Home|更新履歴(リスニングルーム)

実に明るく、古典的で均整の取れたエロイカです。どこを探してもお化けは出てこない健康的なベートーベンだとも言えます。 曲の作りが運命や7番とは違うので、それほど頑固なインテンポに違和感を感じることもないでしょう。 そう言う意味では、基本は...

私の中でブレンデルというピアニストはあまり評判がよくありません。なぜ評判が悪いのかと聞かれると、それは、「ブレンデルの演奏は、華麗さや派手さはないものの、中庸を行く知的で正統的な解釈で多くの音楽ファンを惹きつけている。」からですと答えるしか...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

カラヤンはよほどこの作品に愛着があったのでしょう。 よく知られているように、正規のスタジオ録音だけで7回を数えます。 1939年:ベルリンフィル 1948年:ウィーンフィル 1955〜56年:フィルハーモニア管 1964年:ベ...

私が聞いた範囲では、この「ローマの松」がカラヤンとフィルハーモニア管が残した録音の中ではもっとも素晴らしいものの一つだと断言できます。 まず誰でも気がつくのは、「アッピア街道の松」の圧倒的な大爆発の素晴らしさです。これは、ステレオ録音とい...

カラヤンとチャイコフスキーはとても相性がいいようですね。 チャイコフスキーと言えば、その旋律は素晴らしいが作品の構造が弱いと言うことで常に「二流作曲家」扱いをされてきました。 カラヤンも音楽を美しく歌い、美しくオケを響かせることに関して...

カラヤンとチャイコフスキーはとても相性がいいようですね。 チャイコフスキーと言えば、その旋律は素晴らしいが作品の構造が弱いと言うことで常に「二流作曲家」扱いをされてきました。 カラヤンも音楽を美しく歌い、美しくオケを響かせることに関して...

59年というのはとても豊作の年だったらしい。 それは、リヒターの「マタイ受難曲」やショルティの「ラインの黄金」という超弩級だけでなく、長くスタンダードしての位置を占めた録音が数多くリリースされていることに気づかされたからです。 このアン...

59年というのはとても豊作の年だったらしい。 それは、リヒターの「マタイ受難曲」やショルティの「ラインの黄金」という超弩級だけでなく、長くスタンダードしての位置を占めた録音が数多くリリースされていることに気づかされたからです。 このアン...

おそらく、クラシック音楽のレコードとしてはもっともたくさん売れたのがこのイ・ムジチの「四季」でしょう。 作品解説の項目でも述べたように、ヴィヴァルディには「四季」という作品を書いた覚えは全くありませんでした。「和声と創意への試み」という1...

イ・ムジチとの聞き比べの面白さと言うことでアップしました。 それほどまでに、この両者はテイストが異なります。 ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲集から4曲だけをまとめて「四季」と題して録音したのはイ・ムジチ合奏団が最初だと思っていた...

とても美しいブルックナーです。 この「美しい」という形容詞は一般的には「褒め言葉」として使われるのですが、なぜかブルックナーだけはそうではありません。それどころか、時には否定的な意味をこめて使われることさえあります。 なぜか? そ...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

恥ずかしながら、「Hans Richter-Haaser」というピアニストのクレジットを見ても「ハンス・リヒター=ハーザー」とは読めなかった。(´`)>〃スミマセンネェ 「ハーザーって誰?」という雰囲気だったのですが、調べてみると「チェル...

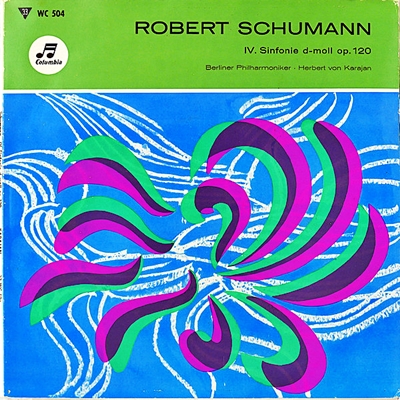

57〜59年頃のカラヤン&ベルリンフィルの録音を集中して聞いています。 と言っても、聞いたのは以下の4点。 シューマン:交響曲第4番 ニ短調 Op.120 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 ブルッ...

57〜59年頃のカラヤン&ベルリンフィルの録音を集中して聞いています。 と言っても、聞いたのは以下の4点。 シューマン:交響曲第4番 ニ短調 Op.120 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 ブルッ...

こういう演奏を聴くと、どうしてミンシュの評価が依然として低空飛行なのか首をかしげてしまいます。数年前に、ミンシュのボストン時代の録音がかなりまとまってリリースされたので、これで彼の評価も上がるだろう・・・と思ったのですが、変わらないですね。...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

ずいぶん前にこんな事を書いていました。 「ホッターに関してはムーアをピアニストに迎えて50年代に録音した素晴らしい演奏がありますが、この40年代の録音もなかなかに素晴らしいものです。 」 ホンと、忘れていました。 54年にムーアと...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2010-04-24]・・・ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 「エロイカ(英雄)」 op.55

クリュイタンス指揮 ベルリンフィル 1958年12月録音実に明るく、古典的で均整の取れたエロイカです。どこを探してもお化けは出てこない健康的なベートーベンだとも言えます。 曲の作りが運命や7番とは違うので、それほど頑固なインテンポに違和感を感じることもないでしょう。 そう言う意味では、基本は...

[2010-04-18]・・・ブラームス:ハンガリー舞曲集

(P)アルフレッド・ブレンデル&ワルター・クリーン 1956年録音私の中でブレンデルというピアニストはあまり評判がよくありません。なぜ評判が悪いのかと聞かれると、それは、「ブレンデルの演奏は、華麗さや派手さはないものの、中庸を行く知的で正統的な解釈で多くの音楽ファンを惹きつけている。」からですと答えるしか...

[2010-04-10]・・・リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第1番~第5番)

(P)シフラ 1956〜1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-10]・・・リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第6番~第10番)

(P)シフラ 1956〜1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-10]・・・リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第11番~第15番)

(P)シフラ 1956〜1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-10]・・・リスト:ハンガリー狂詩曲 S.244(第1番~第5番)

(P)シフラ 1956〜1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-08]・・・リスト:超絶技巧練習曲 S.139(第1番~第6番)

(P)シフラ 1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-08]・・・リスト:超絶技巧練習曲 S.139(第7番~第12番)

(P)シフラ 1957年録音ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。 ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような...

[2010-04-03]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年5月17,21,23,24,27日 & 1956年6月18日録音カラヤンはよほどこの作品に愛着があったのでしょう。 よく知られているように、正規のスタジオ録音だけで7回を数えます。 1939年:ベルリンフィル 1948年:ウィーンフィル 1955〜56年:フィルハーモニア管 1964年:ベ...

[2010-04-02]・・・レスピーギ:ローマの松

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年1月録音私が聞いた範囲では、この「ローマの松」がカラヤンとフィルハーモニア管が残した録音の中ではもっとも素晴らしいものの一つだと断言できます。 まず誰でも気がつくのは、「アッピア街道の松」の圧倒的な大爆発の素晴らしさです。これは、ステレオ録音とい...

[2010-03-31]・・・チャイコフスキー:組曲「白鳥の湖」 Op. 20a

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年1月録音カラヤンとチャイコフスキーはとても相性がいいようですね。 チャイコフスキーと言えば、その旋律は素晴らしいが作品の構造が弱いと言うことで常に「二流作曲家」扱いをされてきました。 カラヤンも音楽を美しく歌い、美しくオケを響かせることに関して...

[2010-03-31]・・・チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」 Op. 66

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年1月録音カラヤンとチャイコフスキーはとても相性がいいようですね。 チャイコフスキーと言えば、その旋律は素晴らしいが作品の構造が弱いと言うことで常に「二流作曲家」扱いをされてきました。 カラヤンも音楽を美しく歌い、美しくオケを響かせることに関して...

[2010-03-26]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖(短縮版) Op.20

アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1958年11月録音59年というのはとても豊作の年だったらしい。 それは、リヒターの「マタイ受難曲」やショルティの「ラインの黄金」という超弩級だけでなく、長くスタンダードしての位置を占めた録音が数多くリリースされていることに気づかされたからです。 このアン...

[2010-03-26]・・・チャイコフスキー:眠れる森の美女 Op.66

アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1959年4月録音59年というのはとても豊作の年だったらしい。 それは、リヒターの「マタイ受難曲」やショルティの「ラインの黄金」という超弩級だけでなく、長くスタンダードしての位置を占めた録音が数多くリリースされていることに気づかされたからです。 このアン...

[2010-03-22]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」

(Vn)フェリックス・アーヨ:イ・ムジチ合奏団 1959年4月29日~5月6日録音おそらく、クラシック音楽のレコードとしてはもっともたくさん売れたのがこのイ・ムジチの「四季」でしょう。 作品解説の項目でも述べたように、ヴィヴァルディには「四季」という作品を書いた覚えは全くありませんでした。「和声と創意への試み」という1...

[2010-03-22]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」

ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 Vn.クロツィンガー 1958年録音イ・ムジチとの聞き比べの面白さと言うことでアップしました。 それほどまでに、この両者はテイストが異なります。 ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲集から4曲だけをまとめて「四季」と題して録音したのはイ・ムジチ合奏団が最初だと思っていた...

[2010-03-21]・・・ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1957年5月録音とても美しいブルックナーです。 この「美しい」という形容詞は一般的には「褒め言葉」として使われるのですが、なぜかブルックナーだけはそうではありません。それどころか、時には否定的な意味をこめて使われることさえあります。 なぜか? そ...

[2010-03-21]・・・バッハ:パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-21]・・・バッハ:パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-21]・・・バッハ:パルティータ 第3番 イ短調 BWV827

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-21]・・・バッハ:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-14]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83

(P)ハンス・リヒター=ハーザー カラヤン指揮 ベルリンフィル 1958年11月録音恥ずかしながら、「Hans Richter-Haaser」というピアニストのクレジットを見ても「ハンス・リヒター=ハーザー」とは読めなかった。(´`)>〃スミマセンネェ 「ハーザーって誰?」という雰囲気だったのですが、調べてみると「チェル...

[2010-03-13]・・・シューマン:交響曲第4番 ニ短調 Op.120

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1957年4月録音57〜59年頃のカラヤン&ベルリンフィルの録音を集中して聞いています。 と言っても、聞いたのは以下の4点。 シューマン:交響曲第4番 ニ短調 Op.120 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 ブルッ...

[2010-03-13]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1957年11月録音57〜59年頃のカラヤン&ベルリンフィルの録音を集中して聞いています。 と言っても、聞いたのは以下の4点。 シューマン:交響曲第4番 ニ短調 Op.120 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 ブルッ...

[2010-03-07]・・・サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

シャルル・ミンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年4月5日~6日録音こういう演奏を聴くと、どうしてミンシュの評価が依然として低空飛行なのか首をかしげてしまいます。数年前に、ミンシュのボストン時代の録音がかなりまとまってリリースされたので、これで彼の評価も上がるだろう・・・と思ったのですが、変わらないですね。...

[2010-03-06]・・・バッハ:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-06]・・・バッハ:パルティータ 第5番 ト長調 BWV829

カークパトリック 1959年9月17日〜19日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

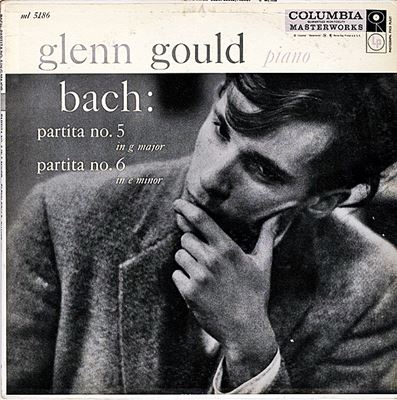

[2010-03-06]・・・バッハ:パルティータ 第5番 ト長調 BWV829

グールド 1957年7月29日&31日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-06]・・・J.S.バッハ:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830

(P)グレン・グールド:1957年7月29日&31日録音まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。 一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いてい...

[2010-03-02]・・・シューベルト:歌曲集「白鳥の歌」

バス・バリトン:ハンス・ホッター (P)ムーア 1954年5月28日〜30日録音ずいぶん前にこんな事を書いていました。 「ホッターに関してはムーアをピアニストに迎えて50年代に録音した素晴らしい演奏がありますが、この40年代の録音もなかなかに素晴らしいものです。 」 ホンと、忘れていました。 54年にムーアと...

前のページ/次のページ

[2025-09-12]

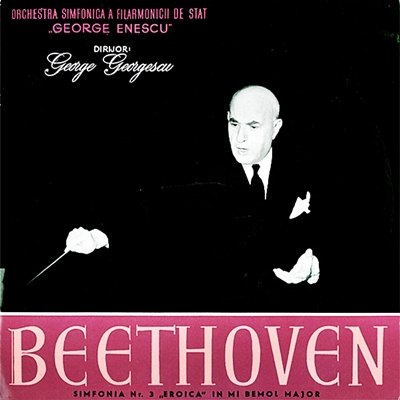

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」(Beethoven:Symphony No.3 in E flat major , Op.55 "Eroica")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年3月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on March, 1961)

[2025-09-10]

ブラームス:弦楽四重奏曲 第1番 ハ短調(Brahms:String Quartet No.1 in C minor, Op.51 No.1)アマデウス弦楽四重奏団 1951年録音(Amadeus String Quartet:Recorde in 1951)

[2025-09-08]

フォーレ:夜想曲第2番 ロ長調 作品33-2(Faure:Nocturne No.2 in B major, Op.33 No.2)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-09-06]

バッハ:小フーガ ト短調 BWV.578(Bach:Fugue in G minor, BWV 578)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-09-04]

レスピーギ:ローマの噴水(Respighi:Fontane Di Roma)ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1939年1月21日録音(John Barbirolli:Philharmonic-Symphony Of New York Recorded on January 21, 1939)

[2025-09-01]

フォーレ:夜想曲第1番 変ホ短調 作品33-1(Faure:Nocturne No.1 in E-flat minor, Op.33 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-08-30]

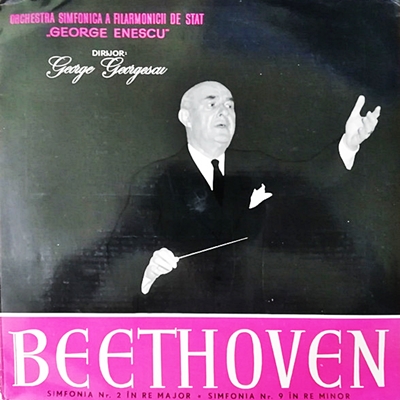

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major ,Op.36)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月20日録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on April 20, 1961)

[2025-08-28]

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:Orcheste de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on 1960)

[2025-08-26]

フランク:交響詩「呪われた狩人」(Franck:Le Chasseur maudit)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)

[2025-08-24]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ヘ長調 BWV.540(J.S.Bach:Toccata and Fugue in F major, BWV 540)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)