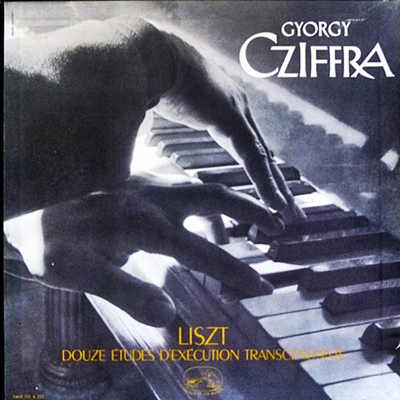

Home|シフラ(Georges Cziffra)|リスト:超絶技巧練習曲 S.139(第7番~第12番)

リスト:超絶技巧練習曲 S.139(第7番~第12番)

(P)シフラ 1957年録音

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [7.Eroica (E-flat major)]

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [8.Wilde Jagd (C minor)]

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [9.Ricordanza (A-flat major)]

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [10.Allegro agitato molto (F minor)]

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [11.Harmonies du soir (D-flat major)]

Liszt:Etudes d'execution transcendante, S.139 [12.Chasse-neige (B-flat minor)]

高度な演奏技巧を要するピアノの難曲

その意味で、この作品こそはピアノのヴィルトーゾとしてヨーロッパを支配したリストにふさわしい作品だと言えます。

よく知られているように、この「Transcendante」というのは一般的に「超絶」と翻訳されますが、正確には宗教的な意味合いを含んだ用語で肉体や精神を超越するというニュアンスを表現した言葉だそうです。つまりは、「逝っちゃう〜〜!」という雰囲気です。

それで、何が逝っちゃうのかと言えば、それは「聞けば分かる!」と言うことになります。

実際、リストの演奏を聴いてあまりの凄さに悶絶して気絶する観客がいた話は有名ですが、驚くなかれ、リスト自身も演奏中に悶絶することがあったという話も伝わっています。

つまり、リストと言えば、とかく技術偏重で饒舌にすぎると言われるのですが、その本質は意外と「逝っちゃう」ところにあるのです。

ただし、その「逝っちゃう」のは神の啓示や深い瞑想によってではなく、念仏踊りのような狂気の果てに「逝っちゃう」のです。

シューマンは「恋する心は恋について語らない」と言ってリストを批判をしましたが、上品なロマンティストであったシューマンには、そんなリストの本質は全く理解不能だったのでしょう。

おそらく、リストの腕を持ってすれば、聞き手をほろりとさせるような音楽を書くことは朝飯前だったのかもしれません。それでも、彼は「恋する心」を鉦と太鼓で「好きだ、惚れた、好きだ、惚れた!」と念仏踊りで表現することに己のアイデンティティを見いだしたのです。そうやって目立たなければ、ハンガリーの片田舎から出てきたピアニストなどに誰も注目などしてくれなかったのです。

よく、リストは晩年になって作品に深みと宗教性を増していくと言われます。そして、表面的な効果と技巧のみの若い時代の作品を切って捨てようとする向きもあります。

しかし、そう言う見方は、「クラシック音楽というのは他のジャンルとは違って、深い精神性と崇高さに彩られた格の高い音楽だ」という思いこみによる、あまりにも一面的な見方ではないかと思います。

ギラギラとした野心がむき出しの超人的なパフォーマンスもまたクラシック音楽の楽しみであり、それもまたすぐれた価値を持った作品だと言うことはこの世界ではかなり勇気が必要です。しかし、深遠で崇高な音楽よりも、そう言う「楽しい」音楽がみんな好きだというのは絶対に事実です。

みんなが好きな音楽を価値の低いものとして排除して、偉い先生がすすめる崇高な音楽を辛抱して聞きつつづけるような世界が見捨てられるのは理の当然でしょう。

もっともっと評価されていい作品だと思います。

1. ハ長調『前奏曲』

2. イ短調

3. ヘ長調『風景』(Paysage)

4. ニ短調『マゼッパ』(Mazeppa)

5. 変ロ長調『鬼火』(Feux follets)

6. ト短調『幻影』(Vision)

7. 変ホ長調『英雄』(Eroica)

8. ハ短調『荒々しき狩』(Wilde Jagd)

9. 変イ長調『回想』(Ricordanza)

10. ヘ短調

11. 変ニ長調『夕べの調べ』(Harmonies du soir)

12. 変ロ短調『雪あらし』(Chasse-neige)

不屈の男の強さが底光りする音楽

ジョルジュ・シフラはリストの再来と言われたピアノのヴィルトーゾとして知られていますが、いわゆるコアなクラシック音楽ファンからは底の浅い指がよくまわるだけのピアニストとみなされてきました。ピアニストの世界では、バックハウスやケンプのような深い精神性に満ちた演奏をする人が一番偉いんであって、技巧を誇示して、聴衆の俗受けを狙うようなピアニストは一段も二段も落ちるとみなされてきました。さらに、得意なレパートリーがリストというのでは、それは偉大なクラシック音楽を体現する芸術家からはほど遠いピアノ弾き芸人みたいな評価すらされてきました。

貧しい家庭に生まれたシフラは、一家の家計を助けるためにわずか5歳でサーカスでのピアノ演奏をはじめました。客のリクエストしたテーマをもとに即興で演奏して日々5枚の銀貨を稼いだと語っています。

そんな、「小さなモーツァルト」に興味をひかれたのがハンガリーの有名な作曲家だったドホナーニで、彼の計らいによってシフラはリスト音楽院に入学を果たします。

しかし、女神が微笑みかけたのは一瞬で、その後の彼の人生は過酷きわまるものでした。

いよいよコンサートピアニストとして羽ばたこうとするときに、第2次世界大戦が勃発し、一兵卒としてロシア前線におくられます。

戦後は共産主義政権を嫌って国外脱出をはかるも逮捕されて、過酷な収容所生活をおくります。その時の過酷な労働(ひとつ60kgの大理石を運ぶ仕事を、毎日10時間こなした。)によって手首の腱を伸ばしてしまいます。

そして、何とか釈放されたあとにハンガリー動乱が起こり、彼は妻子を連れて徒歩で国境を越え、胸まで水に浸かりながら川を渡ったり西側への脱出を計ります。この時、鉄条網をかいくぐったときに右手に傷を負い、その傷跡は生涯消えなかったと言われます。

詳しくはジョルジュ・シフラの世界 BIOGRAPHY

そんな過酷きわまる人生の中で、彼は酒場でピアノを弾くことで金を稼ぎ妻子を養いました。

そんな男のピアノが、たとえ西側に出て世界的なコンサートピアニストとしての成功を勝ち取ったからと言って、決してコンクール上がりのお上品なピアニストが演奏するような音楽になるはずがないのです。

突然にピアノを強打したり、テンポを上げたりするシフラ流を俗受けを狙ったあざとい手法と見る人もいるでしょう。指はよくまわるけれども、アラっぽいタッチを指摘して、洗練さにかける芸人のピアノと馬鹿にする向きもあります。

しかし、シフラにとって音楽とはこういうものでしかあり得なかったのです。生きるためには、酒場の酔客にも受ける必要があり、受けるためには振り向かせなければいけなかったのです。そして、そんな音楽の中に、人生に対する恨み辛みをグッと飲み込んで、それらに屈しなかった不屈の男の強さが底光りしているのです。

ジョルジュ・シフラ、凄味のあるピアニストです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)