Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47::Vn.:ヤン・ダーメン ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年5月録音

- 2024-12-17:赤間 隆

- いつも楽しませていただき、有り難うございます。

好感の持てる立派な演奏と思いますが、解説に誤記がありました。

「さて、肝心の演奏の方なのですが、これは「北国的」な風情は気迫です。」のところ、「気迫」は「希薄」ですよね。

外の頁でも時折こういう誤記があって、せっかく素晴らしいサイトなのに少し残念に思ってました。今後気がついたところは指摘させていただこうと思います。

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV1049::(Con & cemb,Org)カール・リヒター カール・リヒター室内管弦楽団 (Vn)フリードリッヒ・ヴューラー,エルンスト・ドベリッツ,(Vc)フリッツ・ゾマー,(Fl)クラウス・ショヒョウ,ブルクハルト・シェーファー 1956年~1957年録音

- 2024-12-13:灰ドン

- めずらしいほど暗いブランデンブルク協奏曲ですね。暗いけど情緒的ではない。「冬の修道院で録音したかのような」とは言いえて妙だと思います。

リヒターはこの曲をパッションやミサ曲と同列に扱っているようです。こんな祈るような真剣さで演奏しても、意外とサマになってしまうものですね。

バッハのなかでも最も陽気で祝祭的な音楽として認識していましたが、こんな演奏もあるのだと知って驚きです。3,4,5と聞かせてもらいましたが、これを聞いたあとでは他の演奏が軽く聞こえてしまいます。同じリヒターのアルヒーフ版であっても。

暗くて重くて、遅いバッハです。しかしすばらしい! 真剣な響きに打たれました。

ヘンデル:オラトリオ「メサイア(グーセンス編曲版)」 HWV.56::ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団&合唱団 (S)ジェニファーヴィヴィアン (Ms)モニカ・シンクレール (T)ジョン・ヴィッカーズ (Bs)ジョルジョ・トッツィ 1959年録音

- 2024-12-12:しんいち

- 個人的には第一部をこの演奏で聞こうとは全く思いません。しかし、言及されているド派手なハレルヤコーラスで食傷気味になられた方は、その次の曲である第3部の最初のアリアを聞かれることをおすすめします。ここには静かにしかし確信を持って歌われるキリストの復活への希望が過たず表現されており、間違いなく宗教音楽たりえています。

パッヘルベル:カノンとジーグ::ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1954年8月21日録音

- 2024-12-08:しょうちゃん

- たいへん心地よい幸福感に浸れました。このような演奏に触れさせていただきありがとうございます。

モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 ハ長調 K551::ベーム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1955年9月録音

- 2024-12-03:ベームファン

- ベームとその息子、俳優カールハインツ・ベームのドイツ語のナレーションによる「ピーターと狼」「動物の謝肉祭」が一時出ていました。LPジャケットも息子と一緒に写って。それがいつの間にか英語に差し替えられ女優ギンゴールドになってます。目を疑いました。でも、売れたらいい、というレーベル判断でしょうね。

このジュピターとどう関係あるのか、といいますと、録音のあった1955年、悲劇の名女優ロミーシュナイダーの最初期の作品プリンセス シシーで、カールは王子で出演しているのです。自慢の?息子とのプロコフィエフ録音は、それから20年、1975年初来日の年のことでした。

言葉と政治と音楽を並べてみると、音楽は壁が低いなぁ、とコンセルトヘボウ版ジュピターを聴きながら思いました。生前、アフレコにされた息子ベームはよく承知したものです。

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11(Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11)::(P)エドワード・キレニ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1941年12月6日録音((P)Edword Kilenyi:(Con)Dimitris Mitropoulos Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on December 6, 1941)

- 2024-11-22:YM

- Kilenyi(1910-) キレーニイがハンガリー風読みのようですね。演奏は41年SPながら録音も良く、ツィマーマンのような拘りがない聴きやすいものでした。調べてみますと、彼が奉職したフロリダ州立大学(FSU)に詳しいことが出てきます。新聞記事に写真もでています。(https://guides.lib.fsu.edu/kilenyi/ekilenyijr) アメリカ生まれですが、その名の通りハンガリーと縁があり、ドホナーニイに教えを受け、第2次大戦従軍から帰ると、師のアメリカ移住にも一躍買ったようです。師と同じFSUに籍を置いた1953年以降は教えるほうに専念した、とあります。そんな経緯とハンガリー国を思い浮かべると、ふと同じピアニストのジョルジュ・シフラ(1920-)を思い出しました。シフラがハンガリー生まれで、大戦をはさんで30代前後であったことは、音楽以外の人生に明暗を分けたんですね。

キレーニイは1953年にショパンやシューマンで録音を残してます。いい感じで聴きとおせました。PDに入ってましたら、アップしていただけますでしょうか?

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58(Beethoven:Piano Concerto No.4, Op.58)::(P)クララ・ハスキル:カルロ・ゼッキ指揮 ロンドン・フィルハーモニック管弦楽団 1947年6月録音(Clara Haskil:(Con)Carlo Zecchi London Philharmonic Orchestra Recorded om June, 1947)

- 2024-11-08:joshua

- 管理人さんの解説でハスキルの住んだ「ヴヴェイ」に触れられていましたので、チャプリン自叙伝の該当箇所を以下に引用いたします。本書終わり際の第30章の一部です。

.....In Vevey .....I met Klara Haskil, the concert pianist. She lived in Vevey and whenever in town Clara and both the Rossier families would come to dinner, and afterwards Clara would play for us.

Although past sixty, she was at the apogee of her career, having her greatest triumphs both in Europe and America. But in 1960 she slipped off the step of a train in Belgium and was taken to hospital where she died.

Often I play her records, the last she made before her death. Before I started the task of rewriting this manuscript for the sixth time, I put on Beethoven's Piano Concerto No.3 with Clara at the piano and Markevitch conducting ? which to me is as near an approximation of truth as any great work of art could be and which has been a source of encouragement for me to finish this book.

チャプリン宅で夕食後のピアノ演奏、ベルギーでの頓死、チャプリンが原稿を推敲する際にハスキルのベト3を聴いて発奮したことが綴られてますね。

ヴヴェイが面しているレマン湖については、この書のコーダに書かれています。

I sometimes sit out on our terrace at sunset and look over a vast green lawn to the lake in the distance, and beyond the lake to the reassuring mountains, and in this mood think of nothing but enjoy their magnificent serenity.

新潮文庫の訳者は新しい人に変わっていますが、懐かしの初版は、大阪出身の中野好夫氏でした。1970年代です。わたしも読者のかたわれでした。以上僭越ながら、、、

ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調, Op.90(Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90)::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年9月29日&10月1日録音(Arturo Toscanini:The Philharmonia Orchestra Recorded on September 29&October 1, 1952)

- 2024-11-05: joshua

- デニスブレインが吹いている演奏ですね。1956年にDennis Brainは亡くなっています。1952のこのライブはおそらく、三十路に入りたてのホルンソロです。4曲の中では、この3番が一番デニスに似合うと思います。デニスの最大の特徴は、4オクターブの広域音の移り変わりの滑らかさ(自然さ、力み無さ)であり、歌謡性には打って付けです。それは、第一楽章の7分30秒の辺り、なかんずく第三楽章ソロに出ています。さりとて、

第一番では、物足りない。ホルンは、吹き様で荒々しいフォルテも持ち味です。他の演奏、奏者の出番、存在価値はそこです。NBCやニューヨーク、ボストンはドイツのホルン。それに柔らかみと厚みを加えたのがウィーン。ストコフスキーをもってして、「世界で唯一ホルンを吹く権利を持つ男」と言わしめたデニスが不惑を前に指揮に手を染めたのも、これ以上あり得ないソロの滑らかさ、オケプレーヤーとしては他者に譲るところがあると悟った限界認識がもたらしたこと。 聴くだけの人間が言う、こんな事はプレーヤーからしたら道楽に過ぎませんが、道楽の要でもある、のかな?

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 K.296::(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月

- 2024-11-02:老モグラ

- セルとドルイアンは絶妙なコンビでしたが、後にケンカ別れ。新たにダニエル・マジェスケがコンサートマスターになり、1970年のセル唯一の来日公演もマジェスケがいました。

同じような事がオーボエパートにもありました。名手マーク・リフシーがセルとの間が気まずくなって辞め、サンフランシスコに去り、ワシントンDCのナショナル交響楽団からジョン・マックが移籍してきました。ちょうどマックの家にセルからオファーの電話がかかって来た時に偶然リフシーが来ており、即座にマックに「オメデトウ」と叫んで抱擁したそうです。

1967年のリフシー(クリップス指揮サンフランシスコ交響楽団)のモーツァルト「コシ・ファン・トゥッテ」序曲のソロ、1970年のマック(セル指揮クリーヴランド)の「エロイカ」のソロは共に絶妙でした。

ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」 Op.92::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1963年1月4日~5日録音

- 2024-11-02:さとる

- 何と言う生命力!!

正に切れば血の出るような演奏♪

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115::(Cl)レジナルド・ケル ファイン・アーツ弦楽四重奏団 1951年10月2日~5日録音

- 2024-10-31:eikobo

- レジナルド・ケルというクラリネットの音楽を、初めてこの耳で聴くことができました。人づてに、すばらしいと聞いていたのですが、偶然このサイトで、あれこれ聞けました。

解説には、ウラッハほどではというコメントがありましたが、私は、この枯れた細い小枝が搖れるような、微細で陰影が深く、グラデーションが繊細な弾き方に、ものすごい魅力を感じました。ウラッハはしっとりと深い落ち着きのある魅力がありますが、ケルは全く正反対で、とても微妙ですが、中が激しく燃えている夕闇の雄叫びのような搖れがグッときます。

最初聴いたときには、このペラペラした薄いリードの音色は、ジャックランスロと酷似と引きこまれました。ランスロみたいです。が、もっと激しく、あるいは繊細に搖れています。

あとで解説を見たら、フランス系だったのですね。なるほど、オケではドイツ系のほうが收まりがいいかもしれませんが、ソロは、フランス風が聞き応えがあると思います。

すばらしい録音を、いつもありがとうございます。とても感動しました。このサイトの運営されていらっしゃる方に、心から御礼を申し上げます。

ベートーベン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56::ワルター指揮 ニューヨークフィル (P)ワルター・ヘンドル (Vc)レナード・ローズ (Vn)ジョン・コリリアーノ 1949年3月21日録音

- 2024-10-29:さとる

- いや、この演奏素晴らしい!!

私は気に入りました♪

ムソソルグスキー:組曲「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)::(P)ブレンデル1955年録音

- 2024-10-19:joshua

- 吉田秀和さんが1950年代に欧米にわたって様々な音楽家の演奏を聴き、また彼・彼女らと直に、また旅先で出会った一流文芸人たち(加藤周一など)と話をしたのは、文庫本で「音楽紀行」となって出ていますが、旅に出た意図はレコードを聴いてるだけでは分からないことがあると悟ったことにあるらしいです。NHKの追悼番組でそれに触れていたように思います。

その吉田さんのmozart評で特に評価が高いのは、ピアノ協奏曲で、あの20番の演奏で取り上げたのがブレンデルでした。

世の中のブレンデル評価については、「いったい何が言いたいのかわからない演奏」とか言われていますが、吉田さんは絶賛と言ってよい高評価。

レコードセールスとは無縁な人だったからかもしれないですね。当時ブレンデル50になりたての頃です。(1980年代)そんな本やテレビをレビューする中で、ようやくブレンデルを聴き始めています。

あ、それから、Wikiで見ましたが、この人、独学の時期が長く、(コンクール歴もブゾーニで4位)、師の後ろ盾が少なかったんじゃないか、と想像しています。退屈なんて言ったらバチが当たりますね。

アラウなんかも味わって聴いていきたいと思っています。わたし自身の満期退職も近づいてきましたし。

グリーグ:「抒情小品集」より(Grieg:Lyric Pieces)::(P)アルド・チッコリーニ:1965年1月26日録音(Aldo Ciccolini:Recorded on January 26, 1965)

- 2024-10-08:正敏

- 抒情小曲集は全曲でCD3枚分になるので、いきなり全部買うにはちょっとハードルが高いという人には、初めはピアニストが好きな曲をセレクトして1枚にまとめたものから選ぶのが無難な所でしょうね。それでもいつかは全10集66曲を聴いて欲しいです。ショパンのマズルカは全曲聴き通すのは正直しんどいですが、こっちは全然そんな事はありません。作品を順番通り聴くのもいいし、プレーヤーの機能を利用してランダムに聴くのも有り、勿論好きな曲だけセレクトして聴くのもOKです。自分も定番のギレリス(ですよね?)から入りましたが、誰々の演奏でなければという事も無く、録音してくれたピアニスト全員にありがとう!という気持ちで聴き入っています。ちなみにチッコリーニの晩年の演奏もこの曲集が目当てで購入しました。

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz.116::バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル 1959年11月30日録音

- 2024-10-07:正敏

- 管理人様の評価および投稿コメントを拝見した時の正直な感想は、「ライナーやクーセヴィツキーに師事したバーンスタインが、バルトークに共感していないなんて事があるのか?」というものでしたが、確かにライナーやドラティ(新旧共)と比較してそれほど優れた演奏という訳でもないと思わされました。弦チェレの方はバーンスタインも作品としてオケコンより優れていると考えているのか、多少は力の入った演奏ではあるのですが、自分の中でベストと思っているブーレーズ&BBCと比べてオケの精度が甘い(弦チェレはあれくらいオケを締め上げて欲しい!)

あと、カラヤンのバルトークですが、60年EMIの弦チェレは素晴らしいですが、69年DG録音を聴いた感想は、「弦チェレがチャイコの弦セレになってる!」と笑ってしまいました。74年のオケコンはちゃんとバルトークに聞こえたのに、あの時カラヤンに何が?

ベートーベン:カカドゥ変奏曲 ト長調 Op.121a::ボザール・トリオ 1964年録音

- 2024-10-05:渡邉秀樹

- 曲は聞けていません。演奏のうまい下手ではなく、ベートーベンの心の中に響く曲として名作だと思います。通りすがりのものです。

仕事の車の中でベートーベンのピアノトリオを、「大公」より「街の歌」や「仕立屋カカドゥ変奏曲」などを好んで聞いています。「音楽に奉仕」っていいですね。弦楽とピアノなら弦楽を潰しますよ、普通なら。バランとを考えないひどい演奏に遭遇した経験から、自分を殺し「バランス」を重視する姿勢は素晴らしいです。

大きな音を奏でるオーケストラはあまり好きではありません。

ソロはソロで味がありますが、小編成のトリオあたりが、裏街道のさらに裏街道、まるで獣道のような地味な音楽に人間味を感じます。

ここに立ち寄った理由は「トヨタ」が「カカドゥ」と名付けたランクル風のクラシックモデルを出したようです。どこから「カカドゥ」が出たのか野次馬根性で「仕立屋~」を検索した次第です。トヨタ「カカドゥ」から裏裏街道のピアノトリオの魅力が見直されるきっかけになれば幸いです。プレスラー様の努力がここで花開ければと思います。ピアノトリオ万歳!!! 心が落ち着きます

メンデルスゾーン:交響曲第1番 ハ短調, Op.11::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1967年6月録音

- 2024-09-26:さとる

- 私の中では評価の高くないサヴァリッシュ。

知人のN響の中の人には高評価でしたが、この演奏は素晴らしいと思います♪

シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 , Op.97::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1949年11月12日録音

- 2024-09-22:ken1945

- なかなかの立派な演奏で、ケルンの大聖堂などが頭にうかぶ。

原典版に対して無理してこれこそ伝統的なドイツ演奏と評価してきたCDが多かったがどう考えても健全なのはこのようなマーラー的音色ではなかろうかと思う。ライン川の廃墟と化した古城だけでなく、今日の時代が求めるのはこれである。トスカニーニはマーラーに批判的であったが、シューマンをより一層引き立てるのはこれしかないと納得したのであろう。

マーラー編曲として知られていたジュリーニの演奏もなかなか立派である。

モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第25番 ト長 K.301(293a)::(P)クララ・ハスキル (Vn)アルテュール・グリュミオー 1958年10月16~17日録音

- 2024-09-19:Duke Nyan

- 第2楽章のハスキルのピアノが、節度ある演奏で、グリュミオーのバイオリンをもり立てています。余裕のある押さえ方がされていて、聴いていても疲れません。

演奏は全体でいかほどなので、所詮はチームプレーだと思います。相手が演奏しやすく、なおかつ出しゃばれるときにはやらせてもらうくらいがいいのではと思います。日頃、ジャズのセッションをしていて、ウッド・ベースとして、いつも聴いてくださるお客さんの表情を見ています。

ハイドン:交響曲第88番 ト長調 「V字」::オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1964年10月録音

- 2024-09-12:藤原正樹

- かつて104で、聴き終えてしんどかったので、これはどんなものだろうと思ってチャレンジ。結果はそれほど悪くない。むしろ、スケールの大きさは、威圧感には今回は思えなかった。3、4の両楽章のでの金管楽器の目立たせ方など、さすがに立派で手が混んでいます。これはこれで楽しい。

ハイドン:交響曲第88番 ト長調 「V字」::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月6日録音

- 2024-09-11:藤原正樹

- カミソリみたいな演奏。第四楽章もオペラ・プッファ風には仕上げない。技術的には立派で文句のつけようもないし、録音も優秀(このサイトに上げるにあたっての色々な工夫を差し置いても)でステレオ録音に恵まれた強運を活かしているといえば、そうなのだが、「ほっこり」はしないのである。スケート選手が円の中心を外さずにスピンを描いているようなところがある。いや、名演ということは認めるが・・・。

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」::モントゥー指揮 ウィーンフィル 1958年録音

- 2024-09-06:藤原正樹

- 名演。管楽器の目立たせ方、ヴァイオリンに左から右への受け渡し、実に自然、それでいて、ちゃんとわかる。管楽器を目立たせるだけなら、アンセルメのような演奏になって離人症的な、統一体としてなっていないものになってもおかしくない。特にデッカの分離の良いステレオだとそれが悪く出ることがあるが、そういうことは一切ない。部分と全体の見事なバランス。

ブルックナー:交響曲第8番::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ベルリン・フィル 1951年1月8日 ベルリンにおいてライブ録音

- 2024-09-02:阿部 稔

- 小生80歳ですが、昨夜も1980年N響の演奏会をテレビで聴きましたが懐かしさの余り自分が初めてこの8番に出逢った1964年のカラヤン指揮ベルリンフィルの日比谷公会堂での演奏会を思い出しました。その後、何度か東京文化会館の視聴室に通い聴きました。やはり何と言ってもこのクナ8は心に残ります。ありがとうございます感謝申し上げます。

グリーグ:ヴァイオリンソナタ第3番(Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45)::(Vn)ミッシャ・エルマン:(P)ジョセフ・シーガー 1955年録音(Mischa Elman:(P)Joseph Seger Recorded on 1955)

- 2024-08-31:豊島行男

- カルショーの好き嫌いのはっきりした評価(毒舌?)には、時折びっくりしました。60年代のアンセルメも老化による動脈硬化著しい、みたいなこと書いてましたね。

50年代のエルマンももちろん、60年代のヴァンガード録音(ハチャトリアン、メンデルスゾーン、バッハなど)でもりっぱな(濃厚な)演奏してます!

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3(Beethoven:Piano Sonata No.18 In E Flat, Op.31 No.3 "The Hunt")::(P)クララ・ハスキル:1956年9月7日録音(Clara Haskil:Recorded on September 7, 1956)

- 2024-08-29:yk

- ハスキルのベートーヴェン録音に関して手元の資料で見ると以下のものが確認できます。

Piano Concerto no.2 private rec.

Piano Concerto no.4

London Philharmonic Orchestra / Carlo ZECCHI, 1947 (session rec.)

Orchestre Symphonique de Vienne / Herbert von Karajan, 1952

RIAS Sinfonie Orchester / Dean Dixon, 1954

Orchestre National de France / Andre Cluytens, 1955

Piano Concerto no.3

Winterthur Symphony Orchestra / Henry Swoboda 1950 (session rec.)

Boston Symphony Orchestra / Charles Munch, 1956

Orchestre des Concerts Lamoureux / Igor Markeviych, 1959 (session rec.)

Orchstre de la Suisse Romande / Ernest Ansermet, 1960

Piano Sonata No.32 in c, Op.111, Ludwigsburg, 1953

協奏曲2番は伴奏無しで自宅で弾いている8分ほどの断片録音がある・・・と言うだけなので”レパートリー”とは言い難いですが、まあハスキルの視野には入っていたということでしょう。3番と4番はlive録音を含め全曲の録音が残っていますが、伴奏者の豪華さが”戦後”の彼女の状況を暗示しているとも言えるのかもしれません

ソナタに関しては、17、18番の他に32番を1953年Ludwigsburgで弾いた録音が残っています。コレが例外的な演奏なのか、録音が無いだけでコンサートではそれなりに弾いていたのかはよく判りませんが、いずれにしても、まあ彼女の偏極ぶりには変わりありません。

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調, BWV1049::クルト・レーデル指揮 ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年5月録音

- 2024-08-29:大串富史

- まずは、この曲にコメントしておられる藤原様への感謝をここに。

#バッハのブランデンブルグの第4番だというのであれば、まずは聴いてみなければ…と聴いてみたところ、なんと自分のお気に入りの第4番の演奏は、シューリヒトとチューリヒ・バロック・アンサンブルのものではなく、このクルト・レーデル指揮/ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団のものだったと知りました… 管理人様へ:そのようなわけで、あちらへのコメントは間違い投稿です、申し訳ございません…

バッハへの、またレーデルとミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団の面々への、そしてもちろん管理人様への感謝を添えて。

バッハと言えばブランデンブルク、ブランデンブルクと言えば第4番、第4番と言えば第3楽章なわたしですが、この演奏はテンポ的にバックグラウンドミュージックとして一番よさげに聴こえます。ですがそれ以上に、終了後にブラボー!やったやった、おつかれー、みたいなものを自然に感じるあたり、もしかしてもしかすると、自分も相応に年を取ったのかと感慨深いものがあります。

#よく覚えていないのですが、この曲のファースト・インプレッションはグラモフォンのカセットテープで、第2番がたしかモーリス・アンドレとピエール・ランパルの、あんたらの凄さはよく分かりましたーみたいな演奏だったように記憶していて、その延長のような第4番は、やっぱりブロックフレーテのお二人が、町のリコーダー同好会のメンバーが小学校で演奏披露みたいなものを木っ端みじんに吹き飛ばすような(ごめんなさいでも言葉を相応に選ばせていただいています)技を披露してくれていたように記憶していて、そういった演奏と比べると演奏そのものは凡なのかもしれないですが、そうではない前者の演奏というものは、指揮者演奏者がもしかしたら(比ゆ的にですが)白目をむいていて、我々聴衆もやっぱり白目をむいて拍手喝采、今は眠りについているバッハその人もこの時とばかりむっくりと起き上がり、白目をむいてバッハッハッハ!みたいな情景の危うさを感じてしまう今日この頃です…

実はスカルラッティもヴィヴァルディも聴き終わり、クラシック音楽聴き巡りもひと段落着いたところでした。やはりバッハがバッハッハッハで一番なのか。リヒターの音楽の捧げものを聴いてそんな思いを新たにし、ランパルのBWV1030を聴いて改めてそう思うものの、今回はシューリヒトの第2番・第3番・第4番・第5番を聴いて、恐らくはクラシック音楽の素地的にはゼロスタートの日本語多人数レッスンでの中国人学生のためのバックグラウンドミュージック(長)は、もうこれで決まり!のようにも感じています。

このクラシック音楽聴き巡りを実現させてくださった管理人様への感謝は尽きません… 引き続き、ご自愛しつつこちらのサイト運営また更新を続けていかれますよう。

#クラシック音楽好きなすべての人が、町の同好会レベル(わたし自身短期間とはいえプロを目指してプロから指導を受けてこう言っていますお許しください)ではなくこちらの演奏程度の技量で音楽の演奏なり鑑賞なりを楽しむと共に、終わりにはブラボー!やったやった、おつかれーみたいな共有が達すべきボーダーラインなのか。でもそうすると、そのための時間と費用とエネルギーは一体どこから?という課題が残るような(筋肉の訓練には運動でも音楽でも毎日数時間の練習が必要)。まあ今のところは、バックグラウンドミュージックなクラシック音楽を自分も聴きつつ聴かせつつ、でしょうか。皆で白目をむいてバッハッハッハみたいではないものの、まああのその、えへへ、ぐらいで良しとすることにします。

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調, BWV1049::クルト・レーデル指揮 ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団 1962年5月録音

- 2024-08-25:藤原正樹

- レーデルとマイゼンのコンビがいいですね。個性は強くないが、素朴さを失わず。二人は確か師弟のはず。パウル・マイゼンは日本でも教えたことがある人で、リヒターのビデオディスクのブランデンブルクの5はこの人だったはず。バルヒェットも上手く合わせていて、楽しそうなんですよ。ヴェイロン・ラクロワはちょっと凝っています。好き嫌いが出るところですが、即興性への挑戦でプラス採点。

ハイドン:交響曲第45番嬰ヘ短調 告別」(Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell")::アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1955年9月21日&10月4日録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on September21 & October 4, 1955)

- 2024-08-25:tomari

- 静かな終わりかたが印象的です。

しかし実際のエステルハージ候の前ではどんな様子だったのでしょう!

そんなお話は伝わっていますか?

10年くらい前、クリーヴランドオーケスタラのライブ放送をインターネットで聞いていて、大爆笑のエンディングだったのが忘れられません。

指揮はトン・コープマンでしたが、ひとり、ひとり、ステージをあとにしてゆくあたりから、会場の空気が異様な様子(笑うのを我慢している)が伝わってきました。

そして、最後、指揮者が先におさらば、..第一バイオリンと第二バイオリンが1人ずつ静かに曲を終了させて.... そのあと、会場はとんでもない大喝采でした。

アナウンサーのロバートコンラッドが、何が起こったのかをあとから、笑いながら解説してくれました。

ハイドンは、どんな顔をして、指揮をしていたのでしょう!

レコードを聴いていても、ついつい、そんな姿を想像しながらこの曲を楽しみます。

ブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

- 2024-08-24:ken1945

- LP発売当初に知人の勧めで聴いたのがセルとの出会い。まだほとんど世間では評価されていなかった時期で私自身も当時のLP再生環境ではなかなか演奏内容まで理解できなかった。その後なぜか少しづつ世評も高まり、大阪万博で初日演奏をはわざわざ大阪まで聴きに行った。そしていつしか世間では、にわかセルファンがいかにも大昔から評価してきた言い方をし始めた。後出しジャンケンである。ちゃぶ台をひっくり返すような事例も多い。日本人に足りないのは先見性を備えた自己の演奏評価の哲学であろう。今日セルの生演奏を思い出すと、室内楽的なアンサンブルの透明さを持っていたことから晩年再録音したら、ブラームス1番も骨格は同じでもこの録音とは随分音色表現が違うだろうと推察している。

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15::(P)ヴィトルト・マウツジンスキ:フリッツ・リーガー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年2月6日、7日&9日録音

- 2024-08-22:豊島行男

- マウツジンスキのラフマニノフ・ピアノ協奏曲3番の録音にはびっくり仰天でした。

凄い快速だけども実に情緒深い。

こちらのブラームスも凄いですね。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

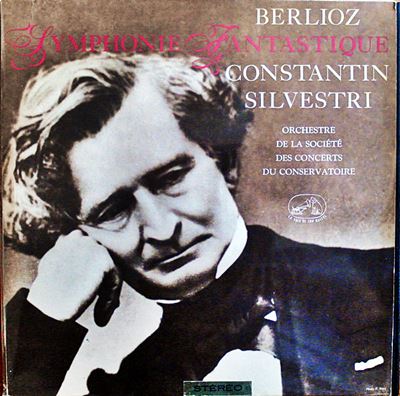

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)