Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125::ルネ・レイホヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 & ビーチャム・コーラル・ソサイエテ (S)インゲ・ボルク (A)ルート・ジーヴェルト (T)リチャード・ルイス (BS)ルートヴィヒ・ウェーバー 1961年1月~4月録音

- 2025-03-25:tomari

- メストの最近の演奏や、Michael Gielen さんの2つの演奏 (1994, 1999)に感激して、同じ気持ちの演奏はないか探していてこの演奏にたどり着きました。

ベートーベンは、第一楽章のアタックが、やはり命でしょう。

第三楽章の扱いも見事ですね。

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68::マルケヴィッチ指揮 シンフォニー・オブ・ジ・エア 1956年12月録音

- 2025-03-21:ken1945

- 久しぶりに立派な演奏を聴かせてもらった。マルケヴィッチの指揮ぶりも立派だが、ともかく元NBC響の卓越した能力をいやというほど聴かされて、解散というその結末に今更残念でならない。このコンビならいくつもの名盤が生まれていたことだろう。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1958年11月20日~24日録音

- 2025-03-21:ハゲさんの毎朝

- これはすごい!目から鱗!最高!ブラームス第4番を聴いてこんなに体力を消耗させられるなんて(笑)!

好き嫌いはともかく一度は聴いてほしい、まさに目の覚めるような演奏です。

確信的な古めかしさのある「開き直り」の曲なわけですが、演奏そのものがもう実に肝が据わり確信に満ちた堂々たる開き直りです。痺れます。素晴らしい。

そして、絶対に最初に聴いてはいけない演奏の一つでもあるでしょう(笑)

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1951年4月録音

- 2025-03-20:ken1945

- この曲を展覧会場で順番に歩いて鑑賞する情景を絵画と音楽の関係性から意識するか、またはピアノ演奏そのものとしての楽器演奏の切り口から始めるかで、鑑賞の仕方が変わるのではと思う。クーベリックのこの演奏は私の感覚では後者であろうと思う。絵画を鑑賞する感覚からするともっと人間的な時間の取り方を意識した懐の深さや絵画の空間描写を楽譜演奏に取り込めるのではないか。トスカニーニのようにオペラ指揮者から始まると舞台演出という俯瞰的な感覚が身についているので空間芸術に身を置くことができる。この演奏はエネルギッシュで好きだが、太陽光の下での空間芸術の新たな奥行が見いだされたならよかった。録音のすばらしさがどうしてもLEDの直接的な人工色だけの平面に捉えられてしまう。

スメタナ:「我が祖国」::クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1952年11月録音

- 2025-03-17:ken1945

- 良く歌いダイナミックな表現も十分な名演。クーベリックの数あるわが祖国のうちでも特に指揮者の心が良く伝わる。その後もこのような自己主張のある演奏活動を拡げられていたらと残念であるが、彼の名を後世に残す名演に出会えてよかった。

モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調「リンツ」 K.425(Mozart:Symphony No.36 in C major, K.425)::ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1960年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1960)

- 2025-03-12:トシアキ

- このオーケストラは、ケンペが1962年に振った、ブラ2、未完成、その他の録音で知りました。ドイツ的にどっしりとした中低音に明るい管楽器が魅力的です。

ここに入っているアイネクライネは、日コロンビアが、コンピレーションCDの埋め草に、よく使っていました。

軽い音のモーツアルトが主流の中で、私自身は、モーツアルトそのものを聴かなくなってしまいましたが、改めて、今回紹介された演奏を聴くと懐かしいものを感じます。愛聴しそうです。flacデータを待ってます。

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調, Op.93::ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ストックホルムフィルハーモニー管弦楽団 1948年11月13日録音

- 2025-03-11:豊島行男

- この嵐のような演奏がとても好きです。フルトヴェングラーのベートーベン交響曲では、6,8番がとても好きです。

ブラームス:交響曲 第1番 ハ短調, Op.68(Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op.68)::アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1945年1月8日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on January 8, 1945)

- 2025-03-07:JO

- 以前、同時期にクーセヴィツキーのいれたブラ1が冴えない録音でしたが、これは演奏も斬新で聴きやすい録音です。久しぶりにブラ1を聴いて感動しました。ロジンスキー53歳。66歳とは短い生涯でした。ウラッハの伴奏ぐらいしか知りませんでした。

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 op.63::カラヤン指揮 フィルハーモニア管 1953年7月録音

- 2025-03-02:藤原正樹

- nakamotoさんにあえて1票。背景としての喉の腫瘍の手術の問題を考えれば、暗くてその上、コロコロと気分が変わるのは、大病をやった、手術をやったという人ならわかります。病院の行き帰りに見る空の青さ、夕焼けの赤さが、ひょっとするとそう遠くない将来に見られなくなるものだったのか、というかんじ。背後事情を持ってくるんは反則や、と言われればそうですが。もう一つ、シベリウスの主題の短さがわからなさに輪をかけているのではないですか。アドルノやレイボヴィッツがボロクソに言っているのも多分それです。カラヤン・フィルハーモニアは流石にうまい。こういう曲は、下手でも一生懸命やりました、というのが絶対通じない。だからうまくて当たり前なんです。名手揃いで、しかも透明感のあるフィルハーモニアでですから、シベリウスにはぴったりなんです。星、五つ半にしておきます。

ヴィターリ:シャコンヌ::(Vn)ハイフェッツ(Or)Richard Ellsasser 1950年8月4日録音

- 2025-03-02:ふなたろう

- ヴィターリのシャコンヌを検索していて、こちらのサイトを知りました。

クラシック初心者でして、ハイフェッツの名前も初めて知りました。

素晴らしい演奏ですね。何度も聞いてます。

素晴らしいサイトで何度も訪れるようになりました。これからも応援してます。

ベートーベン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年8月21日&22日録音

- 2025-02-27:TOSCA

- トスカニーニのお弟子さんのようで好きな演奏やわ・・・指揮者がどなたでも感動させてもらえるので本当に凄い曲だと思っております。(^^♪

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調, Op.98(Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98)::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年9月29日&10月1日録音(Arturo Toscanini:The Philharmonia Orchestra Recorded on September 29&October 1, 1952)

- 2025-02-18:たつほこ

- FLACファイルのアップロードありがとうございます。おかげで通しで聴けます。神々の黄昏がアップロードされないのは、お嫌いだからかと想像します。確かに長いです。ブラームスはお好きでよかったです。4つの交響曲を聴くと、素晴らしい山々の景色を思い浮かべます。当時は古臭い音楽だったのでしょうか?150年経った今では、150年前も250年前も大して変わらないと言うのは言い過ぎかな。(管理人の一言:「神々の黄昏」がアップされていないのは嫌いだからではなくて、もう一度整理してアップするだけの根性(^^;が今はないからで、体調がもう一息よくなればアップするつもりではいます。)

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63(Sibelius:Symphony No.4 in A minor, Op.63)::アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年3月5日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on March 5, 1946)

- 2025-02-16:世捨て人

- 久し振りに待望のイ短調交響曲のアップロード、感謝します。

これは、一言で言えば、分析的で鋭く突き詰めた演奏。好き嫌いを言えば、カラヤンのように演奏力の凄みも感じさせず、ゆったりと全体像を精緻に物語る演奏、ベルグルンドのように冬空の下で氷山をじっくりと彫琢していくような演奏の方が好みですが、こちらも悪くはありません。一瞬、突き詰めた感覚が、シューリヒトによるブルックナーを思い出させましたが、そちらは、もっと余裕があり、自在で自然な流れがあります。

この演奏のクオリティーは十分に高く、申し分ないと思いますが、何と無く隙も余裕も無い感じがします。オーケストラという肉体をばらばらに砕いて、血液と脳漿だけを徹底的に絞り出したような印象ですが、正確に追い詰めていっても、作品という相手が簡単に正体を現すわけでもない…モーツァルトもそうでしょうが、この作品の難しさを物語っているのかもしれません。

ダンディ:フランス山人の歌による交響曲, Op.25(D'Indy:Symphony on a French Mountain Air, Op.25)::シャルル・ミュンシュ指揮 (P)ロベール・カサドシュ ニューヨーク・フィルハーモニック 1948年12月20日録音(Charles Munch:(P)Robert Casadesus New York Philharmonic Recorded on Dcember 20, 1948)

- 2025-02-15:藤原正樹

- これは管弦楽の一つ一つのパートのくっきりした具合といえば、旧盤ですが、何か、部分部分に拡大鏡を当ててるような感じもしなくはない。全体としてのまとまりといえば、ニコール・アンリオ・シュヴァイツァーとの演奏を取ります。また、カサドゥシュの美音のキラキラ感が、かえって嫌味になっているか?

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調, K.551「ジュピター」(Mozart:Symphony No.41 in C major, K.551 "Jupiter")::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1941年11月9日録音(Hans Knappertsbusch:Vienna Philharmonic Orchestrar Recorded on November 9, 1941)

- 2025-02-10:世捨て人

- 凄い演奏ですね。ワンフレーズ一聴しただけで驚愕しました。細々とした技術的問題はさておき、これほど求心力のある強靭雄渾な演奏は、それほどあるものではありません。すっかりと脱帽です。それに比べると、現代の演奏の何と上滑りすることか…

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551::ワルター指揮 ニューヨークフィル 1956年3月5日録音

- 2025-02-05:yukie

- Jupiterに限らず、クラシックに限らず、マニアは居るものです。

特に最近は様々なジャンルのマニアを取り上げているので、素人がかじった程度だと恐れ多いと感じます。

モーツアルト苦手の私が、昔から好んで聴く事の出来る作品の一つがJupiterです。

名演は数多いので超絞って…

セル良いです。フリチャイも好きです。

こちら側はクリスタル側を目指しているように感じます。

圧倒的な音楽の構造度と透明感に浸れます。

一方でワルター良いです。

yung様の上げていらっしゃる録音ではコロンビア(1960)があり、これは録音がむちゃクリアなので嬉しいのですが、nyp(1956)が私はとても好きです。

コロンビア版程遅過ぎず、でも暖かさを感じる録音だと思います。

コロナもあった。齢も取りました。近年暖かさに飢えているようです。

ベートーベン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年8月21日&22日録音

- 2025-01-30:デフォルメもセルの技

- 精緻なだけがセルと思ってたら、もったいない。

精緻への華麗な裏切りもやってくれます。

意外性を盛り込むことで芸の世界は活きづいてきます。

この演奏で忘れられないのは、第三楽章の10分目あたりユングさんのストリーミングでは、表示マイナス5分2秒の辺り。

ホルンがG音から、1オクターブ半下がるソロの最後のEs音。

マイロン ブルームにしかできない、フォルティッシモ。

こんな吹かせ方は、他には聞いた事がありません。

40年前聴いた印象は今も変わりません。

ま、所詮ホルン吹のこだわりかもしれませんが、騙されたと思って、皆さん聴いてほしい。

きき流していた人は、気づいたら勿体ない逸品です。

セルは、チャイコの5番、終楽章でも、ホルンのデフォルメをやってますが、それは、既にここの感想に書かせて頂きました。

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125::マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 (S)ヒルデ・ギューデン (A)アーフェ・ヘイニス (T)フリッツ・ウール(Br)ハインツ・レーフス (合唱)カールスルーエ・オラトリオ合唱団 1961年1月録音

- 2025-01-27:福原拓人

- 版の問題は、存じでおりましたが、マルケヴィッチ版も有ったとは知りませんでした。マルケヴィッチは、有名なハルサイのレコードを、購入してから贔屓にしておりました。NHK交響楽団と演奏した悲愴も名演だと思い、LDも購入し、もちろんCDも手に入れております。この、第九もレコードで購入しております。タワーレコードの生誕100年記念で改めて、購入して以来、私のお気に入りの一つであります。

ドビュッシー:海~管弦楽のための3つの交響的素描(Debussy:La Mer, trois esquisses symphoniques)::グイド・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年9月録音(Guido Cantelli:NBC Symphony Orchestra Recorded on September, 1954)

- 2025-01-23:豊島行男

- 素晴らしい!の一言に尽きます。

トスカニーニのドビュッシーには、どこか息苦しさを感じるのですが、カンテルリのドビュッシー、特に「海」には突き抜けた開放感、そして陶酔感があります。

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」::シャルル・ミンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年4月5日~6日録音

- 2025-01-16:yukie

- 勿論ハンガリー系指揮者も好きで本サイトでは良く聴いているのですが、

元々リヒター・リリングから入った人なのに、若い頃には全く圏外だった演奏が染み入ってます。

年ですねぇ。体も限界点ですし。

近年フランス指揮者系(系統立てするのは良くないが)、を聴いてしまう自分ですが、やっぱり私の基本はバッハなのです。

グールドは年取った今でも聴けます。やはり時代制約を超える名演だと痛感します。

リヒター,リリング。好きだった。過去形にしたくないので聴かないと!

本スレとズレてすみません。

ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」::ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年4月録音

- 2025-01-16:さとる

- このハイドンシリーズはあの宇野功芳が推薦してましたね♪

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73(Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73)::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年9月29日&10月1日録音(Arturo Toscanini:The Philharmonia Orchestra Recorded on September 29&October 1, 1952)

- 2025-01-09:たつほこ

- 4つの交響曲のどこに書こうか迷ったが、ここに書く。

こんな演奏が残っているのは知らなかった。聴けて嬉しい。レッグに感謝する。NBC、ナショナル ブロードキャスティング カンパニーのオーケストラとのスタジオ録音と比べて、そんなに違わないように思う。少しダイナミックレンジが広いだろうか。オーケストラも柔らかく聴こえる。咳は多いけど、拍手が入っているのは良い。オーケストラも観客も興奮を隠せなかったのだろう。

いつだったか車でFMを聴いていたら迫力のある第1交響曲が鳴ったので、調べるとNBCとの最初のライブ録音だった。1937年。SPの復刻版でyungくんのサイトになかったので、珍しくCDを買った。トスカニーニのブラームスが好きなんだろう。

4番の4楽章のパイプ椅子を叩きつけたような音は、検索すると爆竹だそうで、それでも音楽が続くのは驚きだ。

FLACファイルをダウンロードして、VLCプレイヤーで聴いている。3番、4番もアップロードしてもらえるとありがたい。2025年も元気で過ごされてください。

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68::オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年10月29,30日&1957年3月28日録音

- 2025-01-06:cappucino

- こんにちは。素晴らしい記事と録音ありがとうございます。

クレンペラーのテンポですが、老化と精神疾患など、複数の要因が複雑に絡みあっての結果であって、それほど単純には結論できないと思います。

たとえば、1950年前後のクレンペラーは躁状態にあったといわれています。この頃はテンポが極めて速い演奏がみられ、例えばメンデルスゾーン4番・ブルックナー4番(VSO)、マーラー2番(ACO, VSO)などがあげられます。

その後の彼のテンポの変化については、肉体的・精神的という細かい区別よりは、年齢的に老化の影響があったとする方が、よろしいかもしれません。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 D.840「レリーク」(Schubert:Piano Sonata in C major, D.840)::(P)ヴィルヘルム・ケンプ:1967年1月録音)Wilhelm Kempff:Recorded on January, 1967)

- 2024-12-28:灰ドン

- この曲をリヒテルの演奏で聞いていたのですが、今ひとつしっくり来ませんでした。思えばあちらは「立派すぎた」。

ケンプの演奏はとくに指定がないところでもピアノ(弱く)で弾いているようです。きっとシューベルト自身もこんなふうに弾いたのだろうな、と思わせてくれるものでした。

パッヘルベル:カノンとジーグ::ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1954年8月21日録音

- 2024-12-28:じゅんじゅん

- ジーグのあとに再びカノンが登場したのにはびっくりしました。こんな演奏もあるんですね。

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱」 ::ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1958年12月21日&22日録音

- 2024-12-26:ken1945

- 久しぶりに聴いた。

日本はカオスの時代背景にある今日、直球で剛腕な情熱と格調あるミュンシュの演奏は実演ではないかと思わせ見事である。

録音された時代の米国東海岸の勢いを彷彿させる。トスカニーニがブエノスアイレスで演奏した実演録音を思い出させ、心がときめく。イッセルシュテットによるウイーンフィルのステレオ初録音が50年心の安らぎを与えてくれていたが、適時本演奏のような情熱を自らに注入する演奏が明日の生きがいに結びつくようになってきた。

なお、ボストン交響楽団は、小澤征爾でブラームス1番をカーネギーホールで聴いたが重量感がなく、やはりミュンシュ時代が全盛だったと思われる。ボストンのホールも知っているが、本拠地ではやはりボストンの知的文化的環境を背負った演奏なのだろう。

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱」::シューリヒト指揮 パリ音楽院管弦楽団 1958年4月27〜29,31日録音

- 2024-12-25:eikobo

- このサイトを運営されている方、これらの解説を書いてくださっている方に、心から御礼申し上げます。解説の細やかで奥深いこと、いつも感動しています。たくさんの教えをいただきました。ありがとうございます。

ところで、私は高校生のころから(今後期高齢者一年生になってしまいましたが)、コンサートホールという通販で、シューリヒトを知り、当時来日して超話題だったカラヤン・ベルリンフィルのエロイカなんかの演奏で、感動が薄く、逆に、なんだかへたくそなパリ菅のト短調のシューリヒトの演奏が、ものすごく感動的だったことから、評論家の評価(カラヤンベタ褒め)に「?」。そんな私の疑問を晴らしてくれたのは、宇野さんでした。彼だけが、当時からシューリヒトを評価していました。他の評論家は、だれも評価しませんでした。しかし、それでも私はシューリヒトは大好きになって、EMIのベートーベンのパリ菅の第九、ステレオ録音のレコードも買いました。CDの時代になってからは、輸入のボックスで全集も買いましたが、そのモノラル録音は、ほんとうに腹が立つくらいショボい貧弱な音質で、がっかりもしました。

この音をなんとかできないか――そこで私は、すでにPublic Domeinになっている音源なので、wav抽出し、Audacityというフリーの音加工ソフトで、擬似ステレオかつ聞きやすい(気のせいか)の高音質の方法を、ずっとあれこれ試してきて、つい最近、いくつかの加工工程を(部分的にマクロを使い)確立しました。あくまで擬似ステなので、音の定位は曖昧、擬似臨場感的な響きです。が、圧倒的に、モノより高音質に聞こえます。録音のショボさは、感じないほどで、シューリヒトのベートーベンが聞こえます(気のせいかもしれません)。

このシューリヒトの第九も、広がりとウェットな響きをベースに、キレが鋭く、かつパリ管の明るい開放的な中高音が展開する、伸びやかな音響で、聴けるようになりました。24ビット88。

ステレオ録音の方は、元はレコードから高音質カセット、それをWavにしたソースなのですが、モノより音質はかなりよいものの、左右に音が別れ、中抜け著しく、よくありません。そこで、Audacityで、中抜けを解消する加工を加えてリフレッシュしたところ、これも見違えるような、なんとか鑑賞に耐える音響になりました。

ご興味がございましたら、加工音源をご提供いたしますので、ご連絡ください。

今後とも、たくさん利用させていただきますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。

国民劇場再建に向けての支援コンサート(4)シューベルト:軍隊行進曲, Op.51 No.1・ヨハン・シュトラウス2世:アンネン・ポルカ, Op.117(Schubert:Militarmarsch, Op.51 No.1,Johann Strauss II:Annen-Polka, Op.117)::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮:バイエルン国立歌劇場管弦楽団 1955年3月20日録音(Hans Knappertsbusch:Bavarian State Orchestra Recorded on March 20, 1955)

- 2024-12-21:赤間 隆

- 軍隊行進曲が大変面白かったです。大まじめにふざけてる、という感じ。

クラシック音楽でこういうことが出来る、当時のヨーロッパ人の余裕みたいなものを感じました。

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 作品67 「運命」::シューリヒト指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年9月25~27、29日録音

- 2024-12-21:アラカキトシオ

- 】 なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」::トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1954年2月26~28日

- 2024-12-21:Ken1954

- 世紀の名演と言われてきたが、改めてヘッドフォンでしっかり聴いてみると確かに・・・。一流指揮者の一流オケの演奏が目白押しだが、自分がその演奏会場にいる感じ方で情熱と気迫がほとばしるのは数例。絵画、舞台、映画、そして食品にも通じるのだが?作者の存在感、?作品のテーマ・主張,?作品の構成(素材の在り方の含め)?作品の活かし方(表現、運用)などの多面的切り口で時代を超えて群を抜いた演奏である。トスカニーニがイタリア人であるからでなく、本人の才能であり、イタリア現地での真の身についた身体知(暗黙知)をもつ国際人ならばその理由を説明できない何かを感じるのであろう。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

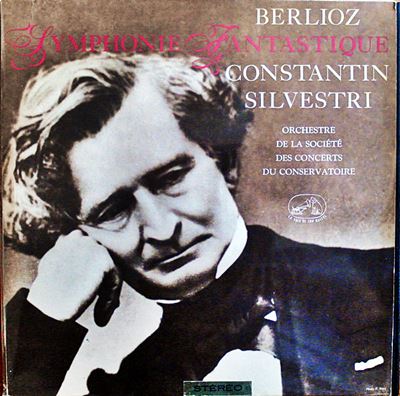

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)