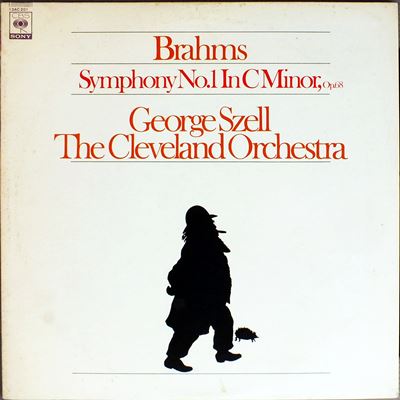

Home|セル(George Szell)|ブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68

ブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3-4.Un poco allegretto e grazioso-Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

時が変わってもスタンスは変わらない

セルのブラームスのステレオ録音の初出年がなかなか確定できないと言うことを書いたところ、数人の方から貴重な情報をいただくことができました。結論から言えば、以下の録音は全て1967年までにリリースされていたことが分かり、ぎりぎりアウトではなくてぎりぎりセーフであることが分かりました。

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調作 品68;ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

- ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月6日録音

- ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月16日&17日録音

- ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年4月8日&9日録音

- ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月24日録音

- ブラームス:大学祝典序曲 作品80:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

- ブラームス:悲劇的序曲 作品81:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

それにしても、そのおかげでセルが晩年に一気にステレオ録音したブラームスの4つの交響曲と3つの序曲がこうして全て紹介できるのは有り難い限りです。

以前に、57年にモノラル録音でブラームスの交響曲第1番を紹介したときに「セルという指揮者は若いときも壮年期も、そして晩年においても、そのスタンスの変わらなさに改めて感心させられました。」と書いたのですが、その事を実際の音源として示すことが出来ました。

同じ事はドヴォルザークの交響曲などにも言えることで、たとえば有名な第9番「新世界より」などは、SP盤、モノラル盤、ステレオ盤と都合3回も録音していますが、その全てを聞いて「セルという人は死ぬまで、全く同じスタンスでドヴォルザークを解釈し続けたんだな」と変なところで感心させられたものでした。

このブラームスでも、そのぶれない「解釈」には感心させられます。

よく、指揮者は年を重ねるにつれて円熟味を増して「芸が深まる」などと言われます。しかし、その実態は「深まる」どころか、ただの「衰え」でしかないことの方が多いものです。

確かに、70代前半で亡くなったセルは、衰える前に上手くこの世を去ったと言えるのかもしれませんが、それでもこの衰えのなさは凄いことです。

ただ、じっくりと聞き込んでみると、モノラルとステレオ録音の間に横たわる10年はセルという男を少しは丸くしたような形跡は感じ取れます。

モノラル録音の時代はクリーブランド管も未だ成長の途上でした。ですから、セルの厳しい指示に応えるために彼らは必死に頑張り、セルもまたその様なオーケストラを睥睨するセルの怖い目があちこちで感じ取れる演奏でした。そして、そのお互いの間にある種の「憎しみ」のようなものも含みながらも展開していく緊張感溢れる音楽には不思議な魅力がありました。

それと比べると、この1966年にステレオ録音したときのクリーブランド管はすでに完成の域に達していました。

彼らはセルのどのような指示に対しても余裕を持って応えることが出来るようになり、セルもまたその様なオーケストラに対して全幅の信頼を寄せていました。

「我々は他のオーケストラならばリハーサルが終わる地点からリハーサルを始める」とセルがクリーブランド管のことを語ったのは有名な話です。

そして、夏場を中心にヨーロッパのオケを振る機会が増えていっても、「自分が本当に指揮したいと思えるオケはクリーブランド管しかない」と言い切っていました。

ですから、この録音にはモノラルの時代に感じたような厳しい緊張感はありません。

それを人によってはセルが完成したクリーブランド管に包摂されてしまったとも言うのですが、それでもセルの意志は隅々にまで行き届いています。

このブラームスの1番もボンヤリと聞いていると素っ気なく構築しているように見えます。しかし、細部では結構細かいニュアンスがちりばめられています。

しかし、その細かいニュアンスが60年代のステレオ録音ではセルの手綱が多少はゆるんだ中での自発性からもたらされるように聞こえて来るのです。

さらに、最後に一言付け苦悪ならば、57年のモノラル録音が年代のわりには今ひとつ音が冴えなかっただけに、こうしてステレオ録音がアップできたことは本当に嬉しい限りです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-03-15:joshua

- 待ってました!1957録音もいいですが、これは一言で尽くせない味が加わっています。十八番のドヴォルザーク新世界の方は、1957で打ち止めでした。ブラームスは更に高みが目指せたんでしょうか。両方とも持っていたいブラ1.ありがとうございました。

2024-08-24:ken1945

- LP発売当初に知人の勧めで聴いたのがセルとの出会い。まだほとんど世間では評価されていなかった時期で私自身も当時のLP再生環境ではなかなか演奏内容まで理解できなかった。その後なぜか少しづつ世評も高まり、大阪万博で初日演奏をはわざわざ大阪まで聴きに行った。そしていつしか世間では、にわかセルファンがいかにも大昔から評価してきた言い方をし始めた。後出しジャンケンである。ちゃぶ台をひっくり返すような事例も多い。日本人に足りないのは先見性を備えた自己の演奏評価の哲学であろう。今日セルの生演奏を思い出すと、室内楽的なアンサンブルの透明さを持っていたことから晩年再録音したら、ブラームス1番も骨格は同じでもこの録音とは随分音色表現が違うだろうと推察している。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)