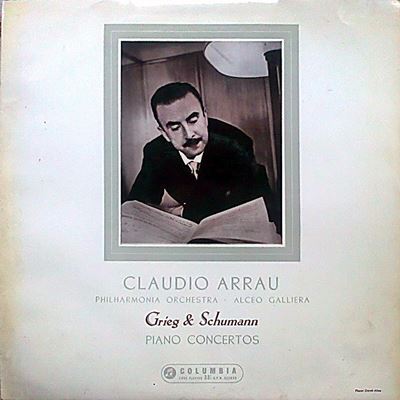

Home|アラウ(Claudio Arrau)|グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)アラウ ガリエラ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年4月19&20日録音

Grieg:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 「第1楽章」

Grieg:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 「第2楽章」

Grieg:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 「第3楽章」

西洋音楽の重みからの解放

その年に、グリーグは妻と生まれたばかりの子供を連れてデンマークに行き、妻と子供はコペンハーゲンに滞在し、自らは近くの夏の家で作曲に専念します。

その牧歌的な雰囲気は、彼がそれまでに学んできた西洋音楽の重みから解放し、自らの内面に息づいていた北欧的な叙情を羽ばたかせたのでした。

ノルウェーはその大部分が山岳地帯であり、沿岸部は多くのフィヨルドが美しい光景をつくり出しています。そう言う深い森やフィヨルドの神秘的な風景が人々にもたらすほの暗くはあってもどこか甘美なロマンティシズムが第1楽章を満たしています。

続くアダージョ楽章はまさに北欧の森が持つ数々の伝説に彩られた叙情性が描き出されているようです。

そして、最終楽章は先行する二つの楽章と異なって活発な音楽が展開されます。

それは、素朴ではあっても活気に溢れたノルウェーの人々の姿を反映したものでしょう。また、行進曲や民族舞曲なども積極的に散り入れられているので、長くデンマークやスウェーデンに支配されてきたノルウェーの独立への思いを反映しているとも言えそうです。

グリーグはその夏の家でピアノとオーケストラの骨組みをほぼ完成させ、その年の冬にオスロで完成させます。しかしながら、その完成は当初予定されていたクリスマスの演奏会には間に合わず、結局は翌年4月のコペンハーゲンでの演奏会で披露されることになりました。

この作品は今日においても、もっともよく演奏されるピアノ協奏曲の一つですが、その初演の時から熱狂的な成功をおさめました。

初演でピアノ独奏をつとめたエドムン・ネウペットは「うるさい3人の批評家も特別席で力の限り拍手をしていた」と書いているほどの大成功だったのです。そして、極めつけは、1870年にグリーグが持参した手稿を初見で演奏したリストによって「G! GisでなくG! これが本当の北欧だ!」と激賞された事でした。

初演と言えば、地獄の鬼でさえも涙するような悲惨な事態になることが多い中で、この協奏曲は信じがたいほどの幸せな軌跡をたどったのです。

なお、グリーグは晩年にもう一曲、ロ短調の協奏曲を計画します。しかし、健康状態がその完成を許さなかったために、その代わりのようにこの作品の大幅改訂を行いました。

この改訂で楽器編成そのものも変更され、スコアそのものもピアノのパートで100カ所、オーケストレーションで300前後の変更が加えられました。

ですから、現在一般的に演奏される出版譜はこの改訂稿に基づいていますから、私たちがよく耳にする協奏曲と、グリーグを一躍世界的作曲家に押し上げた初稿の協奏曲とではかなり雰囲気が異なるようです。

アラウ、恐るべし!!

ふと気がつくと、アラウによるグリーグの協奏曲がアップされずに放置されているのに気がつきました。おかしいな、と思いつつあらためて聴き直してみて、何故に放置していたのかを思い出しました。要するに、この演奏と録音が気に入らなかったのです。

ところが、こういう判断というものは難しいもので、駄目出しをしたときから再生システムの趣は随分と変わってしまっているので、あのときは駄目だと思ったこの演奏の印象が随分と違って聞こえます。

まずは、相変わらず変わらないのは、オケのつまらなさです。

驚くべき事に、1957年に録音されたにもかかわらず、何たることか、モノラル録音なのです。そして、この録音によるオケの響きはモノラルの悪いところを全て持っています。もごもごとした響きが真ん中あたりで団子になっていて、さらに演奏の方も覇気がなければ叙情も感じられないという有様です。

ガリエラという人は、そんなに悪い指揮者ではないので、よほど体調が悪かったのか虫の居所が悪かったのでしょうか。

逆に、認識が一新したのはアラウのピアノ素晴らしさです。

何という、冴え冴えとした響きでしょうか。さらに言えば、叙情性だけではない、この作品が内包している深い情念のようなものが聞き手に伝わってきます。

ある方が、「これはなんという深みだろう。叙情的な旋律があっというまに雪のようにつもりにつもった情念の世界に変じるようだった。」と表現していました。(取り上げていたのはこの録音ではなく、60年代のステレオ録音ですが)

上手いことを言うものです。

アラウのピアノというのは、一つ一つの響きに情念がこもっているのではなく、計算しつくして作品を造形していった結果として、作品の奥底に秘められていた情念を浮かび上がらせています。例えば第2楽章冒頭部分のピアニシモの美しさに接すると、そう言う細部の叙情が積み重なって情念へと結晶化していく様が手に取るように見えてきます。まさに、「叙情的な旋律があっというまに雪のようにつもりにつもった情念の世界に変じる」です。

確かに、瞬間瞬間の冴え冴えとした響きも魅力的です。硬質で透明感にあふれた手触りも素晴らしいです。

ですから、瞬間瞬間のそう言う感覚的な喜びにも不足はしません。

しかし、より大きな満足感は作品を聞き終わった後にやってくるという性質の演奏だと思います。

ホントにいい音楽を聞かせてもらったという、あの感覚です。

そして、こういう形で音楽を聞かせるというのは、実は最も困難なことでもあるのです。

そう言う意味では、ホロヴィッツやルービンシュタインに代表されるアメリカ的な演奏とは真逆の世界がここにあります。

アラウ、恐るべし、聴き直してみてホントに良かったです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-08-21:正敏

- ガリエラは9年前に、リパッティとこの曲を録音していますね。あの演奏は、この協奏曲を通俗名曲と常日頃バカにしている人の頭をハンマーでかち割るほどの凄絶なものでした。ガリエラにとっても、一生忘れられない経験だったでしょう。アラウの演奏は素晴らしいですが、当時すでに大家として地位を確立していた彼の「熟練した」演奏は、「あの時」の「彼」の「限られた一瞬にすべてを賭ける」かの様な演奏と比べて、「なにか違う」と感じられ、いまいち乗りきれないまま、ソリストにただ合わせただけの伴奏に終始した感じです。プロの指揮者としてそれでいいのかとも思いますが、リパッティと比べたらそうなるのも仕方ない?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)