Home|更新履歴(リスニングルーム)

SP盤の時代に交響曲を聞こうと思えば何回もレコード盤を交換する必要がありました。 ベートーベンの運命ならば概ね5枚組になります。戦前の1930年代ならばSP盤は一枚あたり1円50銭から2円程度だったそうですから、10円近くの出費となります。...

ショルティの初期録音をポチポチとアップしているのですが、意外とたくさんの方からメールをいただいています。 特に多いのがロンドン響と録音したマーラーの交響曲をアップしてほしいというものです。 それから、彼の初期録音への懐かしい思い出なども色々...

録音という行為における二律背反について述べてきたのですが、録音プロデューサーたるものは「技術的完璧」と「音楽的完璧」の両立を目指して努力するのであって、それがあたかも対立するかのように描き出すのは間違っているのではないかという批判は受けそう...

ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

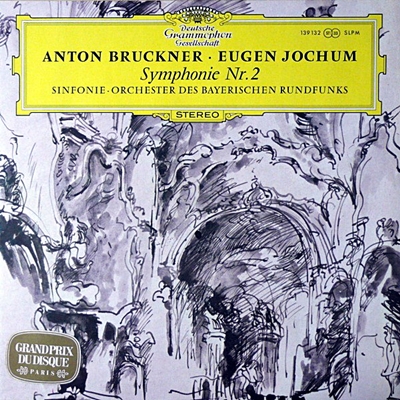

ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...

チョン・キョンファが最近面白いことを語っていました。 彼女は2005年に指の故障によって演奏活動をやめざるを得なくなるのですが、その時期にバッハの作品と向き合うことになります。そして、2010年に復帰するのですが、演奏をやめていた時期に向...

ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

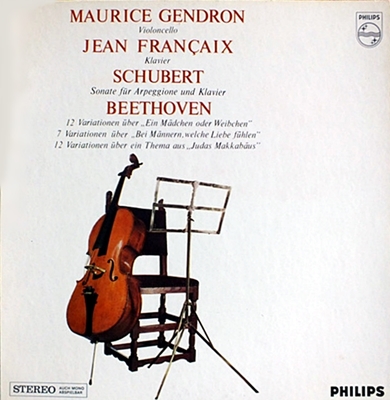

モーリス・ジャンドロンと言えばフランス・チェロ界の至宝であり、その洗練された表現とふくよかで美しい音色で聴き手を魅了する・・・などと言われます。そして、その延長線上でこのシューベルトのアルペジオーネ・ソナタに対しても、その流麗な歌わせ方を褒...

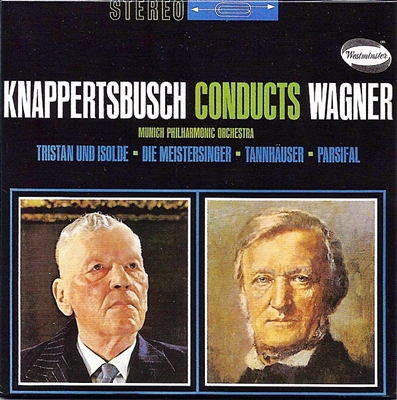

クナッパーツブッシュは1962年11月にミュンヘン・フィルを使ってワーグナーの管弦楽曲をまとめて録音しています。そして、この翌年の1月に同じ顔合わせであの有名なブルックナーの8番を録音することになるのですが、それが彼にとって最後のスタジオ録...

ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...

ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

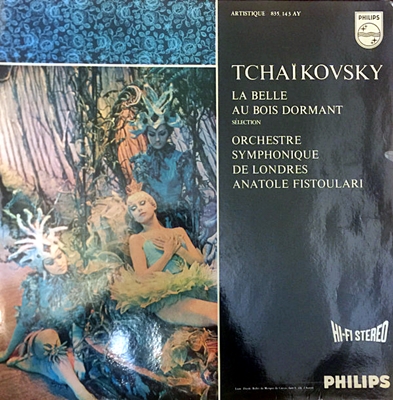

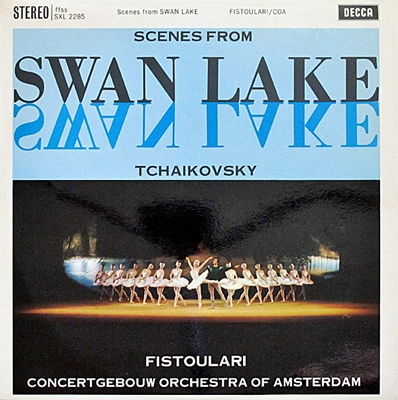

バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。 その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。 ...

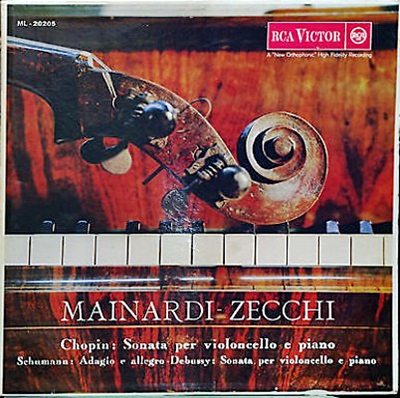

マイナルディというチェリストの最大の魅力はゆったりとしたテンポで伸び伸びと屈託なくチェロを歌わせることです。 それを、与謝蕪村の俳句「ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ」をもじって、「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」だなと思ったものです...

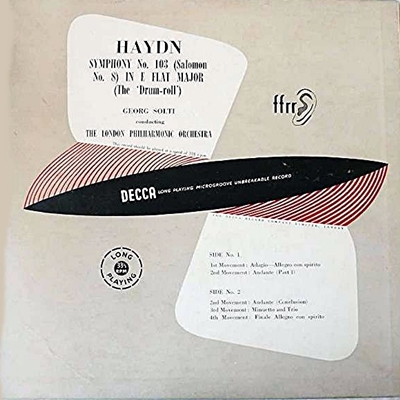

ショルティと言えばDeccaの表看板であり続けたのですが、そのショルティが指揮者として始めて本格的に取り組んだ録音がこのハイドンの交響曲103番「太鼓連打」でした。 しかし、すでに紹介しているように、これに先立つ形でショルティはベートーベ...

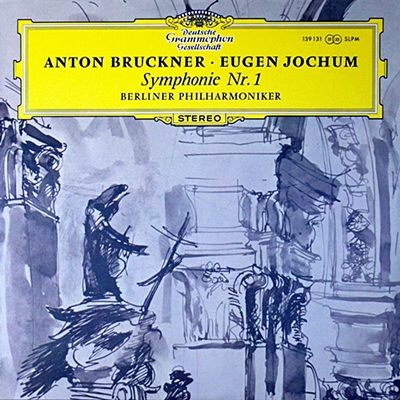

ヨッフムのブルックナーと言えば一つのブランドでもあります。ただし、トップブランドではなく、それでも、いつの時代にも根強い支持者が存在する老舗ブランドという風情でした。 ですから、彼は生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。そ...

バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

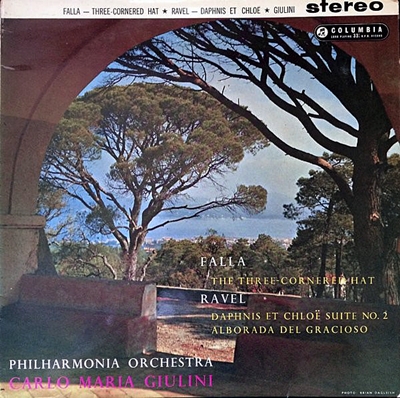

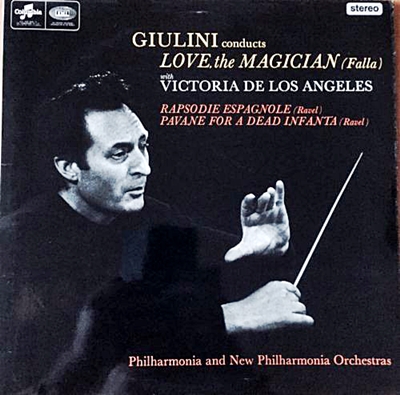

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

ショルティがDeccaの「試験」に合格をして、はじめてのぞんだ録音がハイドンの交響曲第103番とスッペおよびロッシーニの序曲集でした。そして、その中で何よりも注目すべき録音がこのスッペの「序曲集」です。 それは、最終試験として録音されたコ...

ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

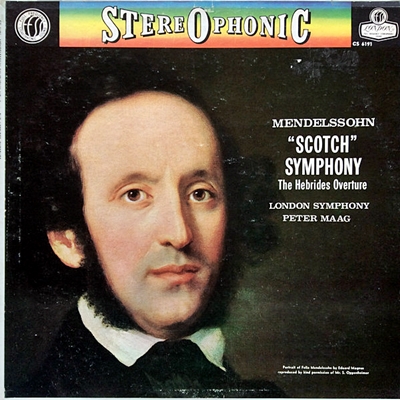

おそらく名盤です。そして、スコットランドの録音としてはクレンペラー盤と並ぶ双璧、もしくはそれをも凌ぐ名盤と断言する人もいることでしょう。 その事に私もまた何の疑問も抱かないのですが、それと同時にあれこれと複雑な思いを呼び覚まされる録音であ...

何ともはや、凄まじい顔ぶれです。 ピアノがギレリス、ヴァイオリンがコーガン、そしてチェロがロストポーヴィッチ、さらにこの作品ではヴィオラのバルシャイが加わるというのですから、この顔ぶれでコンサート会場に姿を現した日にはよい子の皆さんならば卒...

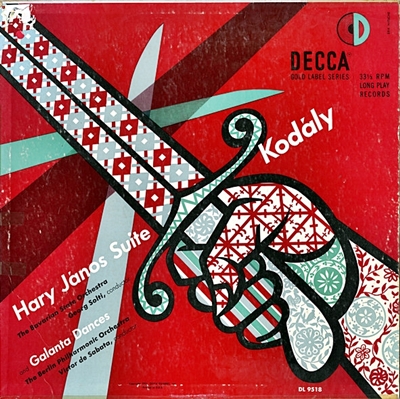

少し集中してと言うか、継続してショルティの初期録音を追ってみたいと思います。 今さら言うまでもないことですが、ショルティほど毀誉褒貶の激しい指揮者はありませんでした。いや、日本においては彼を褒めているような人は殆ど見たことはありません。 ...

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

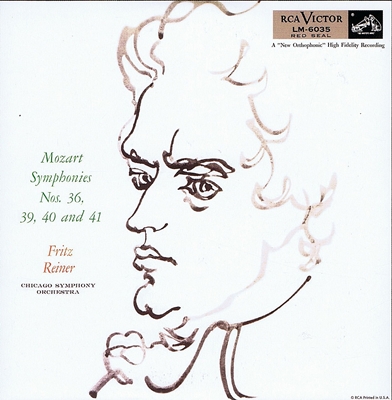

1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2018-09-23]・・・レハール:ワルツ「金と銀」, Op.79

ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年2月12日-22日録音SP盤の時代に交響曲を聞こうと思えば何回もレコード盤を交換する必要がありました。 ベートーベンの運命ならば概ね5枚組になります。戦前の1930年代ならばSP盤は一枚あたり1円50銭から2円程度だったそうですから、10円近くの出費となります。...

[2018-09-22]・・・バルトーク:「舞踏組曲」 Sz.77

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音ショルティの初期録音をポチポチとアップしているのですが、意外とたくさんの方からメールをいただいています。 特に多いのがロンドン響と録音したマーラーの交響曲をアップしてほしいというものです。 それから、彼の初期録音への懐かしい思い出なども色々...

[2018-09-21]・・・ワーグナー:「リエンツィ」序曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音録音という行為における二律背反について述べてきたのですが、録音プロデューサーたるものは「技術的完璧」と「音楽的完璧」の両立を目指して努力するのであって、それがあたかも対立するかのように描き出すのは間違っているのではないかという批判は受けそう...

[2018-09-20]・・・J.S.バッハ:管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年11月27日録音ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

[2018-09-19]・・・シューマン:トロイメライ

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ピーター・ガリオン 1960年11月録音SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

[2018-09-19]・・・ヘンデル:オンブラ・マイ・フ

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ピーター・ガリオン 1960年11月録音SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

[2018-09-18]・・・ブルックナー:交響曲第3番 ニ短調 WAB 103 (1889年稿・ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1967年1月録音ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...

[2018-09-17]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音チョン・キョンファが最近面白いことを語っていました。 彼女は2005年に指の故障によって演奏活動をやめざるを得なくなるのですが、その時期にバッハの作品と向き合うことになります。そして、2010年に復帰するのですが、演奏をやめていた時期に向...

[2018-09-16]・・・メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

[2018-09-15]・・・ヘンデル:組曲「王宮の花火の音楽」, HWV 35

ルドルフ・ケンペ指揮 バンベルク交響楽団 1962年5月録音ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

[2018-09-14]・・・ベートーベン:チェロソナタ第5番 ニ長調 Op.102-2

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

[2018-09-13]・・・シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1966年11月録音モーリス・ジャンドロンと言えばフランス・チェロ界の至宝であり、その洗練された表現とふくよかで美しい音色で聴き手を魅了する・・・などと言われます。そして、その延長線上でこのシューベルトのアルペジオーネ・ソナタに対しても、その流麗な歌わせ方を褒...

[2018-09-12]・・・ワーグナー:「タンホイザー」序曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音クナッパーツブッシュは1962年11月にミュンヘン・フィルを使ってワーグナーの管弦楽曲をまとめて録音しています。そして、この翌年の1月に同じ顔合わせであの有名なブルックナーの8番を録音することになるのですが、それが彼にとって最後のスタジオ録...

[2018-09-11]・・・ブルックナー:交響曲第2番 ハ短調 WAB 102 (1877年稿・ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1966年12月録音ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...

[2018-09-10]・・・ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団1950年11月録音ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

[2018-09-09]・・・チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」 Op.66(ハイライト)

アナトゥール・フィストラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1962年1月録音バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

[2018-09-08]・・・ベートーベン:チェロソナタ第4番 ハ長調 Op.102-1

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

[2018-09-07]・・・ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」より「第1幕への前奏曲」&「イゾルデの愛の死」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 (S)ビルギット・ニルソン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年9月22-25日録音クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。 その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。 ...

[2018-09-06]・・・ドビュッシー:チェロソナタ ニ短調

(Cello)エンリコ・マイナルディ:(P)カルロ・ゼッキ 1958年録音マイナルディというチェリストの最大の魅力はゆったりとしたテンポで伸び伸びと屈託なくチェロを歌わせることです。 それを、与謝蕪村の俳句「ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ」をもじって、「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」だなと思ったものです...

[2018-09-05]・・・ハイドン:交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1949年8月録音ショルティと言えばDeccaの表看板であり続けたのですが、そのショルティが指揮者として始めて本格的に取り組んだ録音がこのハイドンの交響曲103番「太鼓連打」でした。 しかし、すでに紹介しているように、これに先立つ形でショルティはベートーベ...

[2018-09-04]・・・ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調 (リンツ稿/ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年10月録音ヨッフムのブルックナーと言えば一つのブランドでもあります。ただし、トップブランドではなく、それでも、いつの時代にも根強い支持者が存在する老舗ブランドという風情でした。 ですから、彼は生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。そ...

[2018-09-03]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20(ハイライト)

アナトゥール・フィストラーリ指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1961年2月録音バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

[2018-09-02]・・・ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1959年6月4日&8日-10日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

[2018-09-01]・・・スッペ:序曲集

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年4月録音ショルティがDeccaの「試験」に合格をして、はじめてのぞんだ録音がハイドンの交響曲第103番とスッペおよびロッシーニの序曲集でした。そして、その中で何よりも注目すべき録音がこのスッペの「序曲集」です。 それは、最終試験として録音されたコ...

[2018-08-31]・・・ベートーベン:チェロソナタ第3番 イ長調 Op.69

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

[2018-08-30]・・・メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ペーター・マーク指揮 ロンドン交響楽団 1960年1月録音おそらく名盤です。そして、スコットランドの録音としてはクレンペラー盤と並ぶ双璧、もしくはそれをも凌ぐ名盤と断言する人もいることでしょう。 その事に私もまた何の疑問も抱かないのですが、それと同時にあれこれと複雑な思いを呼び覚まされる録音であ...

[2018-08-29]・・・フォーレ:ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調 作品15

(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ (Viola)ルドルフ・バルシャイ1958年録音何ともはや、凄まじい顔ぶれです。 ピアノがギレリス、ヴァイオリンがコーガン、そしてチェロがロストポーヴィッチ、さらにこの作品ではヴィオラのバルシャイが加わるというのですから、この顔ぶれでコンサート会場に姿を現した日にはよい子の皆さんならば卒...

[2018-08-28]・・・コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」組曲 作品35a

ゲオルク・ショルティ指揮 バイエルン国立管弦楽団 1949年5月録音少し集中してと言うか、継続してショルティの初期録音を追ってみたいと思います。 今さら言うまでもないことですが、ショルティほど毀誉褒貶の激しい指揮者はありませんでした。いや、日本においては彼を褒めているような人は殆ど見たことはありません。 ...

[2018-08-27]・・・ラヴェル:スペイン狂詩曲

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1966年5月17日-18日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

[2018-08-26]・・・モーツァルト:交響曲第39番 K.543

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団 1954年4月23日録音1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)