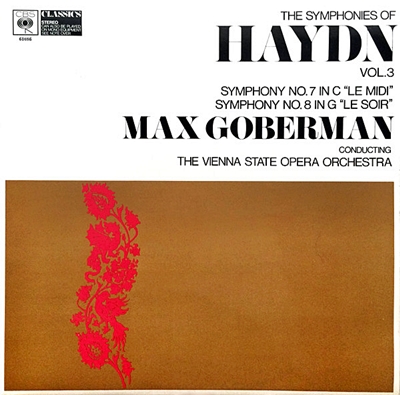

Home|マックス・ゴバーマン(Max Goberman)|ハイドン:交響曲第7番 ハ長調「昼」, Hob.I:7

ハイドン:交響曲第7番 ハ長調「昼」, Hob.I:7

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音

Haydn:Symphony No.7 in C major, Hob.I:7 "Le Midi" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.7 in C major, Hob.I:7 "Le Midi" [2.Recitativo. Adagio - Allegro - Adagio]

Haydn:Symphony No.7 in C major, Hob.I:7 "Le Midi" [3.Adagio - Allegro - Adagio]

Haydn:Symphony No.7 in C major, Hob.I:7 "Le Midi" [4.Minuet - Trio]

Haydn:Symphony No.7 in C major, Hob.I:7 "Le Midi" [5.Finale. Allegro]

初期シンフォニーの最高傑作

つまりは、ハイドンはこの三部作を「交響曲」として認識していたのかどうかは疑問が残るのです。

ちなみに、この三部作が「交響曲」とされているのは、19世紀に入ってからハイドンの作品目録を作成したエルスラーが、この作品を交響曲として分類したことによると言われています。

確かに、この三部作には独奏楽器が活躍する場面が多いので、18世紀後半に流行した「サンフォニー・コンセルタント(協奏交響曲)」の方に近しいのかも知れません。

「サンフォニー・コンセルタント」とは幾つかの独奏楽器をもった交響曲のような形式の音楽で、18世紀後半のマンハイムやパリでは大いに流行したスタイルです。ただし、それらの音楽の大部分は現在では殆ど忘れ去られていて、モーツァルトの「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」くらいが記憶に残っている程度です。

ただし、そう言うモーツァルトの作品と較べてみれば、ハイドンの三部作ではより多くの独奏楽器が活躍するので、どちらかと言えばより古い「コンチェルト・グロッソ(合奏協奏曲)」の方に近しいのかも知れません。

しかし、音楽全体を俯瞰してみればソナタ形式に裏打ちされた強い形式感を持っていますから、管楽器や弦楽器に独奏場面を多く用意した交響曲という見方も出来ます。

そう考えれば、これもまた「交響曲」というジャンルにおいて様々な実験を行ったハイドンらしい作品だといえるのかもしれません

なお、この第7番の交響曲は5楽章構成という変則スタイルなのですが、ハイドン研究者であるランドンは第2楽章と第3楽章を連続した一つの楽章と見なす説を提起しています。

Hob.I:7 Symphony No.7 in C major "Le Midi"

- 第1楽章:Adagio - Allegro

コンチェルト・グロッソにおける「コンチェルティーノ」と「トゥッティ」の繰り返しを思わせる音楽です。 - 第2楽章:Recitativo. Adagio - Allegro - Adagio

オペラの伴奏つきのレチタティーボを思わせる音楽です。どこか悲劇的な雰囲気が漂います。 - 第3楽章:Adagio - Allegro - Adagio

二本のフルートの独奏によって音楽は一転して明るいものに変わります。

しかし、聞き所はそれに続くチェロとヴァイオリンによる二重奏であり、そこへヴァイオリンとチェロによるカデンツァを用意してエステハージの宮廷楽団を代表する二人の奏者(ヴァイオリン奏者のルイージ・トマーニとチェロ奏者のアントン・クラフト)にその腕間を披露する場を与えています。( - 第4楽章:Minuet - Trio

バロック風のメヌエットなのですが、ここではホルンとファゴット、さらにはコントラバスにまで独奏場面を用意しています。 - 第5楽章:Finale. Allegro

まるでフルート・コンチェルトかと思わせるような始まりなのですが、最後はオーケストラの全ての楽器に独奏の場面を用意して曲を閉じます。

新しい副楽長ハイドンの素晴らしい気配りです!!

ミュージカルの世界で人気を博してきたゴバーマンには明るく軽やかに振る舞うというスタイルが身にしみついていたのかもしれません

世間ではこれを、「現在のピリオド楽器演奏の原型ともいうべき、スリムで新鮮な演奏を繰り広げて」いると評しているのですが、それは少し違うような気がします。おそらく、ピリオド楽器による演奏というスタイルがクラシック音楽の演奏史における一つの到達点だと信じている人にしてみれば、それは「褒め言葉」のつもりなのでしょう。

しかしながら、クラシック音楽の演奏史というのはそんなところを目指して「進化」していったわけではないのですから、少しでも「似た」ところがあれば、それを「現在のピリオド楽器演奏の原型」だと主張するのは我田引水が過ぎます。

このゴバーマンの演奏は、疑いもなくモダン楽器を前提とした解釈に基づく演奏です。

それは、例えば、ハイドンの初期の有名作である6番から8番の「朝」「昼」「夕」というタイトルの3部作あたりを聞くだけですぐに了解できるはずです。

あの交響曲はハイドンがエステルハージの宮廷に仕えて、はじめて侯からの依頼で作曲した3部作でした。

ハイドンはそこで、宮廷楽団の各奏者の腕前を披露するために、それぞれの楽器に独奏場面を用意しています。

ゴバーマンはその独奏場面において管楽器の美しさを存分に振りまいているのです。

この録音のオーケストラは「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」となっているのですが、これは疑いもなくウィーンフィルのメンバーも含んだ歌劇場のオケでしょう。

シェルヘンの場合は「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」といっても怪しい部分も多くて、実際そのかなりの部分はフォルクスオーパーのオケであったことはよく知られているのですが、ここでは疑いもなくシュタッツオーパーのオケです。そして、この素晴らしい響きを聞く限りでは、ほとんどウィーンフィルのメンバーとニアイコールではないかと思われます。

こんなにもモダン楽器としての艶やかな美しさをふりまく演奏を「ピリオド楽器演奏の原型」などといわれるのは、到底納得行くものではありません。

おそらく、こういう演奏スタイルの背景には、彼が長年率いていた「ニューヨーク・シンフォニエッタ」というオーケストラが小ぶりな編成だったこと起因しているのかも知れません。

そして、それはミュージカル演奏のオケにおいても同様でしょう。

さらに言えば、長年ミュージカルという世界で人気を博してきたことが、音楽というものは重くてむっつりと演奏するのではなくて、明るく軽やかに振る舞うというスタイルが身にしみついていたのかもしれません。

ただし、それが「ポール・モーリア」とか「レイモン・ルフェーブル」のようなイージー・リスニング風の音楽にはならなかったのは、その根っこがクラシック音楽の世界に深く食い込んでいたからでしょう。

聞くところによると、「ポール・モーリア」とか「レイモン・ルフェーブル」のようなオケは、コンサートツアーなどが行われるたびに人を集めて編成されるようなので、そもそも「固有のオケの響き」などと言うものは存在しないとのことです。

そう考えれば、ゴバーマンが長年過ごしたブロードウェイの方がまだ音楽的だったのかも知れません。

そして、そんなゴバーマンが再びクラシック音楽の世界に帰ってきて最初に取り組んだのがハイドンの初期シンフォニーやヴィヴァルディの音楽だったというのは実に賢い選択肢だったと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)