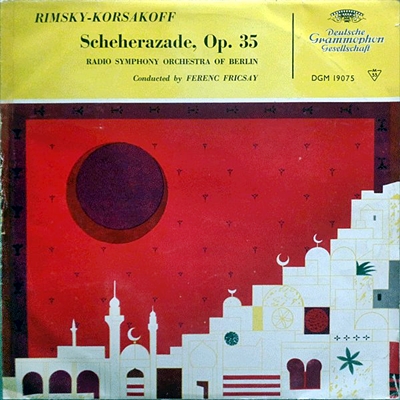

Home|フリッチャイ(Ferenc Fricsay)|R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フェレンツ・フリッチャイ指揮 (Vn)Rudolf Schultz ベルリン放送交響楽団 1956年9月13日~17日録音

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [1.The Sea and Sinbad's Ship]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [2.The Legend of the Kalendar Prince]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [3.The Young Prince and The Young Princess ]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [4.Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks against a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman]

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

- 第1楽章 「海とシンドバットの冒険」

- 第2楽章 「カランダール王子の物語」

- 第3楽章 「若き王子と王女」

- 第4楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

オリエンタル情緒に溢れたこの作品をより濃厚な色合いで染め上げようとしている

この録音に関しては2つのことに驚かされます。一つは、驚くほど録音のクオリティが高いことです。ただし、これには但し書きが幾つか尽きます。何しろ、1956年の録音であるにもかかわらずモノラル録音だからです。

ただし、これがモノラル録音であることにすぐに気がつく人はそれほど多くはないでしょう。ヴァイオリン独奏の艶やかな響き、管楽器のふくよかな響き、そしてそれらの楽器が見事に分離をしてサウンドステージを形成しているように聞こえるからです。

しかし、しばらく聞いていくうちにそれらの楽器が拗ねて中央付近に定位していることに気づいてきて、「これってもしかしたらモノラル録音?」って気がつくという次第です。

つまりは、録音のクオリティが高いというのは、モノラル録音としての完成形を示している事への評価なのです。

そして、さらに付け加えれば、オーディオ的にはあまり評価をされることのないドイツ・グラモフォンがこのレベルを実現していた事への驚きを込めた評価でもあります。

一般的に優秀録音と言えば「Decca」「RCA」「Mercury」が御三家で、これに「Columbia」や「EMI」の限られた時期の仕事が評価されてきました。それに対して、大陸のレーベルはどれも冴えないというのが通り相場だったからです。

しかしながら、モノラル録音の完成期に「ドイツ・グラモフォン」がこれだけの仕事をしていたとなれば、そう言う通り相場は一度は忘れて、もう少し視野を広くとった方がいいようです。

二つめの驚きは、病に倒れる前のフリッチャイが、既にその演奏スタイルを変え始めていたことがこの録音からははっきりとうかがい知ることが出来たことでした。

フリッチャイの若い頃と言えば弾むようなリズム感に裏打ちされた、精緻でありながらも強い推進力に満ちた音楽が持ち味でした。それを「即物主義」という言葉でまとめてしまうには躊躇いを感じるのですが、それでもトスカニーニ以降の大きな流れの中にあるスタイルであったことは間違いありません。

そして、白血病によって死線をさまようことで、音楽を精緻に構築することには変わりはないものの、エモーショナルなものを迸らせることに躊躇いがなくなっていきました。

しかし、そう言うスタイルの変化は病に倒れる前に録音されたこの「シェエラザード」からははっきりと感じ取れるのです。

確かに、独奏ヴァイオリンのこの上もなく艶やかで魅力的な響きはフリッチャイと言うよりは、ルドルフ・シュルツ(Rudolf Schultz)の手柄であることは事実です。しかしながら、シュルツはソリストではなくてオケのコンサート・マスターですから、そこには指揮者であるフリッチャイの意向が反映していることは疑いようがありません。

その事は、フリッチャイが音楽全体にわたって意外なほどに細かい表情付けを行っていることからも明らかです。彼は、オリエンタル情緒に溢れたこの作品をより濃厚な色合いで染め上げようとしているのです。

それは、彼の持ち味である強い推進力を殺ぐことにつながるのですが、それを犠牲にしてでもよりエモーショナルなものを前面に押し出しているのです。

そう言う意味では、晩年における演奏スタイルの変化を病にのみ帰するのは一面的にすぎることをこの録音は示しています。

ドイツのミニ・トスカニーニと言われたカラヤンもまたそこから脱却するために模索を続けていましたが、事情はフリッチャイも同じだったのかも知れません。

逆から見れば、それだけアメリカ発のトスカニーニ一派の影響力は絶大だったと言うことです。

そして、戦争の混乱から立ち直ってある程度の余裕が出来てくる中で、もう一度ヨーロッパでの伝統というものを考え始めた時期だったといえるのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-08-07:セル好き

- 繊細でキラキラしたモントゥー盤や、響きか濃厚で汗ばむ感じのメータ盤などを愛聴してきましたが、この演奏は肌合いレベルの細かいニュアンスまで感じられ、繰り返し聴いても随所に発見がありそうで、オケとの緊密な関係性が感じられます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)