Home|更新履歴(リスニングルーム)

バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面...

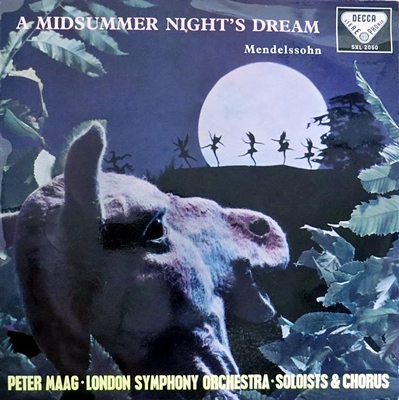

ペーター・マークという指揮者は「マエストロ」だったのでしょうか。 いや、今となってはもうその名前をすら知らない人も多いかも知れませんから、普通に考えれば「マエストロ」などと言う尊称が相応しいはずはありません。 自称「マエストロ」は放...

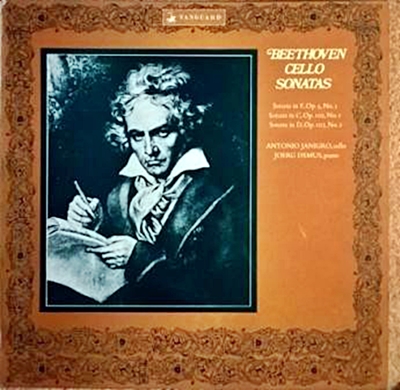

ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

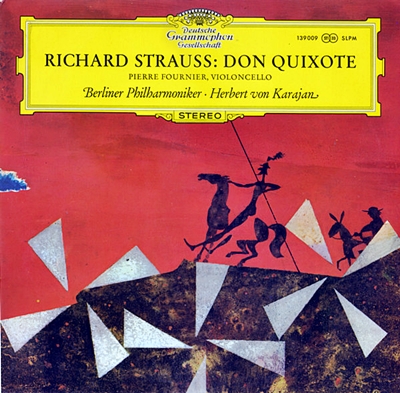

カラヤンはこの作品を非常に好んでいたようです。 スタジオ録音としては、このフルニエを相手にした65年盤を皮切りに、ロストロポーヴィッチとの76年盤、そしてブラジル出身のチェリスト、アントニオ・メネセスとの83年盤の3種類の録音を残していま...

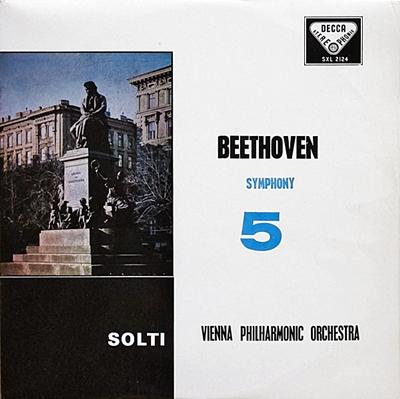

私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言え...

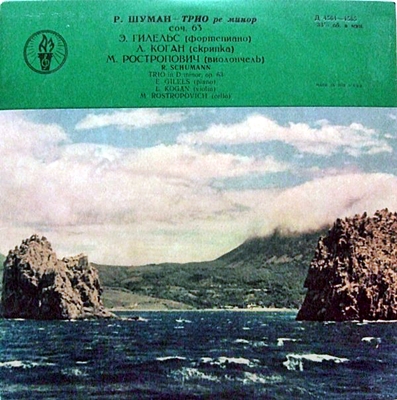

何ともはや、凄まじい顔ぶれです。 ピアノがギレリス、ヴァイオリンがコーガン、そしてチェロがロストポーヴィッチというのですから、この顔ぶれでコンサート会場に姿を現した日にはよい子の皆さんならば卒倒しちゃうじゃないでしょうか。そして、その「卒...

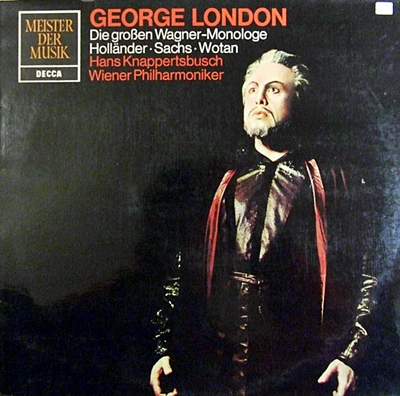

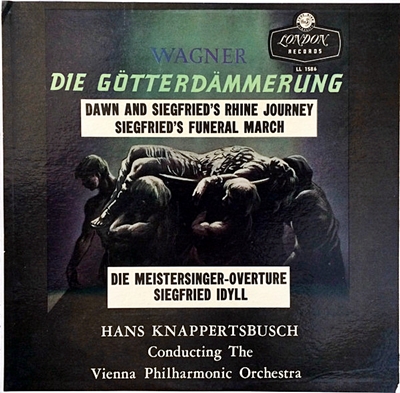

クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。 その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。 ...

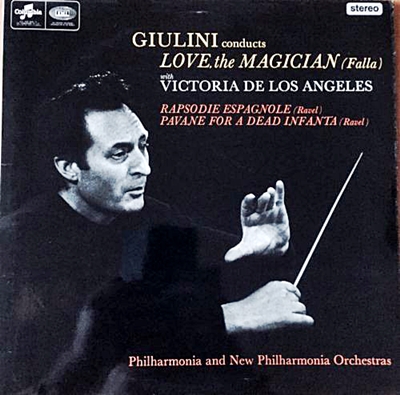

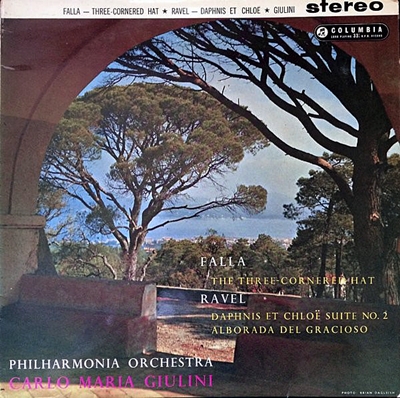

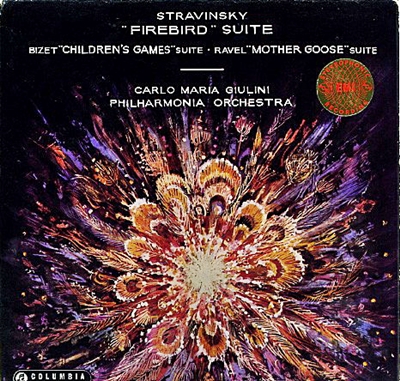

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

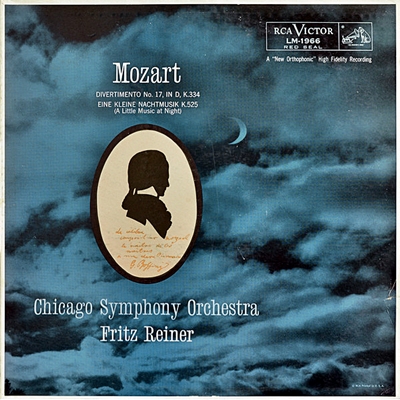

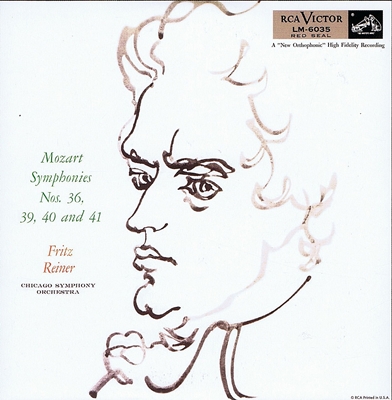

1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

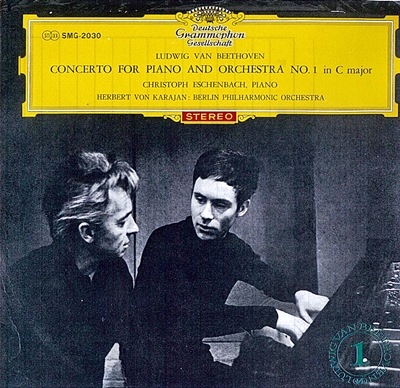

これは不思議な録音です。 何故ならば、初発のレコードのジャケットを見てみると右下に大きく「1」と記されているからです。これは、上の方に大きく「Concerto for Piano and Orchestra No.1 in C major...

私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言え...

フリッチャイは早死にはしたのですがそれなりの数の録音は残しました。しかし、ラフマニノフに関してはどうやらこれ一枚だけのようです。 そのあたりは同郷の指揮者、ジョージ・セルと全く同じです。 この、結果としてのラフマニノフに対する冷淡さ...

1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

クナッパーツブッシュと言うのは本当に不思議な、その意味では希有の指揮者だったとと言うことを、こういう録音を聞いていると改めて思い知らされます。 この「神々の黄昏」からの2曲、「夜明けとジークフリートのラインへの旅」 と「ジークフリート...

私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言えば...

バレエ指揮者というのはコンサート指揮者と較べると一段落ちるように見られる傾向があります。しかし、例えばフィストラーリの手になるバレエ音楽などを聞いていると、いわゆるコンサート指揮者がつくり出す「立派なバレエ音楽」とは異なる魅力があることに気...

セルにとってラフマニノフというのは非常に珍しいプログラムだと思われます。 私の知る限りでは、おそらくこれ一枚だけです。 だいたいこういう場合というのはレーベル側からの断りきれない依頼という場合が多くて、演奏者サイドからしてみれば気が乗らな...

シューマンのピアノ作品はどうにも苦手なので敬遠していました。 フィッシャーの録音に関してもモーツァルトやベートーベンはさっさと聞いてはいたのですが、シューマンだけは長く放置されていました。 しかし、それでは古典派だけでこのピアニストを判...

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、それと...

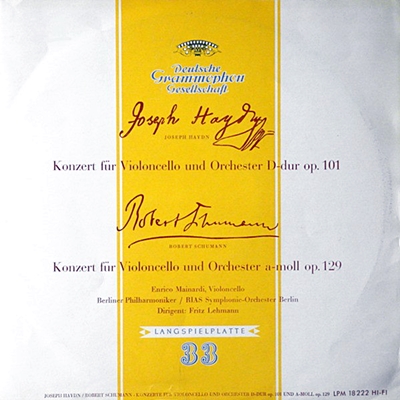

聞くところによると、チェリストにとってはこの作品はけっこうウンザリさせられる作品だそうです。 ただし、それはこのハイドンのコンチェルトがウンザリするような音楽だというのではなくて、オーディションという緊張を強いられる場面で何度も演奏させら...

バレエ指揮者というのはコンサート指揮者と較べると一段落ちるように見られる傾向があります。しかし、例えばフィストラーリの手になるバレエ音楽などを聞いていると、いわゆるコンサート指揮者がつくり出す「立派なバレエ音楽」とは異なる魅力があることに気...

「ジュディス・ラスキン」は今ではセルとのコンビで録音したこのモテットとマーラーの交響曲第4番くらいでしか人々の記憶には残っていないでしょう。 悪い歌手ではないのですが、ドラマティックに歌い上げて聞く人の心を揺さぶるというタイプでもなければ、...

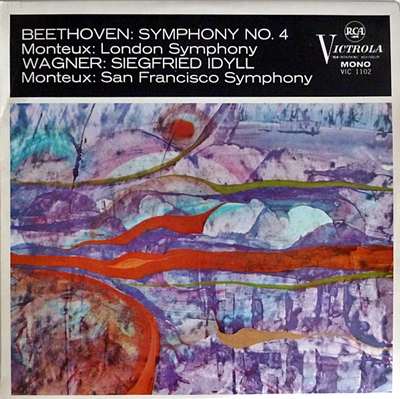

これは1960年に、久しぶりにモントゥーがサンフランシスコ響を指揮して録音したものです。 録音クレジットを調べてみれば、前日(1960年1月23日)にシュトラウスの「死と変容」を録音して、その翌日(1960年1月24日)にこの「ジークフリ...

「ボレロ」という音楽は、基本的にはどこまで行っても「際物」です。そして、その事はラヴェル自身も認めていたようです。 後に指揮者として名をなしたポール・パレーがこんな思い出を語っています。 演奏会の終了後にカフェでアイスクリームばかり...

モーツァルトのピアノコンチェルトと言えばセルとカサドシュのコンビによる録音が一つのスタンダードでした。このコンビによる録音でモーツァルトと出会い、以来40年近くにわたって聞き続けてきました。 今さらいうまでもないことですが、とても立派なモ...

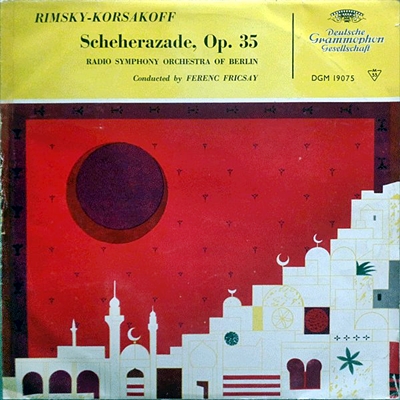

この録音に関しては2つのことに驚かされます。 一つは、驚くほど録音のクオリティが高いことです。ただし、これには但し書きが幾つか尽きます。何しろ、1956年の録音であるにもかかわらずモノラル録音だからです。 ただし、これがモノラル録音である...

シューマンのピアノ作品はどうにも苦手なので敬遠していました。 フィッシャーの録音に関してもモーツァルトやベートーベンはさっさと聞いてはいたのですが、シューマンだけは長く放置されていました。 しかし、それでは古典派だけでこのピアニストを判...

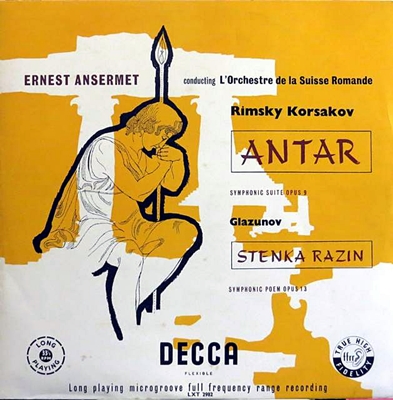

残された記録によると、「Decca」が始めてステレオ録音を行ったのが、エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団によるリムスキー・コルサコフの交響組曲(交響曲第2番)「アンタール」でした。 録音会場は言うまでもなく、ジュネーブの...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2018-08-25]・・・チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲 Op.71a

アナトゥール・フィストラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1962年1月録音バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面...

[2018-08-24]・・・メンデルスゾーン:「夏の夜の夢」 作品21&61 より(抜粋)

ペーター・マーク指揮 ロンドン交響楽団 (S)ジェニファー・ヴィヴィアン 、マリオン・ロウ コヴェント・ガーデン・ロイヤル・オペラ・ハウス女声合唱団 1957年2月録音ペーター・マークという指揮者は「マエストロ」だったのでしょうか。 いや、今となってはもうその名前をすら知らない人も多いかも知れませんから、普通に考えれば「マエストロ」などと言う尊称が相応しいはずはありません。 自称「マエストロ」は放...

[2018-08-23]・・・ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

[2018-08-22]・・・リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (Cell)ピエール・フルニエ (Viola)ジュスト・カッポーネ 1965年12月録音カラヤンはこの作品を非常に好んでいたようです。 スタジオ録音としては、このフルニエを相手にした65年盤を皮切りに、ロストロポーヴィッチとの76年盤、そしてブラジル出身のチェリスト、アントニオ・メネセスとの83年盤の3種類の録音を残していま...

[2018-08-21]・・・ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年10月録音私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言え...

[2018-08-20]・・・シューマンピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 作品63

(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1958年録音何ともはや、凄まじい顔ぶれです。 ピアノがギレリス、ヴァイオリンがコーガン、そしてチェロがロストポーヴィッチというのですから、この顔ぶれでコンサート会場に姿を現した日にはよい子の皆さんならば卒倒しちゃうじゃないでしょうか。そして、その「卒...

[2018-08-19]・・・ワーグナー:「ワルキューレ」より「ヴォータンの別れと魔の炎の音楽」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 (Br)ジョージ・ロンドン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年6月9日~11日録音クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。 その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。 ...

[2018-08-18]・・・ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1966年5月17日-18日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

[2018-08-17]・・・モーツァルト:ディヴェルティメント 第17番 ニ長調 K.334 「ロビニッヒ・ディヴェルティメント」

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団 1955年4月23日&26日録音1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

[2018-08-16]・・・ベートーベン:チェロソナタ第1番 ヘ長調 Op.5-1

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

[2018-08-15]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15

(P)クリストフ・エッシェンバッハ:ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年11月30日~12月1日録音これは不思議な録音です。 何故ならば、初発のレコードのジャケットを見てみると右下に大きく「1」と記されているからです。これは、上の方に大きく「Concerto for Piano and Orchestra No.1 in C major...

[2018-08-14]・・・ベートーベン:交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年5月録音私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言え...

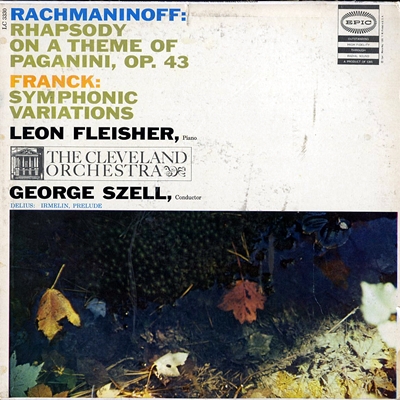

[2018-08-13]・・・ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

フェレンツ・フリッチャイ指揮 (P)マルグリット・ウェーバー ベルリン放送交響楽団 1960年6月3日~6日録音フリッチャイは早死にはしたのですがそれなりの数の録音は残しました。しかし、ラフマニノフに関してはどうやらこれ一枚だけのようです。 そのあたりは同郷の指揮者、ジョージ・セルと全く同じです。 この、結果としてのラフマニノフに対する冷淡さ...

[2018-08-12]・・・モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調「リンツ」 K.425

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団 1954年4月26日録音1956年という年はクラシック音楽界にとっては一つの画期となった年でした。 何故ならば、その年はモーツァルトの生誕200年にあたる年であり、そこに向けて実にたくさんのモーツァルト録音が計画され、そしてリリースされたからでした。 今で...

[2018-08-11]・・・ラヴェル:道化師の朝の歌(管弦楽版)

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1959年6月4日&8日-10日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

[2018-08-10]・・・ワーグナー:「神々の黄昏」より「夜明けとジークフリートのラインへの旅」&「ジークフリートの葬送行進曲」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年6月3日~6日録音クナッパーツブッシュと言うのは本当に不思議な、その意味では希有の指揮者だったとと言うことを、こういう録音を聞いていると改めて思い知らされます。 この「神々の黄昏」からの2曲、「夜明けとジークフリートのラインへの旅」 と「ジークフリート...

[2018-08-09]・・・ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年9月録音私の中ではショルティと言えばつい最近なくなったような感覚があるのですが、確認してみれば20世紀の終わりには既に亡くなっているのであって、没後から既に20年以上の歳月が過ぎ去っているのです。 これは何とも言えず不思議な感覚であって、そう言えば...

[2018-08-08]・・・ドリーブ:バレエ組曲「シルヴィア」

ピエール・モントゥー指揮 ボストン交響楽団 1953年12月30日~31日録音バレエ指揮者というのはコンサート指揮者と較べると一段落ちるように見られる傾向があります。しかし、例えばフィストラーリの手になるバレエ音楽などを聞いていると、いわゆるコンサート指揮者がつくり出す「立派なバレエ音楽」とは異なる魅力があることに気...

[2018-08-07]・・・ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

(P)レオン・フライシャー:ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1956年10月26日録音セルにとってラフマニノフというのは非常に珍しいプログラムだと思われます。 私の知る限りでは、おそらくこれ一枚だけです。 だいたいこういう場合というのはレーベル側からの断りきれない依頼という場合が多くて、演奏者サイドからしてみれば気が乗らな...

[2018-08-06]・・・シューマン:クライスレリアーナ ピアノのための幻想曲集 作品 16

(P)アニー・フィッシャー 1964年12月14日~17日録音シューマンのピアノ作品はどうにも苦手なので敬遠していました。 フィッシャーの録音に関してもモーツァルトやベートーベンはさっさと聞いてはいたのですが、シューマンだけは長く放置されていました。 しかし、それでは古典派だけでこのピアニストを判...

[2018-08-05]・・・ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1956年10月9日-10日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、それと...

[2018-08-04]・・・ハイドン:チェロ協奏曲第2番 ニ長調 Hob.VIIb:2

(Cello)エンリコ・マイナルディ:フリッツ・レーマン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年9月&1952年6月録音聞くところによると、チェリストにとってはこの作品はけっこうウンザリさせられる作品だそうです。 ただし、それはこのハイドンのコンチェルトがウンザリするような音楽だというのではなくて、オーディションという緊張を強いられる場面で何度も演奏させら...

[2018-08-03]・・・ドリーブ:バレエ組曲「コッペリア」&コッペリア 「前奏曲とマズルカ」

ピエール・モントゥー指揮 ボストン交響楽団 1953年12月2日&4日録音バレエ指揮者というのはコンサート指揮者と較べると一段落ちるように見られる傾向があります。しかし、例えばフィストラーリの手になるバレエ音楽などを聞いていると、いわゆるコンサート指揮者がつくり出す「立派なバレエ音楽」とは異なる魅力があることに気...

[2018-08-02]・・・モーツァルト:モテット「エクスルターテ・ユビラーテ」 K.165 (158a)

ジョージ・セル指揮 (S)ジュディス・ラスキン クリーヴランド管弦楽団 1964年5月11日録音「ジュディス・ラスキン」は今ではセルとのコンビで録音したこのモテットとマーラーの交響曲第4番くらいでしか人々の記憶には残っていないでしょう。 悪い歌手ではないのですが、ドラマティックに歌い上げて聞く人の心を揺さぶるというタイプでもなければ、...

[2018-08-01]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1960年1月24日録音これは1960年に、久しぶりにモントゥーがサンフランシスコ響を指揮して録音したものです。 録音クレジットを調べてみれば、前日(1960年1月23日)にシュトラウスの「死と変容」を録音して、その翌日(1960年1月24日)にこの「ジークフリ...

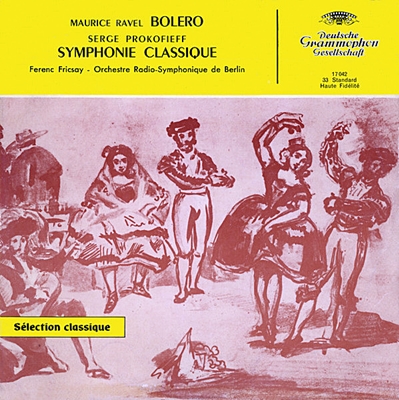

[2018-07-31]・・・ラヴェル:ボレロ

フェレンツ・フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1953年4月16日&1955年4月18日録音「ボレロ」という音楽は、基本的にはどこまで行っても「際物」です。そして、その事はラヴェル自身も認めていたようです。 後に指揮者として名をなしたポール・パレーがこんな思い出を語っています。 演奏会の終了後にカフェでアイスクリームばかり...

[2018-07-30]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

(ピアノと指揮)ゲザ・アンダ:ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1966年4月録音モーツァルトのピアノコンチェルトと言えばセルとカサドシュのコンビによる録音が一つのスタンダードでした。このコンビによる録音でモーツァルトと出会い、以来40年近くにわたって聞き続けてきました。 今さらいうまでもないことですが、とても立派なモ...

[2018-07-29]・・・R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フェレンツ・フリッチャイ指揮 (Vn)Rudolf Schultz ベルリン放送交響楽団 1956年9月13日~17日録音この録音に関しては2つのことに驚かされます。 一つは、驚くほど録音のクオリティが高いことです。ただし、これには但し書きが幾つか尽きます。何しろ、1956年の録音であるにもかかわらずモノラル録音だからです。 ただし、これがモノラル録音である...

[2018-07-28]・・・シューマン:子供の情景 作品15

(P)アニー・フィッシャー 1964年12月14日~17日録音シューマンのピアノ作品はどうにも苦手なので敬遠していました。 フィッシャーの録音に関してもモーツァルトやベートーベンはさっさと聞いてはいたのですが、シューマンだけは長く放置されていました。 しかし、それでは古典派だけでこのピアニストを判...

[2018-07-27]・・・リムスキー・コルサコフ:交響組曲(交響曲第2番) 「アンタール」 作品9

エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団 1954年6月録音残された記録によると、「Decca」が始めてステレオ録音を行ったのが、エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団によるリムスキー・コルサコフの交響組曲(交響曲第2番)「アンタール」でした。 録音会場は言うまでもなく、ジュネーブの...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)