Home|更新履歴(リスニングルーム)

前回はクレンペラーのブルックナーを紹介して、そのついでに日本語圏におけるブルックナー受容のあり方について少しばかり皮肉ってみました。しかし、そうは書いてみたものの、私だってクレンペラーのブルックナーは「どこか違うだろうな」くらいの自制心は持...

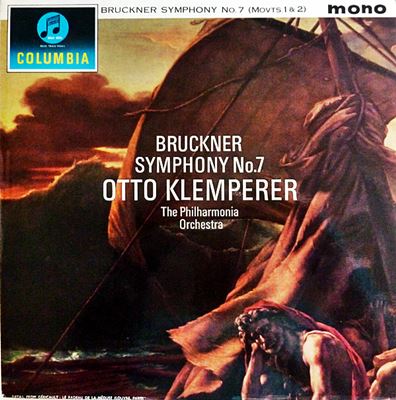

私は基本的には悪口はあまり書かないようにしていますが、今回は少しばかり辛口路線で行きたいと思います。(^^; ブルックナーの交響曲を取り上げて「これはいいですよ」とコメントをつけると、必ずと言っていいほど「お前はクラシック音楽の何たる...

聞けば聞くほどに、ロジンスキーというのはただ者ではないと思わされます。特に、ロシア・東欧系の音楽に関しては独特な感性があるようで、他ではちょっと聞けないような音楽を聴かせてくれます。 それは、ヨーロッパから比べれば随分と音楽風土の異なった...

プッチーニのアリア集などと言うものはそれこそ掃いて捨てるほど、言葉をかえれば「星の屑」ほどこの世に存在します。もちろん、屑ではないアリア集もたくさん存在するのですが、そんな数多あるアリア集の全てはこの録音の前にひれ伏します。 カラスの声は...

聞けば聞くほどに、ロジンスキーというのはただ者ではないと思わされます。特に、ロシア・東欧系の音楽に関しては独特な感性があるようで、他ではちょっと聞けないような音楽を聴かせてくれます。 それは、ヨーロッパから比べれば随分と音楽風土の異なった...

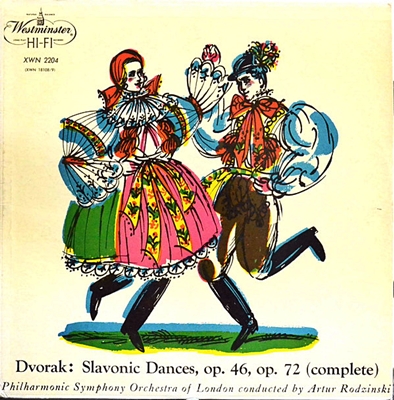

いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

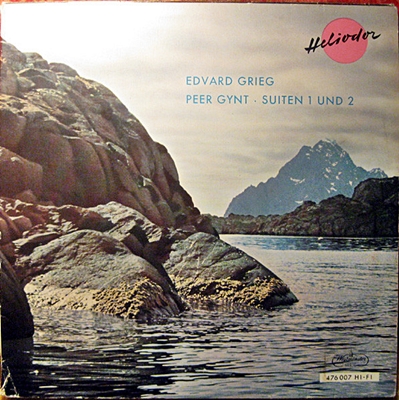

いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

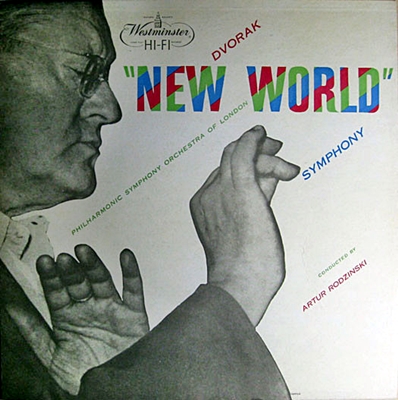

ロジンスキーと言っても今ではピンと来る人は少ないでしょう。 もしかしたら、トスカニーニのアシスタントとしてNBC交響楽団のトレーニングに尽力したという文脈で名前を聞いたことがあるかもしれません。 もしくは、歴史的録音に興味のある人は、レ...

ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

ブレンデルの若き時代の録音についてはブラームスの「ハンガリー舞曲集」とムソルグスキーの「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)を既に紹介してあります。そして、円熟期のブレンデルと若き時代のブレンデルが全く別の相貌を持っている事への驚きを述...

ブレンデルの若き時代の録音についてはブラームスの「ハンガリー舞曲集」とムソルグスキーの「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)を既に紹介してあります。そして、円熟期のブレンデルと若き時代のブレンデルが全く別の相貌を持っている事への驚きを述...

ブレンデルと言えばついてまわる評価は「中庸」です。そこに「知的」という言葉もついてまわって、この二つを合体すると「正統的な解釈」と言うことになります。つまりは、評論という世界における便利極まる公式の一つである「中庸+知性=正統」という数式に...

チャイコフスキーの作品の中でもこれは初期作品に属するものです。ですから、人生だとか運命なんぞという「重い」ものは背負い込まないで、言ってみれば劇伴音楽みたいな分かりやすさを前面に押し出した作品になっています。 そして、こういう作品になると...

こちらの方は、ほぼ同じ時期に録音した交響曲と比べるとそれほどテンポは遅くないです。とは言っても、同時代のセルやカラヤンと比べるとゆったりとしたテンポで歌い上げています。 しかし、その遅めのテンポのおかげで、ブラームスがこの変奏曲の変奏の一...

正直に告白しましょう。 この録音を聞いて私は腰が砕けそうになってしまいました。 ジュリーニのブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのがウィーンフィルによる全集(1989年?91年録音)です。 ジュリーニの最晩年と言えばチェリビダッ...

これもまた数あるウィーンフィルとのデッカ録音の一つです。 カラヤンは、私が知る限りではこのバレーの組曲を4回録音しています。 フィルハーモニア管弦楽団 1952年7月30、31日、12月1日 ウィーン・フィルハーモニー管弦...

クレンペラーとワルターはともにマーラーの弟子筋にあたるのですが、師の作品を取り上げるときのコンセプトは随分と異なります。 ワルターの基本は理解されがたい師の作品をできる限り多くの人に理解してもらうために、作品の本質を損なわない範囲で「分か...

シェルヘンという人は不思議な人です。 彼が晩年に残したマラ5のライブ録音はとんでもない「改訂版」でした。たとえば、1965年のフランス国立放送管弦楽団とのライブ録音では第3楽章がわずか6分足らずで終了しているという凄まじさです。もちろん、...

この録音を聞いて、2つの面で「今まで誤解していた俺が悪かった。すまん、すまん」と呟いてしまいました。 まず、一つめの「すまん」なのですが、それは少し前に書き込んだ、 「マーラーがあちこちにイジイジと書き込んだ細かい指示などはほとんど...

何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

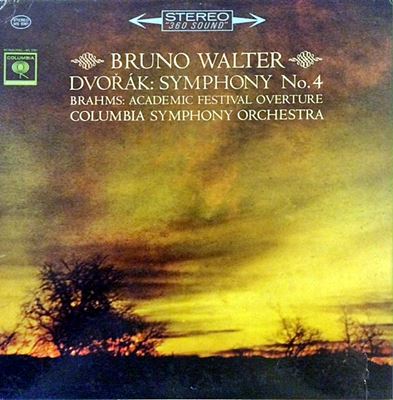

ワルターにとってドヴォルザークの交響曲というのはどう考えてもメインのプログラムではありませんでした。 調べてみると、録音はわずか数点しか残っていません。 交響曲第8番 ニューヨークフィル 1947年11月28日録音 ニューヨーク...

ワルターにとってドヴォルザークの交響曲というのはどう考えてもメインのプログラムではありませんでした。 調べてみると、録音はわずか数点しか残っていません。 交響曲第8番 ニューヨークフィル 1947年11月28日録音 ニューヨーク...

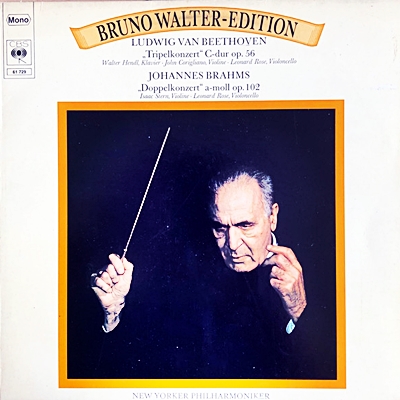

この作品は演奏のために3人のソリストをそろえなければいけないので、実際のコンサートで取り上げられることは滅多にありません。よほど、何かの事情でもない限り実際の演奏会で耳にする機会はほとんどない作品です。(私の身近では、2011年の大フィルの...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2013-08-22]・・・ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1958年録音前回はクレンペラーのブルックナーを紹介して、そのついでに日本語圏におけるブルックナー受容のあり方について少しばかり皮肉ってみました。しかし、そうは書いてみたものの、私だってクレンペラーのブルックナーは「どこか違うだろうな」くらいの自制心は持...

[2013-08-21]・・・ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年11月1~5日録音私は基本的には悪口はあまり書かないようにしていますが、今回は少しばかり辛口路線で行きたいと思います。(^^; ブルックナーの交響曲を取り上げて「これはいいですよ」とコメントをつけると、必ずと言っていいほど「お前はクラシック音楽の何たる...

[2013-08-17]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年10月3&4日録音聞けば聞くほどに、ロジンスキーというのはただ者ではないと思わされます。特に、ロシア・東欧系の音楽に関しては独特な感性があるようで、他ではちょっと聞けないような音楽を聴かせてくれます。 それは、ヨーロッパから比べれば随分と音楽風土の異なった...

[2013-08-17]・・・プッチーニ:アリア集

S:マリア・カラス セラフィム指揮 フィルハーモニア管弦楽団プッチーニのアリア集などと言うものはそれこそ掃いて捨てるほど、言葉をかえれば「星の屑」ほどこの世に存在します。もちろん、屑ではないアリア集もたくさん存在するのですが、そんな数多あるアリア集の全てはこの録音の前にひれ伏します。 カラスの声は...

[2013-08-16]・・・チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年9月2&3日録音聞けば聞くほどに、ロジンスキーというのはただ者ではないと思わされます。特に、ロシア・東欧系の音楽に関しては独特な感性があるようで、他ではちょっと聞けないような音楽を聴かせてくれます。 それは、ヨーロッパから比べれば随分と音楽風土の異なった...

[2013-08-15]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第1集 作品46

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月8日~5月27録音いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

[2013-08-15]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第2集 作品72

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月8日~5月27録音いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

[2013-08-14]・・・グリーグ:ペール・ギュント 第2組曲 作品55

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月29&30日録音いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

[2013-08-13]・・・グリーグ:ペール・ギュント 第1組曲 作品46

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月29&30日録音いったいどこで、はたまた何がきっかけでロジンスキーに「爆演型指揮者」というラベルがついてしまったのでしょうか? 先に紹介したドヴォルザークの「新世界より」などは、直線的で攻撃的と言えるような部分があるにせよ、演奏の基本は「精緻」さへの...

[2013-08-11]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年10月5,7,8&9日録音ロジンスキーと言っても今ではピンと来る人は少ないでしょう。 もしかしたら、トスカニーニのアシスタントとしてNBC交響楽団のトレーニングに尽力したという文脈で名前を聞いたことがあるかもしれません。 もしくは、歴史的録音に興味のある人は、レ...

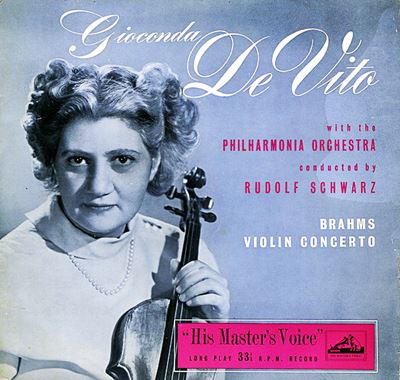

[2013-08-08]・・・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

Vn:ジョコンダ・デ・ヴィート ルドルフ・シュワルツ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年録音ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

[2013-08-06]・・・ブラームス:ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調 作品100

Vn:ジョコンダ・デ・ヴィート P:ティート・アプレア 1956年3月29日録音ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

[2013-08-05]・・・ブラームス:ヴァイオリンソナタ第3番 ニ短調 作品108

Vn:ジョコンダ・デ・ヴィート P:エトヴィン・フィッシャー 1954年10月4~7日録音ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

[2013-08-04]・・・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調 作品78 「雨の歌」

Vn:ジョコンダ・デ・ヴィート P:エトヴィン・フィッシャー 1954年5月11&12日録音ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。 当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、...

[2013-07-24]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第2集 作品72

(P)ブレンデル & Walter Klien 1959年録音ブレンデルの若き時代の録音についてはブラームスの「ハンガリー舞曲集」とムソルグスキーの「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)を既に紹介してあります。そして、円熟期のブレンデルと若き時代のブレンデルが全く別の相貌を持っている事への驚きを述...

[2013-07-23]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第1集 作品46

(P)ブレンデル & Walter Klien 1959年録音ブレンデルの若き時代の録音についてはブラームスの「ハンガリー舞曲集」とムソルグスキーの「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)を既に紹介してあります。そして、円熟期のブレンデルと若き時代のブレンデルが全く別の相貌を持っている事への驚きを述...

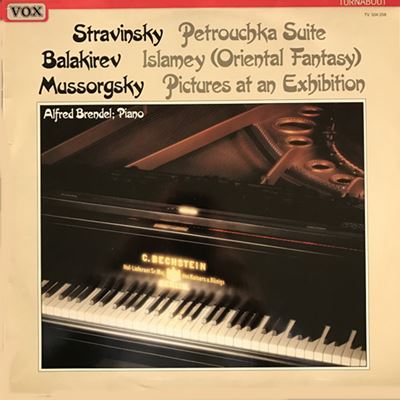

[2013-07-22]・・・ムソソルグスキー:組曲「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)

(P)ブレンデル1955年録音ブレンデルと言えばついてまわる評価は「中庸」です。そこに「知的」という言葉もついてまわって、この二つを合体すると「正統的な解釈」と言うことになります。つまりは、評論という世界における便利極まる公式の一つである「中庸+知性=正統」という数式に...

[2013-07-14]・・・チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

カラヤン指揮 ウィーンフィル 1960年1月7~9日録音チャイコフスキーの作品の中でもこれは初期作品に属するものです。ですから、人生だとか運命なんぞという「重い」ものは背負い込まないで、言ってみれば劇伴音楽みたいな分かりやすさを前面に押し出した作品になっています。 そして、こういう作品になると...

[2013-07-13]・・・ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 op.56a

ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1961年1月25日&27日録音こちらの方は、ほぼ同じ時期に録音した交響曲と比べるとそれほどテンポは遅くないです。とは言っても、同時代のセルやカラヤンと比べるとゆったりとしたテンポで歌い上げています。 しかし、その遅めのテンポのおかげで、ブラームスがこの変奏曲の変奏の一...

[2013-07-10]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1961年1月16日&17日録音正直に告白しましょう。 この録音を聞いて私は腰が砕けそうになってしまいました。 ジュリーニのブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのがウィーンフィルによる全集(1989年?91年録音)です。 ジュリーニの最晩年と言えばチェリビダッ...

[2013-07-07]・・・チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲 Op.71a

カラヤン指揮 ウィーンフィル 1961年9月5日~22日録音これもまた数あるウィーンフィルとのデッカ録音の一つです。 カラヤンは、私が知る限りではこのバレーの組曲を4回録音しています。 フィルハーモニア管弦楽団 1952年7月30、31日、12月1日 ウィーン・フィルハーモニー管弦...

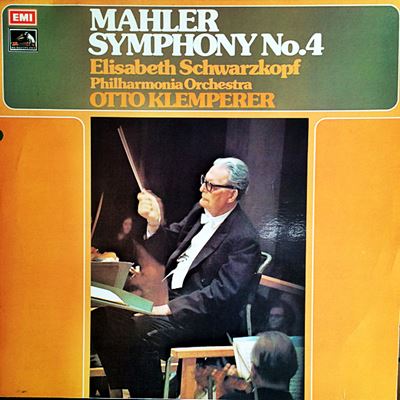

[2013-07-04]・・・マーラー:交響曲第4番 ト長調

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (S)エリーザベト・シュヴァルツコップ 1961年4月録音クレンペラーとワルターはともにマーラーの弟子筋にあたるのですが、師の作品を取り上げるときのコンセプトは随分と異なります。 ワルターの基本は理解されがたい師の作品をできる限り多くの人に理解してもらうために、作品の本質を損なわない範囲で「分か...

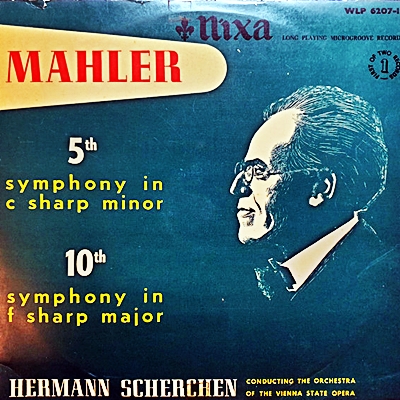

[2013-06-30]・・・マーラー:交響曲第5番 嬰ハ短調

シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1953年7月録音シェルヘンという人は不思議な人です。 彼が晩年に残したマラ5のライブ録音はとんでもない「改訂版」でした。たとえば、1965年のフランス国立放送管弦楽団とのライブ録音では第3楽章がわずか6分足らずで終了しているという凄まじさです。もちろん、...

[2013-06-29]・・・マーラー:交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」

シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1953年7月録音この録音を聞いて、2つの面で「今まで誤解していた俺が悪かった。すまん、すまん」と呟いてしまいました。 まず、一つめの「すまん」なのですが、それは少し前に書き込んだ、 「マーラーがあちこちにイジイジと書き込んだ細かい指示などはほとんど...

[2013-06-23]・・・マーラー:交響曲第1番 ニ長調 「巨人」

ワルター指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年録音何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

[2013-06-23]・・・マーラー:交響曲第1番 ニ長調 「巨人」

シェルヘン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年9月録音何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

[2013-06-23]・・・マーラー:交響曲第1番 ニ長調 「巨人」

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年6月録音何でもありの面白い時代 私にはマーラーの演奏史を系統立てて解説するような能力はありません。以下の記述は、ちょっとした感想の域を出るものではありませんので、「何を馬鹿なことを言っているのだ」と思う向きもあるかとは思うのですが、まあ、笑って見...

[2013-06-15]・・・ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1961年2月8&12日録音ワルターにとってドヴォルザークの交響曲というのはどう考えてもメインのプログラムではありませんでした。 調べてみると、録音はわずか数点しか残っていません。 交響曲第8番 ニューヨークフィル 1947年11月28日録音 ニューヨーク...

[2013-06-15]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」

ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1959年2月14,16&20日録音ワルターにとってドヴォルザークの交響曲というのはどう考えてもメインのプログラムではありませんでした。 調べてみると、録音はわずか数点しか残っていません。 交響曲第8番 ニューヨークフィル 1947年11月28日録音 ニューヨーク...

[2013-06-09]・・・ベートーベン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56

ワルター指揮 ニューヨークフィル (P)ワルター・ヘンドル (Vc)レナード・ローズ (Vn)ジョン・コリリアーノ 1949年3月21日録音この作品は演奏のために3人のソリストをそろえなければいけないので、実際のコンサートで取り上げられることは滅多にありません。よほど、何かの事情でもない限り実際の演奏会で耳にする機会はほとんどない作品です。(私の身近では、2011年の大フィルの...

前のページ/次のページ

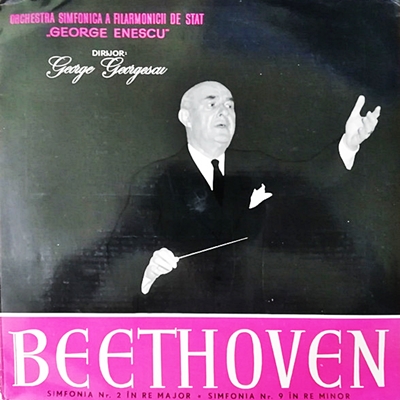

[2025-08-30]

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major ,Op.36)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月20日録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on April 20, 1961)

[2025-08-28]

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:Orcheste de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on 1960)

[2025-08-26]

フランク:交響詩「呪われた狩人」(Franck:Le Chasseur maudit)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)

[2025-08-24]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ヘ長調 BWV.540(J.S.Bach:Toccata and Fugue in F major, BWV 540)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-08-22]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:London Festival Orchestra Recorded on 1960)

[2025-08-20]

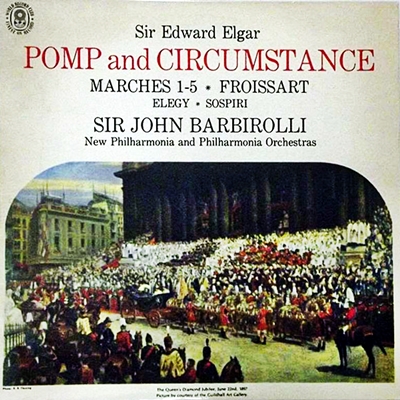

エルガー:行進曲「威風堂々」第5番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 5 in C Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-08-18]

ベートーベン:交響曲第1番 ハ長調 作品21(Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-08-16]

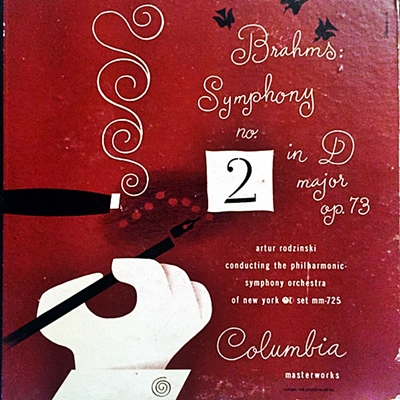

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73(Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73)アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年10月14日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on October 14, 1946)

[2025-08-14]

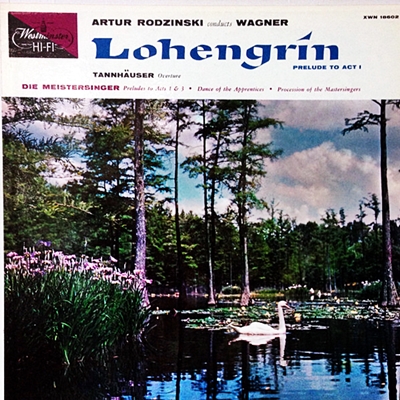

ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲&第3幕への前奏曲~従弟たちの踊りと親方達の入場(Wagner:Die Meistersinger Von Nurnberg Prelude&Prelude To Act3,Dance Of The Apprentices)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニ管弦楽団 1955年4月録音(Artur Rodzinski:Royal Philharmonic Orchestra Recorded on April, 1955)

[2025-08-11]

エルガー:行進曲「威風堂々」第4番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 4 In G Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年8月28日~29日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonia Orchestra Recorded on August 28-29, 1962)