Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

シューベルト:弦楽五重奏曲ハ長調 Op.163, D.956(Schubert:String Quintet in C major, D.956)::(Cell)パブロ・カザルス,ポウル・サボ (Vn)シャーンドル・ヴェーグ,シャーンドル・ツェルデ (Viola)ゲオルグ・ヤンツェル 1961年7月録音((Cell)Pablo Casals,Paul Szabo (Vn)Sandor Vegh,Sandor Zoldy (Viola)Georges Janzer Recorded on July, 1961)

- 2023-07-08:MS

- 吉田秀和の文を引いて、この音源をリクエストした者です。

音源をアップしていただいてありがとうございます。先ほど聞き終えたのですが、期待にたがわないすごい演奏でした。お書きになった通り、よくぞ録音しておいてくれたものだと思います。

ところで、この音源は、村上春樹の「古くて素敵なクラシック・レコードたち」でも取り上げられていましたが、この「古くて~」という本に出てくるレコードのかなりの音源が、貴サイトにアップされていて(例えばシェラザード)、いつも楽しませていただいています。本に取り上げられているレコードと貴サイトの音源のリンク集があると便利でしょうね。誰か、密かに作って楽しんでいる人がいそうですが。

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」(Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian")::セルジュ・チェリビダッケ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年1月20日録音(Sergiu Celibidache:the Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on January 20, 1950)

- 2023-07-07:博

- 「ヘソが曲がる」ってかくと、あまりにもショックなことがあって気づいたらヘソが曲がっていたみたいなニュアンスがはいって、いいですね(・・?アメリカで良いポスト見つけられたらよかったのに・・と考えてしまいます。小澤ですらボストンを射止められ、しかも長期に居座れたんですから、トスカニーニの支配圏はイヤだとかおもわず、本人にその気があったらよかったんでしょうけど・・

ラフマニノフ:前奏曲集より(6曲抜粋)::(P)リヒテル 1959年5月録音

- 2023-07-07:大串富史

- ラフマニノフへの、またリヒテルへの、そして管理人様への感謝と共に。

時代を遡ってあっという間にラフマニノフなのですが、このピアノ前奏曲集でちょっとくぎ付けになりました中です…

#ピアノ協奏曲第2番はと言えば、バックグラウンドミュージックとして何度か流したものの、うーん… 交響曲もこちらで初めて第1番から第4番まで拝聴させていただいたものの、うーん… 一方でこちらは聴き覚えのある(モーラ・リンパニーの)モスクワの鐘をはじめ、なかなかよさげでちょっとびっくりしているところです。本当はスクリャービンを聴きたかったのですが、ラフマニノフもまたピアノ曲だけで(自分的には)十分過ぎます…

ですのでモーラ・リンパニーもしっかり聴きましたが、やはりこちらのサイトの意義からすると、リヒテルの残り18曲をアップしていただくのも、また一つのあり方のように思いました。

#そしてそれをわたしたち常連がリクエストさせていただくのも、こちらのサイトの常連の、また一つのあり方のように思いまして…

管理人様への感謝ですが、今ブラームスのヴァイオリン協奏曲の第1楽章を流しているものの、聴衆は最終的に二人つまりわたしともう一人の生徒のみとなってしまっているのを見ても、こちらのサイトでまだまだクラシック音楽の発掘作業を続けさせていただきたく思う次第です。深い感謝と共に熱いエールを、この場を借りてお送りしつつ。

R.シュトラウス:交響詩「ドンファン」, Op.20(Richard Strauss:Don Juan, Op.20)::Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on January 10, 1951(アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1951年1月10日録音)

- 2023-07-04:小林正樹

- 凄い!もう完璧な指揮ぶりですねえ・・伝わってくるなぁ。ビンビンですわ。すっごい人がいたんですねえ。この時代、あっちをむけばワルター、こっちを向けばフルトヴェングラーにクレンペラーまだ若輩(?)のカラヤンにセル・・おお怖すぎ。

NBCのオケもおっとろしく完璧やぁコンマスは完全にソリスト、金管は名人集団・・そういえば(多分)この頃のフルート首席がカーマイン・コッポラ氏かもな。あのゴッドファーザー監督のコッポラさんの親父さんにしてニコラス・ケイジのおじいちゃんだそうですわ。

アメリカの底力の一端ですねぇ。どうでもええことをごちゃごちゃとすんません。

素晴らしい演奏をいつもありがとさんです!!(厚かましいですが)どうか健康第1で、これからも、もっともっと聴かせてください!

ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調, Op.125「合唱」::フェレンツ・フリッチャイ指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)イルムガルト・ゼーフリート (A)モーリン・フォレスター (T)エルンスト・ヘフリガー (Br)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ 聖ヘトヴィヒ大聖堂聖歌隊 1957年~15958年録音

- 2023-07-04:白玉斎老人

- 音だけを伝えるサイトでは、こんな感想は反則技かもしれない。

「LPジャケット美術館 クラシック名盤100選」(高橋敏郎著、新潮社)で見た、LP初出版でのカバーイラストが、この演奏を聴くきっかけになった。米国人画家ベン・シャーンによるベートーベン像は、楽聖の持つ厳しさと温かさとを描出していて、これは演奏と不可分のものであるはず、と思わずにいられなかったからだ。

シャーンはスラム街に生きる人たち、失業者、そして第五福竜丸の乗組員など、弱い立場にある人々に強く共感する画家だった。シャーンの人柄がにじむイラストに違わず、フリッチャイが指揮する管弦楽団と歌手たちは、厳しさと温かさが併存する音楽を生み出していた。

「レコード芸術」の休刊に象徴されるように、音楽はLP、CDから動画・音声配信で享受する時代に移った。ジャケットと音楽が相乗効果でファンの心を掴んだ、LP全盛期に立ち会えた世代が羨ましい。

コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」 組曲, Op.35a(Kodaly:Hary Janos suite, Op.35a)::ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1956年2月27日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on February 27, 1956)

- 2023-07-03:さとる

- 手塚治虫のAIマンガより、フルトヴェングラーのAI録音を創って欲しいです♪

多分、音質は最高で演奏は80点の作品ができると思います

ラヴェル:クープランの墓::(P)マルセル・メイエル 1954年3月5日〜8日録音

- 2023-07-03:大串富史

- ラヴェルへの、また「6人組の女神」への、そして管理人様への感謝と共に。

自分的にはラヴェルの曲の中での双璧は、このクープランの墓と弦楽四重奏曲なのですが、今回初めてピアノ原曲の終曲のトッカータ―を聴きました。あのパスピエもいいですが、このトッカータもなかなかよさげですね!

#とはいえ、リゴードンを聴いて、うーん… テンポ的にバックグラウンドミュージックにはちょっと…(日本語の定番の湾曲表現、「タバコはちょっと…「等)

とはいえ、「6人組の女神」なるMeyer(メイエル)の他の演奏はテンポ的にバッチリだと感じました。感謝感謝…

そうするとやはり、管理人様への感謝が今回も一番です。変な意味で持ち上げているのではなく、純粋にそう思っています。トッカータも(リゴードン絡みでバックグラウンドミュージックとしては流さないものの)こうして聴くことができましたし。

#というのも先日GoogleニュースでYOSHIKIさん?の新曲のお披露目?の報道があり、「Requiemは、100年後も残るクラシックの名曲だ!」という前評判につられて試聴させていただいて、ちょっと…なんですよねごめんなさい… 先日別の報道でブログレ(プログレッシヴロック)上位50バンド?報道でEL&Pが9位、ピンク・フロイドが7位、キング・クリムゾンが1位というのも、我々の世代がまだ生きているので云々できるわけで、100年経ったらどうなのかなと。一方でラヴェルのこの曲は100年後の今も生き残っているように思いますし、他のクラシックの楽曲も、当時の流行り歌で終わって忘れ去られて久しいということはなく、こちらのサイトの意義もロングテールなのかもしれませんが、この世が続く限り終わらないとの思いを新たにしています。

それで、何と申し上げましょうか、「Blue Sky Labelは、今後も残るクラシックの名サイトだ!」今回もまた、感謝およびエールと共に。

バッハ:ピアノ(チェンバロ)協奏曲第3番 ニ長調 BWV1054::(P)グレン・グールド ヴラディミール・ゴルシュマン指揮 コロンビア交響楽団 1967年5月2日録音

- 2023-07-02:藤原正樹

- うまく星がつけられないけど、7点入れておきます。これはこれで面白い。原作の持っている清楚な美しさが編曲のおかげで華麗になり、独奏はグールド、さらに指揮者が「そうきますか、じゃ、どうだ」式に面白がってるんですから。もちろん、18世紀ドイツなんて思いも浮かばない。まるでブロードウェーのミュージカルみたいになっていると言えなくもないけど、

レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲::ドラティ指揮 フィルハーモニア・フンガリカ 1958年4月録音

- 2023-07-01:大串富史

- ただただ、管理人様への感謝と共に。

えっと、レスピーギへの感謝はとくだんありません(まて

ってシチリアーノじゃなくて、ジャイルス・ファーナビーのオールド・スパニョレッタですよね?皆知っているフィッツウィリアム・ヴァージナル・ブックの?えっそうじゃないんですか???とレスピーギを小一時間問い詰めたく(まてまて

#もっとも未音亭日乗様が仰っておられるように、これは「グリーンスリーブスなどと同様、スペイン-南伊あたりの民謡(舞曲)として受け継がれていた旋律が、16世紀中葉になって様々な音楽家の目に止まり、編曲された形で世に出た」と聞かされると、まあ怒りも収まろうというものです。いずれにせよ、これを弾いて友人から「あら!シチリアーノですよね!」みたいな言われ方をされてしまい苦笑いで終わってしまうあたり、やっぱりレスピーギの勝ち!といのはどうやら確定のようですね…

音楽演奏という行為から退いて既に数十年が過ぎ(先日拙宅にまだ残っていた娘の音楽教育用のカシオの電子キーボードを親戚の若い子に持っていかれてしまったため、これを機にキーボードはもう二度と買うまいと心に決めたばかりです)、バックグラウンドミュージック漁りを口実に音楽鑑賞という行為に舞い戻って改めて思うに、売れる(ウケの良い)音楽作りというこのベクトルはやはりただごとではないなー、まあ音楽というのはクラシック音楽も含めてそうなんだろうから、巷に溢れる音楽はどれもこれも、それ以上でもそれ以下でもないんだなー、と妙に納得しているところです。

レスピーギの聴き巡りは、ローマ三部作をしっかり猫またぎして終了させていただきたく(いや中学校の時はローマの松のアッピア街道の松が大好きだったんですよ本当です)。と同時に、レッスンの準備の合間にこのような稀有なクラシック音楽鑑賞の場を設けてくださった管理人様への感謝は残ります。いつもながら、ただただ、ありがとうございます。

バルトーク:弦楽四重奏曲第6番 Sz.114::ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月10日&14日録音

- 2023-06-28:大串富史

- スキマ時間を見つけては続行中だったバルトーク聴き巡りを終えて、この人は相応に素直な人だったのでは?なかろうか?などとつらつら思ったりしています。いずれにせよ、今となってはこのバルトークとフランクの二人が、自分の中ではクラシック音楽の双璧のように感じます。

#もっともこの曲はかなり素直かもしれないものの、自分的にはオケ協(オケコンでもいいです!ああややこしい)やヴァイオリン協奏曲(第2番)の方がよほど好きなのですが。

バルトークとフランクの二人は、わたしの中では言ってみれば大戦後と大戦前みたいな感じです。そんなへんてこりんな分け方をするなと怒られそうですが、ワグネリアンらが大戦前のクラシック音楽の代表というのは、個人的に面白くありません… 新ウィーン楽派が大戦後の代表というのも、なんだかはぐらかされている(話をそらされている)ようでしっくりきません… 実を言えば自分的には大戦前と大戦後を通じての最高峰はタコ(ショスタコーヴィチ)だったのですが(第5番なんかは中学校の時分に毎日聴いて楽曲の各小節を暗記してしまうぐらいの勢いでした…)、60前にしてようやくこのタコの魔の手から逃れられたようにも思います(まてまて

#どなたかが別所で似たようなことを仰っておられましたが、ワーグナーの音楽が激ウケしていたあの時代の聴衆にバルトークの音楽を聴かせたならブーイングの嵐なのと同じなのでしょう、先日レッスン終了後のクラシック・アワー(!)でワーグナーを流したところ、生徒さんが一人また一人と席を外して結局誰もいなくなってしまったので、こちらとしても最後の生き残りだったマイスタージンガーをパソコンから消去せざるを得ませんでした… タコにしても、社会主義リアリズム?の終局を我々は皆知っているわけで、賛同も批判も今となってはどうなのかと思わざるを得ません…

ですので、管理人様への感謝は尽きません。フランクはうわさで聞いていただけでしたし、バルトークも聴き巡りは今回初めてですし、感無量です。ただただ、ありがとうございます。

ラヴェル:スペイン狂詩曲(Ravel:Rapsodie espagnole)::アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年11月録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on November, 1961)

- 2023-06-23:大原

- 大好きな演奏です

バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988::カークパトリック 1958年8月26~30日録音

- 2023-06-22:藤原正樹

- 平均律のクラヴィコード版が良かったので聞いてみたらやはり「あたり」。第2変奏、第3変奏のゆっくり目で耽美的な表情で期待を持ったが、いい意味で予想を裏切ってくれる快演。第7変奏、必要以上に鄙びたふうにしないのは筋を通していてよろしい。第13変奏、第19変奏、第25変奏のリュートストップは特に面白い。21-22、27-28の続け方はほとんどアタッカだがそれも説得力がある。他の変装でも指がよくまわるので、単なる学者の仕事を超えて聞き応えあり。モダンチェンバロでよくここまでと思います。

ベートーベン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61::(Vn)メニューヒン フルトヴェングラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年4月7日~8日録音

- 2023-06-21:クライバーファン

- メニューインのヴァイオリンがやはり音が細くて鳴りが悪い部分があるようです。技巧の衰えは明らかです。調子が良い箇所では十分な美音を聞かせてはいます。

これを聞いた後、メニューインが65歳の1981年にマズアと録音した同じベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を聞きましたが、奇跡的に技巧がまずまずの状態で、極上の美音を堪能できました。フィナーレが少し危なっかしい箇所があるぐらいで、十分聞くにたえる演奏です。

65歳のメニューインが37歳のときより技術的にましになっているというのは理由がわからないですが、やはり脊髄の手術などを経て身体的なコンディションが悪化したのが不調の原因なんでしょうね。

この1953年でも、音自体は、技巧が完璧なハイフェッツよりははるかに綺麗です。

ベートーベン:ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 ヘ長調 Op.50::(Vn)メニューヒン フルトヴェングラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年4月9日録音

- 2023-06-20:クライバーファン

- 2番の方は1番と違って、それほどヴァイオリンの調子は悪くないようです。時に音が揺れますが。

メニューインは音がだんだん安定しなくなっていったようですね。上手くいったときの音時代はとても美音だとは思います。

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11::P:ルービンシュタイン スクロヴァチェフスキ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年6月8&9日録音

- 2023-06-18:クライバーファン

- あまり面白い演奏に感じませんでしたが、弱音で美しい響きは十分にありました。ただペダルを踏みすぎなのか浮遊感が全くないのと、スタジオ録音のせいか、音楽に勢いが全くないですね。

ちょっと前に、ヨーゼフ・ホフマンがバルビローリと1938年に録音した同じ曲の放送録音を聞きましたが、雲泥の差です。いつか、ルービンシュタインが同じくバルビローリと録音した1937年の録音も聴いてみますが、おそらくホフマンのような極めて軽い音の妙味なんかはルービンシュタインには期待できそうにありません。

モーツァルト:ディヴェルティメント 第10番 ヘ長調 K.247 「第1ロドロン・セレナーデ」::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年8月21日~22日録音

- 2023-06-17:ジェネシス

- 帝王カラヤンという指揮者って数々の伝説につつまれているけれど、彼自身が口を開いたモノは殆んど無いと思います。

その多くは同時代を生きた巨匠やジャーナリスト達のジェラシーを込めた毒のある言葉ばかり。

*「私は楽譜を読めるからな」ハンス.クナッパーツブッシュ(カラヤンが眼を瞑るから)。

*「悪くない、悪くないよ、カラヤン!皆が言うほど悪くない」オットー.クレンペラー(演奏中に客席から)。

*「僕のナチの友人第一号」レナード.バーンスタイン。

これにフルトヴェングラーやチェリビダッケとのエピソードを加えると一冊の本になりそう、(実際に出ています)。

ただ私自身はカラヤンサイドから出たエピソードが好きです。

*「アルプス1迅いダンナ」、男盛りのカラヤンがプライベートジェットの操縦もスキーの滑降もこなして、且つ愛車がアウディ.クワトロとスバル.レオーネだった事。あのアルプスのワインディングロードを当時の先端の4WD車を運転していたんだろうなあ。

バルトーク:ヴァイオリン協奏曲 第2番 Sz.112::バーンスタイン指揮 (Vn)スターン ニューヨークフィル 1958年1月26日録音

- 2023-06-17:大串富史

- ご理解いただけるものと信じてあえて書くのですが、この曲は非常にわたし好みではあるものの、中国人の学生たちにバックグラウンドミュージックとして流す音楽の中では一番聴きにくいであろう音楽の一つとなることでしょう。いや、それでも聴かせるんですが(まて

#流すバックグラウンドミュージックは3種類で、開始前20分前後からスタート・中間の小休止5分間・終了後の3分以上(録画ファイルをアップロードする時間)となっています。つまりこの曲は恐らく開始前の誰も逃げられない時に流すという(もちろん気心の知れた学生たちの場合ですお間違いなきよう)…

最初にハンガリーの不思議な作曲家なるバルトークのこの作品をこちらで初めて聴いて、感銘を受けました。変な言い方かもしれませんが、お金を払ってコンサートチケットを買ってわざわざ出向いて直に聴きたいなというレベルでしょうか。現代人にとってのクラシック音楽の終着点のように感じます。

#前にコダーイのハーリ・ヤーノシュの終曲への感想を寄せさせていただいたのですが、ロック好きのある知人にあれを聴かせたところ、絶句して(というか憤慨して)一体何を言いたいのか分からないと言ってました。まあ理解できます。100人かそれ以上のタキシードとドレスに身を包んだオケの面々がこれから極?曲?芸を披露しますというところに厳かに指揮者が現れ、タクトが振られた瞬間から最後のドン!まで一糸乱れずあれを聴かせるわけですから… クラシック音楽全体の物語の前後関係を知らないと、あれはタコ踊りの末の尻もち?だと思うに違いなく(というか、近現代以前の作曲家の面々があれを聴いたらどんな顔をするのか、ぜひ見てみたいような、いや見たくないような)、わたしとてコンサートに行ってまで聴くかどうかは疑問です… 一方で件の彼にもしこの曲を聴かせれば、この一曲で一気に前後の脈絡が繋がってよさげな気が(でクラシック音楽はやっぱり考慮に値しないと。ってロックだって死んだんですよね?同じです)。

バーンスタインとアイザック・スターンまたニューヨークフィルへの感謝ですが、管理人様曰く、これがこの作品のベスト録音ではというのに賛成です。わたし的にはニューヨークフィルならズービン・メータという刷り込みが強い中、よくぞここまでという迫力を感じました。

最後に管理人様への感謝なのですが、今はバルトークの聴き巡り中です。お恥ずかしながら、数十年前に彼の弦楽四重奏曲を聴いていささかショックを受けたものの、いつかこれを全曲聴いてみたい…という願いも同時にかないそうです。まずはこの曲のアップに対する深い敬意を感謝と共に。

ベートーベン:ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第1番 ト長調 Op.40::(Vn)メニューヒン フルトヴェングラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年4月9日録音

- 2023-06-17:クライバーファン

- 冒頭のヴァイオリンのあまりの下手さ加減に呆れましたが、徐々に調子が良くなっていくようです。一発撮りで不調時のヴァイオリンの響きを修正させてもらえなかったんでしょうか。

メニューヒンですが、戦後急激に技巧が衰えてしまったのは残念です。

ショパン:ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調, Op.58(Chopin:Piano Sonata No.3 in B minor, Op.58)::(P)ディヌ・リパッティ:1947年3月1日&4日録音(Dinu Lipatti:Recorded on March 1&4, 1947)

- 2023-06-16:ナルサス

- >若い人たちはリパッティというピアニストをどの様に受け止めているのか

数年前に行ったブレハッチのコンサートではモーツァルトのピアノソナタ第8番が最初の方に弾かれました。そしてアンコールで弾かれたのは「主よ、人の望みの喜びよ」でした。

単なる選曲にとどまらず、ブレハッチの中でリパッティが一つの理想形なのだろうなと強く感じました。

論点からは逸れますが、1955年のショパンコンクールに審査員としてワルシャワへ赴いたミケランジェリが現地でコンサートを開いた際、あまりの名演に感動して終演後に彼を取り囲んだ学生たちに向かってミケランジェリは「あなたたちはリパッティを聞いたことがないでしょう!」と返答したそうです。

少なくとも同業者の中では昔も今もリパッティは特別な存在なのではないでしょうか。

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551::カラヤン指揮 ウィーンフィル1963年4月9~11日録音

- 2023-06-16:koinu

- 私には、すこし、演奏効果を狙った結果、すこし、うるさく聞こえました。

ビゼー:「アルルの女」第1組曲&ファランドール(第2組曲)::ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年1月25日~26日録音

- 2023-06-14:koinu

- ありがとうございます。

この3月に弟が急死して、なかなか余裕がなくて、サイトもアクセスはしても、音楽は聴けませんでした。気持ちが厳しいと、きれいな音楽が厳しく聞こえてしまうのではないかという、そんな恐れがありました。

しかし、すこし落ち着いてみるとそんなことはありません。

ふっと、久しぶりに音楽も聴いてみようと思いました。

このビゼーの音楽を聴いても、美しさに心が癒やされました。

セルの音楽は精緻です。精緻な音楽を聴くには緊張が要ると思っていましたが、身をゆだねても、良さが伝わってきます。

ありがとうございます。

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1967年1月25日~26日録音

- 2023-06-13:笑枝

- クラシック聞き始めて半世紀以上になります。

アンチ・カラヤンではないですが、カラヤン、好きになれないので演奏、まだ聴いてませんけど、Yung さんの文章に感銘受け、コメントさせていただきます。

50年代のカラヤンは、颯爽としていたのに、60年代、70年代と、年を追って、レガート、レガート。

それも、編成の大きなオケで。カラヤンのこの変容には、従来の演奏ではクラシックは滅びてしまう、という危機感があった、と思います。

パワフルなロックが、1回で数万人の聴衆を集めるのが、ふつうになった時代ですから。

130人を越す巨大なオーケストラの威力を使って、ビート感のない、ビューティフルサウンドを奏でる。

豪華そのものです。

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1967年1月25日~26日録音

- 2023-06-11:oboemasa

- 本当に勉強になります!クラシックの深さってこういう聞き方も出来るところにあるのかなぁと思いました。これからもこのサイト続けてくださいマセ。

モーツァルト:交響曲第33番 変ロ長調 K.319::ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1954年11月29〜30日録音

- 2023-06-11:joshua

- ヨッフムは、わたしが本番指揮を聴けた数少ない指揮者のひとりです。しかも、レコ芸でしたか、インタビューを受けた半年後、84年の人生を閉じました。見るからに好々爺、人格者然とした風貌、長身痩躯。朝比奈隆(ヨッフムの6つ下カラヤンと同い年)、アーベントロート(ヨッフムの9つ上)を思わせます。

芸風は、ユング氏がご説明のように、玉虫色とまでは行かずとも、一筋縄でいかないところがあります。

そのヨッフムが最後の来日で、取り上げたMozartが、この33番だったと思います。1940年代のアラフォーの頃にもベルリンフィルを振って入れています。十八番だったんでしょうね。第2楽章が落ち着いたテンポで、1音1音大事に響かせる、なんとも綺麗な演奏です。プラハが意外と少なく、コンセルトヘボウとだけだったように思います。そのプラハは、シューリヒトのような劇的緊張感がなく、普通にきっちりとした演奏です。

一方、壮年期にコンセルトヘボウ、晩年ボストンやバンベルクと「ジュピター」を入れてましたね。バイエルンや最後の来日では無かったですが、これも第2楽章が、33番のように独特の美しさ。他の指揮ではあまり思わなかったことです。26才で聴いたヨッフムから、45年余り経ち、この7月にはレコ芸が廃刊になります。

自分はといえば、あいも変わらず貧乏暇なしの日々。落穂拾いのように、このサイトで思い出を1つ1つ確認していこうと思っています。

シベリウス:交響詩「フィンランディア」, Op.26(Sibelius:Finlandia, Op.26)::エデゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1957年6月7日~8日録音(Eduard van Beinum:Royal Concertgebouw Orchestra Recorded on June 7-8, 1957)

- 2023-06-08:たかりょう

- ユングさんのサイトを毎日訪れるのが日課になってます。実際に聞くタイミングがなかなかとれずにほとんどユングさんの文章を読んで楽しませていただいているだけの日日なのですが、この曲は10分程度と短い(笑)ので聴かせていただきました。

『北欧のイメージ』という言葉が全く浮かぶことのない充実した響きのスケールの大きい演奏、私にはそんな風に聴こえました。今までこの曲の他の演奏では聴いたことのない、ものすごく新鮮で魅力的な体験でした。フィンランディア賛歌や曲の背景からは自由なベイヌムの演奏。忘れられない演奏がひとつ増えました。

ありがとうございます。

チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64::セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1959年10月23~24日録音

- 2023-06-07:たかりょう

- 今年の1月~3月に放送していたドラマのメインテーマ曲がチャイコフスキーの第5交響曲でした。

聴いてみたくなり、久しぶりにセル/クリーブランドオーケストラに耳を傾けてみました。

なんと言う充実した完璧なオーケストラ。熱いセルの情熱のほとばしり。なんとも幸福なひとときでした。YouTubeでセルのチャイコフスキーの第6交響曲のライブも聴いてみましたがこれまた熱い演奏でした。これもまた実に幸福なひとときでした。

(実は第6番の交響曲はぼんくらの私にはいつもそれぞれの楽章がバラバラに統一性なく聴こえてしまうのですが、ようやくまとまった曲として楽しめました)

プロコフィエフ:「鋼鉄の歩み」::イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1954年4月27日&29日録音(ディアギレフへのオマージュ)

- 2023-06-06:大串富史

- プロコフィエフは… うーん… 相応に期待してこの曲を聴かせていただいたのですが、もう本当にいいかなあと(まて

#実はショスタコの5番や7番のような分かりやすさを期待していたのですが… これでは当時のあちら側の人たちも、それほど満足ではなかったような気がしてなりません… もっともわたし個人はショスタコの5番でさえ、第4楽章のあの終わり方がレーニン像の引き倒しと重なってしまいます… どんな英雄も理想も哲学も、結局のところ人民によって引き下ろされてしまうという。

指揮者や演奏者の紹介や背景もとても勉強になります。思うにこの曲をバーンスタインあたりに振らせると、ちょっと本当に聴けないのではなどと思ったりもします(まてまて

それでやはり、管理人様への感謝が残ります。このサイトがなければこの曲を聴くことも(まず)なく、この曲を聴かなければプロコフィエフ聴き巡りをお休みすることもなく、というかそもそも聴き巡りという行為そのものがないわけです。管理人様ご自身があまりお好きでないにもかかわらず(失礼!)クラシック音楽のサイトであるがためのアップ、ただただ頭が下がり、ただただ感謝です…

#余談ですが、正直言ってこのサイトがなければ、じゃあここでひとつ、シェーンベルク・ベルク・ウェーベルンを腰を据えて聴いてみるか、ということもなかったでしょう。

え?聴いた感想?バックグラウンドミュージックで流すかって?それはまた今度(まてまてまて

ショパン:3つのワルツ(第6番~第8番), Op.64 (Chopin:Waltzes, Op.64)::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:1963年6月25日録音(Arthur Rubinstein:Recorded on June 25, 1963)

- 2023-06-04:クライバーファン

- 私はルービンシュタインとホロヴィッツなら断然ホロヴィッツ派で、ルービンシュタインの音はただただつまらないのですが、かみさんは逆にルービンシュタインの方が上手いといいます。聞いているポイントが違うんでしょうね。Op.64 No.2のルービンシュタインですが、ホロヴィッツのような音色の多彩さが全くなく平板の極地です。なんでこんなに音の引き出しが狭いんですかね、ルービンシュタイン。ルービンシュタインを聞くたびに、そのあとホロヴィッツを聞いて、ホロヴィッツの偉大さを確認する作業を繰り返しています。

ヴォーン・ウィリアムズ:5つのチューダー朝の肖像::ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 (Ms)ネル・ランキン (Br)ロバート・B・アンダーソン ピッツバーグ・メンデルスゾーン合唱 1952年11月30日録音

- 2023-06-02:大串富史

- 中国人学習者のためのよさげなバックグラウンドミュージックを探してこちらに足を運ばせていただき、それだけでも感謝なのですが、まさかここで「怒りの日」なるグレゴリオ聖歌?のメロディーについて知ることになろうとは… ただただ、感謝です…

#これは全くの余談ですが、「宗教改革者は、大淫婦バビロンはローマ・カトリックであり、教皇は反キリストであるとした」というのは、やはり故あってのことだったと改めて思いました。もっとも彼らも決して人のことを言えるような立場にはいないわけですが。

ところで肝心の、ヴォーン・ウィリアムズなり5つのチューダー朝の肖像なりはどうなのか、と問われると、うーん…

#このサイトで初めて彼の交響曲を聴いて、分かりやすい(第6番?)なあと思いつつ、グリーンスリーヴス以外はちょっと流せないかなー、なんですごめんなさい… わたし的には、やっぱり左証、なんでしょうか。クラシック音楽を生み出したあの世界は本当に終わったんだなーという意味では興味津々なんですが、そんなにくどくど言わなくても分かった、分かりました、いやどうか勘弁してください、みたいな。

本当は日本語レッスンの合間にしていた曲探しが、今では海のように広範な管理人様のクラシック音楽のストックの確認のためのサイト巡りのようになってしまっています… これからもご自愛しつつ、サイト運営をどうぞ宜しくお願いいたします。

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」, Op.97::(Cell)パブロ・カザルス:(P)アルフレッド・コルトー (Vn)ジャック・ティボー 1928年11月18日~19日録音

- 2023-05-30:笑枝

- 何度聴いてもいいですね。

素晴らしい演奏です。

サウンドもとても聴きやすいです。

アップありがとうございました。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

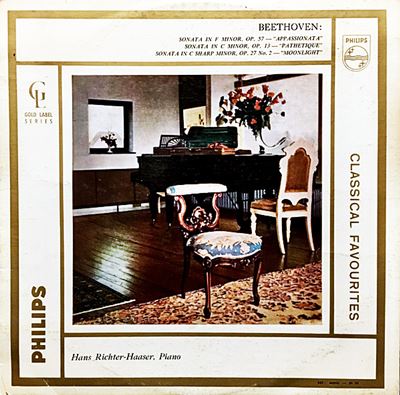

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)