Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, H 48)::ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1957年2月14日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on February 14, 1957)

- 2023-05-29:大串富史

- わたしも中学生の時分、この作品が大好きでした。

「でした。」などと過去形で書くと今はどうなんだと言われそうですが、実をいうと、今はちょっと…なのです… なかでも、この第5楽章「ワルプルギスの夜の夢」が本当に、ちょっと…なのです…

#なんだお前、コメント欄を通して我らが管理人様とクラシック音楽愛好家の大先輩らにケンカを売ろうってのか!などとは、どうか思われませんように。まずは、本当にちょっと…と湾曲に拒否してしまう理由をご説明させてください。

トロンボーンによって奏される「”固定観念”の旋律が聞こえてくるが、もはやそれは気品とつつしみを失い、グロテスクな悪魔の旋律に歪められている」とベルリオーズ自身によって評されたこのテーマは、ムソルグスキーのはげ山の一夜のテーマとも、最近では(いや最近じゃないか失礼)宇宙戦艦?ヤマト?の白色彗星のテーマ?とも相通じるものなので、本当にちょっと…なのです… 我々は皆限られた時間(つまり寿命)内で物事を行わなくてはならず、こんなものを何度も何度も聴いてわぁびっくり!わぁびっくり!というのは、わたしとしては本当にちょっと…ですごめんなさい…

#ついでながらブクステフーデの霧ことBuxWV149(と二番煎じのバッハのトッカータとフーガト短調)が一番好きで一番嫌いなのも、この同じ理由のためです… 一番好きなのは一番分かりやすいからですが、一番嫌いなのはあまりにちぐはぐなのと(いちおう教会って銘打ってるんだから客寄せとはいえここまでやるなよという)、これをバックグラウンドミュージックではちょっと流せない(わぁびっくり!わぁびっくり!で日本語レッスンそのものから注意がそらされてしまう)からでした…

とはいえこの曲が好き、特に第5楽章のあのテーマが大好きという大先輩たちのために幾らかシェアなのですが、あのテーマはベルリオーズの時代のフランスのオケの伝説的なトロンボーン奏者と関係があるという写真付きの記事を前に読んだことがあります。

#この情報も、いまだに探し当らない紙情報の一つです… 一体いつになったら、過去の紙情報のすべてがネット上で見れるようになるのか、いやそういう日が来ることはないのか…

それで最後に管理人様に深い感謝なのですが、ベルリオーズが?かの女優と?最終的に結婚した?というのは、不勉強ながらこちらで初めて知りました。同時に昔読んだ拳銃を買って云々という話はその後の失恋と関係があったことを別サイトで知り、あらためて「人格破綻者の群れとも言うべきクラシック音楽の作曲家」論が自分のうちで再燃中です(ちょっとまて

#今日はたまたまあることがあって時間があり(ひたすらパソコンに向かって真面目に「何か」をしているフリをしなければなりません…)、ジャストタイミングというか、ようやく吐き出すことができ、すっきりさせていただきました。なので感謝に堪えません… これからも音源と解説のアップを、この稀有なサイトでどうぞ宜しくお願いいたします。

ヴォーン・ウィリアムズ:グリーンスリーヴスによる幻想曲::ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1957年4月14日録音

- 2023-05-26:大串富史

正直、別にヴォーン・ウィリアムズが好きなわけではないのですが(まて)、かのブラスアンサンブルを通してこの曲を既に知っていて、まあバックグラウンドミュージックとしてよさげではある(ほぼ5分)であるというのが今回の選曲の理由であったりします… あーこれ、聴いたことある!(日本語の学習で「が」を省略できる:聴いたことがある→聴いたことある)にちょうど使えますし。

オーマンディやオケの皆様にも感謝です。他の録音と聞き比べた結果、万人受けするのはこれだろうと判断しました。平々凡々なメロディーをちゃんと聴かせてくれています(まて

管理人様への感謝ですが、日本語レッスンの??(中国語で予習のこと)をしながら、現代から一人ずつ遡って聴かせていただいていました。こんな機会はこのサイトならではの醍醐味です。ただただ、感謝に堪えません…

#これはつまり、これ以後はちょっと…(日本語の婉曲表現の万能語の一つ、ってわたしたちはもうあまりにも使い慣れていますが)ということで、ただただ申し訳ないです… というか、数十年前に銀座のヤマハで聴いた、パイプオルガンとトランペットの、ダー、ダー、ダー、ダー、ピャラピャピャピャピャ…というあれは誰の何という作品なのか、ずっと探しているのですがいまだ探し当りません… そんな現代クラシック音楽にも、引き続き光を当ててくださるようお願いしつつ。

ドビュッシー:2つのアラベスク::(P)アルベール・フェルベール 1955年6月22日録音

- 2023-05-19:大串富史

- ドビュッシーまたフェルベールに、そして管理人様への感謝と共に。

ドビュッシーは既に海をバックグラウンドミュージックとして使わせていただいていたものの、こちらもとてもよさげですね(というか、結局海と差し替えになってしまいましたごめんなさい…)。

#海は嫌いではないのでバックグラウンドミュージックだったのですが、時間の長さ的にも曲想的にもうーん… ってこの機会にシェヘラザードも結局やめました申し訳ない…

ドビュッシーは版画を聴いてつくづく思うのですが、一体どこで雅楽を聴いて耳コピしたんだろう?と不思議でなりません… ラモーのLes Sauvagesつまり野蛮人(って言うと野蛮人だと思われてしまうので、未開人でもバルバロイでもなんでもいいのですが)を聴いてつくづく、いや極東の我々の耳にだってそんな風には聴こえませんよ!ってツッコミを入れたくなってしまうところを、ドビュッシーは12音や和声の縛りのさなかにあってよくぞここまでと唸ってしまいます… いっそインドの音楽でも聴かせて12音や和声そのものを拡張してもらいたかったぐらいですが、まあ私事でもお忙しかったようなので、よさげな音楽以外に彼に求めることは何もなかったりします(まて

フェルベールにも感謝です。もっとも注文を付けると、版画やベルガマスクも粒よりのタッチでさらっと弾いてくれればすぐにでもバックグラウンドミュージックで流すのになー、とただただ独り言です…

それで管理人様に感謝なのですが、お嫌いな(ごめんなさいハッキリ言ってしまいました!)ドビュッシーのこの曲までアップしていただいて、ただただ感謝です… わたし自身も思わせぶりなというか酔いしれてるなーみたいなドビュッシーは嫌いなので、お嫌いでないところで引き続きアップをしていただければと願ってやみません。管理人様の耳にかなう演奏は、ここに集う相応のクラシック音楽通の皆様の耳にもかなう演奏に違いないです。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調, K.482(Mozart:Piano Concerto No.22 In E-Flat Major, K.482)::(P)エトヴィン・フィッシャー:ジョン・バルビローリ指揮 バルビローリ室内管弦楽団 1935年録音(Edwin Fischer:John Barbirolli John Barbirolli Chamber Orchestra Recorded on 1935)

- 2023-05-14:クライバーファン

- の演奏は好きです。テンポが後年の54年演奏より速くてよいです。フィッシャー作?のカデンツァも良いですね。フィッシャーは、ハイドンのピアノ協奏曲や、シューマンの幻想曲、ブラームスのピアノ・ソナタ3番、ベートーヴェンの作品111のソナタも録音してるので、いろいろ聞いています。

R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」, Op.28(Richard Strauss:Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op.28)::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年11月4日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on November 4, 1952)

- 2023-05-13:ToshI

- トスカニーニの「嫌ナチ」(こんな表現が正しいのか不確かですが)が徹底していたならば、ワーグナーの音楽などは真先にレパートリーから排除されそうなものですが、皆様ご存知の様に、トスカニーニの晩年に至るまでワーグナーはメインのレパートリーで在り続けましたから、件の発言はフルトヴェングラーへの当て擦りと思って良いでしょうね。シュトラウスの音楽は世の中をシニカルな視点で眺める姿勢が演奏する際に求められると自分は考えているのですが、その点においてトスカニーニの演奏は、フルトヴェングラーやカラヤンよりも好ましく思います。ただし、一番好きな演奏は、yung様に紹介して頂いたクレメンス・クラウスですね。いつか、サロメの全曲をupして頂ければと願っています。

ショパン:「華麗なる大円舞曲」 変ホ長調, Op.18(Chopin:Waltzes No.1 In E-Flat, Op.18)::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:1963年6月25日録音(Arthur Rubinstein:Recorded on June 25, 1963)

- 2023-05-09:yk

- ルービンシュタインほど”評価”という行為が難しい・・・と言うか空しい・・・と言うか無意味なピアニストはいないように思います。それは、彼が活動した時期が極めて長かったからとも言えますが、その間に何か新しい風潮・傾向・スタイルを打ち立てた・・・と言う訳でも無く、芸術と言うよりも商業化されたクラシック・ピアノの時代に乗った(・・・とも流された?)だけとも見える(聴こえる)ものでした。

私にとって、そういった評価の難しいルービンシュタインの数多くの演奏の中でも、このワルツのステレオ録音ほどピアニストとしてのルービンシュタインの”評価”の通奏低音として何時も立ち戻り聞き入る演奏(録音)はありません。

この初出のLPジャケットからしてルービンシュタインと言うピアニストを象徴しています。いかにも19世紀の少々安っぽくさえあるプチブル・サロン風の背景に葉巻をもって、にやけた様な曖昧な微笑みを浮かべるルービンシュタイン・・・何やらヨーロッパを舞台とする60年代ハリウッド映画の一場面の様な独特の時代錯誤感を恥ずかしげも無く晒して平然と微笑むルービンシュタイン。

このLPは確か"DYNAGROOVE"と呼ばれた米国起源のRCAの新録音・LP技術の最初期の適用例でもあった点でも印象的でした・・・ショパン、サロン、大家・巨匠、ブルジョワ、大衆芸術、時代錯誤、余裕、etc. etc.・・・ソレに”アメリカの新技術”。年代的に言えば、ルービンシュタインのヴィルトォーゾ的な技術に衰えが見え始めた時期でもあり、本来なら、虚栄・虚飾、退廃、空虚、錯覚、衰退・・・と言ったものの混乱の闇鍋・・・となっても可笑しくない代物ですが、その底の底に沈潜して動じない何か得体の良く判らない確固とした”存在感”がルービンシュタインにはあって、ソウ言ったこのピアニスト独特の存在感を私はこのワルツ集に何時も感じ続けてきました・・・私にとって将にルービンシュタインだけがなし得た時代を超えた演奏です。

コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」組曲 作品35a::フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団 1961年11月2日~3日録音

- 2023-05-09:大串富史

- ダーイ、またフリッチャイとオケの皆様への、そして管理人様への感謝と共に。

やっと見つけて、感無量です… 何をやっと見つけたのかというと、「エントランス(Entrance of the Emperor & His Court)」がこの「ハーリ・ヤーノシュ」の終曲(A csaszari udvar bevonulasa)であることをやっと突き止めました…ああ疲れた…

コダーイへの感謝というのは、わたしにとってこの曲はショスタコーヴィチの交響曲第15番のような響きを持っているからです。ずいぶんと無理な比較をするなーと思われるかもしれませんが。いわゆる左証、でしょうか。

フリッチャイとオケの皆様にも感謝です。この曲の曲想はこれでいいのではと思ったりしています。決して悪い意味ではない、悲喜劇、とも言うべきなのか。

#この曲によるファーストインパクトは、実のところ某海外サイトのMIDI音源から受けました。あまりの冗談に(MIDIだとそれがもっとありありと聴き取れます)、クラシック音楽、ついにここまで来たか―、と膝を打ったものです。

管理人様への感謝は本当に尽きないのですが、引き続きご自愛していただきつつ、こうしたクラシック音楽という物語の真実というか全貌というか、皆さらけ出していただければと願ってやみません。この物語全体は決して、モーツァルトやベートヴェンやワーグナーやドビュッシーやシェーンベルクだけでは語りきれないです…

ベートーベン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年8月21日&22日録音

- 2023-05-06:大串富史

- ベートーヴェンとセルとクリーブランド管弦楽団の皆様、また管理人様への感謝と共に。

ベートーヴェンへの感謝はこの第九へのものではなく、今副業のウェブサイトのCMSいじりをしながら聴いている第五に対してです。偉そうなことを言うようですが、うーん、よく作りこんでるなーと感心しました。管理人様が仰られるような「極限まで無駄をそぎ落とした音楽」でしょうか。それに比べるとこの第九は、うーん… 昨日の夜に第4楽章だけ単独で聴き直したのですが、また聴くことはないかもですごめんなさい… いやいや、あなたの情熱は十分に伝わりました!そこはお間違いなきよう。

#日本で毎年年末にこれを演奏するのは、わたし的には毎年夏に盆踊りがあったり神輿を担いだり花火大会があったりするのとなんだか相通じるものがある、などと改めて思ったりします…

セルとクリーブランド管弦楽団の皆様への感謝は尽きないですね。第五もそうですが、この第九の第4楽章は合唱も含め凄みや正確さや音作りの点でわたし的には満点ですし、何十年も前に何気に聴いていた彼らの演奏がこれほどのものだったのだといまさら知って、ただただ感慨深いです。

それで管理人様への感謝なのですが、こちらのサイトがなければ副業中にクラシック音楽を試聴することも本業の日本語レッスンのバックグラウンドミュージックがこれほど充実することもなく、正直なところベト九の第4楽章をちょっと真面目手に聴いてみようかとか、ああ友よこの交響曲ではないとベト五を聴き直すこともないわけです。

感謝してもしきれないです。ただただ、ありがとうございます。

ベートーヴェン:ヘンデル「ユダ・マカベウス」の「見よ勇者は帰る」の主題による12の変奏曲(Beethoven:12 Variations on 'See the conqu'ring hero comes', WoO 45)::(Cell)ルートヴィヒ・ヘルシャー:(P)エリー・ナイ 1956年録音(Ludwig Hoelscher:(P)Elly Ney Recorded on 1956)

- 2023-05-05:大串富史

- 管理人様への感謝と共に。

ベートーヴェンは決して嫌いでない(ピアノソナタ等)ものの、ごめんなさい好きにはなれず(交響曲等)、バッハがせっかくまとめ上げたものを、モーツァルトらがそれ違うんじゃないか?というところで、今度はベートーヴェンが、いや違う!俺の歌を聴け!となってクラシック音楽らしきものがどうやら本格始動した模様なので、まあベートーヴェンを全否定したりはしません。この曲もまあよさげではありますし。

演奏は…うーん…文句のつけようがない(まて

でも今回はやはり、管理人様への感謝ということにさせていただきたく思います。

管理人様曰く「良き市民であり、良き父親である人物が昼間は任務に従ってユダヤ人や反体制派の人々の大量殺戮を行い、家に帰ってからは微笑みを浮かべてモーツァルトの音楽を聞いていた」というのは、やはり芸術なり音楽なり演奏なりの真実ではなかろうかと思うのです。簡単な言い方をすれば、芸術なり音楽なり演奏なりの高みは人としての高みとは無関係であるという。

そういう意味では、二度の世界大戦を通してクラシック音楽が(というかヘレニズムを旨とするいわゆる西洋文明が)それまでのエネルギーを失ってしまったのは、かえって幸いであったのでは、と思います。別の言い方をすれば、今のクラシック音楽の人気度というのが、実はこの音楽様式の本来の人気度ではなかろうかとも思うわけです。

#というか、あのモチーフが実は「ユダ・マカベウス」の「見よ勇者は帰る」の主題であったというのは初めて知りました。ヘンデルにこんな形で高みに祭り上げられた「ユダ・マカベウス」本人がこのことを知ったなら、しかも後世の人々がこれまた何の関係もない表彰式にこの曲を毎回流すことを知ったなら、ご本人はさすがに迷惑に思うだろうと心配しきりです…

管理人様がこれからも、ご自愛されながら良きお仕事をお続けになられますよう。

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番 ハ長調, K.330(Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h)::(P)エトヴィン・フィッシャー:1937年録音(Edwin Fischer:Recorded on 1937)

- 2023-05-04:tks

- エトヴィン・フィッシャーを初めて聴いたのは、NHKFM吉田秀和さんのモーツァルト番組でした。その日はK.491のハ短調協奏曲を解説していて、誰だか忘れましたがステレオ録音で全曲流した後、「まだ時間がありますので…」と古い録音ですが途中までとお断りしたうえでフィッシャー盤が放送されました。第1楽章の後、第2楽章の始めで放送が終わりましたが、すっかり聴き惚れてしまい、レコードを買いに行きました。E.フィッシャーのピアノは、全盛期には学術的に過ぎると言われ、没後は浪漫的に過ぎると評価されていたようですが、私の好きなピアニストです。モーツァルトの他、平均率を始めとしたバッハやシューベルトは、歴史的遺産として聴き継がれてほしいと願っています。(この部屋のシュワルツコップのところに、E.フィッシャーが見事な伴奏を付けたシューベルト歌曲集がありますね。)

フランク:ピアノ五重奏曲 ヘ短調::(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー (P)レナード・ペナリオ 1961年8月21日~22日録音

- 2023-04-29:大串富史

- フランクと演奏者の皆様、そして管理人様への感謝と共に。

フランクのこの曲は、わたしにとってヴァイオリン・ソナタや交響曲以上の衝撃です… こんな比較は違うと言われそうですが、ドビュッシーまたラヴェルの弦楽四重奏曲と同等いやそれ以上の衝撃です… これをバックグラウンドミュージックとしていつ流せるかですが、うーん… うーん… うーん…… いつか絶対流す(まて

演奏もいいですね。もっと鳴らしてもいいのかもしれませんが、曲想そのものをしっかり聴きたい(聴かせたい)ので、もう十分過ぎるぐらいです(ちなみにジュリアードの弦楽四重奏曲は、わたし的には違和感があったりしますごめんなさい…)。

最後に管理人様への感謝なのですが、うーん… うーん… うーん…… 「人格破綻者の群れとも言うべきクラシック音楽の作曲家の中で云々」とは、よくぞ言われました(実はこれを言いたくてコメントを書いています)!

#正直な話、クラシック音楽が音楽ではなく小説等の文章であれば、読むのをいや違った聴くのを考えてしまうからです… この年になって懐かしく思い出し今でも面白く思うのは星新一ぐらいで、後の少なからぬ人々は、うーん… うーん… うーん…… 「人格破綻者の群れとも言うべき」なのか、どうなのか。

とはいえワーグナーをニュルンベルクのマイスタージンガーしか流さないのは、実はその辺と関係があったりしますごめんなさい(わたし的には、喜劇はあなたですよね?なのです)…

いずれにしても、管理人様のクラシック音楽への造詣の深さからいつも益を得させていただいております。今後共、どうぞ宜しくお願いいたします。

ラヴェル:ボレロ(Ravel:Bolero)::アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年4月30日録音(Andre Cluytens:Orchestre National de l'ORTF Recorded on April 30, 1953)

- 2023-04-27:yk

- 私は実の所、クリュイタンスのステレオ盤のオーケストラを”下手”だなんてつゆ思わない(「下手なオーケストラトと言うものはない・・・」とフルトヴェングラー大明神も仰せである^_^;;;)・・・・・のですが、改めてこの旧録音を聴くと”しっかりしたオーケストラのクリュイタンスもいいなぁ~~”・・・・と思わず口走ってしまいますねぇ・・・

フランク:交響曲 ニ短調::ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1964年1月7日~12日録音

- 2023-04-26:大串富史

- フランクと指揮者またオケの皆様、そして管理人様への感謝と共に。

今日本語の多人数レッスンのバックグラウンドミュージックで第1楽章を流している最中です。先日もある中国人の生徒さんから「先生、この交響曲はよさげですね!何の交響曲ですか?」というコメントがあったばかりです。フランクもまさか21世紀の極東のわたしたちがこんな形で自分の音楽を聴いているとは夢にも思わないでしょうが。

まあわたしが不勉強なだけなのですが、うわさに聞いていたもののずっと聴かずじまいだったこの曲をここでこうして聴けて、ああまだ聴いていないこんなよさげな曲があったのかとフランクに感謝です。よく言われるように、導入部からして調性は一体どうなってしまう?のか?というのがたまらないですね。

オケと指揮者の皆様にも、テンポといい鳴らせ方といい、バックグラウンドミュージックとして非常に流しやすく感謝です。

最後に管理人様に感謝なのですが、うーん… 偉大なるマイナー曲、なんですねこの曲は。わたし的には第一楽章はブルックナーよりよさげで、第二楽章でかなり気を持たせられ、いざ第三楽章であれー?ボーボーボーボボ、ボーボーボーボボってなんだこれ???みたいだったところが、何度も聞いているうちに、うんうんうんうん、そうだそうなんだこれなんだー、いったれー、みたいになっています。

小川?から始まったクラシック音楽の海はかくも広く深いので、管理人様の労苦にはただただ感謝しかありません。ご自愛されつつ、引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。

ラヴェル:ボレロ(Ravel:Bolero)::アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年4月30日録音(Andre Cluytens:Orchestre National de l'ORTF Recorded on April 30, 1953)

- 2023-04-24:小林正樹

- いやぁ、凄かった!この曲を山のように聴いてきたけど、この<モノラル!>録音の凄さは、僕には強烈です。ボレロを聴いてきて、いわゆるクラシック的な意味(?)で感激などしたことは実演も含めてこの年(?)までなかったけど、アップしていただいた「この」若きクリュイタンス指揮のORTFは、自分の中で最高です。オケも、今は昔のフランス訛り(?)の音がして(とくにバッソンやフレンチホルン群)いいいなぁ! 今更にしてラヴェルの超天才的作曲術に感謝感激。そして、いかにモノラル録音の持つ良さ(細部まで本当によく見えるわな)が素晴らしいか、また逆にステレオ録音の持つ精神的脆弱性(笑)を嫌というほど思い知らされた!クリュイタンスの解釈も恐ろしく素敵ですなぁ。このテーマの旋律がこれほど歌われて美しい凄みを持って聞こえることは本当に未体験でした。いやはやショック!

ドビュッシー:「牧神の午後への前奏曲」::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1953年2月13&14日録音

- 2023-04-23:oboemasa

- はじめまして。この録音はまだ聴いてないですけれど、とにかくすごいサイト作っておられますね。助かりまくってます。そして文章がまたすごい。わかりやすくて面白いなんてそうそう出会えない。ダウンロードさせてもらえて本当に嬉しい。

何かというと初心者向とか敷居を下げるとかそういう方向はツマラナイなあと感じてたのですが、ここみたいに詳しい人にも面白い場所って貴重です。これからも頼りにしています。

テレマン:ターフェルムジーク 第3集 ソロ・ソナタ ト短調(オーボエと通奏低音のための)(Telemann:Oboe Sonata, TWV 41:g6)::(Oboe)アド・マーテル (Harpsichord)グスタフ・レオンハルト 1964年録音8(Oboe)Ad Mater (Harpsichord)Gustav Leonhardt Recorded on 1964)

- 2023-04-18:アドラー

- 私もピリオド演奏は苦手です。好きな聞き手もいるだろうとは思いますが、私も「そっぽを向いて」しまいました。ピリオド演奏だけでなく、以前は好きだったバロックそのものからも次第に遠のいていました。

ピリオド演奏が「新しい解釈」という枠を通り超えて、「正しさ」を主張する「原理主義」に突き進んでいくようになった、というユングさんのご指摘、なるほど。。と思いました。例えば、バーンスタインのマーラー解釈こそ正しい、などと言うのは(私はバーンスタインの解釈は好きですけど)、まずいなあと思います。クラシック音楽の世界が独裁主義者が台頭する世界の政治状況みたいなことになることはないでしょうけど、ちょっとそんなことを連想します。

ところで、遠ざかっていたブリュッヘンの演奏ですが、この演奏はいいですねえ。こんなピリオド音楽もあるんですね。私はピリオド音楽のことをよく分かってなかったのかも。バロックへの関心が戻ってきそうです。アップ有難うございました。

メンデルスゾーン:交響曲第5番 ニ長調, Op.107 「 宗教改革」(Mendelssohn:Symphony No.5 in D minor,Op.107 "Reformations-Sinfonie" )::ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1953月11月2日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on November 2, 1953)

- 2023-04-18:さとる

- ここまで来たら私はAIに超期待してます。

メンゲルベルクのマーラー全集とか、

クナのベートーヴェン全集とか、

グールドが弾いた吉松隆とか、

様々な組み合わせが多分80点ぐらいの質で創造できます♪

たらればを聴けるので、

ある意味パラダイスですwww

モーツァルト:フルート四重奏曲 第1番 ニ長調, K.285(Mozart:Flute Quartet in D major, K.285)::(Fl)ジャン・ピエール・ランパル:パスキエ・トリオ 1956年6月3日録音(Jean-Pierre Rampal:Pasquier Trio Recorded on July 3, 1956)

- 2023-04-17:小林 正樹

- 偉大なソリストが年老いて円熟の境地に達し益々深々とした芸術の奥地へ進む・・などという感覚はこの大フルーティストにはあまり当てはまらないと思いますな。

むしろここに聴かれるような、良い意味での若さ溢れる天才のきらめき。この年代のランパルは実に、掛け値なしの凄さです。もちろん19世紀の超名人たちの演奏を聴けたならそれはそれで又感ずるところは違ってくるでしょうが・・・。そんなことは不可能で我々はともかくもここに聴かれるような眼前のヴァーテュオーソを味わうことになる(ランパルは亡くなりましたが)。おそらく連綿と続いているヨーロッパの演奏家の伝統的名人芸というのは技巧の完璧さ、音質の磨かれ方、音楽的音程感、感興あるテンポ感に基づく伸縮する正確な(?)リズム等が一体となって最終的に「心地よく」我々のお耳に届くときに嬉しくなるのではないかな、等と。いやべらべらと申し訳ない!

でもこのランパルは後のスターン(vn)等との再録より我が耳には数段心地よかったです。アップ、心から感謝です!!

モーツァルト:ディヴェルティメント 変ホ長調, K.563(Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563)::パスキエ・トリオ:1960年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1960s)

- 2023-04-15:yk

- パスキエ・トリオのK.563、3部作完結ですね。私が初めて聴いたK.563がこのERATOのSTEREO録音でした。パスキエ・トリオとしては恐らくモノラルLPの録音がベストなのかもしれませんが、初めて聴いた時の刷り込みもあってか私にはこのSTEREO盤の演奏が今も唯一無二の存在です。この曲には多様なアプローチの仕方があり、実際他にも色々興味深い演奏もありますが(曲が素晴らしく”駄演”と言うのが無いのかもしれません・・・^_^;;)、モーツアルトの完全性にラテン的な自由性からのアプローチ・・・という点では今もパスキエの演奏を超えたものを私は聴いたことがありません。

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)::(Hr)ジョゼフ・エガー:(Vn)ヘンリク・シェリング (P)ヴィクター・バビン 1959年3月12日~14日録音(Joseph Eger:(Vn)Henryk Szeryng (P)Victor Babin Recorded on March 12-14, 1959)

- 2023-04-07:小林正樹

- 素晴らしい奏者をご紹介。有難うございます!私自身はフルートをたしなみますが、管楽器の中ではそれ以上にこのホルンの響きが好きです。なので指揮の解釈なんかあのホルン群さえよけりゃ、どーでもええやん!と思うこともままあるくらいです(笑)。

(曲解説のところにウィーン郊外のバーデン・バーデン、とありますが、もしウィーン郊外ならばバーデンです。ベートーヴェンが第9の執筆をしたりモーツァルトがアヴェヴェルムコルプス等を書いたあのバーデン市ですね。バーデンが一つ余計についてる地名はドイツ国にあります。)

<管理人の追記>

どうやら、前の文章のつながりで間違ったみたいです。ブラームスが着想を得たのはヨーロッパ有数の温泉地として有名なドイツのバーデン・バーデンだったようです。

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 op.63::アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年2月22〜25日録音

- 2023-04-02:シベリウス好き

- 私は、サー・ジョン・バルボローリの演奏で、この曲に開眼できました。

テレマン:ターフェルムジーク 第3集 協奏曲 変ホ長調(2つのホルン、弦楽と通奏低音のための)(Telemann:Concerto for 2 Trombe selvatiche and 2 Violins, TWV 54:Es1)::フランス・ブリュッヘン指揮 アムステルダム合奏団 (Harpsichord)グスタフ・レオンハルト (Horn)アドリアーン・ヴァン・ウォウデンベルク, ヘルマン・バウマン 1964年録音(8Frans Bruggen:Concerto Amsterdam (Harpsichord)Gustav Leonhardt (Horn)Adriaen van Woudenberg, Hermann Baumann Recorded on 1964)

- 2023-03-31:joshua

- 当時20代半ばのヘルマン バウマンが、ナチュラルホルンで初のモーツァルト協奏曲集を出したのは、この5年程あとのこと。80代にして元気に吹いているらしいバウマンは、デニス ブレインがいくら上手くても、録音の良さはもちろん、レパートリーの広さ、音の魅力(高音の安定した美しさ、音を割って吹き鳴らす時の豪快さ)で別格の存在でした。このテレマン、再録ではYAMAHAの楽器でマリナー指揮でした。初録音のこちらは、2番吹きのアドリアン ヴァン ウッデンベルグの音色が優っています。バウマンもこちらの方がロマンチックで音色や吹きまわしが濃厚。第三楽章のゆっくりした掛け合いは、陶然もの。ホルンものでは、他にもソロ、3本のホルンの協奏曲、ホルン2重奏がありますが、ブリュッヘンと入れてますかね。

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83(Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83)::(P)ヴィルヘルム・バックハウス カール・ベーム指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1939年録音(Wilhelm Backhaus:(Con)Karl Bohm The Staatskapelle Dresden Recorded on 1939)

- 2023-03-30:yk

- バックハウスは10歳の時、師であったダルベールのピアノ、ブラームスの指揮!!!によるコノ協奏曲をライプツィヒで聴いています。演奏会の後、ブラームスに紹介されたバックハウスはサイン帳に、第2協奏曲最終楽章開始小節に”幸多き君の未来に”・・・と書き添えてたブラームス自筆のサインをもらって生涯大事に持っていたそうです。まあ、作曲家からサインをもらったからと言って演奏が素晴らしくなる訳ではありませんが、バックハウスのこの協奏曲に限り何だか演奏の後ろに後光がさしそうな逸話ではあります。

有名な67年の録音も発売当初FM放送で紹介した評論家が「ピアニストと指揮者の年齢を足すと150歳を超えるんです・・・・すごいですねぇ~~」と変な感心の仕方をしたのを覚えています。当時リヒテル(+ラインスドルフ)の演奏などに浸っていた私には最初”ゆるふん演奏”という少々下品な印象でしたが、何故か頭と耳には残って数年後には”後光の威力”に屈してLPも購入して聞き入る様になってしまいました・・・恐るべし、老人連の手練手管・・・という処でしょうか。

バックハウスの演奏には矍鑠たるこの39年の録音を初めライブ録音を含めて各年代の録音が幾つか残っていて、それぞれの年齢と時代に応じて独特の味わいのアル演奏になっています。著作権問題が許すようであれば他の演奏もご紹介ください。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン エーリッヒ・ラインスドルフ指揮 ボストン交響楽団 1963年3月5日録音

- 2023-03-26:秋山憲一郎

- 50年以上も昔のこと、中学生の私が学校のレコードコンサートで聞いたのがこの演奏でした。いまだにその時の感激を超える演奏には出会えていません。

パッヘルベル:カノンとジーグ::ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1954年8月21日録音

- 2023-03-25:大串富史

- 指揮者とオケの皆さん、また管理人様への感謝と共に。

パッヘルベルのこの曲はまああまりに有名なので、バックグラウンドミュージックとしてはよさげではあるものの、もし従来のピチカートな演奏であれば決して流さなかったであろうという中でこの演奏を聴き、指揮者とオケの皆さんに謝意を申し述べられればと思いました。

#曲そのものについて言えば、真ん中のジーグはなんだか違うような気がしつつも(とはいえ結局のところこのジーグのレベルのカノンなので曲としてまとまっているわけなのでしょうが)、また有名なカノンに戻って終わるので、まあいいのかなという感じです。一方でこちらで初めて聴かせていただいたシューマンのチェロ協奏曲などは、始まりがおっ?!なのに、終わりがなんだかなで、結局流さないことにしました申し訳ない…

#今日になって日本領事館から小学校3年生の教科書が届いたのですが(予想外の妊娠で授かった孫ぐらいの年の娘がいます)、さっそく音楽の教科書をチェックしたところ、まだ音楽鑑賞やらはなく、いやー座って聴いてられないよね分かる分かるみたいに思いつつも、もう既にブラスバンドからの入部のお誘いなどもあり(こちらでは国歌や少年共産党員団歌を演奏するという特需があるため)、日本の音楽の教科書にも金管楽器をためしに吹いてみよう!というくだりがあったりで、戦線は整いつつあるなーという認識を新たにさせられています(まて)。

何が言いたいのかというと、数十年前と同じく、音楽鑑賞でまたしてもパーセルの主題による青少年のための管弦楽入門とかが登場した日には、ブリテンではなくパーセルをそのまま聴けばそれでいいんだよ、と娘に話す(また原曲を聴かせる)つもりであるということです。青少年を馬鹿にしないでほしいということもありますが、こうした音楽教育次第で今後の世代のクラシック音楽への評価が左右されてしまうわけですから。というか、フィッツウィリアム・ヴァージナル・ブックあたりを演奏させたり聴かせたりということになぜならないのかと、いつも思ってしまいます…

管理人様には、お忙しい中での貴重な音源のアップにただただ頭が下がります。バッハ以前の作曲家の楽曲のアップに、深く感謝しつつ。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 OP.18-6::バリリ四重奏団 1953年録音

- 2023-03-21:クライバーファン

- モーツァルトの室内楽の後に聞きましたが、こちらのほうが、聞きやすかったです。音楽がより構築的、立体的にできているため、あまりなじみがなくても聞きごたえがあります。全体的に、ラズモフスキーほど力が入ってなく、それでもモーツァルトよりはずっと、構築的で頭で遂行した部分の多い曲ですね。

第3楽章の中間部が一番、耳に残りました。ベートーヴェンの弦楽四重奏はラズモフスキーが苦手で、これまで後期ばかり聞いていましたが、初期の6曲と中期の5曲ももう一度全部聞いてみようと思います。

モーツァルト:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174::バリリ弦楽四重奏団 (2nd Va)Wilhelm Huebner 1955年録音

- 2023-03-20:クライバーファン

- このような超有名ではない曲を聴く機会を与えていただきありがとうございます。ユング君さんの音楽に関する造詣の深さに敬服します。

わたしはこの曲をはじめてききましたが、正直、全部を理解できたわけではありません。でも第2楽章と第4楽章は部分的には楽しめました。第4楽章の冒頭のリズムは何とか脳裏に刻めたものです。第2楽章は聞いているうちは優美な曲と思いましたが、一聴しただけでは旋律までは覚えられませんでした。

もう一度、聞いてみたいと思います。

ハイドン:交響曲第100番 ト長調 Hob.I:100 「軍隊」::オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1965年10月録音

- 2023-03-20:コタロー

- この交響曲のすごいところは、「大太鼓、シンバル、トライアングル」の打楽器陣が第2楽章と第4楽章の二つの楽章に登場することです。

これは当時としては画期的なことではないでしょうか!

ちなみに、あのベートーヴェンの「第九」でも打楽器陣は第4楽章の後半しか登場しないですよね。

クレンペラーの演奏は、格調が高く立派なものだと思います。

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, H 48)::ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1945年2月27日~28日録音(Pierre Monteux:San Francisco Symphony Orchestra Recorded on February 27-28, 1945)

- 2023-03-18:コタロー

- 以前も書いたと思うのですが、モントゥーは大の消防好きで、サンフランシスコ市の一日消防署長を務めた際は、ヘルメットに制服姿のモントゥーは大変ご満悦だったようです。

もちろん、モントゥーは指揮者として超一流の腕前を持っていました。しかし、決して偉ぶることなく、その人間的魅力によってオケを心服させるすべを心得ていました。

この演奏を聴いても、モントゥーのそんな素晴らしさが十分伝わってきます。

戦時中のモノラル録音ですが、十分観賞に耐えうる音質です。

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第3番 イ長調, Op.69(Beethoven:Cello Sonata No.3 in A major, Op.69)::(Cell)ルートヴィヒ・ヘルシャー:(P)エリー・ナイ 1956年録音(Ludwig Hoelscher:(P)Elly Ney Recorded on 1956)

- 2023-03-17:yk

- 私も初めて聴かせていただいた録音です。それにしても、この二人の”戦後”録音と言うのはある意味で貴重なものです。

ナチスと音楽・・・更にはドイツ文化との関係は一筋縄で談じられるものでも、談じられるべきものでもないと考えますが、この演奏を聴き私はトーマス・マンを思い起こしました。彼はドイツ文化の根底にある”ナチス的”なるものについて語り、戦後長編小説「ファウストス博士」を書きますが、その告発はナイの様なナチス党員はもとよりフルトヴェングラー等に代表されるような非党員であってもナチス政権下のドイツに残留し活動した”文化人”に対する最も自省的かつ厳しい告発でも有りました(それ故ドイツ国内でのマンに対する評価は微妙なものがありますが・・・・)。

マンがドイツ文化の何を告発したのか?・・・・ソノ理念的な側面は「ファウストス博士」にも描かれていますが、この演奏のyungさんの言う処の”安らぎ”はその実際の”音(楽)”による具体的な記録(の一例)とも聞く事が出来るように思います。

この”穏やかで、静かで、・・・透明感に溢れ”た音楽の内に矛盾なく共存する狂気は、確かにマンが深い自省の中から見出した”ドイツ文化”的なるものを教えてくれるように思いますが、21世紀になりなおウクライナに侵攻したロシアが存在する”今”となってみると、ソノ”狂気”は単に”ドイツ文化”にだけ潜むものであるかどうか改めて考えさせられるものでもあります。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

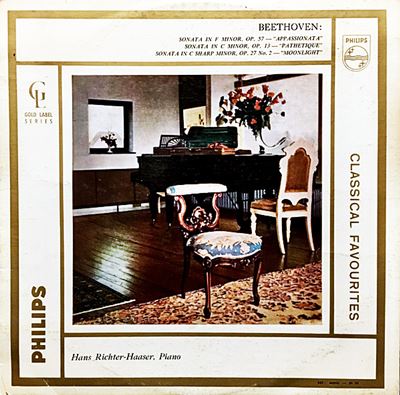

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)