Home|更新履歴(リスニングルーム)

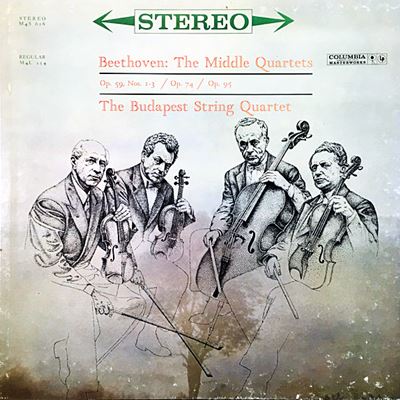

音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

掲示板のリクエストコーナーでビーチャム指揮によるメサイアを所望されていました。59年録音のグーセンス編曲による録音です。 この編曲というのがくせ者で、著作権に関わるとらえ方が諸説あっていまいちはっきりしません。しかし、最も厳しく、創作と同...

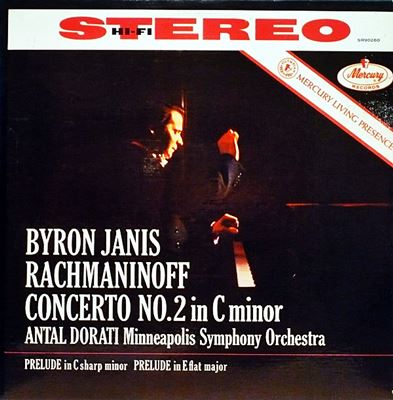

リヒテルの不滅の名録音(^^;に対して、前回は不遜にも「暗い憂愁や甘美なメランコリックなどと言うものは基本的に好きな方ではないので、世間で言われるほどにはこの録音は好きではありません。」などと恐れ多いことを書いてしまいました。そして、「でき...

この録音は、このコンチェルトに多くの人が求めるもの、「ロシア的な暗い憂愁とこの上もなく甘いメランコリック」が最も理想的な形で実現されている演奏でしょう。おそらく、その方向性で勝負をすれば、これを上回る録音は未だ持って存在しないと言い切ってい...

リヒテルという「幻のピアニスト」の凄さを世界中の人々がはっきりと認識したのは、ドイツ・グラモフォンが1959年に行った一連の録音によってでした。もちろん、50年代の初め頃からは一部の人々の間ではリヒテルの存在はも知られていたようです。特に、...

フランチェスカッティの同曲録音を紹介したときに「ハイフェッツの61年盤などと比べても決して負けていない演奏だと思います。」などと書きました。しかし、まてよ、ハイフェッツにはモノラル録音時代の演奏があったはずだと思い出し、棚の中をゴソゴソと探...

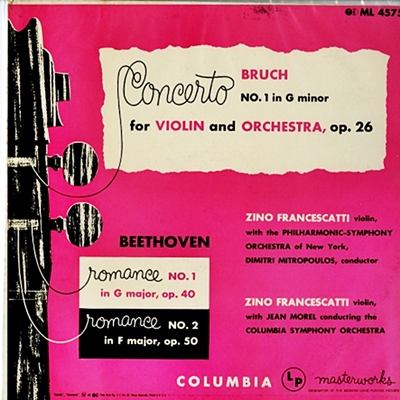

このあたりがフランチェスカッティの全盛期だったのかもしれません。あわせて、ミトロプーロスとニューヨークフィルのサポートも素晴らしくて、もしかしたら、今もってこの作品のベストの一つかもしれません。とは言っても、最近の若手の演奏などはほとんど聴...

「神のごとき」と称えられたフラグスタートの最晩年の録音です。 フラグスタートは例の「トリスタンとイゾルデ」の録音で、どうしても出なかった最高音をシュヴァルツコップの声で差し替えられた事件で第一線から姿を引いてしまいました。あの出来事は、彼...

聞くところによると、モントゥーはハイドンのシンフォニーを得意としていたようですが、スタジオでの録音として残されているのはこの2作品(94番「驚愕」と101番「時計」)だけのようです。 しかし、例え2作品だけであっても、このような形でモント...

聞くところによると、モントゥーはハイドンのシンフォニーを得意としていたようですが、スタジオでの録音として残されているのはこの2作品(94番「驚愕」と101番「時計」)だけのようです。 しかし、例え2作品だけであっても、このような形でモント...

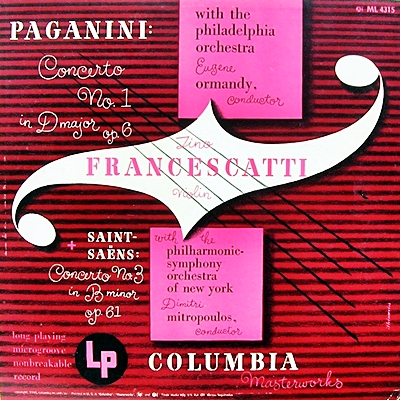

これは素晴らしいですね。 フランチェスカッティというヴァイオリニストへの見方が大きく変わってしまいました。結構凄い人だったんですね。 私の中で、この作品のスタンダードはミルシテインの63年盤でした。もちろん、それも素晴らしい演奏だっ...

フランチェスカッティといえば、「美音」が売り物でした。50年代の日本ではハイフェッツと並ぶほどの人気のあったヴァイオリニストで、ワルターがコロンビア交響楽団とのコンビで「復活」したときに、日本からの要望でモーツァルトのコンチェルトが録音され...

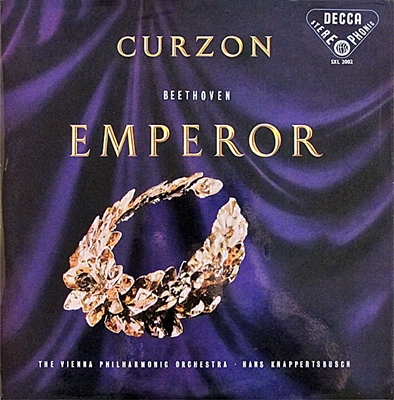

カーゾンと怪物クナッパーツブッシュという組み合わせは、どう考えても食い合わせがよろしくないように感じます。また、録音嫌いで有名なこの二人がどういう経緯で何回もセッション録音を組んだのか、実に不思議な話です。 しかし、調べてみると、結構あち...

カーゾンと怪物クナッパーツブッシュという組み合わせは、どう考えても食い合わせがよろしくないように感じます。また、録音嫌いで有名なこの二人がどういう経緯で何回もセッション録音を組んだのか、実に不思議な話です。 しかし、調べてみると、結構あち...

バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

フェイエルスタートという指揮者に関してはほとんど情報がありません。かろうじて、60年代にオスロフィルの音楽監督をしていたくらいしか分かりません・・・と書こうとしていて、ふと思い出しました。 最晩年のフラグスタートが「神々の黄昏」でブリュン...

ブラームスを演奏すると吐き気がするといったピアニストがいました。この奔放なショパン演奏を得意とするピアニストの発言を目にしたとき、・・・いや、こういう持って回った言い方はやめましょう(^^;、サンソン・フランソワの発言を目にしたとき、いささ...

少し前に、カーゾンとウィーン八重奏団のメンバー(ボスコフスキーやヒューブナー等)による録音を紹介したときに、「スコダはよほどこの作品がお気に入りだったのか、ウィーン・コンツェルトハウスSQ、バリリSQというウィーンフィルゆかりの2団体と録音...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2013-01-19]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 「ハープ」 Op.74

ブダペスト弦楽四重奏団:1960年録音音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

[2013-01-19]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 「セリオーソ」 Op.95

ブダペスト弦楽四重奏団:1960年録音音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

[2013-01-14]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 Op.135

ブダペスト弦楽四重奏団:1960年録音音楽之友社が発刊した「クラシック不滅の名盤800」という雑誌があります。その中に、さらに800から厳選した「究極の100タイトル」というのがノミネートされていて、その中にこのブダペスト弦楽四重奏団による「ベートーベン:弦楽四重奏曲全集」がラ...

[2013-01-13]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第4番 変ホ長調 BWV1010

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-13]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 ハ短調 BWV1011

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-13]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調 BWV1012

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-12]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-12]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-12]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009

(Vc)フルニエ 1960年12月録音フルニエといえばいつも「チェロの貴公子」というラベルがついて回ります。誰が言い出したことなのか分かりませんが(おそらくはフルニエを売り出したいレコード会社の広報担当あたりでしょうか?)、フルニエ自身にしていれば随分と迷惑な話だったのではない...

[2013-01-06]・・・ヘンデル:オラトリオ「メサイア」 HWV.56

ボールト指揮 ロンドン交響楽団&合唱団 (s)ジョーン・サザーランド他 1961年5月、8月録音掲示板のリクエストコーナーでビーチャム指揮によるメサイアを所望されていました。59年録音のグーセンス編曲による録音です。 この編曲というのがくせ者で、著作権に関わるとらえ方が諸説あっていまいちはっきりしません。しかし、最も厳しく、創作と同...

[2013-01-05]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)バイロン・ジャニス ドラティ指揮 ミネアポリス交響楽団 1960年4月録音リヒテルの不滅の名録音(^^;に対して、前回は不遜にも「暗い憂愁や甘美なメランコリックなどと言うものは基本的に好きな方ではないので、世間で言われるほどにはこの録音は好きではありません。」などと恐れ多いことを書いてしまいました。そして、「でき...

[2013-01-02]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)リヒテル スタニスラフ・ヴィスロツキ指揮 ワルシャワフィル 1959年5月録音この録音は、このコンチェルトに多くの人が求めるもの、「ロシア的な暗い憂愁とこの上もなく甘いメランコリック」が最も理想的な形で実現されている演奏でしょう。おそらく、その方向性で勝負をすれば、これを上回る録音は未だ持って存在しないと言い切ってい...

[2012-12-31]・・・ラフマニノフ:前奏曲集より(6曲抜粋)

(P)リヒテル 1959年5月録音リヒテルという「幻のピアニスト」の凄さを世界中の人々がはっきりと認識したのは、ドイツ・グラモフォンが1959年に行った一連の録音によってでした。もちろん、50年代の初め頃からは一部の人々の間ではリヒテルの存在はも知られていたようです。特に、...

[2012-12-25]・・・ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1951年5月18日録音フランチェスカッティの同曲録音を紹介したときに「ハイフェッツの61年盤などと比べても決して負けていない演奏だと思います。」などと書きました。しかし、まてよ、ハイフェッツにはモノラル録音時代の演奏があったはずだと思い出し、棚の中をゴソゴソと探...

[2012-12-24]・・・ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26(Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年2月4日録音(Zino Francescatti:(Con)Dimitris Mitropoulos New York Philharmonic Recorded on February 4, 1952)このあたりがフランチェスカッティの全盛期だったのかもしれません。あわせて、ミトロプーロスとニューヨークフィルのサポートも素晴らしくて、もしかしたら、今もってこの作品のベストの一つかもしれません。とは言っても、最近の若手の演奏などはほとんど聴...

[2012-12-24]・・・清しこの夜~「日曜日のための歌曲集」

ソプラノ:フラグスタート ボールト指揮 ロンドンフィル 1957年4月録音「神のごとき」と称えられたフラグスタートの最晩年の録音です。 フラグスタートは例の「トリスタンとイゾルデ」の録音で、どうしても出なかった最高音をシュヴァルツコップの声で差し替えられた事件で第一線から姿を引いてしまいました。あの出来事は、彼...

[2012-12-16]・・・ハイドン:交響曲第94番 ト長調 「驚愕」

モントゥー指揮 ウィーンフィル 1959年4月録音聞くところによると、モントゥーはハイドンのシンフォニーを得意としていたようですが、スタジオでの録音として残されているのはこの2作品(94番「驚愕」と101番「時計」)だけのようです。 しかし、例え2作品だけであっても、このような形でモント...

[2012-12-16]・・・ハイドン:交響曲第101番 ニ長調 「時計」

モントゥー指揮 ウィーンフィル 1959年4月録音聞くところによると、モントゥーはハイドンのシンフォニーを得意としていたようですが、スタジオでの録音として残されているのはこの2作品(94番「驚愕」と101番「時計」)だけのようです。 しかし、例え2作品だけであっても、このような形でモント...

[2012-12-14]・・・サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調, Op.61(Saint-Saens:Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61)

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1950年1月23日録音(Zino Francescatti:(Con)Dimitris Mitropoulos New York Philharmonic Recorded on January 23, 1950)これは素晴らしいですね。 フランチェスカッティというヴァイオリニストへの見方が大きく変わってしまいました。結構凄い人だったんですね。 私の中で、この作品のスタンダードはミルシテインの63年盤でした。もちろん、それも素晴らしい演奏だっ...

[2012-12-09]・・・メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年11月17日録音フランチェスカッティといえば、「美音」が売り物でした。50年代の日本ではハイフェッツと並ぶほどの人気のあったヴァイオリニストで、ワルターがコロンビア交響楽団とのコンビで「復活」したときに、日本からの要望でモーツァルトのコンチェルトが録音され...

[2012-12-05]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73 「皇帝」

(P)カーゾン クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年6月10?15日録音カーゾンと怪物クナッパーツブッシュという組み合わせは、どう考えても食い合わせがよろしくないように感じます。また、録音嫌いで有名なこの二人がどういう経緯で何回もセッション録音を組んだのか、実に不思議な話です。 しかし、調べてみると、結構あち...

[2012-12-03]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83

(P)カーゾン クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年7月録音カーゾンと怪物クナッパーツブッシュという組み合わせは、どう考えても食い合わせがよろしくないように感じます。また、録音嫌いで有名なこの二人がどういう経緯で何回もセッション録音を組んだのか、実に不思議な話です。 しかし、調べてみると、結構あち...

[2012-12-01]・・・モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第37番 イ長調 K402

(Vn)バリリ (P)スコダ 1954年録音バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

[2012-12-01]・・・モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第24番 ハ長調 K296

(Vn)バリリ (P)スコダ 1952年録音バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

[2012-12-01]・・・モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第40番 変ロ長調 K454・

(Vn)バリリ (P)スコダ 1954年録音バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

[2012-12-01]・・・モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第35番 ト長調 K379

(Vn)バリリ (P)スコダ 1951年録音バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

[2012-12-01]・・・モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第20番 変ホ長調(偽作) K58

(Vn)バリリ (P)スコダ 1952年録音バリリという人は生粋のウィーン子であり、10代の頃からその才能が評価されて演奏活動を展開しました。やがて、1938年、17才でウィーンフィルに入団するとその翌年にはコンサートマスターに就任しています。そして、1945年からはウィーンフィルの...

[2012-11-28]・・・グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)カーゾン フィエルスタート指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月22日?23日録音フェイエルスタートという指揮者に関してはほとんど情報がありません。かろうじて、60年代にオスロフィルの音楽監督をしていたくらいしか分かりません・・・と書こうとしていて、ふと思い出しました。 最晩年のフラグスタートが「神々の黄昏」でブリュン...

[2012-11-25]・・・ブラームス:ピアノ小品集

ルービンシュタイン:1953年録音ブラームスを演奏すると吐き気がするといったピアニストがいました。この奔放なショパン演奏を得意とするピアニストの発言を目にしたとき、・・・いや、こういう持って回った言い方はやめましょう(^^;、サンソン・フランソワの発言を目にしたとき、いささ...

[2012-11-24]・・・シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667 「鱒」

ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団 (P)スコダ 1950年録音少し前に、カーゾンとウィーン八重奏団のメンバー(ボスコフスキーやヒューブナー等)による録音を紹介したときに、「スコダはよほどこの作品がお気に入りだったのか、ウィーン・コンツェルトハウスSQ、バリリSQというウィーンフィルゆかりの2団体と録音...

前のページ/次のページ

[2025-09-01]

フォーレ:夜想曲第1番 変ホ短調 作品33-1(Faure:Nocturne No.1 in E-flat minor, Op.33 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-08-30]

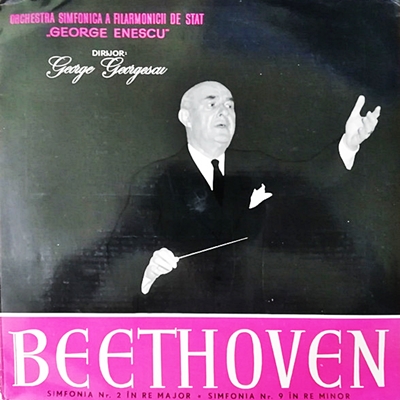

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major ,Op.36)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月20日録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on April 20, 1961)

[2025-08-28]

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:Orcheste de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on 1960)

[2025-08-26]

フランク:交響詩「呪われた狩人」(Franck:Le Chasseur maudit)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)

[2025-08-24]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ヘ長調 BWV.540(J.S.Bach:Toccata and Fugue in F major, BWV 540)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-08-22]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:London Festival Orchestra Recorded on 1960)

[2025-08-20]

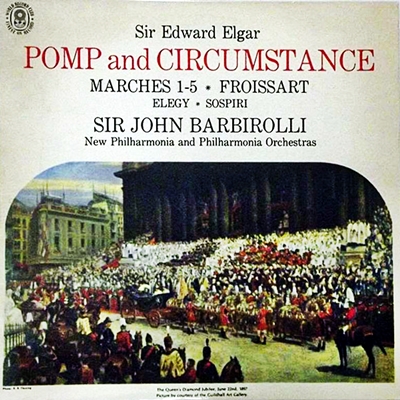

エルガー:行進曲「威風堂々」第5番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 5 in C Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-08-18]

ベートーベン:交響曲第1番 ハ長調 作品21(Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-08-16]

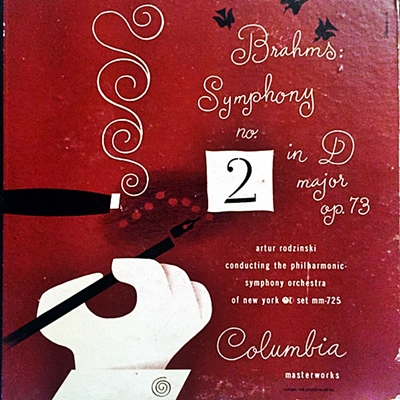

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73(Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73)アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年10月14日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on October 14, 1946)

[2025-08-14]

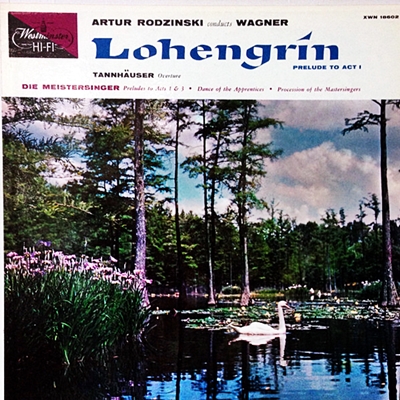

ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲&第3幕への前奏曲~従弟たちの踊りと親方達の入場(Wagner:Die Meistersinger Von Nurnberg Prelude&Prelude To Act3,Dance Of The Apprentices)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニ管弦楽団 1955年4月録音(Artur Rodzinski:Royal Philharmonic Orchestra Recorded on April, 1955)