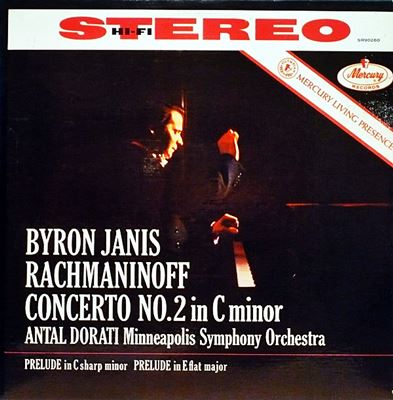

Home|バイロン・ジャニス(Byron Janis)|ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)バイロン・ジャニス ドラティ指揮 ミネアポリス交響楽団 1960年4月録音

Rachmaninov:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 「第1楽章」

Rachmaninov:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 「第2楽章」

Rachmaninov:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 「第3楽章」

芸人ラフマニノフ

まあ、ラフマニノフ自身にとっても第1交響曲の歴史的大失敗によって陥ったどん底状態からすくい上げてくれたという意味で大きな意味を持っている作品です。(この第1交響曲の大失敗に関してはこちらでふれていますのでお暇なときにでもご覧下さい。)

さて、このあまりにも有名なコンチェルトに関してはすでに語り尽くされていますから、今さらそれにつけ加えるようなことは何もないのですが、一点だけつけ加えておきたいと思います。

それは、大失敗をこうむった第1交響曲と、その失敗から彼を立ち直らせたこのピアノコンチェルトとの比較です。

このピアノコンチェルトは重々しいピアノの和音で始められ、それに続いて弦楽器がユニゾンで主題を奏し始めます。おそらくつかみとしては最高なのではないでしょうか。ラフマニノフ自身はこの第1主題は第1主題としての性格に欠けていてただの導入部になっていると自戒していたそうですが、なかなかどうして、彼の数ある作品の中ではまとまりの良さではトップクラスであるように思います。

また、ラフマニノフはシンコペーションが大好きで、和声的にもずいぶん凝った進行を多用する音楽家でした。

第1交響曲ではその様な「本能」をなんの躊躇いもなくさらけ出していたのですが、ここでは随分と控えめに、常に聞き手を意識しての使用に留めているように聞こえます。

第2楽章の冒頭でもハ短調で始められた音楽が突然にホ長調に転調されるのですが、不思議な浮遊感を生み出す範囲で留められています。その後に続くピアノの導入部でもシンコペで三連音の分散和音が使われているのですが、えぐみはほとんど感じられません。

つまり、ここでは常に聞き手が意識されて作曲がなされているのです。

聞き手などは眼中になく自分のやりたいことをやりたいようにするのが「芸術家」だとすれば、常に聞き手を意識してうけないと話は始まらないと言うスタンスをとるのが「芸人」だと言っていいでしょう。そして、疑いもなく彼はここで「芸術家」から「芸人」に転向したのです。ただし、誤解のないように申し添えておきますが、芸人は決して芸術家に劣るものではありません。むしろ、自称「芸術家」ほど始末に悪い存在であることは戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」という愚かな営みを瞥見すれば誰でも理解できることです。

本当の芸術家というのはまずもってすぐれた「芸人」でなければなりません。

その意味では、ラフマニノフ自身はここで大きな転換点を迎えたと言えるのではないでしょうか。

ラフマニノフは音楽院でピアノの試験を抜群の成績で通過したそうですが、それでも周囲の人は彼がピアニストではなくて作曲家として大成するであろうと見ていたそうです。つまりは、彼は芸人ではなくて芸術家を目指していたからでしょう。ですから、この転換は大きな意味を持っていたと言えるでしょうし、20世紀を代表する偉大なコンサートピアニストとしてのラフマニノフの原点もここにこそあったのではないでしょうか。

そして、歴史は偉大な芸人の中からごく限られた人々を真の芸術家として選び出していきます。

問題は、この偉大な芸人ラフマニノフが、その後芸術家として選び出されていくのか?ということです。

これに関しては私は確たる回答を持ち得ていませんし、おそらく歴史も未だ審判の最中なのです。あなたは、いかが思われるでしょうか?

ホロヴィッツがこの作品を取り上げていればおそらくこんな風に演奏したのでしょうか?

リヒテルの不滅の名録音(^^;に対して、前回は不遜にも「暗い憂愁や甘美なメランコリックなどと言うものは基本的に好きな方ではないので、世間で言われるほどにはこの録音は好きではありません。」などと恐れ多いことを書いてしまいました。そして、「できれば、そんなロマン性などはかなぐり捨てて、ひたすらガンガン引きまくってくれるような演奏を聴きたいと思うことが多い」などと書いたのですが、それでは、そんな演奏なんてどこにあるんだろう?とCDの棚を探し回ってみました。そして見つけてきたのが、この録音です。

バイロン・ジャニス、16歳でホロヴィッツに見いだされて彼の弟子となり、ほとんど家族同然にすごしたと言われるピアニストです。ホロヴィッツは弟子をとることにはあまり熱心ではなかったために、公式に弟子とされるのは彼をのぞけば「ゲイリー・グラフマン」「ロナルド・トゥリーニ」の二人だけです。そして、おそらくは、ホロヴィッツと最も濃厚な関係を持ったのはこのバイロン・ジャニスだろうと言われています。何しろ、ホロヴィッツ自身が自ら弟子にならないかと誘った唯一のピアニストなのですから。

このジャニスの演奏を聴いて真っ先に思ったのは、もしもホロヴィッツがこの作品を取り上げていればおそらくこんな風に演奏したんだろうな・・・ということです。ホロヴィッツはジャニスに対して「絶対に俺のコピーになるな」と言っていたそうですが、残されたジャニスの録音を聞く限りでは、彼の演奏は驚くほどに「ミニ・ホロヴィッツ」です。

このラフマニノフでも、その強靱なテクニックでガンガン弾きまくっている雰囲気はまるでホロヴィッツですし、その一見するとザッハリヒに見える音の上にうっすらとロシア的な感傷も振りかけられているあたりは、まさにホロヴィッツそのものです。

もちろん、この録音を持ってして、この作品のベストの演奏だ!等という気は毛頭ありません。

それどころか、基本的には傍系に分類される演奏であることは否定しません。しかし、誰も彼もが「暗い憂愁や甘美なメランコリック」に憂き身をやつしているなで、こんな風にまで吹っ切れた演奏をしていた奴がいたなんて楽しいじゃないですか。そして、こういう幅広い解釈を受け入れる懐の広さがあるところにこそクラシック音楽の楽しみがあったのです。

誰も彼もがお利口になって、スタンダードをなぞったような無難な演奏ばかりするようになったことこそが、クラシック音楽衰退の一因だなとつくづく感じさせてくれる演奏です。

なお、バイロン・ジャニスは今ではほとんど忘れ去られたピアニストになっています。それはキャリアの途中で指の故障に悩まされ70年代からは演奏活動を中止せざる得なかったためだと言われています。

やはり、ホロヴィッツのように演奏し続けるというのはホロヴィッツにしかできなかったということなのでしょうか。

<追記>

録音に関しては、最新録音のあれこれと比較しても絶対に負けていません。60年というステレオ録音の初期において、どうしてこのような驚異のクオリティを実現できたのかと驚かされてしまいます。そのあたりの、オーディオ的な興味がある人は「FLACデータベース」にflacファイルをあげておきますので、できればwaveに変換してからしかるべき装置で聞いてみてください。

録音プロデューサーは呼ばれる人たちはこの半世紀、何をやっていたのでしょうか?

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-01-09:索礼空留

- はっきり覚えていませんが、十数年前の Penguin CD Guide で、この演奏にロゼット(特選)マークがついていたような気がします。日本ではともかく、イギリスではもともと評価の高い演奏なのかもしれません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)