Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 864‐BWV 869)::(Cembalo)ワンダ・ランドフスカ:1949年3月&1950年2月録音

- 2022-09-13:白鳥座

- ランドフスカのチェンバロは本当に独特としか言いようがありませんが、古楽やピリオドという枠を一旦、捨てて「ランドフスカ・モデルのチェンバロ」という個性的な一つの楽器として見ると、本当に素敵な音楽であると改めて気付かされる次第です・^^

チャイコフスキー:交響曲第7番 変ホ長調(ボガティレフ編)::ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年録音

- 2022-09-13:チャイ七

- むかしむかし高校生のときこの曲をエアチェックして時々聴いてました。おそらくライブだったと思います。そのときのカセットもなくしてしまいました。演奏者を忘れてしまいました。オーマンディではなかったです。最終楽章の冒頭が印象的なんですよね。

ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14::モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団1950年2月27日録音

- 2022-09-13:ロゼフレイヴァー

- この演奏を若いころ初めて耳にしたときは、第4楽章の最後の音や最終楽章の鐘の明るい音にびっくりしたものでした。この両楽章は確かに白眉だと思いますが、それまでの楽章の一気呵成の進め方、荒いといえば荒いですけれども、何とも爽快で、変に神経質な暗さを感じさせないところがとても気に入っています。70年以上も昔のLP最初期の録音ながら、この明晰さもすばらしい。老境に入った今、これが一番お気に入りの演奏になりました。(どういうわけか、これを聴くと昔見たモノクロの幻想交響楽という映画を思い出します)。それにしても、モントゥーの再録音はウィーンフィルではなく、ロンドン響あたりでやってくれていたら、さぞかし溌剌としておもしろかったのではないかなと、個人的には想像してしまいます。

モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調, K.364::フェリックス・プロハスカ指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 (Vn)ワルター・バリリ (Va)パウル・ドクトール 1951年録音

- 2022-09-12:笑枝

- K.364 大好き人間です。

オイストラフ-バルシャイ盤に遇う前は、一番好きな演奏でした。

初期盤を置いてあるクラシック喫茶によく通ったものです。

いつ行っても、リクエストするのはこの盤だったので、客が少ないと、バリリですね、とかけてくれたものです。

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調, Op.92::コリン・デイヴィス指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月21日~22日録音

- 2022-09-11:ROYCE

- 私が愛聴しているコリン・デイヴィス/ロンドン響によるモーツアルトの交響曲39番と40番の録音(1961年、フィリップス)もベートーヴェンと同年のようです。ご指摘のようにモーツアルトでも二度と現れない輝きを感じます。

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 op.39::アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1952年2月21〜22日録音

- 2022-09-09:藤原正樹

- 星は7つ。曲が若いのでそのぶんひいてあります、(そんなことを言って、お前は何もんやといわれそうですが)。録音はなかなか生々しいし、当時としてはデッカで入れられたことは幸運で、ティンパニやブラスはデッカでないと生きなかったと思います。昔の「暮しの手帖のレコードショップ」ふうにいうと「録音は古いが立派」。

「男は黙ってシベリウス」という雰囲気の演奏です。必要以上のことをやりすぎないから好きな演奏。第二楽章のヴァイオリンだって、妙に泣かしてしまうと嫌味だし、メロドラマになるんですね。鬼瓦みたいな顔して、シベリウスもコリンズも抒情的なものは心得ているんです。ハープなんど出てきても甘くならない。

チャイコフスキー:交響曲第7番 変ホ長調(ボガティレフ編)::ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年録音

- 2022-09-07:tks

- まさかここにこれが紹介されるとは思いませんでした。限りなく戯作に近いものだと思いますが、面白く聴けます。ピアノ協奏曲第3番と聴き比べるのも一興です(幸いオーマンディがグラフマンと組んだ録音もあります)。さて、私もオーマンディ盤以外知りませんでしたが、調べてみると父ヤルヴィなど、いくつか録音があるようです。聴き比べるとオーマンディ&フィラデルフィアの特色がよりはっきりするかもしれませんね

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, Op.73::カール・シューリヒト指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1953年6月4日~7日録音

- 2022-08-30:yk

- 私はシューリヒトのファンでもありませんし良き理解者でもありませんが、いい(私の好きな)演奏ですね。この時代の指揮者のブラームスへの馴染みの良さ・・・と言うか相性というか、”主情性がこぼれだして”も違和感を感じさせない安定(心)感を感じます。

シューリヒトは1880年生まれです。ブラームスが亡くなったのは1897年ですから、シューリヒトはブラームスと同時代者・・・ワルター、フルトヴェングラー、クナッパーツブシュ等と同様ブラームスが生きた時代の同じ空気を呼吸した指揮者たちの一人でした。この世代の指揮者は皆ブラームスを重要なレパートリーとして演奏していて、それぞれ(現代の指揮者たちに比べても)随分個性的で”主情性”に溢れている・・・ウィーン・フィルの響かせ方にも随分相違がある・・・とも言えますが、彼らにとってはブラームスはそれだけ身近な・・・いわば”私たち”の音楽だったのでしょう。

このシューリヒトによるブラームスにも”客観性”の頸木に囚われることなく自然に自分の主観性を表出することの出来る(ある意味で幸運な)世代に属している指揮者のブラームスの響きを聴くことが出来るようです。

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53::(Vn)ヨハンナ・マルツィ:フェレンツ・フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1953年6月3日~5日録音

- 2022-08-29:大和田保臣

- 初めまして。いつも楽しく拝見させていただいております。

マルツィは私の大好きな演奏家の一人で、あの清楚で且つ、ほんのり色気など感じられる演奏は、堪りませんね。

ドヴォルザークしかり、ヴァントと協演した、ブラームスの協奏曲など、素晴らしい演奏ですね。

ほかに以前イギリスのクーダルシェ(?)というレーベルでしたっけ、一連のソナタ等(ベートーベン、シューベルト等)夢中に収集した記憶があります。

シベリウス:交響曲第6番 ニ短調 op.104::アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1955年1月25〜27日録音

- 2022-08-24:藤原正樹

- 録音もいいです。この名演がデッカで残されたことには感謝。ハープが適正レベルで入り、ブラスの咆哮、弦の豊穣、打の存在感、素晴らしい。

ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調 Op.93 ::モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1950年2月28日録音

- 2022-08-23:藤原正樹

- 結局は4と8だけだったのが残念。

実演で接したら、迫力あるし、感動するんだと思います。ただ、商品として繰り返し聴くレコードとなると、企画会議に出てもペンディングにされたか。

加速する部分がやや一本調子だし、金管楽器が元気よすぎる嫌いはないではない(でもこれってアメリカ人好みじゃない?)とはいえ、当時のRCAにはモントゥーでベートーヴェン全集を作ろ

うと考える人はいなかったのでしょうね。いたら、まあ、RCAの社内ではフランク・キャプラかビリー・ワイルダーの喜劇映画みたいなコメディが繰り広げられたか。星は7つ。

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 , Op.68::カール・シューリヒト指揮:スイス・ロマンド管弦楽団 1953年12月28日録音

- 2022-08-19:joshua

- ほんの少しですが、夏から秋に変わるのが感じられだしました。このブラ1、第4楽章、一気呵成に聴いてしまいました。スイスロマンドも一般的評判より上手く聞こえました。

私の知っているシューリヒトブラ1は、彼の晩年、60年代シュトゥットガルト放送響のものですが、甲乙つけがたいですね。

最後まで戦い続ける「老いたるチャンピオン」の覇気、という説明文のフレーズが思い出される晩年らしからぬ演奏をもう一度聞きたくなってきました。

そう、演奏によっては晩夏の今、地上平野部でもブラームスが聴くに堪えるのでしょう。

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304::(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月

- 2022-08-18:笑枝

- いい演奏ですね。

セルといい、ドルイアンといい、なんと間がいいんでしょう!

第二楽章のメヌエットの部分、さらっと弾いているのに、ビートが利いていて、哀愁ただよってる。何度聴いても、思わずホロリとさせられます。

ベートーベン:交響曲第4番::カール・シューリヒト指揮 ベルリン・フィル 1942年録音

- 2022-08-17:マコト君

- 初めまして。私はいまだにパッケージソフト派で、ディスクを収集に苦しむ(?)クラシック愛好家です。本サイトの充実ぶりと管理人様の見識には深い敬意を覚えよく拝見させていただいております。

私は「軽い」シューリヒトが大のお気に入りで、管理人様の彼に対するご意見は興味深く拝読しております。

ところで、私は1942年のシューリヒトのこの曲の録音として、St$(D+#dtische Orchester Berlinとの演奏を愛聴してきました。同年にベルリン・フィルとの演奏があったとは知りませんでした(同年に同じ曲を吹き込むというのは精力的ですね!)。ご紹介ありがとうございます。おそらくSP音源と思われますが、音源の情報を教えていただけるとありがたいです。

なお、St$(D+#dtische Orchester Berlinとの同曲のSP盤はPolydor68139/43です。

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1967年8月25日録音

- 2022-08-17:笑枝

- 第三楽章・メヌエット、カセットにダビングしてよく聞きました。

トリオからメヌエットに戻るところが、何度聴いても、いいです。

レコード録音の話題になりますが、小生最初に買ったLP がベームのハフナーとプラハでした。たしか、プラハだったと覚えてますが、最終楽章、おいしいピークの部分で、つなぎがハッキリわかるお粗末な編集でがっかりしました。

カラヤンの《英雄》交響曲でも苦い思いをさせられ、好きでもアンチでもなかったのですが、ドイツグラモフォンの仕事の姿勢、カラヤンの仕事の姿勢がいっぺんに嫌いになりました。

一楽章、四楽章に不自然極まりない、音響の増減がありました。

オケの現場の増減ではない、ということが、クラシック初心者の小生でも分かりました。

録音スタジオのイコライジング、ボリュームコントロールをいじってるんですですね。

ベルリンフィルの二度目のべートヴェン全集。レコードセールスにあぐらかき、レコードファンをあなどる仕事ぶりにあきれて、以来、カラヤンは聴かなくなりました。

シベリウス:交響曲第3番 ハ長調 op.52::アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年5月5〜6日録音

- 2022-08-17:藤原正樹

- 「男は黙ってシベリウス」というべき名演。木管楽器の切実さ、金管楽器の必要にして十分な咆哮、ティンパニの激しさ、8点。

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1967年8月25日録音

- 2022-08-15:浅野修

- 皆さん、すみません。

自分で検証をお願いしておいて、自分で回答することになり大変申し訳ございません。

ジョージ・セル談話室にもスレさせて頂いたところ、tomari様ほか沢山の方からレスが有り、私が見たDiscogsのHPの記載の

「レーベル:CBS ? S 77242、

2 x レコード, LP, Album」

国: Germany

リリース済み: 1967年」

1967年リリースは間違いのようでした。

このオリジナル・アナログ・マスターの外箱写真(タワーレコード、ハイブリッドSACD,SICC10270~2のブックレット)に、1968年1月22日記載が有ります。また、同ブックレットに西村弘治氏解説で、40番単独では発売されず、アメリカでは1971年1月にほかの交響曲と組み合わせた2枚組LPとして登場した(MG 30368)。一方日本ではアメリカ盤に先駆けて、1970年8月に39番とのカップリングで1枚物として発売されている(SONC10280)。と記載されています。よって初出は、日本盤追悼レコードとなります。

セルは、このコピーのリピート部分への貼り付けを天国でどう思っていたのでしょうか。

大変お騒がせいたしました。

失礼します。

バッハ:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 BWV1052::レナード・バーンスタイン指揮 (P)グレン・グールド ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1957年4月4日&30日録音

- 2022-08-12:アドラー

- 1楽章の終わりから1分半くらい?戻ったところから始まるピアノソロだけの部分、ここはYou tubeで他の現代のピアニストが演奏しているのを見ると、ここに特に気持ちを込めようとしているのがよく分かる部分だと思います。あれだけ込めようとしているのを見ると、込めることが出来る部分の筈だと感じていながら、なかなか込めることが出来ない苦労があるんだろうと思います。プロのピアニストにとって大して技術的な難しさはないと思うのですが。その部分、You tubeで見るグールドは、完全に入り込み、孤独な世界に沈み込んでいて、他を寄せ付けない凄みを感じます。

ここにアップしていただいている演奏はYou tubeの動画ほどではないのが残念ですが、それでも独特の世界を感じさせます。バーンスタインの指揮は粘り気がありますが、この粘り気がないとこのグールドにマッチしないように思えます。いつ聞いても感動させられます。

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート(1)~アメリカ国歌・ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92::ジョージ・セル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1943年7月4日録音(ニューヨーク・フィル デビュー・コンサート)

- 2022-08-12:望月 岳志

- 『ジョージ・セル 音楽の生涯』(マイケル・チャーリー著、伊藤氏貴訳)のp.122では、

「愛国的な休日に鑑みて・・・」とありました。(・・・の部分には原著に混乱があったようで、コンサートのスタートがスーザの「星条旗よ永遠に」となっています。)

当日7月4日はUSAの独立記念日の祝日ですので、その日に開催されるコンサートでは国歌やそれにちなんだ曲が演奏される習慣なのかどうか分かりませんが、チャーリー氏の考えでは「独立記念日に鑑みて」冒頭が国歌、アンコールがスーザの「星条旗よ永遠に」だったようです。

ちなみに探してみたところ、ボストンポップスの1978年7月4日(https://youtu.be/l7hMTZ-GhUg?t=4865 )では、最後にスーザの「星条旗よ永遠に」が演奏されています。

独立記念日とは言えコンサートでいきなり国歌というのは、戦時下ということもあったのかも知れないですね。

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1967年8月25日録音

- 2022-08-09:浅野修

- 相変わらずセルの大ファンを続けております。

この度、1967年録音の40番の第3楽章のトリオの冒頭箇所で、一つのテイクがコピーされ、リピート部分に使用されていることが分かりました。

よって、初リリースがセルの存命中の1967年ドイツで発売で良いかが重要になって来ました。

yung様、1967年初出で間違いないでしょうか。

もし、セル存命中でセルが知らないところで勝手に行われたとしたら、もちろん亡くなった後でもですが、レコード芸術の大問題と思います。

このコピーによる繰返しは私の知る限り、セルの死後追悼盤としての日本盤LP SONC10280、1995年 SRCR9844 日本盤のCDまでで、2001年 SRGE751 日本盤SACD以降は繰返しが無くなっております。

なぜ、この様なことが行われたのか、皆さんの検証をお願いします。

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1959年3月20日~21日録音

- 2022-08-06:大串富史

- 懐かしき名曲とセルとオケの皆様、また管理人様への感謝を最初にお知らせしたく思いました。

懐かしきというのは中学校に入学し最初に吹かされたのがこの曲(の第4楽章)だったからです。セルの演奏はアンチェルの演奏より聴きやすく思いました。これはバックグラウンドミュージックとして使いたいという小生のニーズと合致しています。

詳しいことはよく分からないのですが、アンチェルの第3楽章を聴いて、これはちょっと…と思い、セルの第3楽章を聴いて、うんうん、と思ったものの、第4楽章を聴いて、へースコアはそうなのか?と思った次第です。

というのも学生時代にクーベリック版を聴いていた時と弦の響きが明らかに違うので。いやこの演奏ぐらいすんすんとテンポよく進んでくれれば何も言うことはないのですが、正直これほどの違いは前に自分の感覚に合ったバルトークのオーケストラのための協奏曲(これもセル版が好きだったりします)を探していた時以来です。

クラシック音楽を聴くと宿題ばかりがどんどんたまる一方で、時間がいくらあっても足りないように感じます…

ベートーベン:弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調, OP.18-1::レナー弦楽四重奏団:1928年10月25&27日録音

- 2022-08-02:toshi

- レナー弦楽四重奏団の演奏を聞くと、気持ちがほっこりします。

古き良き時代の音楽が感じられます。

今のハイテク・カルテットはどれを聞いても同じに聞こえます。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番::P:ホロヴィッツ セル指揮 ニューヨークフィル 1953年1月12日録音

- 2022-08-01:望月 岳志

- 1953年1月12日 ホロヴィッツのアメリカデビュー25周年記念(シルバージュビリー)の「ニューヨークフィルの年金基金コンサート」。カーネギーホールでのライブ録音。コンサート前半は、セル指揮ニューヨークフィルでチャイコフスキーの交響曲第4番が演奏されたそうですね(マイケル・チャーリー『ジョージ・セル 音楽の生涯』p.224)。

セルとニューヨークフィルの録音はBlue Sky Labelでも随分紹介されており、関係が深かったのだろうとは想像していましたが、前述の伝記を読み始め、オーストラリアからアメリカに渡って以来のその関係の深さに驚かされました。当時はミトロプーロスの次の音楽監督にセルがなるのではという噂もあったほどなんですね。

第3楽章でのホロヴィッツの奔馬のような演奏が「とんでも」界隈には格好のネタになったこともありましたが、全曲に渡って自由奔放に美音と超絶技巧を振りまくホロヴィッツと、オーケストラを、ピアノと対話させ、支え、競わせるセルの意外にも「ロマンチックな」演奏は、実に聴きごたえがあります。

そういえば、ホロヴィッツのデビュー50周年(ゴールデンジュビリー)1978年では、やはりニューヨークフィルで、指揮者はユージン・オーマンディ。ラフマニノフの3番でした。

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98::ヨッフム指揮 ベルリンフィル 1953年12月録音

- 2022-07-30:村地優

- まるまる一週間かけて、リスニングルームを遡り、最後?の2003年だったかに行き着きました。以前からもかなりDLしていたので、ハードディスクにいっぱいたまりました。これまでは、ほぼほぼ、MP3データベースからDLして、別のサイトでジャケットの画像を取ってきて、iTuneで貼り付け…。定年退職後もパートでほぼ毎日終日働いており、通勤電車でMPとワイヤレスイヤフォンで聴いています。気に入ったら、同じ曲ばかり。オーディオとレコードで下宿の部屋の半分が埋もれていた時代から、隔世の感があります。

リスニングルームの嬉しいのは、3つ。貴兄の貴重なコメント、見た事の無いジャケット、そしてこのブラームス4番のように、何故かMP3データベースには無い曲と出会えることです。はじめは、「これ、検索でけへんのかい」とかも思いましたが、だんだんとこの「出会い探し」にハマってしまいました。それにしても、たくさん。ブラ4は、youtubeで、レヴァインが1楽章のラスト1分くらいのが出ていて、それが甚く気に入っています。あれ、CDにならないかな。書けばキリがありませんが、このサイトに感謝しています。

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 Op.63::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年6月20,21日録音(東京文化会館)

- 2022-07-28:Sammy

- 前の方のコメントにある、渡辺暁雄さんは第4番がお好きだった、高く評価されている、というコメントに納得の、素晴らしい演奏と思います。

指揮者、オーケストラとも作品を隅々まで太く明瞭に絶妙なバランスをもって演奏し、くっきりした音像を打ち出すことで、作品の持つ陰影に富む豊かな響きと構成、展開を明らかにしていると思います。特に作品の持つ暗さと痛ましさ、その中にうごめく不屈の姿勢、漆黒に浮かび上がる一筋の光明が、ためらうことなく堂々と打ち出されているように感じました。

正直なところ、これほど素晴らしい作品だと感じたのは、この演奏が初めてではないかと思います。以前からこの作品には恐れを持ちつつ魅了されていたつもりだったのですが、この演奏で初めてこの曲を、腹の底から体感したように思います。

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年5月7,8日録音(東京文化会館)

- 2022-07-27:Sammy

- 端正で透明感のある、しかし明瞭で力強く熱い演奏、それを克明にとらえた録音。淡々と、バランスよく、くっきりと描かれているのだけれども、ずっしりとした手ごたえと、不思議と鬼気迫るスケール感があって、聴いていて次第に圧倒されていきました。Yungさんご指摘の終盤は特に圧巻です。この時期の日本でこの水準の演奏とは、改めて恐れ入ります。

J.S.バッハ:ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ短調, BWV 1023::(Vn)ラインホルト・バルヒェット:(Cembalo)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ (Cello)ヤコバ・ムッケル 1961年リリース

- 2022-07-27:tks

- いつも楽しく聴かせて頂いております。先日「クラシック偽作・疑作大全(近藤健児/久保健、青弓社)」という本を読んだところだったので、とてもタイムリーでした。yungさんのおっしゃるようにバッハの真作であろうとなかろうと「バロック時代らしい美しさに溢れ」た音楽を楽しめばよいのですし、これらの作品がバルヒェットの素晴らしい演奏で遺されたことに感謝すべきだと思います。もっとも、このBWV1023はバッハの真作らしいですが。

モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」::ヘルマン・アーベントロート指揮 ライプツィヒ放送交響楽団 1956年3月26日録音

- 2022-07-27:松本聡

- 「これを一言で表現すれば、アーベントロートという人の中にはフルトヴェングラー的なものとトスカニーニ的なものがなんの矛盾もなく同居していると言うことでしょうか。」

いやはや…アーベントロートが“発掘”されて大々的に喧伝されたときがなつかしく思い出されました。その宇野コウホウ作のキャッチフレーズをYUNG氏が使うとは!

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43::渡辺暁雄指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 1962年録音(杉並公会堂)

- 2022-07-26:Sammy

- 明瞭な録音、残響の少ないデッドなサウンドの故に、また古いがゆえにクライマックスで割れ気味の音の故に、確かに荒い響きとなっていて、当時のオーケストラの限界がさらけ出されているかもしれません。

しかし、この演奏は隅々まで克明に、適切なバランスを保って、作品の姿を白日の下にさらしながら、全力で挑んでいくように聞こえます。無難な道を行くこともできたのかもしれませんが、むしろここでは限界に挑戦するかのような、開き直ったかのように振り切った、献身的な力強い演奏が屹立し、その荒さと共にではあれ、素手でつかみ取ったかのような新鮮な感触で、聞き手を圧倒するように思えました。

音楽を演奏する喜び、それを聴き手として共有する喜び、この曲を最初に聴いた時の感激。初心を思い起こさせられるようでした。であれば、演奏が荒くても、代えがたい魅力のある新鮮な演奏だと思います。この曲の演奏で、なかなかこういうのには出会えないのではないか、と思います。ぜひご一聴ください。

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1::(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Va)ウィリアム・プリムローズ (Cello)グレゴール・ピアティゴルスキー 1957年3月29日~30日録音

- 2022-07-24:望月 岳志

- この1957年のハイフェッツ(vn)、プリムローズ(va)、ピアティゴルスキー(vc)の録音は凄いですね。モノーラルですが、三本の弦楽器が音色の違いも明確に捉えられていることもありはっきり分離し、ステレオではないことを忘れてしまいました。

当時はモノとステレオ両方で録音し両方とも発売されることがよくあったそうですので、憶測ですが、ステレオ録音に問題があったか、あるいはこのモノ録音の素晴らしさがステレオ録音の発売を不要とさせたのかも、などと思ったりもします。

ベートーヴェンの弦楽三重奏曲集は、ムター(vn), ジュランナ(va), ロストロポーヴィチ(vc)という20世紀後半の大物演奏家による1988年録音のステレオ録音を聴いてきましたが、目の前で演奏されているかのように聞こえるハイフェッツ達の録音の前には影がいくらか薄くなったように感じました。ハイフェッツ達の演奏は野心に溢れた自信家の若きベートーヴェンの気概が表現されているかのようです。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

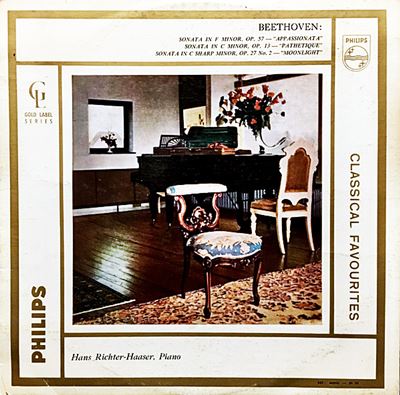

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)