Home|更新履歴(リスニングルーム)

カッチェンのラフマニノフは、すでに同じ2番のコンチェルトをショルティとの組み合わせによるステレオ録音をアップしてあります。 カッチェンのピアノは最初から最後まで見事なまでに冴え冴えとした響きを聞かせてくれていましたし、オーケストラの聞かせ...

ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などとい...

ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などとい...

エネスコというのは調べれば調べるほどに凄い音楽家だったようです。 バッハの全作品を完全に暗譜していたとか、「春の祭典」の初演を聞いたその日にほぼ完璧にピアノで再現してみせたとか、その手の伝説のは事欠かない人でした。 そして、そう言う...

この演奏にはいささか驚かされました。それは、私がこの作品に抱いているイメージとは全くかけ離れた表現だったからです。 しかし、そのかけ離れ方というのは、なるほど考えてみればそれも有りだなと言うものなので、少しばかりニヤリとさせられるものでし...

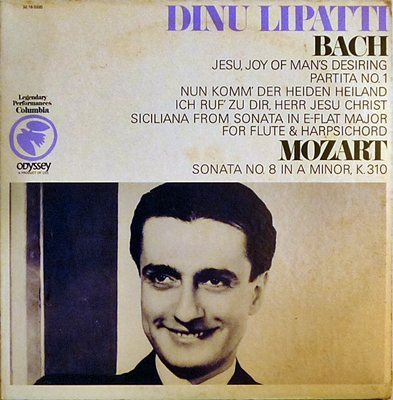

リパッティの残された録音はどれもみな音が貧しいと言われます。特に、そのピアノの響きに関しては、実際はどのようなものだったのかは全く分からないと言われます。 しかし、待ってくださいと言いたいのです。 ピアノの響きというのはその音色と音...

クリュイタンスにとって「幻想交響曲」は名刺がわりかと思うほど、あちこちのオーケストラに客演したときにはこの作品を取り上げていたようです。海賊盤を探せば、チェコフィルやケルン放響などで客演したときの録音を探すことが出来ます。 そして、彼がパ...

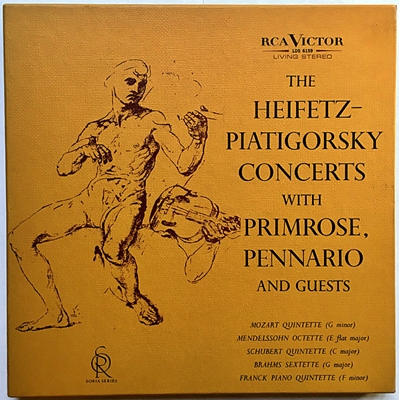

シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956 ハイフェッツを中心としたこの一連の室内楽演奏は、それぞれの作品にまとわりついている「情」のようなものを綺麗さっぱり忘れ去って、スコアに示されているものをそれぞれの名人芸によって楽しくあぶ...

リパッティによるバッハの小品はすでに幾つかアップしてあったのですが、どういうわけか何曲か取りこぼしていました。さらに、調べてみれば、バッハ以外にもかなりの数の録音を取りこぼしています。 確かに、録音状態の悪いものも多いので後回しにしているう...

ハイフェッツとピアティゴルスキーは気心の知れた仲を集めて、1961年から1974年にかけて、ハリウッドを中心に室内楽の演奏会を行いました。そして、その演奏会が評判を呼んだので、そこにレコード会社が乗り出してきてある程度まとまった形で録音が残...

「神童」という言葉は安易に使われることが多いのですが、その言葉を額面通りに受け取ってよい希有な存在の一人がこのメニューヒンでした。 かれは、ジョルジュ・エネスコに師事するためにパリに移り住み、「神童」が二十歳を過ぎたら「只の人」になってし...

なかなかに評価の難しい録音です。 何故ならば、クレンペラーに肩入れをしている人にとってはポイントは高いのですが、メニューヒンに肩入れをしている人にとっては願い下げにしたい録音となるようだからです。 それでは、メニューヒンにもクレンペ...

ここではカッチェンにふれる前に、指揮者のヤーノシュ・フェレンチクについて少しばかり言及しておきます。 もしかしたら、このサイトでは彼は初出かも知れません。 私がクラシック音楽などと言うものを聞き始めた80年代の初め頃は未だ存命だった...

この1950年に録音されたブラームスの3番は、数あるクナッパーツブッシュの録音の中でも最もデフォルメされた造形として有名です。しかし、そのデフォルメは、第2次大戦の終結を折り目としてみれば、もう一つ有名な1944年9月9日の録音と線対称のよ...

少し前になるのですが、この第5番の録音については次のように書いたことがありました。 最後に、死の一ヶ月前に録音された第5番でも、気迫にあふれた迫力満点の演奏を聴かせてくれています。ただし、ライブと言うことなので低域と高域が上手く拾えて...

まず最初に誰もが感じるのは、ピアノというのはかくも美しい響きのする楽器だったのかという驚きでしょう。それほどまでに、ここでのアンダのピアノは粒立ちがよく透明感にあふれています。その響きに対して「極上」という形容詞を与えても間違いとは言われな...

クナッパーツブッシにとってブラームスの3番はもっとも得意としていた作品であり、多くの録音を残しています。ざっと思いつくだけでも以下の通りでしょうか、探せば他にもあるのかおしれません 1942年2月(ベルリン・フィル) 194...

こういう演奏を聴かされると、カッチェンは20世紀というスパンで計っても指折りのピアニストであったと確信が持てます。そして、そう思わせる背景にはモントゥーのサポートがあります。 基本が交響曲を指向した音楽であり、それを途中で強引にピアノ協奏...

ヴァイオリンのハイフェッツ、ヴィオラのプリムローズ、そしてチェロのピアティゴルスキーの3人が中心となって60年代の初め頃に面白い室内楽演奏を残してくれています。 ざっと調べただけで以下の録音を拾い出せました。50年代にはベートーベンの...

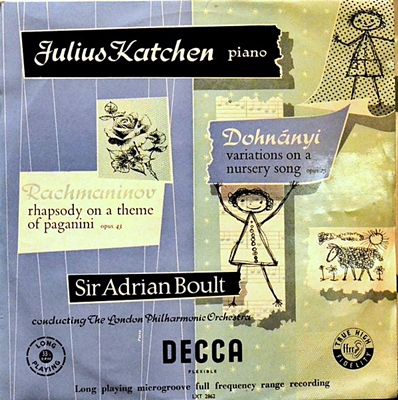

これを聞くと、興が乗ってきて調子が出てくると走り出してしまうカッチェンの癖はかなり根深いものだったのだと思わずにはおれません。 チャイコフスキーのコンチェルトを取り上げたときに「コンチェルトの場合ならば相手となる指揮者とオケがいるわけです...

とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

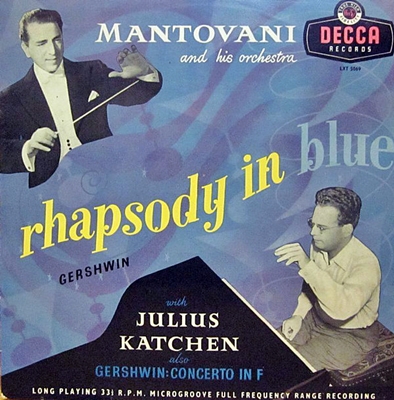

これはとても面白い演奏と録音です。 マントヴァーニと言えばヴァイオリンの響きを巧みに生かしたイージー・リスニングの第一人者というのが通り相場です。当然の事ながら、クラシック畑の人間からすれば「軽く」見られる存在であったことは否定できません...

とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

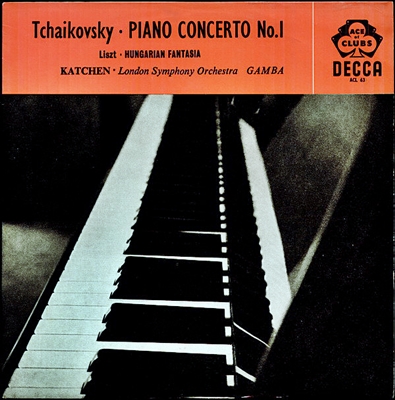

さて、この音源をアップしたものかどうか少しばかり悩みました。 プラス面としては、カッチェンが29才、指揮者のガンバは何と19才という若者二人による満々たる覇気に満ちた演奏が聞けると言うことです。とりわけ、カッチェンのピアノは凄まじくて、己...

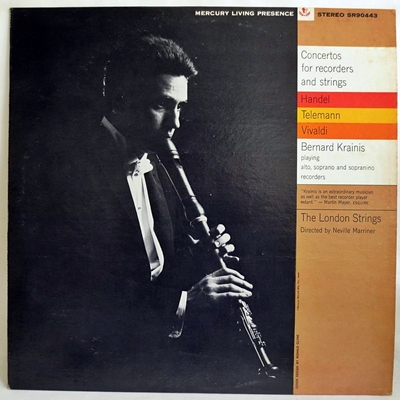

マリナーという指揮者は長きにわたって低く見積もられてきた指揮者でした。 誰の言葉だったのかは失念してしまいましたが、来日公演の時に、その登場の仕方がヘコヘコとあまりにも腰が低くて、まるでどこかの営業マンみたいだったとボロクソに書いている評...

ベイヌムはベートーベンは1曲しか正規に録音しなかったのですが、シューベルトは3曲も録音しています。 ただし、その選択はかなり変わっています。 交響曲第3番 ニ長調 D.200 1955年6月6日、9日録音 交響曲第6番 ハ...

とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

まずこの録音のポイント幾つかあげるとすれば、真っ先に指を折りたいのは独奏ヴィオラをプリムローズが担当していることです。 「ヴィオラ独奏付き交響曲」なので、協奏曲のようにソリストが活躍できるわけでもない音楽です。 通常のコンサートだと、ソ...

マリナーという指揮者は長きにわたって低く見積もられてきた指揮者でした。 誰の言葉だったのかは失念してしまいましたが、来日公演の時に、その登場の仕方がヘコヘコとあまりにも腰が低くて、まるでどこかの営業マンみたいだったとボロクソに書いている評...

ベイヌムはベートーベンは1曲しか正規に録音しなかったのですが、シューベルトは3曲も録音しています。 ただし、その選択はかなり変わっています。 交響曲第3番 ニ長調 D.200 1955年6月6日、9日録音 交響曲第6番 ハ...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-11-29]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)ジュリアス・カッチェン アナトール・フィストゥラーリ指揮 ロンドン新交響楽団 1951年4月11日~12日録音カッチェンのラフマニノフは、すでに同じ2番のコンチェルトをショルティとの組み合わせによるステレオ録音をアップしてあります。 カッチェンのピアノは最初から最後まで見事なまでに冴え冴えとした響きを聞かせてくれていましたし、オーケストラの聞かせ...

[2017-11-29]・・・チャイコフスキー:幻想的交響詩「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ラムルー管弦楽団 1959年12月9日&15日録音ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などとい...

[2017-11-28]・・・チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(バイロンの劇詩による4つの音画の交響曲「マンフレッド」)

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ロンドン交響楽団 1963年10月17日~11月1日録音ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などとい...

[2017-11-28]・・・リパッティ ピアノ小品集

(P)ディヌ・リパッティ 1943年~1950年録音エネスコというのは調べれば調べるほどに凄い音楽家だったようです。 バッハの全作品を完全に暗譜していたとか、「春の祭典」の初演を聞いたその日にほぼ完璧にピアノで再現してみせたとか、その手の伝説のは事欠かない人でした。 そして、そう言う...

[2017-11-27]・・・バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119

(P)ジュリアス・カッチェン エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1953年録音この演奏にはいささか驚かされました。それは、私がこの作品に抱いているイメージとは全くかけ離れた表現だったからです。 しかし、そのかけ離れ方というのは、なるほど考えてみればそれも有りだなと言うものなので、少しばかりニヤリとさせられるものでし...

[2017-11-27]・・・バッハ:パルティータ第1番 変ロ長調 BWV 825

(P)ディヌ・リパッティ 1950年7月9日録音リパッティの残された録音はどれもみな音が貧しいと言われます。特に、そのピアノの響きに関しては、実際はどのようなものだったのかは全く分からないと言われます。 しかし、待ってくださいと言いたいのです。 ピアノの響きというのはその音色と音...

[2017-11-26]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14

アンドレ・クリュイタンス指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年11月4日~5日録音クリュイタンスにとって「幻想交響曲」は名刺がわりかと思うほど、あちこちのオーケストラに客演したときにはこの作品を取り上げていたようです。海賊盤を探せば、チェコフィルやケルン放響などで客演したときの録音を探すことが出来ます。 そして、彼がパ...

[2017-11-25]・・・シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー&ガーボル・レイト 1961年11月30日~12月1日録音シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956 ハイフェッツを中心としたこの一連の室内楽演奏は、それぞれの作品にまとわりついている「情」のようなものを綺麗さっぱり忘れ去って、スコアに示されているものをそれぞれの名人芸によって楽しくあぶ...

[2017-11-25]・・・バッハ:ピアノ小品集

(P)ディヌ・リパッティ 1950年7月6日&10日録音リパッティによるバッハの小品はすでに幾つかアップしてあったのですが、どういうわけか何曲か取りこぼしていました。さらに、調べてみれば、バッハ以外にもかなりの数の録音を取りこぼしています。 確かに、録音状態の悪いものも多いので後回しにしているう...

[2017-11-24]・・・モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー 1961年8月29日~30日録音ハイフェッツとピアティゴルスキーは気心の知れた仲を集めて、1961年から1974年にかけて、ハリウッドを中心に室内楽の演奏会を行いました。そして、その演奏会が評判を呼んだので、そこにレコード会社が乗り出してきてある程度まとまった形で録音が残...

[2017-11-24]・・・メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

(Vn)イェフディ・メニューイン ジョルジュ・エネスコ指揮 コロンヌ管弦楽団 1938年5月2日録音「神童」という言葉は安易に使われることが多いのですが、その言葉を額面通りに受け取ってよい希有な存在の一人がこのメニューヒンでした。 かれは、ジョルジュ・エネスコに師事するためにパリに移り住み、「神童」が二十歳を過ぎたら「只の人」になってし...

[2017-11-23]・・・ベートーベン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61

(Vn)イェフディ・メニューイン オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年1月録音なかなかに評価の難しい録音です。 何故ならば、クレンペラーに肩入れをしている人にとってはポイントは高いのですが、メニューヒンに肩入れをしている人にとっては願い下げにしたい録音となるようだからです。 それでは、メニューヒンにもクレンペ...

[2017-11-22]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83

(P)ジュリアス・カッチェン ヤーノシュ・フェレンチク指揮 ロンドン交響楽団 1960年4月12日~13日録音ここではカッチェンにふれる前に、指揮者のヤーノシュ・フェレンチクについて少しばかり言及しておきます。 もしかしたら、このサイトでは彼は初出かも知れません。 私がクラシック音楽などと言うものを聞き始めた80年代の初め頃は未だ存命だった...

[2017-11-21]・・・ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 1950年11月録音この1950年に録音されたブラームスの3番は、数あるクナッパーツブッシュの録音の中でも最もデフォルメされた造形として有名です。しかし、そのデフォルメは、第2次大戦の終結を折り目としてみれば、もう一つ有名な1944年9月9日の録音と線対称のよ...

[2017-11-20]・・・ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1959年3月12日録音少し前になるのですが、この第5番の録音については次のように書いたことがありました。 最後に、死の一ヶ月前に録音された第5番でも、気迫にあふれた迫力満点の演奏を聴かせてくれています。ただし、ライブと言うことなので低域と高域が上手く拾えて...

[2017-11-19]・・・グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)ゲザ・アンダ:ラファエル・クーベリック指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1963年9月23日録音まず最初に誰もが感じるのは、ピアノというのはかくも美しい響きのする楽器だったのかという驚きでしょう。それほどまでに、ここでのアンダのピアノは粒立ちがよく透明感にあふれています。その響きに対して「極上」という形容詞を与えても間違いとは言われな...

[2017-11-19]・・・ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 1944年9月9日録音クナッパーツブッシにとってブラームスの3番はもっとも得意としていた作品であり、多くの録音を残しています。ざっと思いつくだけでも以下の通りでしょうか、探せば他にもあるのかおしれません 1942年2月(ベルリン・フィル) 194...

[2017-11-18]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

(P)ジュリアス・カッチェン ピエール・モントゥー指揮 ロンドン交響楽団 1959年5月24日~25日録音こういう演奏を聴かされると、カッチェンは20世紀というスパンで計っても指折りのピアニストであったと確信が持てます。そして、そう思わせる背景にはモントゥーのサポートがあります。 基本が交響曲を指向した音楽であり、それを途中で強引にピアノ協奏...

[2017-11-17]・・・ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (vc)グレゴール・ピアティゴルスキ&ガーボル・レイト 1961年8月28日~29日録音ヴァイオリンのハイフェッツ、ヴィオラのプリムローズ、そしてチェロのピアティゴルスキーの3人が中心となって60年代の初め頃に面白い室内楽演奏を残してくれています。 ざっと調べただけで以下の録音を拾い出せました。50年代にはベートーベンの...

[2017-11-16]・・・ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

(P)ジュリアス・カッチェン エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年5月10日録音これを聞くと、興が乗ってきて調子が出てくると走り出してしまうカッチェンの癖はかなり根深いものだったのだと思わずにはおれません。 チャイコフスキーのコンチェルトを取り上げたときに「コンチェルトの場合ならば相手となる指揮者とオケがいるわけです...

[2017-11-16]・・・J.S. バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ長調 BWV1006

(Vn)イェフディ・メニューイン 1936年2月3日録音とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

[2017-11-13]・・・ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

(P)ジュリアス・カッチェン マントヴァーニ楽団 1955年5月5日&7日録音これはとても面白い演奏と録音です。 マントヴァーニと言えばヴァイオリンの響きを巧みに生かしたイージー・リスニングの第一人者というのが通り相場です。当然の事ながら、クラシック畑の人間からすれば「軽く」見られる存在であったことは否定できません...

[2017-11-13]・・・J.S. バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番 ハ長調 BWV1005

(Vn)イェフディ・メニューイン 1934年5月23日録音とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

[2017-11-12]・・・チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

(P)ジュリアス・カッチェン ピエロ・ガンバ指揮 ロンドン交響楽団 1955年12月15日~16日録音さて、この音源をアップしたものかどうか少しばかり悩みました。 プラス面としては、カッチェンが29才、指揮者のガンバは何と19才という若者二人による満々たる覇気に満ちた演奏が聞けると言うことです。とりわけ、カッチェンのピアノは凄まじくて、己...

[2017-11-12]・・・テレマン:リコーダー協奏曲 TWV51-C1

サー・ネヴィル・マリナー指揮 (Recorder)ベルナルド・クライニス ロンドン・ストリングス 1965年録音マリナーという指揮者は長きにわたって低く見積もられてきた指揮者でした。 誰の言葉だったのかは失念してしまいましたが、来日公演の時に、その登場の仕方がヘコヘコとあまりにも腰が低くて、まるでどこかの営業マンみたいだったとボロクソに書いている評...

[2017-11-11]・・・シューベルト:交響曲第8番 ロ短調 D.759 「未完成」 & 交響曲第6番 ハ長調 D.589

エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1957年5月22日、25日録音ベイヌムはベートーベンは1曲しか正規に録音しなかったのですが、シューベルトは3曲も録音しています。 ただし、その選択はかなり変わっています。 交響曲第3番 ニ長調 D.200 1955年6月6日、9日録音 交響曲第6番 ハ...

[2017-11-11]・・・J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第2番イ短調 BWV1003

(Vn)イェフディ・メニューイン 1935年12月19日録音とある雑誌で坂本龍一氏がバッハのこの作品を取り上げていて、一番好きな録音としてメニューインのものを挙げていたのです。 坂本龍一ともあろうものが何というチョイスだと思いました。 1956年から57年にかけて録音されたメニューインの無伴奏ヴ...

[2017-11-10]・・・ベルリオーズ:ヴィオラ独奏付き交響曲 「イタリアのハロルド」

シャルル・ミュンシュ指揮 (va)ウィリアム・プリムローズ ボストン交響楽団 1958年3月31日録音まずこの録音のポイント幾つかあげるとすれば、真っ先に指を折りたいのは独奏ヴィオラをプリムローズが担当していることです。 「ヴィオラ独奏付き交響曲」なので、協奏曲のようにソリストが活躍できるわけでもない音楽です。 通常のコンサートだと、ソ...

[2017-11-10]・・・ヴィヴァルディ:ソプラニーノ・リコーダー協奏曲 イ長調 RV445

サー・ネヴィル・マリナー指揮 (Recorder)ベルナルド・クライニス ロンドン・ストリングス 1965年録音マリナーという指揮者は長きにわたって低く見積もられてきた指揮者でした。 誰の言葉だったのかは失念してしまいましたが、来日公演の時に、その登場の仕方がヘコヘコとあまりにも腰が低くて、まるでどこかの営業マンみたいだったとボロクソに書いている評...

[2017-11-09]・・・シューベルト:交響曲第3番 ニ長調 D.200

エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1955年6月6日、9日録音ベイヌムはベートーベンは1曲しか正規に録音しなかったのですが、シューベルトは3曲も録音しています。 ただし、その選択はかなり変わっています。 交響曲第3番 ニ長調 D.200 1955年6月6日、9日録音 交響曲第6番 ハ...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)