Home|カッチェン(Julius Katchen)|ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

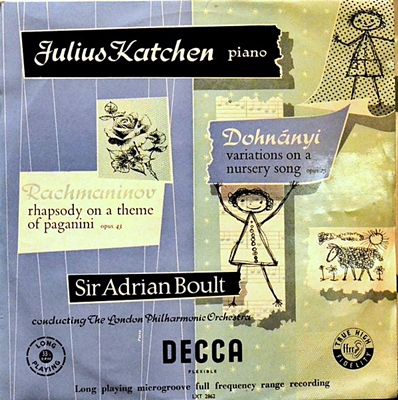

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

(P)ジュリアス・カッチェン エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年5月10日録音

Rachmaninov:Rhapsody On A Theme Of Paganini, Op.43

Andante cantabileだけはとても有名です

パガニーニのヴァイオリン曲『24の奇想曲』第24番「主題と変奏」の「主題」をネタにして、ラフマニノフらしいロマンティックな世界を繰り広げています。

とりわけ有名なのが、第18変奏のAndante cantabileです。

きっと、「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて言われても全然ピントこない人でも、この部分を聞けばピンと来るはずです。テレビのコマーシャルやドラマのBGM、さらにはフィギアスケートの音楽などに、それこそ擦り切れるほどに使い回されています。

ただ、第18変奏なんて言われても、この作品はかなり自由に変奏されていますし、おまけにかんじんの主題が最初に出てこないという変速技を使っていますので、きっとよほど訓練された人でないとどこが18番目の変奏かは聞き当てられないはずです。

でも、大丈夫です。

あのメロディが出てくれば、誰でも思い当たります。

「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて知らないよと言う人も、「あのメロディ」が出てくるまで辛抱強く聞き続けてください。

カッチェンの初期の録音には奔馬のようにたぎり立つ炎のようなモノが刻み込まれています

これを聞くと、興が乗ってきて調子が出てくると走り出してしまうカッチェンの癖はかなり根深いものだったのだと思わずにはおれません。チャイコフスキーのコンチェルトを取り上げたときに「コンチェルトの場合ならば相手となる指揮者とオケがいるわけですし、さらに言えば、その相手となる指揮者の大半は彼よりも年齢も経験も上の場合が多いのですから、そう言う自制心がより強く働くことになります。」と書いたのですが、指揮者がボールトであっても明らかに走り出そうというとする場面があちこちにあるような気がします。

それは、もしかしたら、その他の変奏のテンポが遅いのでそういう感じがするのかもしれません。しかしながら、結果としてなんだか変奏と変奏のつなぎ目がいささかギクシャクした感じがつきまとうのです。

ただ、面白いと思うのは、そう言う部分は指揮者のボールトの方が調整しにかかるので、あの19才のガキ(こんな書き方をしてごめんなさいガンバさんm(_ _)m)と組んだときのような露骨な状態にはならないようです。

54年の録音なので、ボールトは既に65才、それに対してカッチェンはまだ27才です。

この頃のボールトはビーチャムやバルビローリなどと較べると、その地味な芸風ゆえにか、少し影の薄い存在ではあったのですが、それでもオックスフォード大を出てニキッシュにも師事したという大物です。いかに才気あふれる若手のピアニストであっても、それはやはり大きな存在だったはずです。

そして、ボールトにしてみればカッチェンは才気あふれる孫みたいなものだったのかもしれません。

確かにいささか落ち着かない部分はあるのですが、指が回るだけでなく、シャープで繊細な表情もあふれるそのピアノはとても好ましいものに思えたはずです。

そして、あのあまりにも有名な第18変奏のところに来ると、カッチェンのピアノもぐっと腰が落ちて濃厚に歌い出します。正直言って、カッチェンにしてみれば濃厚に過ぎるかなとも思うのですが、それもまたボールトと組んだ御利益でしょう。

そして、このあたりからこの二人の息も合ってきて、その後の跳躍するように走り回るカッチェンのピアノとボールトの棒がピッタリと合ってくる感じがとても素敵です!!

なるほど、カッチェンというのは心の中に、放っておけば奔馬のように暴れ出す熱いものがいつもたぎっている男なのですね。

そして、その奔馬を強い自制心でコントロールすることで他の誰からも聞くことのできない精緻な音楽を作り出した点にこそ彼の魅力があったのでしょう。

それは、心に何の炎もなく、ただ表面だけを磨き上げだけの演奏とは、見かけは似ていてもその内実においては全く異なったものなのです。

そう言う意味では、彼の初期の録音には、その様な奔馬のようにたぎり立つ炎のようなモノが誰の目にも見える形で刻み込まれているような気がします。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)