Home|更新履歴(リスニングルーム)

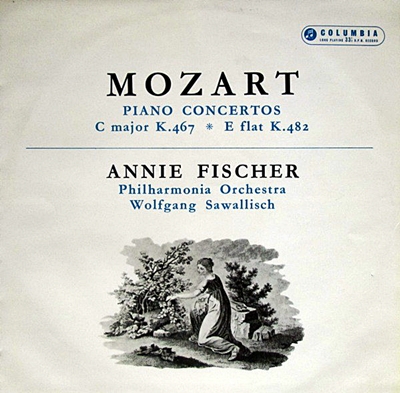

オーケストラの導入部がいささか威勢がよすぎて繊細さに欠けます。指揮者は誰なんだろうと確認してみるとサヴァリッシュ大先生でした。(^^; サヴァリッシュもこの時は未だに30代半ば、一つ一つのフレーズのエッジが立ちすぎていて、これがモーツァル...

ウラッハのクラリネット五重奏曲と言えばウィーン・コンツェエルトハウス四重奏団との1952年盤というのが通り相場です。しかし、もう一枚、シュトロス四重奏団と録音したのがありました。 ウラッハ1956年に、僅か54才でこの世を去っていますから...

鼻をつままれたような貧弱な音です。おまけに、何かものが倒れたような音が派手に入っていますからリスニングルームに追加しようかどうか悩みました。しかし、あらためて聞き直してみれば、昔の巨匠と言われる指揮者の手の内みたいなものがよく分かる録音でも...

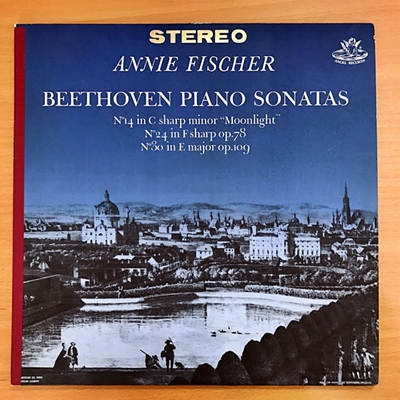

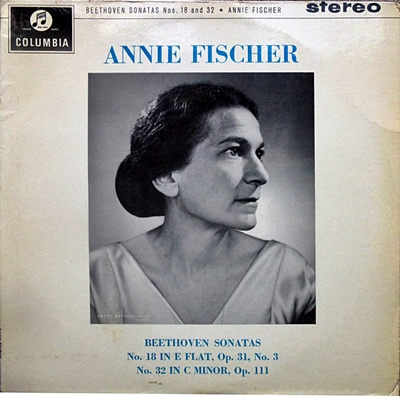

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

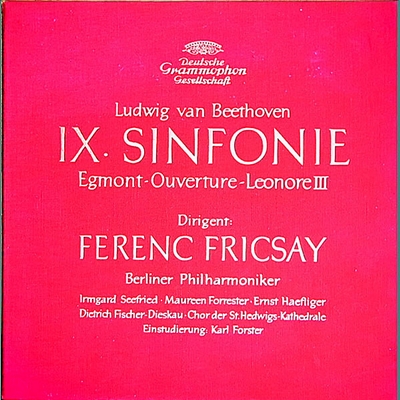

冒頭部分からして、同じ日に録音されたレオノーレの3番と同じく音楽が内へ内へと向かっていることが分かります。そして、その表現は他の指揮者と較べると明らかに異形です。 それ故に、おそらくはブラインド聞かされても、これはフリッチャイだと識別が可...

ここでは少し「ウィーン風」と言うことについて考えてみたいと思います。 なぜならば、ここでソリストをつとめているのがウィーンフィルのファゴット奏者であり、戦後の混乱の中から立ち直っていくウィーンフィルを支えた立役者の一人でもあるカール・エー...

冒頭の部分からして軽めの響きで見通しが抜群によいことに気づかされます。大袈裟に言えば、積み重ねられた和音の一つ一つがまるで目に見えるようで、こういう響きで全体を構成することにレイボヴィッツの主張があるようです。 また、今回紹介した中で...

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

これもまた、レオノーレの3番でも述べたように、アメリカ的なザッハリヒカイトの見本みたいな音楽かもしれませんが、少しばかりテイストが違う部分があります。 それは冒頭部分から分かることなのですが、他の演奏と較べれば短めに音価を切り上げてい...

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

交響曲全集と同じ枠組みの中で録音されたものですから、当然の事ながらそれと同じような整然とした佇まいの音楽になっています。 この一連の録音はクリュイタンスという指揮者からしてみれば、かなり無理をした録音だったのではないかと思います。 ...

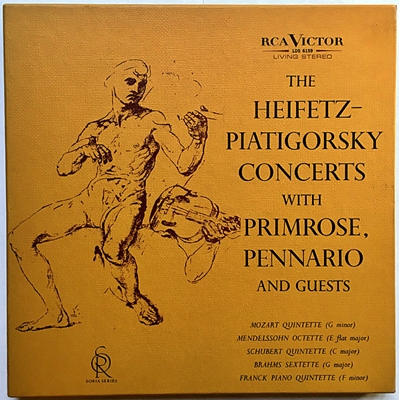

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20 メンデルスゾーンの若書きの作品です。 綺麗さっぱり洗い出してみれば、さすがにシューベルトやフランクのようにズッシリと「砂金」が残るというわけにはいかないようで、その事は同時にこう...

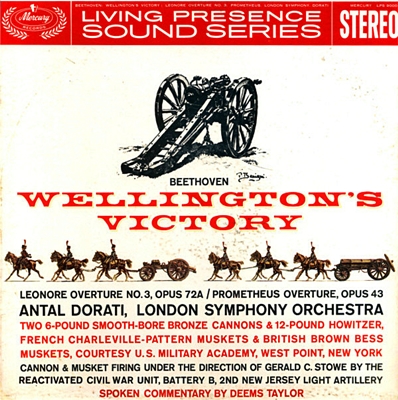

無難なテンポ設定、音楽全体の形もよく分かり、内部の見通しもクリアです。そして、そう言うドラティの作品への貢献をマーキュリーの録音は万全の体制ですくい取っています。 同じ作品をこうして並べて聞いてくると、なるほどこれがアメリカ的なザッハリヒ...

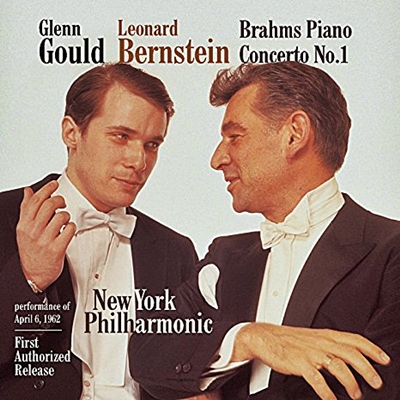

グールドと言うだけで天まで持ち上げる人は少なくありません。確かに、彼のバッハ演奏は素晴らしいですし、同じように新ウィーン楽派のピアノ音楽も素晴らしいです。 しかし、だからといって、彼の演奏のどれもこれもが全て素晴らしいわけでないことを指摘...

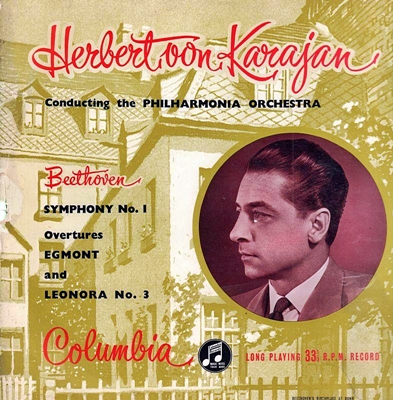

予想に反して(どんな予想なんだという突っ込みもあるでしょうが^^;)ゆったりとしたテンポで始まります。しかし、その遅さはフリッチャイのように内に向かって沈潜はしていかないので体感的にはそこまで遅くはないように聞こえます。しかし、計ってみれば...

クリュイタンスの幻想交響曲と言えばすでにフィルハーモニア管とのステレオ録音をアップしてあります。そこに、わざわざ古いモノラル録音を追加する意味があるのか、さらに言えば、そう言う古い録音を聞いてみる「意味」があるのかと言われそうです。 しか...

ほんの軽い気持ちで聞いてみたのですが、その凄まじさには圧倒されてしまいました。 もちろん、ベートーベンの音楽というのはそう言う「凄まじさ」を内包してるモノが多いのですが、それでも、これほどまでの集中力を持ってパワーを爆発させた演奏も珍しい...

交響曲みたいな規模の大きな作品よりも、こういう小品(レオノーレの3番は小品とはいえないかもしれませんが^^;)の方が指揮者の特徴みたいなものがはっきりあらわれるのかもしれません。 ここには、フリッチャイが自らの芸風を大きく変えていこうとし...

古い録音ですが、この録音の価値はフルトヴェングラー以外の指揮でフルトヴェングラー統治下のベルリンフィルの響きが聞けることです。そして、あらためてフランスとドイツのオケの「気質」の違いを再確認させられます。 ドイツのオケというものは、フルト...

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

フランク:ピアノ五重奏曲 ヘ短調 この一連のアルバムの中ではこのフランクが一番上手くいっているように思われます。 ハイフェッツを中心としたこの一連の室内楽演奏は、それぞれの作品にまとわりついている「情」のようなものををそれぞ...

これはマルケヴィッチの録音の中では実に興味深い演奏です。 おそらく、その少なくない部分が、コンセルトヘボウという老舗のオーケストラに依存しているのでしょう。 そう言えば、彼の「手兵」であったラムルー管との録音では半ば冗談で「作品を演...

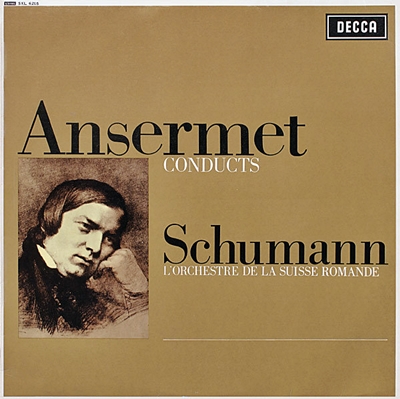

アンセルメにとってシューマンの交響曲というのはメインのプログラムではないでしょう。 モノラル時代に1番、ステレオになってから2番を録音をしているのですが、おそらくそれだけでしょう。 しかし、シューマンの交響曲というのは今でこそそれな...

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38の演奏へのコメントです アンセルメにとってシューマンの交響曲というのはメインのプログラムではないでしょう。 モノラル時代に1番、ステレオになってから2番を録音をしているのですが、おそらくそれ...

アンセルメが活躍しした時代は、その響きはシューマンの「杜撰」さの産物だと考えられていました。 しかし、最近はその様な響きによって描き出される世界にこそシューマンの本質があると考えられるようになってきています。原典尊重は常に錦の御旗なのです...

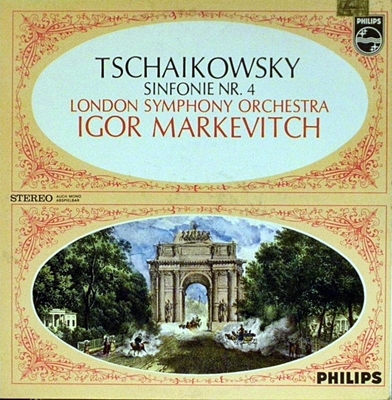

同じ演奏家の録音をある程度まとめて集中的に聞いていると気づいていくる事があります。 マルケヴィッチと言えば、「どのような小さな音符であっても蔑ろにしない」ということを理想論ではなくて、まさに実際の演奏においても徹底的に要求し続けた指揮者で...

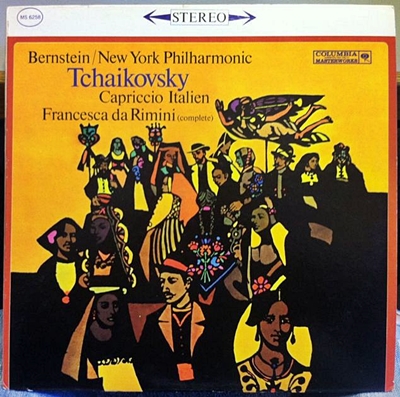

灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-12-14]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467(cadenzas:Busoni)

(P)アニー・フィッシャー ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年2月28日&3月1日,2日&10日録音オーケストラの導入部がいささか威勢がよすぎて繊細さに欠けます。指揮者は誰なんだろうと確認してみるとサヴァリッシュ大先生でした。(^^; サヴァリッシュもこの時は未だに30代半ば、一つ一つのフレーズのエッジが立ちすぎていて、これがモーツァル...

[2017-12-13]・・・モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581

(Clarinet)レオポルド・ウラッハ シュトルス四重奏団 1954年録音ウラッハのクラリネット五重奏曲と言えばウィーン・コンツェエルトハウス四重奏団との1952年盤というのが通り相場です。しかし、もう一枚、シュトロス四重奏団と録音したのがありました。 ウラッハ1956年に、僅か54才でこの世を去っていますから...

[2017-12-13]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

エーリッヒ・クライバー指揮 NBC交響楽団 1948年1月10日録音鼻をつままれたような貧弱な音です。おまけに、何かものが倒れたような音が派手に入っていますからリスニングルームに追加しようかどうか悩みました。しかし、あらためて聞き直してみれば、昔の巨匠と言われる指揮者の手の内みたいなものがよく分かる録音でも...

[2017-12-12]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第24番「テレーゼ」 嬰へ長調 作品78

(P)アニー・フィッシャー 1958年10月14日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

[2017-12-12]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年9月29日~30日録音冒頭部分からして、同じ日に録音されたレオノーレの3番と同じく音楽が内へ内へと向かっていることが分かります。そして、その表現は他の指揮者と較べると明らかに異形です。 それ故に、おそらくはブラインド聞かされても、これはフリッチャイだと識別が可...

[2017-12-11]・・・モーツァルト:ファゴット協奏曲変ロ長調 変ホ長調 K.191(K.186e)

(Fagott)カール・エールベルガー アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年録音ここでは少し「ウィーン風」と言うことについて考えてみたいと思います。 なぜならば、ここでソリストをつとめているのがウィーンフィルのファゴット奏者であり、戦後の混乱の中から立ち直っていくウィーンフィルを支えた立役者の一人でもあるカール・エー...

[2017-12-11]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音冒頭の部分からして軽めの響きで見通しが抜群によいことに気づかされます。大袈裟に言えば、積み重ねられた和音の一つ一つがまるで目に見えるようで、こういう響きで全体を構成することにレイボヴィッツの主張があるようです。 また、今回紹介した中で...

[2017-12-10]・・・ドヴォルザーク:交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112)

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1965年12月6日~10日録音ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。 それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言...

[2017-12-10]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1962年7月録音これもまた、レオノーレの3番でも述べたように、アメリカ的なザッハリヒカイトの見本みたいな音楽かもしれませんが、少しばかりテイストが違う部分があります。 それは冒頭部分から分かることなのですが、他の演奏と較べれば短めに音価を切り上げてい...

[2017-12-09]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 作品53

(P)アニー・フィッシャー 1957年6月3,4,12,13日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

[2017-12-09]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年3月録音交響曲全集と同じ枠組みの中で録音されたものですから、当然の事ながらそれと同じような整然とした佇まいの音楽になっています。 この一連の録音はクリュイタンスという指揮者からしてみれば、かなり無理をした録音だったのではないかと思います。 ...

[2017-12-08]・・・メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー&アーノルド・ベルニック&ジョゼフ・ステパンスキー (Va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (Cello)グレゴール・ピアティゴルスキー&ガーボル・レイト 1961年8月24日&25日録音メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20 メンデルスゾーンの若書きの作品です。 綺麗さっぱり洗い出してみれば、さすがにシューベルトやフランクのようにズッシリと「砂金」が残るというわけにはいかないようで、その事は同時にこう...

[2017-12-08]・・・ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1960年6月録音無難なテンポ設定、音楽全体の形もよく分かり、内部の見通しもクリアです。そして、そう言うドラティの作品への貢献をマーキュリーの録音は万全の体制ですくい取っています。 同じ作品をこうして並べて聞いてくると、なるほどこれがアメリカ的なザッハリヒ...

[2017-12-07]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

(P)グレン・グールド レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1962年4月6日録音グールドと言うだけで天まで持ち上げる人は少なくありません。確かに、彼のバッハ演奏は素晴らしいですし、同じように新ウィーン楽派のピアノ音楽も素晴らしいです。 しかし、だからといって、彼の演奏のどれもこれもが全て素晴らしいわけでないことを指摘...

[2017-12-07]・・・ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年7月10日録音予想に反して(どんな予想なんだという突っ込みもあるでしょうが^^;)ゆったりとしたテンポで始まります。しかし、その遅さはフリッチャイのように内に向かって沈潜はしていかないので体感的にはそこまで遅くはないように聞こえます。しかし、計ってみれば...

[2017-12-06]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14

アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立管弦楽団 1955年10月13日,17日,22日~24日録音クリュイタンスの幻想交響曲と言えばすでにフィルハーモニア管とのステレオ録音をアップしてあります。そこに、わざわざ古いモノラル録音を追加する意味があるのか、さらに言えば、そう言う古い録音を聞いてみる「意味」があるのかと言われそうです。 しか...

[2017-12-06]・・・ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年9月録音ほんの軽い気持ちで聞いてみたのですが、その凄まじさには圧倒されてしまいました。 もちろん、ベートーベンの音楽というのはそう言う「凄まじさ」を内包してるモノが多いのですが、それでも、これほどまでの集中力を持ってパワーを爆発させた演奏も珍しい...

[2017-12-05]・・・ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年9月29日~30日録音交響曲みたいな規模の大きな作品よりも、こういう小品(レオノーレの3番は小品とはいえないかもしれませんが^^;)の方が指揮者の特徴みたいなものがはっきりあらわれるのかもしれません。 ここには、フリッチャイが自らの芸風を大きく変えていこうとし...

[2017-12-05]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年12月1日~4日録音古い録音ですが、この録音の価値はフルトヴェングラー以外の指揮でフルトヴェングラー統治下のベルリンフィルの響きが聞けることです。そして、あらためてフランスとドイツのオケの「気質」の違いを再確認させられます。 ドイツのオケというものは、フルト...

[2017-12-04]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第30番 ホ長調 作品109

(P)アニー・フィッシャー 1958年11月20日~21日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

[2017-12-04]・・・チャイコフスキー:スラブ行進曲 作品31

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1963年10月2日録音灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

[2017-12-03]・・・フランク:ピアノ五重奏曲 ヘ短調

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー (P)レナード・ペナリオ 1961年8月21日~22日録音フランク:ピアノ五重奏曲 ヘ短調 この一連のアルバムの中ではこのフランクが一番上手くいっているように思われます。 ハイフェッツを中心としたこの一連の室内楽演奏は、それぞれの作品にまとわりついている「情」のようなものををそれぞ...

[2017-12-03]・・・チャイコフスキー:序曲「1812年」変ホ長調 作品49

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 コンセルトヘボウ交響楽団 1964年9月録音これはマルケヴィッチの録音の中では実に興味深い演奏です。 おそらく、その少なくない部分が、コンセルトヘボウという老舗のオーケストラに依存しているのでしょう。 そう言えば、彼の「手兵」であったラムルー管との録音では半ば冗談で「作品を演...

[2017-12-02]・・・シューマン:交響曲第2番 ハ長調 作品61

エルネスト・アンセルメ指揮 スイスロマンド管弦楽団 1965年4月録音アンセルメにとってシューマンの交響曲というのはメインのプログラムではないでしょう。 モノラル時代に1番、ステレオになってから2番を録音をしているのですが、おそらくそれだけでしょう。 しかし、シューマンの交響曲というのは今でこそそれな...

[2017-12-02]・・・シューマン:マンフレッド序曲 作品115

エルネスト・アンセルメ指揮 スイスロマンド管弦楽団 1965年4月録音シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38の演奏へのコメントです アンセルメにとってシューマンの交響曲というのはメインのプログラムではないでしょう。 モノラル時代に1番、ステレオになってから2番を録音をしているのですが、おそらくそれ...

[2017-12-02]・・・シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38

エルネスト・アンセルメ指揮 スイスロマンド管弦楽団 1951年3月録音アンセルメが活躍しした時代は、その響きはシューマンの「杜撰」さの産物だと考えられていました。 しかし、最近はその様な響きによって描き出される世界にこそシューマンの本質があると考えられるようになってきています。原典尊重は常に錦の御旗なのです...

[2017-12-01]・・・チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ロンドン交響楽団 1963年10月19日~21日録音同じ演奏家の録音をある程度まとめて集中的に聞いていると気づいていくる事があります。 マルケヴィッチと言えば、「どのような小さな音符であっても蔑ろにしない」ということを理想論ではなくて、まさに実際の演奏においても徹底的に要求し続けた指揮者で...

[2017-12-01]・・・チャイコフスキー:序曲「1812年」変ホ長調 作品49

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1962年10月2日録音灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

[2017-11-30]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111

(P)アニー・フィッシャー 1958年10月14日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

[2017-11-30]・・・チャイコフスキー:幻想的交響詩「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1960年10月31日録音灰汁が少なくて、作品の仕組みが透けて見えるような丁寧な演奏です こうしてマルケヴィッチと若き時代のバーンスタインの録音を並べてアップすることはかなり意地が悪いことなのかも知れません。 バーンスタインが生まれた1918年は第1次世...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)