Home|更新履歴(リスニングルーム)

50年代の中頃にシゲティは二人のピアニストを相棒としてかなりまとまった数のモーツァルトのソナタを録音しています。 しかし、この録音に関しては不思議なことだらけで、何よりも録音の日時が「50年代中頃」としか記されていないものが多くて、全く持...

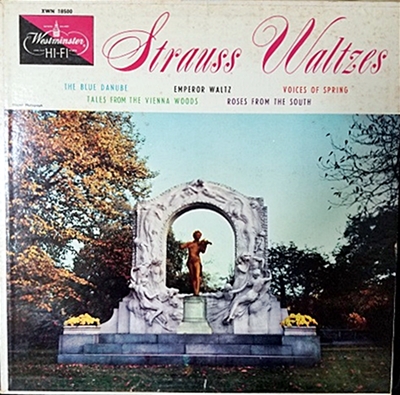

今年のニュー・イヤーコンサートの指揮者はリッカルド・ムーティでした。すでに、何度もこの舞台に立っているベテランですが、印象に残っているのはおそらくはじめて登場したときのコンサートで、とりわけ「軽騎兵序曲」には感心させられました。あの時の演奏...

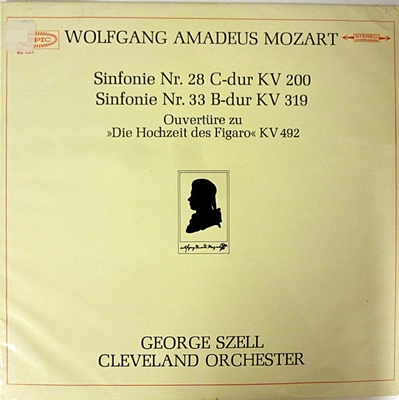

セルはステレオ録音で以下のモーツァルトの交響曲を残しています。 交響曲第28番ハ長調K.200(189k) 交響曲第33番変ロ長調K.319 交響曲第35番二長調K.385「ハフナー」 交響曲第39番変ホ長調K.54...

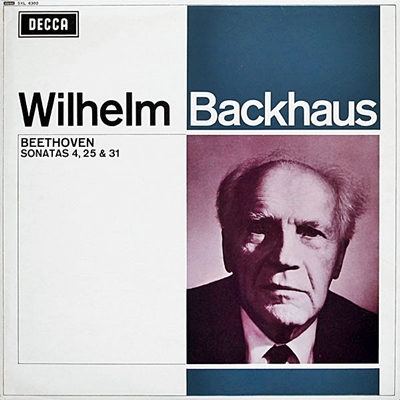

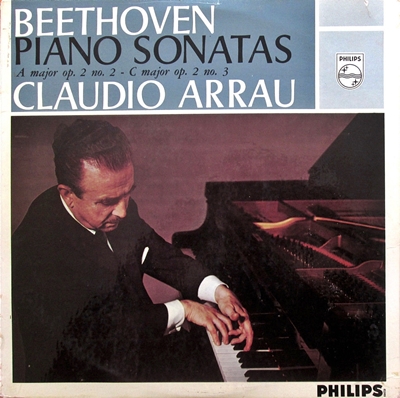

バックハウスとアラウの録音を聞き比べてみるのは面白い「遊び」かもしれません。 当然のことなら、聞くべき対象はバックハウスの場合は58年から69年にかけて行われたステレオ録音の方であり、アラウの方も62年から66年にかけて録音された一番最初...

いろいろな意味で、セルを語る上では曰く因縁の多い録音です。 言うまでもないことですが、演奏に関しては申し分ありません。おそらく、モダン楽器を使ってここまで精緻にモーツァルトの世界を描き出した演奏は他には思い当たりません。それどころか、逆説...

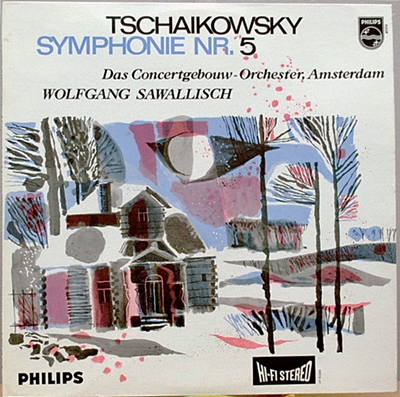

録音クレジットだけを眺めていれば、一見なんの変哲もない一枚のように見えます。 サヴァリッシュという「売り出し中の有望若手指揮者」が、コンセルトヘボウというメジャーオーケストラを指揮して、チャイコフスキーの5番というメジャー作品を録音したと...

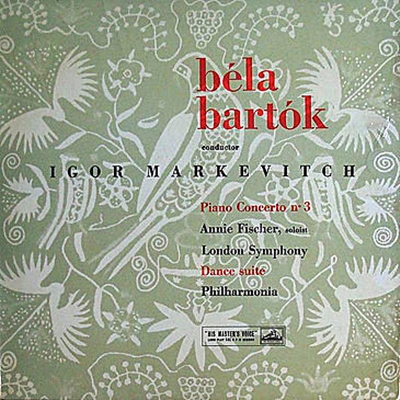

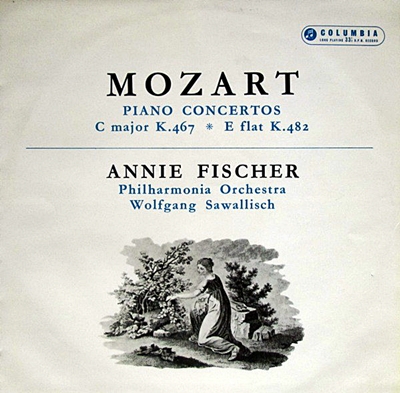

マルケヴィッチによる指揮とアニー・フィッシャーによるピアノですから悪かろうはずがありません。 カッチェンとアンセルメという組み合わせで、驚くほど土俗的な演奏を最近聞いたのですが、これは方向性としてはほぼ反対側にある演奏です。そして、それこ...

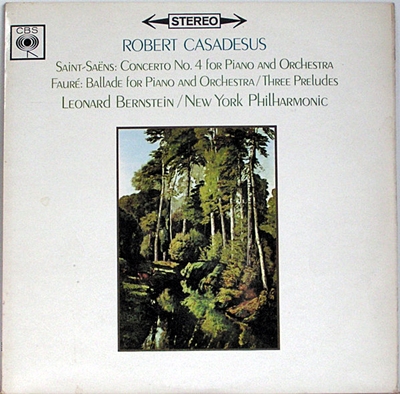

若い頃は、一年の最後には格好つけてバッハのマタイ受難曲なんかを聴いていたものですが、年を重ねると、心静かにこういう音楽で締めくくるのもいいのかなと思ってきました。 ただし、演奏はバーンスタインとカサドシュなので、フィナーレに向けては結構華...

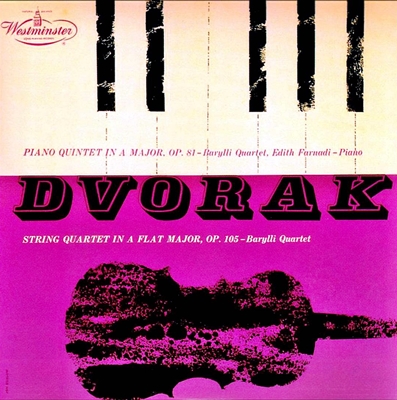

調べてみると、この作品の録音は少なくはありません。一般的な聞き手から見れば「マイナー作品」の範疇に入るでしょうから、それを考えればいささか驚かされます。 私の手元にもすでにパブリックドメインとなった録音が二つあります。 (P)...

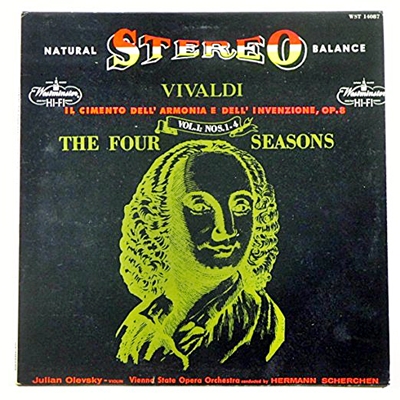

何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

カサドシュはこのサン=サーンスの協奏曲はお気に入りだったのか、40年代にはロジンスキー、50年代にもオーマンディとのコンビで録音を残しています。 普通に考えれば、こういうスタイルの協奏曲が「好き」なピアニストというのは、普通はいないように...

何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

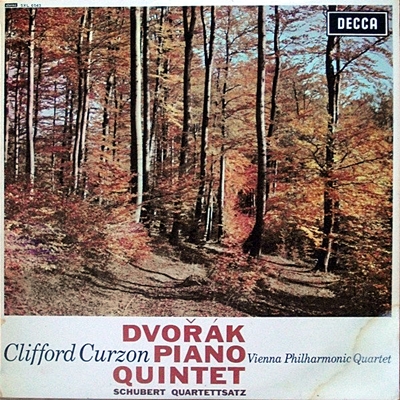

調べてみると、この作品の録音は少なくはありません。一般的な聞き手から見れば「マイナー作品」の範疇に入るでしょうから、それを考えればいささか驚かされます。 私の手元にもすでにパブリックドメインとなった録音が二つあります。 (P)...

何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

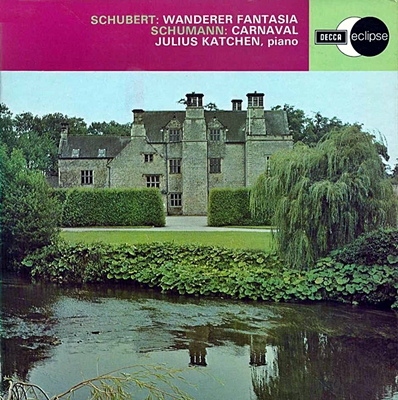

カッチェンというピアニストの魅力はなんと言ってもその冴えわたった透明感あふれる響きでしょう。語彙が乏しくて申し訳ないのですが、それは「ガツーン!」ではなくて「カツーン!」という感じの響きです。しかし、決して「カキーン!」というような耳障りな...

カッチェンというピアニストの魅力はなんと言ってもその冴えわたった透明感あふれる響きでしょう。語彙が乏しくて申し訳ないのですが、それは「ガツーン!」ではなくて「カツーン!」という感じの響きです。しかし、決して「カキーン!」というような耳障りな...

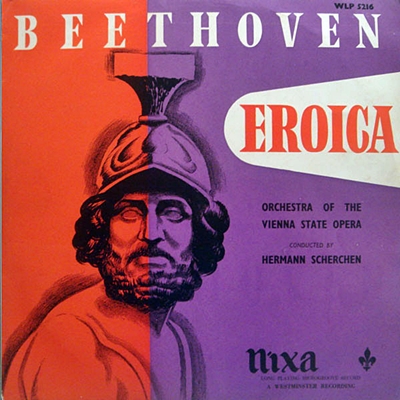

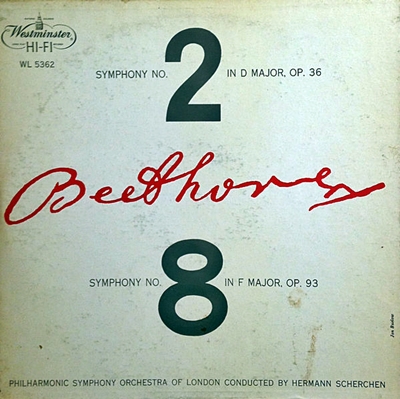

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

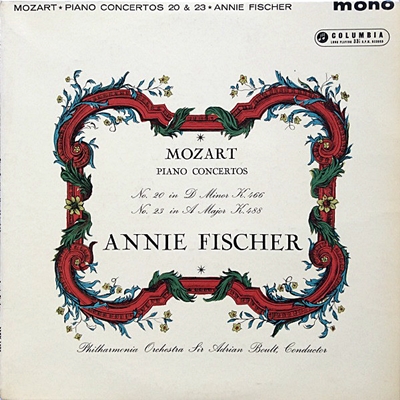

フィッシャーはサヴァリッシュとのコンビでモーツァルトの協奏曲を2曲(21番&22番)録音しているのですが、その翌年に今度はボールトとのコンビで2曲録音しています。 録音のクレジットを見てみれば「1959年2月13日~15日&4月22日録音...

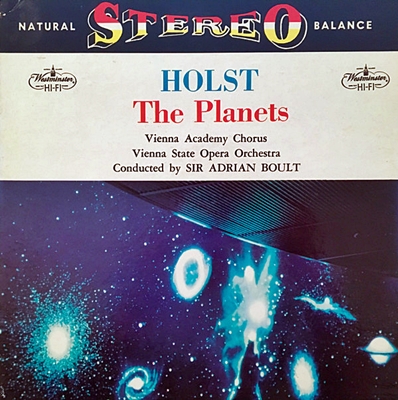

このボールトの録音に関するネット上の評価はあまり芳しいものではありません。実は、「芳しくない評価がネット上にはあふれています」と書こうと思ったのですが、「あふれる」ほども言及されておらず、たまに「言及」しているものがあればその大部分は「酷評...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

フィッシャーはサヴァリッシュとのコンビでモーツァルトの協奏曲を2曲(21番&22番)録音しているのですが、その翌年に今度はボールトとのコンビで2曲録音しています。 録音のクレジットを見てみれば「1959年2月13日~15日&4月22日録音...

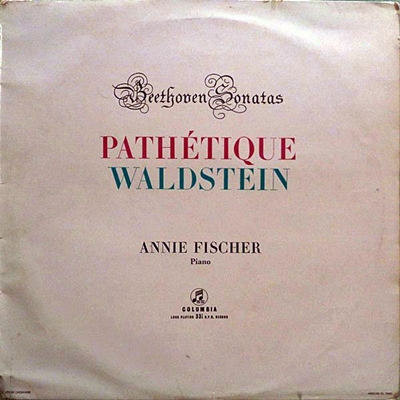

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

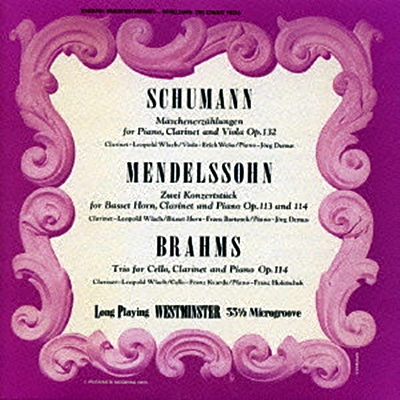

シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

この録音はすでに紹介しているK.467のハ長調コンチェルトと同時に収録されていますから、サヴァリッシュ先生の響きは変わりません。実に威勢よく第1楽章冒頭の導入部が開始されます。 まあ、日を接して録音しているのですから、変わる方が不思議です...

シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2018-01-07]・・・モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 K.481

(Vn)ヨゼフ・シゲティ (P)ジョージ・セル 1955年3月23日~25日録音50年代の中頃にシゲティは二人のピアニストを相棒としてかなりまとまった数のモーツァルトのソナタを録音しています。 しかし、この録音に関しては不思議なことだらけで、何よりも録音の日時が「50年代中頃」としか記されていないものが多くて、全く持...

[2018-01-06]・・・Strauss Waltzes

アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1955年4月~5月録音今年のニュー・イヤーコンサートの指揮者はリッカルド・ムーティでした。すでに、何度もこの舞台に立っているベテランですが、印象に残っているのはおそらくはじめて登場したときのコンサートで、とりわけ「軽騎兵序曲」には感心させられました。あの時の演奏...

[2018-01-05]・・・モーツァルト:交響曲第28番ハ長調K.200(189k)

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年10月1日~2日録音セルはステレオ録音で以下のモーツァルトの交響曲を残しています。 交響曲第28番ハ長調K.200(189k) 交響曲第33番変ロ長調K.319 交響曲第35番二長調K.385「ハフナー」 交響曲第39番変ホ長調K.54...

[2018-01-04]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110

(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1963年録音バックハウスとアラウの録音を聞き比べてみるのは面白い「遊び」かもしれません。 当然のことなら、聞くべき対象はバックハウスの場合は58年から69年にかけて行われたステレオ録音の方であり、アラウの方も62年から66年にかけて録音された一番最初...

[2018-01-03]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 k.550

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1967年8月25日録音いろいろな意味で、セルを語る上では曰く因縁の多い録音です。 言うまでもないことですが、演奏に関しては申し分ありません。おそらく、モダン楽器を使ってここまで精緻にモーツァルトの世界を描き出した演奏は他には思い当たりません。それどころか、逆説...

[2018-01-02]・・・チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1962年1月11日~13日録音録音クレジットだけを眺めていれば、一見なんの変哲もない一枚のように見えます。 サヴァリッシュという「売り出し中の有望若手指揮者」が、コンセルトヘボウというメジャーオーケストラを指揮して、チャイコフスキーの5番というメジャー作品を録音したと...

[2018-01-01]・・・バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119

(P)アニー・フィッシャー イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ロンドン交響楽団 1955年11月14日~15日録音マルケヴィッチによる指揮とアニー・フィッシャーによるピアノですから悪かろうはずがありません。 カッチェンとアンセルメという組み合わせで、驚くほど土俗的な演奏を最近聞いたのですが、これは方向性としてはほぼ反対側にある演奏です。そして、それこ...

[2017-12-31]・・・フォーレ:ピアノと管弦楽のためのバラード Op.19

(P)ロベール・カザドシュ:レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1961年10月30日録音若い頃は、一年の最後には格好つけてバッハのマタイ受難曲なんかを聴いていたものですが、年を重ねると、心静かにこういう音楽で締めくくるのもいいのかなと思ってきました。 ただし、演奏はバーンスタインとカサドシュなので、フィナーレに向けては結構華...

[2017-12-30]・・・ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲 イ長調 Op.81(B115)

(P)エディット・ファルナディ:バリリ四重奏団 1954年録音調べてみると、この作品の録音は少なくはありません。一般的な聞き手から見れば「マイナー作品」の範疇に入るでしょうから、それを考えればいささか驚かされます。 私の手元にもすでにパブリックドメインとなった録音が二つあります。 (P)...

[2017-12-30]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」

ヘルマン・シェルヘン指揮 (vn)ユリアン・オレフスキー ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

[2017-12-29]・・・サン=サーンス:ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 Op.44

(P)ロベール・カザドシュ:レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1961年10月30日録音カサドシュはこのサン=サーンスの協奏曲はお気に入りだったのか、40年代にはロジンスキー、50年代にもオーマンディとのコンビで録音を残しています。 普通に考えれば、こういうスタイルの協奏曲が「好き」なピアニストというのは、普通はいないように...

[2017-12-29]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「夏」

ヘルマン・シェルヘン指揮 (vn)ユリアン・オレフスキー ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

[2017-12-28]・・・ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲 イ長調 Op.81(B115)

(P)サー・クリフォード・カーゾン:ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団 1962年10月29日録音調べてみると、この作品の録音は少なくはありません。一般的な聞き手から見れば「マイナー作品」の範疇に入るでしょうから、それを考えればいささか驚かされます。 私の手元にもすでにパブリックドメインとなった録音が二つあります。 (P)...

[2017-12-28]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」

ヘルマン・シェルヘン指揮 (vn)ユリアン・オレフスキー ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

[2017-12-27]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「冬」

ヘルマン・シェルヘン指揮 (vn)ユリアン・オレフスキー ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音何ともはや、凄まじい「四季」です。 「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、...

[2017-12-26]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第4番 変ホ長調 作品7

(P)クラウディオ・アラウ 1964年3月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2017-12-25]・・・シューマン:謝肉祭 作品9

(P)ジュリアス・カッチェン 1957年10月8日~10日 & 11月11日録音カッチェンというピアニストの魅力はなんと言ってもその冴えわたった透明感あふれる響きでしょう。語彙が乏しくて申し訳ないのですが、それは「ガツーン!」ではなくて「カツーン!」という感じの響きです。しかし、決して「カキーン!」というような耳障りな...

[2017-12-24]・・・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

(P)ジュリアス・カッチェン イシュトヴァン・ケルテス指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年3月25日~4月30日カッチェンというピアニストの魅力はなんと言ってもその冴えわたった透明感あふれる響きでしょう。語彙が乏しくて申し訳ないのですが、それは「ガツーン!」ではなくて「カツーン!」という感じの響きです。しかし、決して「カキーン!」というような耳障りな...

[2017-12-23]・・・ベートーベン:交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1953年10月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2017-12-22]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488(cadenzas:Mozart)

(P)アニー・フィッシャー エードリアン・ボールト指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年2月13日~15日&4月22日録音フィッシャーはサヴァリッシュとのコンビでモーツァルトの協奏曲を2曲(21番&22番)録音しているのですが、その翌年に今度はボールトとのコンビで2曲録音しています。 録音のクレジットを見てみれば「1959年2月13日~15日&4月22日録音...

[2017-12-21]・・・ホルスト:大管弦楽のための組曲「惑星」 作品32

サー・エイドリアン・ボールト指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 ウィーン・アカデミー室内合唱団 1959年3月録音このボールトの録音に関するネット上の評価はあまり芳しいものではありません。実は、「芳しくない評価がネット上にはあふれています」と書こうと思ったのですが、「あふれる」ほども言及されておらず、たまに「言及」しているものがあればその大部分は「酷評...

[2017-12-20]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第3番ハ長調作品2-3

(P)クラウディオ・アラウ 1964年3月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2017-12-19]・・・ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36

ヘルマン・シェルヘン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1954年9月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2017-12-18]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第2番 イ長調 作品2-2

(P)クラウディオ・アラウ 1964年3月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

[2017-12-17]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466(cadenzas:Beethoven)

(P)アニー・フィッシャー エードリアン・ボールト指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年2月13日~15日&4月22日録音フィッシャーはサヴァリッシュとのコンビでモーツァルトの協奏曲を2曲(21番&22番)録音しているのですが、その翌年に今度はボールトとのコンビで2曲録音しています。 録音のクレジットを見てみれば「1959年2月13日~15日&4月22日録音...

[2017-12-16]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第18番 変ホ長調 作品31-3

(P)アニー・フィッシャー 1961年6月14,17日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

[2017-12-16]・・・メンデルスゾーン:演奏会用小品第2番ニ短調 Op.114

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (Basset-horn)フランツ・バルトシェック 1950年録音シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

[2017-12-15]・・・メンデルスゾーン:演奏会用小品第1番へ短調 Op.113

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (Basset-horn)フランツ・バルトシェック 1950年録音シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

[2017-12-15]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調 K.482(cadenzas:Hummel)

(P)アニー・フィッシャー ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年2月28日&3月1日,2日&10日録音この録音はすでに紹介しているK.467のハ長調コンチェルトと同時に収録されていますから、サヴァリッシュ先生の響きは変わりません。実に威勢よく第1楽章冒頭の導入部が開始されます。 まあ、日を接して録音しているのですから、変わる方が不思議です...

[2017-12-14]・・・シューマン:おとぎ話 Op.132

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (va)エーリッヒ・ヴァイス 1950年録音シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)