Home|アンセルメ(Ernest Ansermet)|シューマン:マンフレッド序曲 作品115

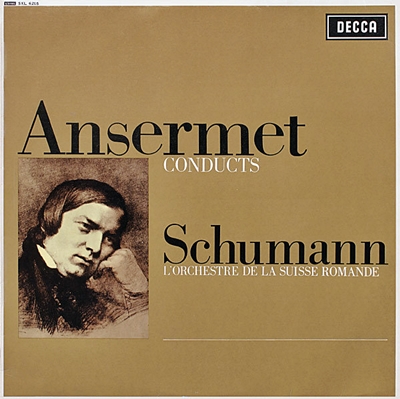

シューマン:マンフレッド序曲 作品115

エルネスト・アンセルメ指揮 スイスロマンド管弦楽団 1965年4月録音

Schumann:Manfred Overture, Op115

流浪の旅を続けるマンフレッド

やはり、オペラでもなければオラトリオでもない、「詩劇」というスタイルが今の時代にはマッチしないのでしょうか。

また、バイロンの「マンフレッド」も、今ではどの程度のポピュラリティがあるのかも疑問です。少なくとも、日本でこの題名を聞いてシューマンの序曲を思い出す人はいても、バイロンの作品を思い出せる人は少数でしょう。

流浪の旅を続けるマンフレッドが、かつて捨て去った女性(アスタルテ)の霊と地下の国で会い、その許しを得ることで救われるという話です。

そして、このバイロンの作品全体を総括するような音楽がこの序曲なのですが、それはストーリーを標題音楽的にまとめるのではなくて、物語の中でシューマンが感じとったマンフレッドの姿を純粋器楽の形式で表現したものになっています。

アンセルメの演奏は極めて安定していて明晰です。それはもう、明晰すぎるほどに明晰です。

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38の演奏へのコメントですアンセルメにとってシューマンの交響曲というのはメインのプログラムではないでしょう。

モノラル時代に1番、ステレオになってから2番を録音をしているのですが、おそらくそれだけでしょう。

しかし、シューマンの交響曲というのは今でこそそれなりに評価が定着してロマン派を代表する作品として位置づいているのですが、50~60年代においては演奏される機会が少なく、特に、第2番の交響曲などは「聞いたこともない」という人が多数を占めるようなマイナー作品だったようです。

そして、それは評価が確立した今も似たような面があって、演奏会などで取り上げられる機会はそれほど多くはありません。

やはり、オーケストレーションなどに問題が多く「舵の壊れた船を操作」するような難しさが伴うからでしょう。

その事を思えば、このアンセルメの演奏は極めて安定していて明晰です。それはもう、明晰すぎるほどに明晰です。

ただ、問題なのは、シューマンの交響曲にとって隅から隅まで明晰に響くというのは「褒め言葉」なのかどうかです。

シューマンの特長は色んな楽器を次から次へと重ねてしまって、結果としていささかくすんだような中間色の響きになってしまうことです。それはオーケストレーションの常識から言えばあまり好ましいものではないので、多くの指揮者はそれぞれのやり方でスコアに「手を入れる」のがなかば常識となっていました。

このアンセルメの明晰な響きも、間違いなくアンセルメ流のやり方でスコアに手を入れている可能性が高いと思われます。

とは言え、私には録音とスコアを照らし合わせて、どこをどのように「手を入れて」いるのかを聞き取れるようなスキルは持ち合わせていません。しかし、昨今の「原典尊重」でスコアに手を入れていない演奏を聞き比べると響きの質は明らかに異なりますし、その「違い」は演奏のクオリティという範疇にとどまらないように思われます。

そして、「明晰」であることが必ずしも「褒め言葉」にならないのは、その中間色のくすんだ響きをどのように捉えるかという問題があるからです。

アンセルメが活躍しした時代は、その響きはシューマンの「杜撰」さの産物だと考えられていました。

しかし、最近はその様な響きによって描き出される世界にこそシューマンの本質があると考えられるようになってきています。原典尊重は常に錦の御旗なのですから当然と言えば当然のスタンスですし、実際魅力ある世界を描き出してくれるのも事実なのです。

しかし、それでもなお、今の時代にあってもスコアに手を入れることを躊躇わない指揮者もいますから、この問題はそれほど簡単にけりがつくものではないようです。

ただし、同じように手を入れると言っても、その入れ方には随分と差があります。

「原典尊重の鬼」みたいないわれ方をされるセルもまたスコアに手を入れていますが、ここまでクッキリシャッキリとした響きにはなっていません。

スコアに手を入れているのかどうかは確認できていませんが、コンヴィチュニーなどは実にくすんだ響きを聞かせてくれるので、このアンセルメの演奏と較べるとまるで別の作品のようにすら聞こえてしまいます。

そして、このアンセルメの響きに一番近しいのはパレーの演奏でしょう。

両者ともに根っこはフランスですね。

「ドイツ」を「フランス」がかみ砕けばこうなるという見本のようなものでしょうか。

なお、交響曲第1番は1951年のモノラル録音なのですが、録音エンジニアは「Victor Olof」なので、驚くほどの切れ味のある音で演奏がとらえられています。

「Victor Olof」といえば、DECCAの表看板だった「ffrr」というハイファイ録音技術の開発したことで知られているのですが、それ以上に、録音における録音会場の重要性を真っ先に認識したことこそ評価すべき人物でしょう。DECCAは「Victor Olof」の耳で確認して「OK」が出た会場しか録音には使いませんでしたから、「Victor Olof」は「DECCAの音を作った人」と称されました。

ただ、残念なのは、ステレオ録音の時代にはいると彼が録音の現場から離れてしまったことなのですが、そでも「Kenneth Wilkinson」などがその伝統を引き継いでいきました。

ちなみに、1965年録音の交響曲第2番の録音エンジニアは「James Lock」です。

彼もまた「手を叩くだけでホールの音響特性が判断できる」と言われる耳の持ち主でした。こういう連中がゴロゴロいたのがDECCAの凄いところだったのです。

ただし、そう言う優れた録音陣によって提供された演奏と、来日時の演奏との落差が大きかったので、「アンセルメの演奏は録音によるマジック」だと言われて評判を下げてしまったのは気の毒でした。来日時にはすでに音楽監督を退任していましたし、その翌年には亡くなってしまったのですから、到底本調子と言える状態ではなかったようです。

しかし、その事がこの国では彼の評価押し下げる要因となりつづけたのですから、この世の中、何が功となり、何が躓きの石となるか分かったものではありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)