Home|更新履歴(リスニングルーム)

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

フランスのオケというのは隙さえ見せれば手を抜こうとする習性があるようで、指揮者にとっては困った存在だったようです。ただし、クリュイタンスのように絶妙の手綱さばきで数多くの名録音を残した指揮者もいるのですが、それは通常の指揮者に求められる資質...

何ともはや、凄まじいヘンデルです。 おそらく、この作品のことを全く知らない人が何も教えられずにこの演奏を聞けば、とてもじゃないがバロックの作品だとは夢にも思わないでしょう。そして、「後期ロマン派の作品ですよね」なんて言われれば、そのまま納...

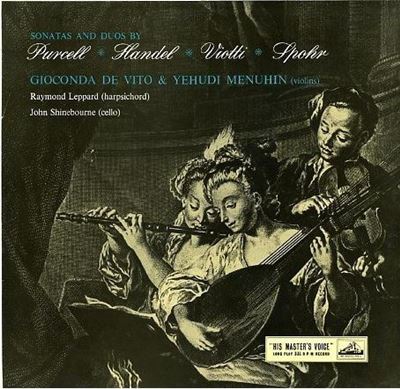

ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

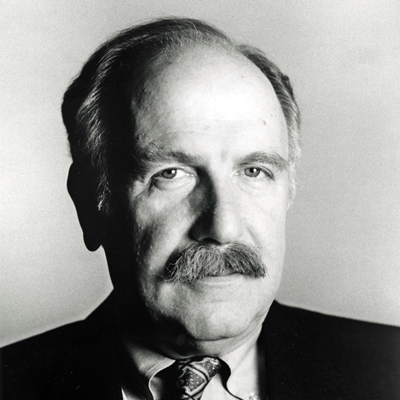

オッテルローという指揮者は、聞けば聞くほど不思議な指揮者だと感じ入ってしまいます。 その不思議さは一言で言えば「凝縮」です。つまりは、どんな作品であってもそれをぐっと凝縮して提示してくるのです。 これは考えてみれば不思議なことなので...

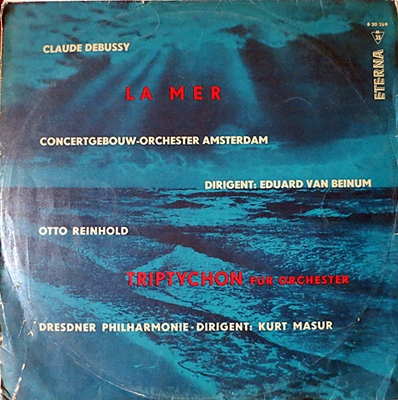

私は率直に行ってドビュッシーの音楽はそれほど好きではありません。あの茫漠とした響きによって形づくられる音楽というものとどうしても相性が合わないのです。ただし、その誰もが聞かなかった繊細な和声によって構成される音楽こそがドビュッシーの真骨頂で...

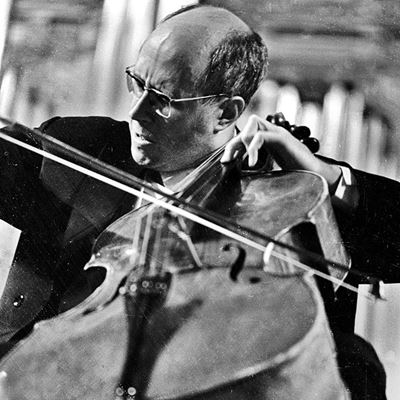

ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

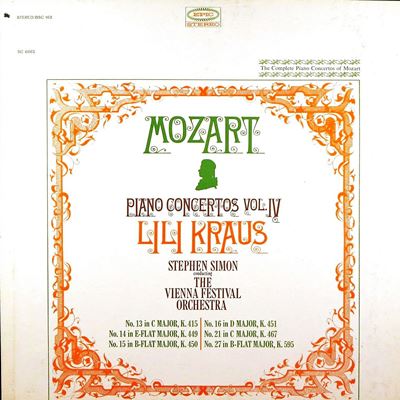

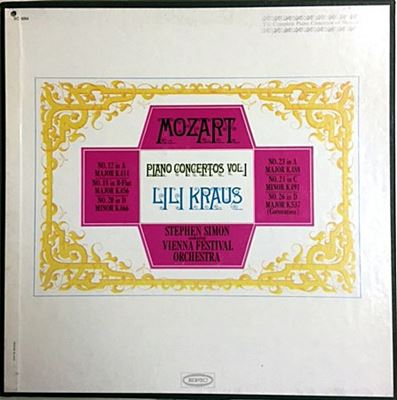

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言えば、見...

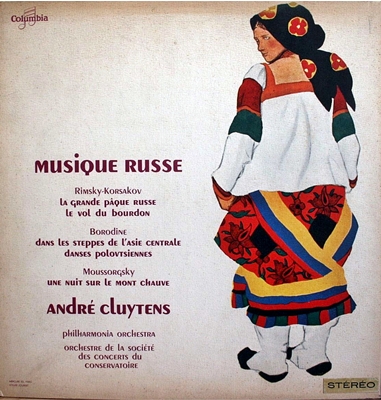

追記 ラフマニノフの協奏曲を紹介したときに、「Musique Russe / Cluytens」とういうアルバムについても言及しました。そして、そちらの方は取り上げずに放置していることに気づきました。 この管弦楽曲集について言いたいことは、...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

随分と古い話ですが、「美しい人はより美しく、それなりの人はそれなりに」というコマーシャル・コピーがありました。 考えてみると、オッテルローという人の本質を考えるときにはこのコピーはピッタリかもしれません。 ここにオッテルローが手兵の...

1957年と言えば、マルケヴィッチがラムルー管の首席指揮者に就任した年です。おそらくは緩みきったオーケストラの未来をこの凄腕指揮者に託したのでしょう。当然の事ながら、地獄の「しごき」は覚悟していたでしょうし、その「覚悟」がまだ失われていない...

オッテルローは1951年にベルリンフィルとこの作品を録音しています。あの録音と較べれば、これはもう全く別人かと思うほどに様相を異にしています。 その違いは、簡潔に言えば、51年のベルリンフィルとの演奏が一人称で語られていたとすれば、この5...

ジュリーニという指揮者に対しては「コンサート指揮者」というイメージしか湧きません。しかしながら、ヨーロッパの、それもイタリア出身の指揮者がオペラと無縁であるはずもなく、調べてみれば50年代の初めにはあのミラノ・スカラ座の音楽監督を務めていま...

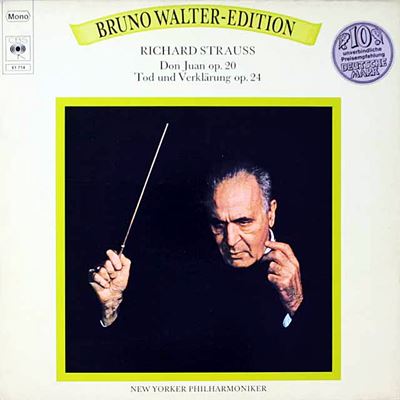

調べて気づいたのですが、ワルターはリヒャルト・シュトラウスを殆ど録音していません。ライブ録音はそれなりに残っているのでコンサートで取り上げなかったと言うことはないようなのですが、スタジオでの録音は数えるほどしか存在しないようで、さらに、その...

ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

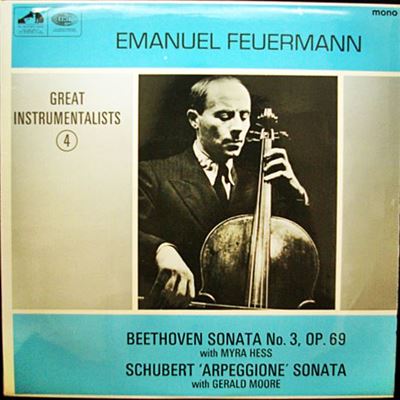

1937年に録音されたシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」をフォイアマンとフルニエという二人の演奏で続けてアップするなどと言うと、隣接権が50年から70年に延長されたことで、いよいよ紹介すべき音源が枯渇してきたのかとご心配される方もおら...

1937年に録音されたシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」をフォイアマンとフルニエ(明日必ずアップします^^:)という二人の演奏で続けてアップするなどと言うと、隣接権が50年から70年に延長されたことで、いよいよ紹介すべき音源が枯渇して...

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

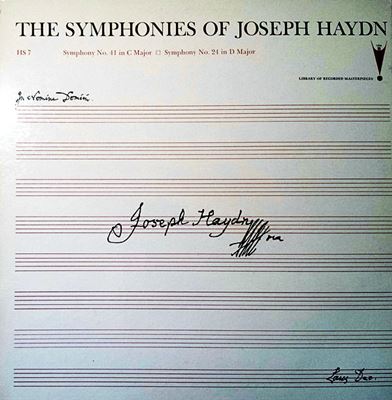

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

ブラームスの交響曲1番には「青春の澱」のようなものが感じられると書いたのは吉田秀和でした。クラシック音楽などと言うものを聞き始めた頃の私のとって吉田秀和はまさに「水先案内人」だったのですが、この「青春の澱」という表現には強い反発を感じたもの...

ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

調べて気づいたのですが、ワルターはリヒャルト・シュトラウスを殆ど録音していません。ライブ録音はそれなりに残っているのでコンサートで取り上げなかったと言うことはないようなのですが、スタジオでの録音は数えるほどしか存在しないようで、さらに、その...

イダ・ヘンデルの事を「録音嫌い」と書いたのですが、実はそうでもなかったようです。とりわけ、戦後すぐの時期から50年代の初め頃に至るまでの「Decca」との関係は悪くはなかったようです。 何故ならば、彼女は結構な「愛犬家」で常に手もとに犬を...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

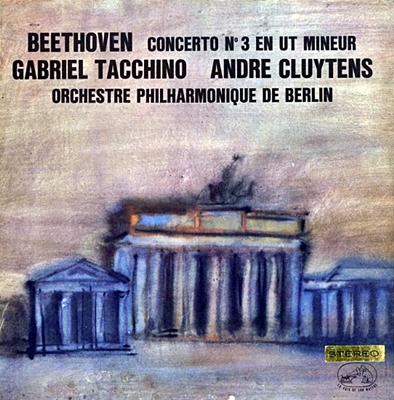

アンドレ・クリュイタンスが指揮したラフマニノフの協奏曲と言うことで注意が向いて、ガブリエル・タッキーノというピアニストと出会いました。 調べてみると、この両者はもう一枚、ベートーベンのピアノ協奏曲第3番を録音していることに気づきました。お...

ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2020-02-06]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第19番 ト短調 Op.49-1

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

[2020-02-05]・・・ワーグナー:「タンホイザー」序曲

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1958年6月12日~13日録音フランスのオケというのは隙さえ見せれば手を抜こうとする習性があるようで、指揮者にとっては困った存在だったようです。ただし、クリュイタンスのように絶妙の手綱さばきで数多くの名録音を残した指揮者もいるのですが、それは通常の指揮者に求められる資質...

[2020-02-04]・・・ヘンデル:合奏協奏曲第5番 ニ長調 作品6の5

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリンフィル 1954年4月22日録音何ともはや、凄まじいヘンデルです。 おそらく、この作品のことを全く知らない人が何も教えられずにこの演奏を聞けば、とてもじゃないがバロックの作品だとは夢にも思わないでしょう。そして、「後期ロマン派の作品ですよね」なんて言われれば、そのまま納...

[2020-02-03]・・・ヘンデル:トリオ・ソナタ ニ長調 Op.5, No.2

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:(Vn)イェフディ・メニューイン (Cello)ジョン・シャインボーン (Cembalo)レイモンド・レッパード 1953年10月8日&11日録音ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

[2020-02-02]・・・サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1954年4月2日~3日録音オッテルローという指揮者は、聞けば聞くほど不思議な指揮者だと感じ入ってしまいます。 その不思議さは一言で言えば「凝縮」です。つまりは、どんな作品であってもそれをぐっと凝縮して提示してくるのです。 これは考えてみれば不思議なことなので...

[2020-02-01]・・・ドビュッシー:3つの交響的スケッチ「海」

エデゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1957年5月27日~28日録音私は率直に行ってドビュッシーの音楽はそれほど好きではありません。あの茫漠とした響きによって形づくられる音楽というものとどうしても相性が合わないのです。ただし、その誰もが聞かなかった繊細な和声によって構成される音楽こそがドビュッシーの真骨頂で...

[2020-01-31]・・・バッハ:無伴奏チェロ組第4番変ホ長調 BWV1010

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

[2020-01-30]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 k.413(387p)

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年5月5日~6日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言えば、見...

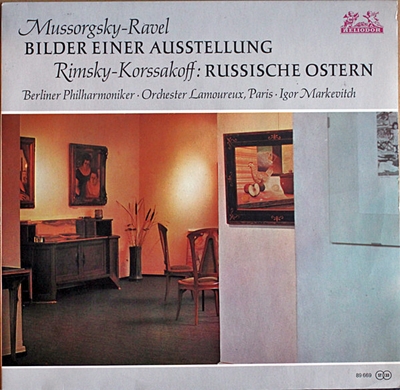

[2020-01-29]・・・リムスキー=コルサコフ:ロシアの復活祭 序曲 Op.36&熊蜂の飛行

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年9月8日~11日録音追記 ラフマニノフの協奏曲を紹介したときに、「Musique Russe / Cluytens」とういうアルバムについても言及しました。そして、そちらの方は取り上げずに放置していることに気づきました。 この管弦楽曲集について言いたいことは、...

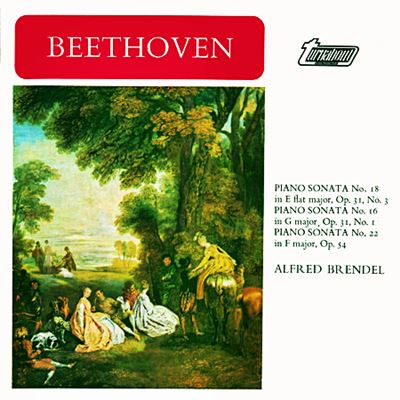

[2020-01-28]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

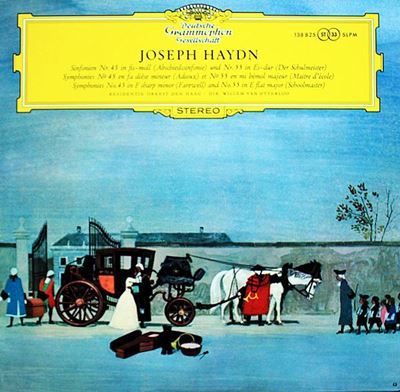

[2020-01-27]・・・ハイドン:交響曲第45番 嬰へ短調「告別」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1962年5月16日~17日録音随分と古い話ですが、「美しい人はより美しく、それなりの人はそれなりに」というコマーシャル・コピーがありました。 考えてみると、オッテルローという人の本質を考えるときにはこのコピーはピッタリかもしれません。 ここにオッテルローが手兵の...

[2020-01-26]・・・リムスキー=コルサコフ:「ロシアの復活祭」序曲 Op.36

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1957年11月12日録音1957年と言えば、マルケヴィッチがラムルー管の首席指揮者に就任した年です。おそらくは緩みきったオーケストラの未来をこの凄腕指揮者に託したのでしょう。当然の事ながら、地獄の「しごき」は覚悟していたでしょうし、その「覚悟」がまだ失われていない...

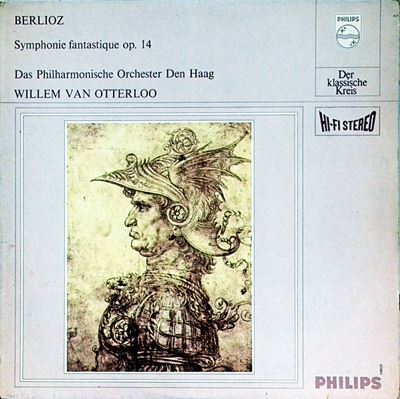

[2020-01-25]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1959年7月10日~12日録音オッテルローは1951年にベルリンフィルとこの作品を録音しています。あの録音と較べれば、これはもう全く別人かと思うほどに様相を異にしています。 その違いは、簡潔に言えば、51年のベルリンフィルとの演奏が一人称で語られていたとすれば、この5...

[2020-01-24]・・・ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1962年12月13日~14日録音ジュリーニという指揮者に対しては「コンサート指揮者」というイメージしか湧きません。しかしながら、ヨーロッパの、それもイタリア出身の指揮者がオペラと無縁であるはずもなく、調べてみれば50年代の初めにはあのミラノ・スカラ座の音楽監督を務めていま...

[2020-01-23]・・・リヒャルト・シュトラウス:死と変容 Op.24

ブルーノ・ワルター指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年12月29日録音調べて気づいたのですが、ワルターはリヒャルト・シュトラウスを殆ど録音していません。ライブ録音はそれなりに残っているのでコンサートで取り上げなかったと言うことはないようなのですが、スタジオでの録音は数えるほどしか存在しないようで、さらに、その...

[2020-01-22]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

[2020-01-21]・・・シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

Cello)ピエール・フルニエ:(P)ジャン・ユボー 1937年5月4日&9月27日録音1937年に録音されたシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」をフォイアマンとフルニエという二人の演奏で続けてアップするなどと言うと、隣接権が50年から70年に延長されたことで、いよいよ紹介すべき音源が枯渇してきたのかとご心配される方もおら...

[2020-01-20]・・・シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)エマヌエル・フォイアマン (P)ジェラルド・ムーア 1937年6月29日~30日録音1937年に録音されたシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」をフォイアマンとフルニエ(明日必ずアップします^^:)という二人の演奏で続けてアップするなどと言うと、隣接権が50年から70年に延長されたことで、いよいよ紹介すべき音源が枯渇して...

[2020-01-19]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 k.414(387a)

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年5月5日~6日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

[2020-01-18]・・・ハイドン:交響曲第24番 ニ長調 Hob.I:24

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2020-01-17]・・・オッフェンバック:序曲「天国と地獄」

ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

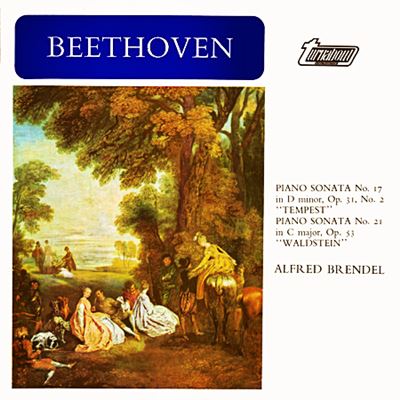

[2020-01-16]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

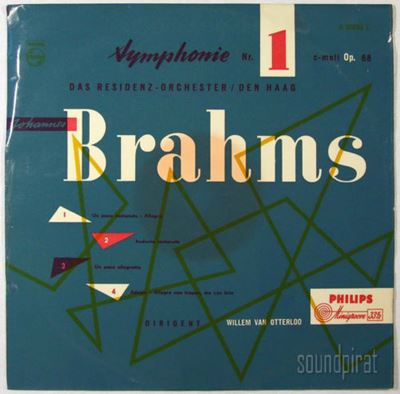

[2020-01-15]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1953年12月4日録音ブラームスの交響曲1番には「青春の澱」のようなものが感じられると書いたのは吉田秀和でした。クラシック音楽などと言うものを聞き始めた頃の私のとって吉田秀和はまさに「水先案内人」だったのですが、この「青春の澱」という表現には強い反発を感じたもの...

[2020-01-14]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:1955年5月26日~27日録音ロストロポーヴィチによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音は1992年に録音された一回だけと言うことになっています。ロストロポーヴィチは1927年生まれですから、その時すでに60代も半ばだったと言うことになります。 演奏家というものは年を...

[2020-01-13]・・・R.シュトラウス:交響詩「ドンファン」 作品20

ブルーノ・ワルター指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年12月29日録音調べて気づいたのですが、ワルターはリヒャルト・シュトラウスを殆ど録音していません。ライブ録音はそれなりに残っているのでコンサートで取り上げなかったと言うことはないようなのですが、スタジオでの録音は数えるほどしか存在しないようで、さらに、その...

[2020-01-12]・・・ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

(Vn)イダ・ヘンデル:カール・ランクル指揮 ナショナル交響楽団 1947年1月録音イダ・ヘンデルの事を「録音嫌い」と書いたのですが、実はそうでもなかったようです。とりわけ、戦後すぐの時期から50年代の初め頃に至るまでの「Decca」との関係は悪くはなかったようです。 何故ならば、彼女は結構な「愛犬家」で常に手もとに犬を...

[2020-01-11]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

[2020-01-10]・・・ハイドン:交響曲第23番 ト長調 Hob.I:23

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2020-01-09]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37

(P)ガブリエル・タッキーノ:アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月4日&8日アンドレ・クリュイタンスが指揮したラフマニノフの協奏曲と言うことで注意が向いて、ガブリエル・タッキーノというピアニストと出会いました。 調べてみると、この両者はもう一枚、ベートーベンのピアノ協奏曲第3番を録音していることに気づきました。お...

[2020-01-08]・・・ヘンリー・パーセル:トリオ・ソナタ第9番ヘ長調 「黄金のソナタ」

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:(Vn)イェフディ・メニューイン (Cello)ジョン・シャインボーン (Cembalo)レイモンド・レッパード 1955年7月4日&6日録音ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)