Home|更新履歴(リスニングルーム)

セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

クレンペラーはエロイカに関しては55年にモノラルによる録音を行っています。それ以外にも、5番、7番という奇数番号の交響曲もモノラルによる録音を行っています。 ところが、時代がモノラルからステレオに移行する中で、57年からのセッションにおい...

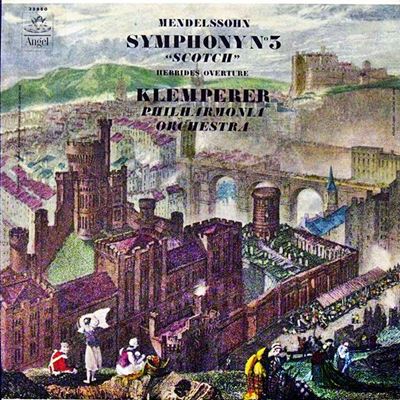

私がクレンペラーという指揮者に目が向いたのはメンデルスゾーンの3番と、このベートーベンの7番がきっかけでした。 何故に惹きつけられたのかというと、メンデルスゾーンに関して言えば「一番の聞き所は、言うまでもなく最後のコーダの部分です。誰が演...

「イタリア」の場合は、さすがに「スコットランド」のようなテンポ設定とはいかなかったようです。当然のことながら、地面に根が生えたようなテンポ設定では、この作品が持つ美質は吹っ飛んでしまいます。 しかし、常識なテンポ設定でありながら、聞き終わ...

誰が何と言おうと、私は断言します。数あるクレンペラーの録音の中で、このメンデルスゾーンの「スコットランド」こそが最上のものです。敢えて、「最上のものの一つ」ではなくて、「最上のもの」と言い切ります。 一番の聞き所は、言うまでもなく最後のコ...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

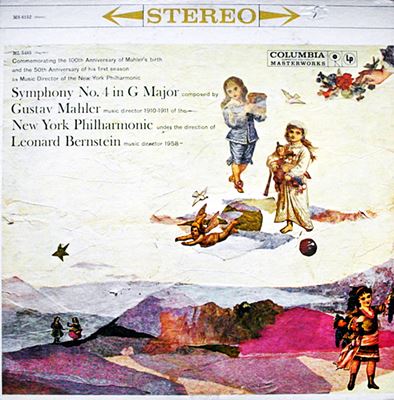

日本がバブルの景気に沸き返っていた頃と軌を一にして「マーラーブーム」というものが沸き起こりました。どうせ一時のブームで終わるだろうと通のクラシックマニアたちは冷笑していたのですが、驚くべき事に、クラシック音楽における重要なレパートリーとして...

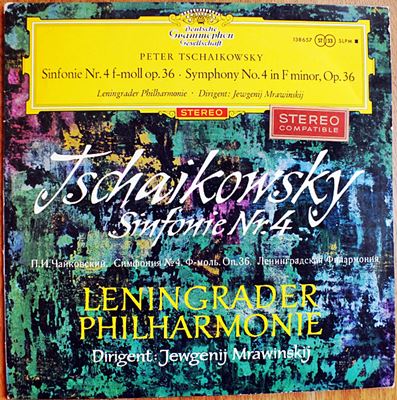

新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

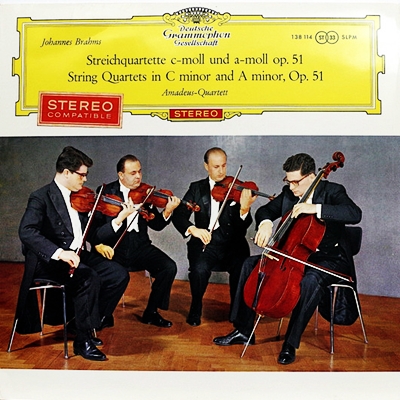

アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

フィッシャー=ディースカウと言えば、「完璧な発声で克明に歌いあげる」というのが彼の基本的なスタイルであり売りなのでしょうか。 ただ、個人的には、どうも相性がよくありません。 これも、どこかで書いた記憶があるのですが、2~3曲程度を聞くな...

ご存じのように、ブラームスの出世作なのですが、その好評ゆえに様々な形で編曲がされています。 特に、この管弦楽に編曲されたものが最も有名で、事によると原曲である4手用のピアノ連弾曲よりも有名かもしれません。特に第5番はチャップリンが映画「独...

この録音はカラヤンにとっても大きな意味を持つものでした。何故ならば、その後、彼の録音活動の拠点となるドイツ・グラモフォン(以下、DG)における最初の録音だからです。 カラヤンはDGを拠点として、死ぬまでに330曲という膨大な録音を残し...

ビーチャムと言えば、「軽妙洒脱」という言葉が浮かぶのですが、このベートーベンの録音ではかなり豪快にオケを鳴らしきっています。そして、そのオケの音色が実にザックリとした生成の魅力にあふれていて、実に好ましく思えます。 そして、何よりも、ここ...

ビーチャムと言えば、「軽妙洒脱」という言葉が浮かぶのですが、このベートーベンの録音ではかなり豪快にオケを鳴らしきっています。そして、そのオケの音色が実にザックリとした生成の魅力にあふれていて、実に好ましく思えます。 そして、何よりも、ここ...

ポリーニと言えば1960年のショパンコンクールで審査員全員一致で優勝しただけでなく、ルービンシュタインから「今ここにいる審査員の中で、彼より巧く弾けるものが果たしているであろうか」と賛辞を送られた事でも名を馳せました。しかし、このような賛辞...

マッケラスと言えばヤナーチェクのスペシャリストとして名を馳せた指揮者です。この59年録音のシンフォニエッタは、そんなマッケラスが30代半ばに達して、いよいよ録音活動を始めた頃の演奏です。 さて、その内容なのですが、これはもう「驚天動地」の...

フランチェスカッティという名前も今では随分と過去のものになってしまいました。 同時代のヴァイオリニストというとまずはハイフェッツ、そしてオイストラフ、ミルシテインあたりがあげられますが、そう言う大物たちと比べるといささか影が薄い存在である...

フランチェスカッティという名前も今では随分と過去のものになってしまいました。 同時代のヴァイオリニストというとまずはハイフェッツ、そしてオイストラフ、ミルシテインあたりがあげられますが、そう言う大物たちと比べるといささか影が薄い存在である...

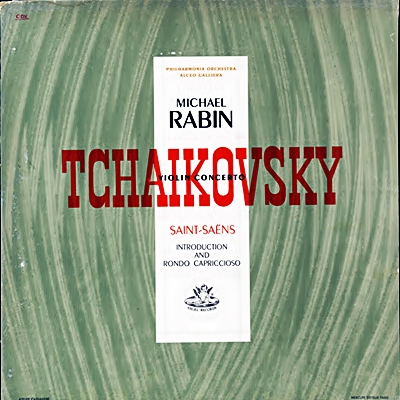

レビン(発音はレービンの方が正しいようなのですが、日本ではレビンと表記されることが多いようなのであわせました)と言えば、「ハイフェッツの再来」と騒がれたとびきりの神童だったのですが、あえなくもプレッシャーにつぶされて若くして世を去ったヴァイ...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2012-01-22]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番 変ロ長調 k456

(P)カサドシュ セル指揮 コロンビア交響楽団 1956年録音セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

[2012-01-22]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 k466

(P)カサドシュ セル指揮 コロンビア交響楽団 1956年録音セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

[2012-01-22]・・・モーツァルト:2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K365

(P)ロベルト&ギャビ カサドシュ セル指揮 コロンビア交響楽団 1956年録音セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。 ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要な...

[2012-01-21]・・・ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 「エロイカ(英雄)」 作品55

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1959年10月&11月録音クレンペラーはエロイカに関しては55年にモノラルによる録音を行っています。それ以外にも、5番、7番という奇数番号の交響曲もモノラルによる録音を行っています。 ところが、時代がモノラルからステレオに移行する中で、57年からのセッションにおい...

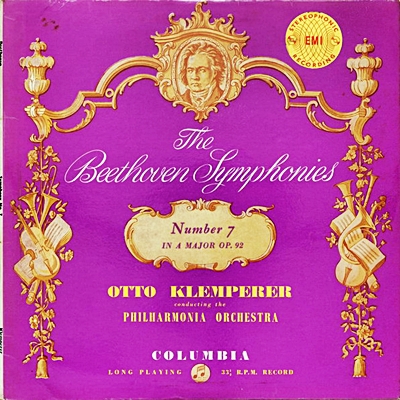

[2012-01-17]・・・ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1960年10月&11月録音私がクレンペラーという指揮者に目が向いたのはメンデルスゾーンの3番と、このベートーベンの7番がきっかけでした。 何故に惹きつけられたのかというと、メンデルスゾーンに関して言えば「一番の聞き所は、言うまでもなく最後のコーダの部分です。誰が演...

[2012-01-09]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1960年2月15,17&18日録音日録音「イタリア」の場合は、さすがに「スコットランド」のようなテンポ設定とはいかなかったようです。当然のことながら、地面に根が生えたようなテンポ設定では、この作品が持つ美質は吹っ飛んでしまいます。 しかし、常識なテンポ設定でありながら、聞き終わ...

[2012-01-08]・・・メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1960年1月22,25,27&28日録音誰が何と言おうと、私は断言します。数あるクレンペラーの録音の中で、このメンデルスゾーンの「スコットランド」こそが最上のものです。敢えて、「最上のものの一つ」ではなくて、「最上のもの」と言い切ります。 一番の聞き所は、言うまでもなく最後のコ...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第4番 変ホ長調 BWV1010

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 ハ短調 BWV1011

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-07]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調 BWV1012

(Vc)シュタルケル 1957年~1959年録音バッハの無伴奏チェロ組曲はカザルスの古い録音しかアップしていないことに気づきましました。しかし、調べてみると、カザルスの歴史的な録音以降はめぼしい録音がほとんど無いのです。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、このシュタルケルの録音が登場...

[2012-01-06]・・・マーラー:交響曲第4番

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック (S)レリ・グリスト 1960年2月録音日本がバブルの景気に沸き返っていた頃と軌を一にして「マーラーブーム」というものが沸き起こりました。どうせ一時のブームで終わるだろうと通のクラシックマニアたちは冷笑していたのですが、驚くべき事に、クラシック音楽における重要なレパートリーとして...

[2012-01-01]・・・チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル 1960年9月&11月録音新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

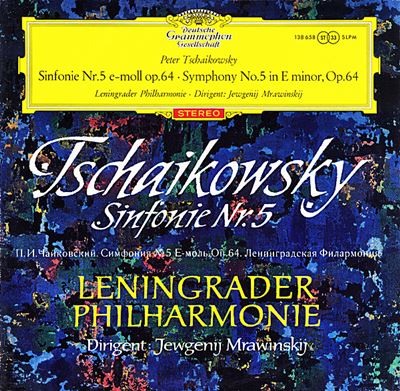

[2012-01-01]・・・チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル 1960年9月&11月録音新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

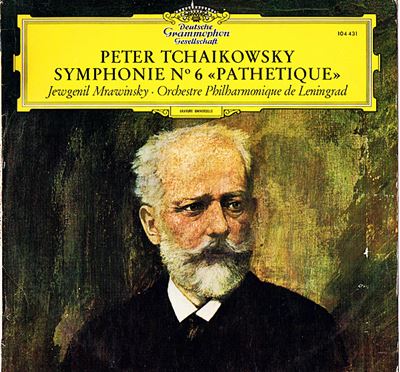

[2012-01-01]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴(Pathetique)」

ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 1960年9月&11月録音新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。 少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。 で...

[2011-12-30]・・・ブラームス:弦楽四重奏曲第1番 ハ短調 op.51-1

アマデウス弦楽四重奏団 1959年録音アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

[2011-12-30]・・・ブラームス:弦楽四重奏曲第2番 イ短調 op.51-2

アマデウス弦楽四重奏団 1959年録音アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

[2011-12-30]・・・ブラームス:弦楽四重奏曲第3番 変ロ長調 op.67

アマデウス弦楽四重奏団 1960年録音アマデウス弦楽四重奏団のブラームスと言えば、真っ先に思い浮かぶのはセシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ)とウィリアム・プリース(チェロ)を招いて録音した六重奏曲の方です。 そのロマン的な上にもロマン的な音楽を実に見事に歌い上げていて、何度も聴...

[2011-12-29]・・・シューベルト:歌曲集

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ (P)ジェラルド・ムーア 1951年~1959年録音フィッシャー=ディースカウと言えば、「完璧な発声で克明に歌いあげる」というのが彼の基本的なスタイルであり売りなのでしょうか。 ただ、個人的には、どうも相性がよくありません。 これも、どこかで書いた記憶があるのですが、2~3曲程度を聞くな...

[2011-12-26]・・・ブラームス:ハンガリー舞曲集

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1959年9月4日録音ご存じのように、ブラームスの出世作なのですが、その好評ゆえに様々な形で編曲がされています。 特に、この管弦楽に編曲されたものが最も有名で、事によると原曲である4手用のピアノ連弾曲よりも有名かもしれません。特に第5番はチャップリンが映画「独...

[2011-12-23]・・・R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1959年3月2日~4日録音この録音はカラヤンにとっても大きな意味を持つものでした。何故ならば、その後、彼の録音活動の拠点となるドイツ・グラモフォン(以下、DG)における最初の録音だからです。 カラヤンはDGを拠点として、死ぬまでに330曲という膨大な録音を残し...

[2011-12-18]・・・ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36

ビーチャム指揮 ロイヤルフィル 1956年5月9日&14日、1957年3月28日録音ビーチャムと言えば、「軽妙洒脱」という言葉が浮かぶのですが、このベートーベンの録音ではかなり豪快にオケを鳴らしきっています。そして、そのオケの音色が実にザックリとした生成の魅力にあふれていて、実に好ましく思えます。 そして、何よりも、ここ...

[2011-12-18]・・・ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

ビーチャム指揮 ロイヤルフィル 1958年10月20日、22日&31、1959年4月29日、7月14日?6日録音日録音ビーチャムと言えば、「軽妙洒脱」という言葉が浮かぶのですが、このベートーベンの録音ではかなり豪快にオケを鳴らしきっています。そして、そのオケの音色が実にザックリとした生成の魅力にあふれていて、実に好ましく思えます。 そして、何よりも、ここ...

[2011-12-17]・・・ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11(Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11)

(P)マウリツィオ・ポリーニ・ポリーニ:パウル・クレツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年4月20日&21日録音(Maurizio Pollini:(Con)Paul Kletzki The Philharmonia Orchestra Recorded on April 20-21, 1960)ポリーニと言えば1960年のショパンコンクールで審査員全員一致で優勝しただけでなく、ルービンシュタインから「今ここにいる審査員の中で、彼より巧く弾けるものが果たしているであろうか」と賛辞を送られた事でも名を馳せました。しかし、このような賛辞...

[2011-12-12]・・・ヤナーチェク:シンフォニエッタ

マッケラス指揮 プロ・アルテ管弦楽団 1959年録音マッケラスと言えばヤナーチェクのスペシャリストとして名を馳せた指揮者です。この59年録音のシンフォニエッタは、そんなマッケラスが30代半ばに達して、いよいよ録音活動を始めた頃の演奏です。 さて、その内容なのですが、これはもう「驚天動地」の...

[2011-12-09]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K216

Vn:フランチェスカッティ ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1958年12月録音フランチェスカッティという名前も今では随分と過去のものになってしまいました。 同時代のヴァイオリニストというとまずはハイフェッツ、そしてオイストラフ、ミルシテインあたりがあげられますが、そう言う大物たちと比べるといささか影が薄い存在である...

[2011-12-09]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K218

Vn:フランチェスカッティ ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1958年12月録音フランチェスカッティという名前も今では随分と過去のものになってしまいました。 同時代のヴァイオリニストというとまずはハイフェッツ、そしてオイストラフ、ミルシテインあたりがあげられますが、そう言う大物たちと比べるといささか影が薄い存在である...

[2011-12-04]・・・チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

Vn:レビン ガリエラ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年6月11日&12日録音レビン(発音はレービンの方が正しいようなのですが、日本ではレビンと表記されることが多いようなのであわせました)と言えば、「ハイフェッツの再来」と騒がれたとびきりの神童だったのですが、あえなくもプレッシャーにつぶされて若くして世を去ったヴァイ...

前のページ/次のページ

[2025-09-08]

フォーレ:夜想曲第2番 ロ長調 作品33-2(Faure:Nocturne No.2 in B major, Op.33 No.2)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-09-06]

バッハ:小フーガ ト短調 BWV.578(Bach:Fugue in G minor, BWV 578)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-09-04]

レスピーギ:ローマの噴水(Respighi:Fontane Di Roma)ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1939年1月21日録音(John Barbirolli:Philharmonic-Symphony Of New York Recorded on January 21, 1939)

[2025-09-01]

フォーレ:夜想曲第1番 変ホ短調 作品33-1(Faure:Nocturne No.1 in E-flat minor, Op.33 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-08-30]

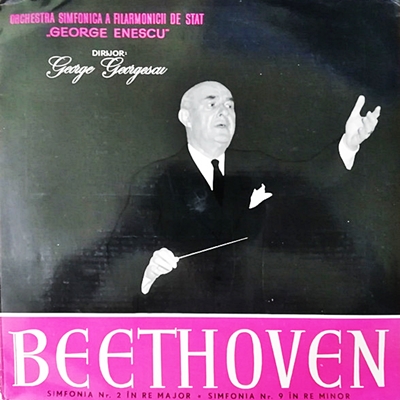

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major ,Op.36)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月20日録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on April 20, 1961)

[2025-08-28]

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:Orcheste de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on 1960)

[2025-08-26]

フランク:交響詩「呪われた狩人」(Franck:Le Chasseur maudit)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)

[2025-08-24]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ヘ長調 BWV.540(J.S.Bach:Toccata and Fugue in F major, BWV 540)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-08-22]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:London Festival Orchestra Recorded on 1960)

[2025-08-20]

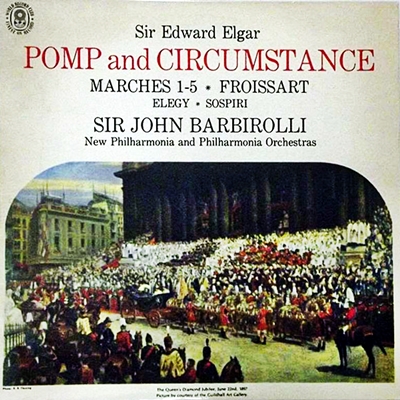

エルガー:行進曲「威風堂々」第5番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 5 in C Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)