Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

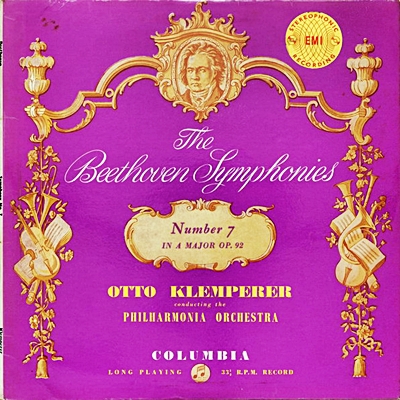

ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1960年10月&11月録音

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92

Beethoven:交響曲第7番 イ長調 作品92

深くて、高い後期の世界への入り口

それにしても、「アマデウス」でえがかれたモーツァルトもひどかったが、「不滅の恋人」でえがかれたベートーベンはそれに輪をかけたひどさでした。

第9で、「人類みな兄弟!!」と歌いあげた人間とは思えないほどに、「自分勝手」で「傲慢」、そしてどうしようもないほどの「エキセントリック」な人間としてえがかれていました。一部では、あまりにもひどすぎると言う声もあったようですが、ユング君は実像はもっとひどかったのではないかと思っています。

偉大な音楽家達というものは、その伝記を調べてみるとはっきり言って「人格破綻者」の集まりです。その人格破綻者の群の中でも、とびきりの破綻者がモーツァルトとベートーベンです。

最晩年のぼろ屑のような格好でお疾呼を垂れ流して地面にうずくまるベートーベンの姿は、そのような人格破綻者のなれの果てをえがいて見事なものでした。

不幸と幸せを足すとちょうど零になるのが人生だと言った人がいました。これを才能にあてはめると、何か偉大なものを生み出す人は、どこかで多くのものを犠牲にする必要があるのかもしれません。

この交響曲の第7番は、傑作の森と言われる実り豊かな中期の時期をくぐりぬけ、深刻なスランプに陥ったベートーベンが、その壁を突き破って、後期の重要な作品を生み出していく入り口にたたずむ作品です。

ここでは、単純きわまるリズム動機をもとに、かくも偉大なシンフォニーを構築するという離れ業を演じています。(この課題に対するもう一つの回答が第8交響曲です。)

特にこの第2楽章はその特徴のあるリズムの推進力によって、一つの楽章が生成発展してさまをまざまざと見せつけてくれます。

この楽章を「舞踏の祝祭」と呼んだのはワーグナーですが、やはり大したものです。

そしてベートーベンはこれ以後、凡人には伺うこともできないような「深くて」「高い」後期の世界へと分け入っていくことになります。

驀進する重戦車

私がクレンペラーという指揮者に目が向いたのはメンデルスゾーンの3番と、このベートーベンの7番がきっかけでした。何故に惹きつけられたのかというと、メンデルスゾーンに関して言えば「一番の聞き所は、言うまでもなく最後のコーダの部分です。誰が演奏しても、ここはテンポを上げたくなるところですが、クレンペラーは逆にぐっと腰を下ろして、逆にテンポを落としていきます。結果として、まさに空前絶後の巨大にして壮大なフィナーレが出現します。」と言うことにつきます。

つまりは、誰がやっても思わずテンポを上げたくなるところでぐっと腰を下ろすという音楽の作りに参ってしまったのです。

そして、その腰を落とすことによって生み出される途方もない迫力は、この男以外では聞くことのできないたぐいのモノだったからです。

このベートーベンの7番でも、最終楽章で長く持続的にクレッシェンドをしていく訳なのですが、そう言うときは誰が指揮しても普通は次第次第にテンポが上がっていくものです。

しかし、クレンペラーという男は頑としてテンポを変えません。

まさに「インテンポの鬼」です。

結果として、そのインテンポは重戦車が驀進して地上のあらゆるものを薙ぎ倒していくような迫力を生み出すわけです。

しかし、こういう音楽の作り方に違和感を覚える人もいるでしょう。

ワーグナーがこの作品のことを「舞踏の祝祭」と呼んだ事を思えば、もっと弾んで欲しいと思う人がいても当然です。それ故に、メンデルスゾーンの時のように、これもまた「20世紀の演奏史に燦然と輝く金字塔」とは言いません。

しかし、男クレンペラーの凄味を体験するには、絶好の録音であることは事実です。

今や、絶対に聞くことのできないベートーベン像です。異形として「敬して遠ざける」にはもったいなさ過ぎるでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-01-25:mkn

- 以前「私にはクラシックつながりの友人はほとんどおりません」と書き込みましたが数少ない例外がありました。大学の先輩から突然、「気に入りのレコードを持って家に来い」と呼び出されたのです。その帰りがけ、「それでは最後にこれを」と聴かされたがこの演奏の終楽章でした。

圧倒されました。「驀進する重戦車」とJung様はお書きですが、私には動いているようには聞こえませんでした。しかし気がつくと「巌」が目の前に迫っており押しつぶされる、そんな印象でした。急いでこのレコードを買いに行ったのは言うまでもありません。

その先輩も一昨年鬼籍に入りました。

2012-09-03:nobfit

- ベト全を買うとまず7番から聴く私。今までの好みは、クライバーやトスカニーニなどの疾走タイプ。第4楽章がすごい。テンポは遅いのに、この鋼鉄のようなビート感はなんなんだ?オケをドライブしているのに、インテンポを貫いているからこうなるのですね。それとアッというのが1stvn、2ndvnの対向配置で、vnの掛け合いや、刻みがよく聞こえます。是非ともスコアを片手にお聞きください。本当はこういう仕組みになってたと分かりますよ。

2012-11-17:Sammy

- 確かに重量感と安定感と勢いが共存する凄味のある演奏ですが、それを支えるのがオーケストラの磨き抜かれた澄んだ響きであることを強く感じました。指揮者の構成感の確かさと演奏の緩みのなさと録音の良さが、この凛とした響きとしてあらわされていると思います。それがゆえに、最後の遅いテンポも驚愕の、そして納得の聞き応えなのでしょう。これもまた、この歴史的な名演奏の素晴らしさの一面であると思いました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)