Home|更新履歴(リスニングルーム)

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

お恥ずかしながら、メールで「ラヴェルのピアノ協奏曲といえばフランソワと双璧の名録音、ミケランジェリ盤があり(確か著作権の期限は切れているはず)、ぜひそちらもアップしていただければと思います。」と教えていただくまで、この録音のことは全く頭にう...

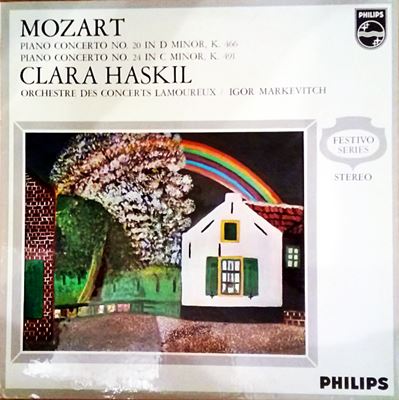

ハスキルがブリュッセルでの不慮の事故で亡くなる直前に録音された演奏です。そして、長らく二つの短調によるコンチェルトの代表盤としての地位を維持してきた録音でもあります。 60年という時代にしては、いささか録音の質がよくないのが残念ですが、大...

ハスキルがブリュッセルでの不慮の事故で亡くなる直前に録音された演奏です。そして、長らく二つの短調によるコンチェルトの代表盤としての地位を維持してきた録音でもあります。 60年という時代にしては、いささか録音の質がよくないのが残念ですが、大...

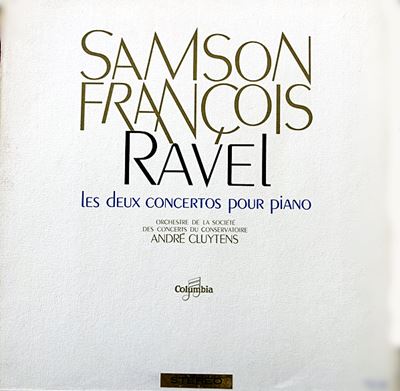

フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。 そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでい...

フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。 そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでい...

実にスッキリとした造形で作品の持ち味を上手く描き分けています。後の時代のレガートがかかりすぎたドーピング状態の演奏とは全く異なります。 それにしても、彼はどうしてこのスタイルを生涯貫かなかったのでしょうか? それとも、未だに私の中に...

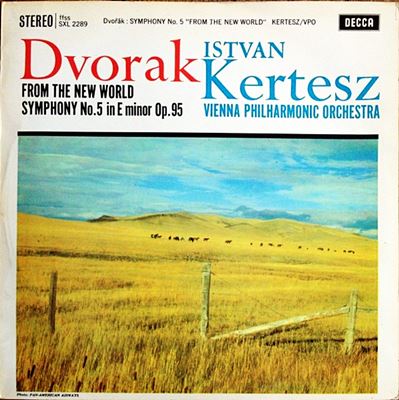

この録音については、今さら何も付けくわえる必要はないでしょう。 テル・アビブの海岸で遊泳中に高波にさらわれわずか43歳でなくなったことは、今もってクラシック音楽界の痛恨事と言われています。 そんなケルテスのデッカ・レーベルへのデビュー盤...

カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

これは文句なしに素晴らしい録音です。 まずは、音質ですが、モノラルとしては最上の部類にはいるでしょう。これほどまでに楽器の分離が良くてクリアに響きがとらえられていると、録音がモノラルであることなど聞いているうちに忘れてしまいます。 なる...

カラヤンのプレリュードを聴いてみて、確か以前にジルヴェストリのプレリュードもアップしてあったことを思い出しました。この際ついでだから二つの録音を同時に紹介してみようと思った次第です。 しかし、改めてこの二つの録音を聞いてみて、カラヤンとい...

カラヤンのプレリュードを聴いてみて、確か以前にジルヴェストリのプレリュードもアップしてあったことを思い出しました。この際ついでだから二つの録音を同時に紹介してみようと思った次第です。 しかし、改めてこの二つの録音を聞いてみて、カラヤンとい...

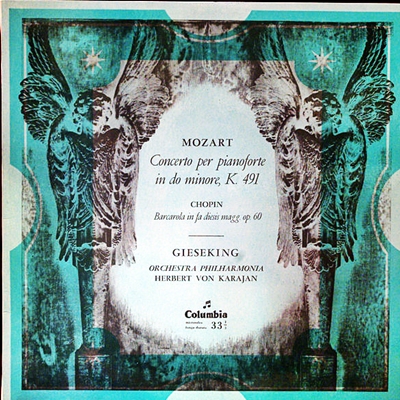

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフ...

ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフ...

20世紀の指揮者列伝を書こうと思えば、クレンペラーの名前を落とすことなどは考えられないことです。しかし、彼の生涯を振り返ってみると、レッグとのコンビでフィルハーモニア管を手兵として膨大な録音を残さなければ、偏屈なトンデモ指揮者の一人として記...

20世紀の指揮者列伝を書こうと思えば、クレンペラーの名前を落とすことなどは考えられないことです。しかし、彼の生涯を振り返ってみると、レッグとのコンビでフィルハーモニア管を手兵として膨大な録音を残さなければ、偏屈なトンデモ指揮者の一人として記...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

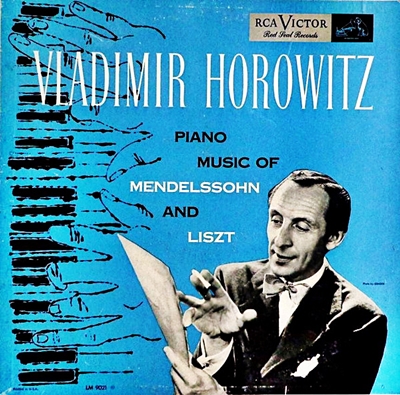

前のページ/次のページ[2012-03-03]・・・リスト:小品集

ホロヴィッツ 1950年~1951年録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

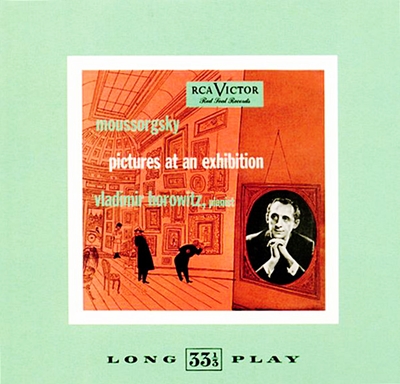

[2012-02-27]・・・ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:1947年11月7日&12月22日録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

[2012-02-27]・・・プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番 変ロ長調 Op.83 「戦争ソナタ」

(P)ホロヴィッツ: 1945年9月22日&10月6録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

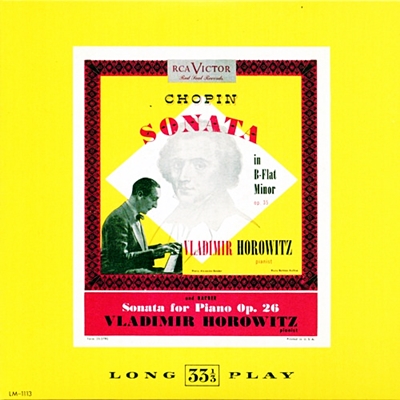

[2012-02-26]・・・ショパン:ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.35 「葬送」

ホロヴィッツ 1950年5月13日録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

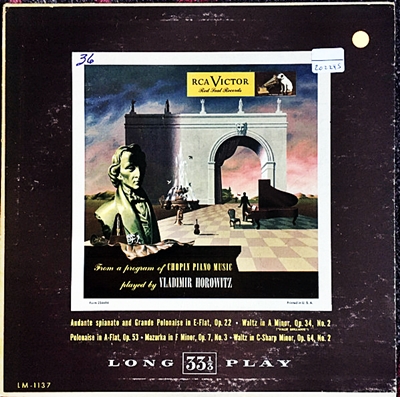

[2012-02-25]・・・ショパン:小品集

ホロヴィッツ 1945年~1947年録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

[2012-02-25]・・・ショパン:マズルカ集

ホロヴィッツ 1949年~1950年録音あらためて、ホロヴィッツを集中的に聴き直しています。 最近はこういう聴き方が増えてきています。 カラヤンという指揮者の真価について目を開かれたのも、50年代の録音を集中的に聴き直してみるという作業のおかげでした。こういう聴き方は、好...

[2012-02-21]・・・ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調

(P)ミケランジェリ エットーレ・グラチス指揮、フィルハーモニア管弦楽団 1957年録音お恥ずかしながら、メールで「ラヴェルのピアノ協奏曲といえばフランソワと双璧の名録音、ミケランジェリ盤があり(確か著作権の期限は切れているはず)、ぜひそちらもアップしていただければと思います。」と教えていただくまで、この録音のことは全く頭にう...

[2012-02-18]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調, k466

クララ・ハスキル(P) マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1960年11月14&18日録音ハスキルがブリュッセルでの不慮の事故で亡くなる直前に録音された演奏です。そして、長らく二つの短調によるコンチェルトの代表盤としての地位を維持してきた録音でもあります。 60年という時代にしては、いささか録音の質がよくないのが残念ですが、大...

[2012-02-18]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K491

ハスキル(P) マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1960年11月14&18日録音ハスキルがブリュッセルでの不慮の事故で亡くなる直前に録音された演奏です。そして、長らく二つの短調によるコンチェルトの代表盤としての地位を維持してきた録音でもあります。 60年という時代にしては、いささか録音の質がよくないのが残念ですが、大...

[2012-02-16]・・・ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調

(P)サンソン・フランソワ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年7月録音フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。 そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでい...

[2012-02-16]・・・ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

(P)サンソン・フランソワ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年7月録音フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。 そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでい...

[2012-02-13]・・・カラヤン オーケストラ ショーピース

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年~1960年録音実にスッキリとした造形で作品の持ち味を上手く描き分けています。後の時代のレガートがかかりすぎたドーピング状態の演奏とは全く異なります。 それにしても、彼はどうしてこのスタイルを生涯貫かなかったのでしょうか? それとも、未だに私の中に...

[2012-02-11]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年録音この録音については、今さら何も付けくわえる必要はないでしょう。 テル・アビブの海岸で遊泳中に高波にさらわれわずか43歳でなくなったことは、今もってクラシック音楽界の痛恨事と言われています。 そんなケルテスのデッカ・レーベルへのデビュー盤...

[2012-02-11]・・・ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年5月録音カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

[2012-02-11]・・・ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年5月録音カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

[2012-02-11]・・・ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 op.56a

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年5月録音カラヤンにとってブラームスの交響曲は持ちネタの一つだったようです。とりわけ、第1番の交響曲は愛着があったようで、何度も録音を繰り返しています。 ただし、そのテイストは年を追うにつれて少しずつ変化していったようで、ある人は「60年代=素直、...

[2012-02-09]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年7月録音これは文句なしに素晴らしい録音です。 まずは、音質ですが、モノラルとしては最上の部類にはいるでしょう。これほどまでに楽器の分離が良くてクリアに響きがとらえられていると、録音がモノラルであることなど聞いているうちに忘れてしまいます。 なる...

[2012-02-08]・・・リスト:交響詩「プレリュード」

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年1月録音カラヤンのプレリュードを聴いてみて、確か以前にジルヴェストリのプレリュードもアップしてあったことを思い出しました。この際ついでだから二つの録音を同時に紹介してみようと思った次第です。 しかし、改めてこの二つの録音を聞いてみて、カラヤンとい...

[2012-02-08]・・・リスト:交響詩「プレリュード」

ジルヴェストリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年録音カラヤンのプレリュードを聴いてみて、確か以前にジルヴェストリのプレリュードもアップしてあったことを思い出しました。この際ついでだから二つの録音を同時に紹介してみようと思った次第です。 しかし、改めてこの二つの録音を聞いてみて、カラヤンとい...

[2012-02-07]・・・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年8月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-07]・・・フランク:交響的変奏曲

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年6月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-06]・・・グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年6月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-05]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年6月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-05]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調,K491

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年8月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-04]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年6月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-02-04]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73 「皇帝」

(P)ギーゼキング カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1951年6月録音録音の世界では52年からテープによる録音が主流になるので音質は飛躍的に向上します。 このカラヤンとギーゼキングの演奏は51年に録音されていますから、その意味では音質的にはかなり微妙です。しかし、実際に聞いてみるとそれほどクオリティは低くな...

[2012-01-29]・・・シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 op.82

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年9月録音ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフ...

[2012-01-29]・・・シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 op.43

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年3月録音ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフ...

[2012-01-28]・・・ハイドン:交響曲第101番 ニ長調 「時計」

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年1月録音20世紀の指揮者列伝を書こうと思えば、クレンペラーの名前を落とすことなどは考えられないことです。しかし、彼の生涯を振り返ってみると、レッグとのコンビでフィルハーモニア管を手兵として膨大な録音を残さなければ、偏屈なトンデモ指揮者の一人として記...

[2012-01-28]・・・ハイドン:交響曲第98番 変ロ長調

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年1月録音20世紀の指揮者列伝を書こうと思えば、クレンペラーの名前を落とすことなどは考えられないことです。しかし、彼の生涯を振り返ってみると、レッグとのコンビでフィルハーモニア管を手兵として膨大な録音を残さなければ、偏屈なトンデモ指揮者の一人として記...

前のページ/次のページ

[2025-09-08]

フォーレ:夜想曲第2番 ロ長調 作品33-2(Faure:Nocturne No.2 in B major, Op.33 No.2)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-09-06]

バッハ:小フーガ ト短調 BWV.578(Bach:Fugue in G minor, BWV 578)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-09-04]

レスピーギ:ローマの噴水(Respighi:Fontane Di Roma)ジョン・バルビローリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1939年1月21日録音(John Barbirolli:Philharmonic-Symphony Of New York Recorded on January 21, 1939)

[2025-09-01]

フォーレ:夜想曲第1番 変ホ短調 作品33-1(Faure:Nocturne No.1 in E-flat minor, Op.33 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-08-30]

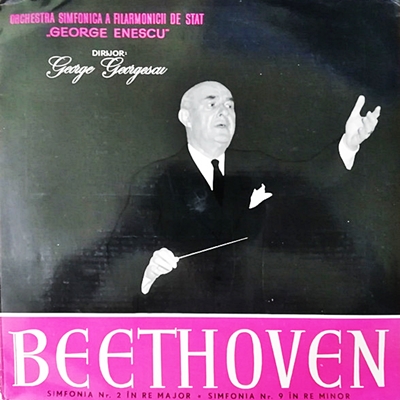

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major ,Op.36)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年4月20日録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on April 20, 1961)

[2025-08-28]

ラヴェル:舞踏詩「ラ・ヴァルス」(Ravel:La valse)ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:Orcheste de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on 1960)

[2025-08-26]

フランク:交響詩「呪われた狩人」(Franck:Le Chasseur maudit)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年6月27~7月11日録音(Artur Rodzinski:Wiener Staatsoper Orchester Recorded on June 27-July 11, 1954)

[2025-08-24]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ヘ長調 BWV.540(J.S.Bach:Toccata and Fugue in F major, BWV 540)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-08-22]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン・フェスティヴァル管弦楽団 1960年録音(Rene Leibowitz:London Festival Orchestra Recorded on 1960)

[2025-08-20]

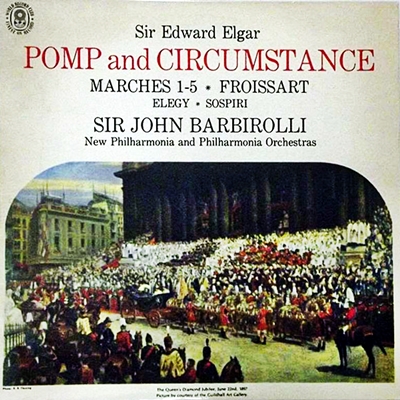

エルガー:行進曲「威風堂々」第5番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 5 in C Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)