Home|更新履歴(リスニングルーム)

バックハウスを取り上げた時に、ほぼ同時期にソナタの全曲録音を行っていたこともあって、比較のためにアラウを取り上げました。その比較の中であれこれ述べたのですが、私の言だけでは一方的すぎますから実際の音源もアップしておきます。 アラウはよく「...

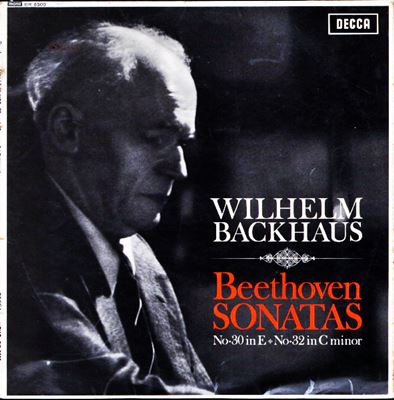

とあるピアニストがこのようなことを語っていました。 「バックハウスは何故か素人と評論家には人気がある。プロのピアニストが良くないというバックハウスとブレンデルが一番評価が高いという、まあ、おかしな現象でしょうね。」 世界中のプロのピ...

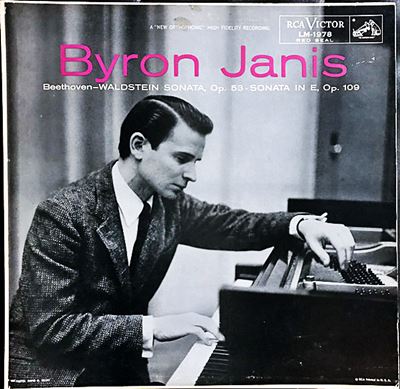

バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

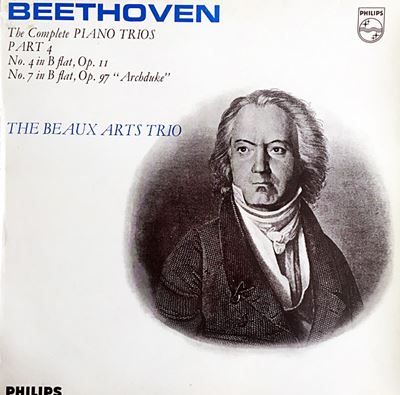

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

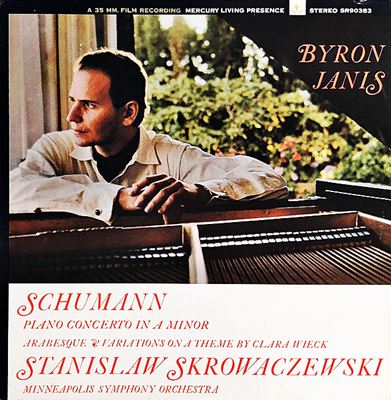

チャイコフスキーの協奏曲とは違って、こちらは、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(長すぎるのでMr.S)が指揮するミネアポリス交響楽団が相手をつとめています。そして、こうして聞き比べてみると、オケの機能としては間違いなくロンドン交響楽団の方...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

「Mercury Living Presence」シリーズが「音圧競争の弊害」を招いてしまっていることを指摘してきたのですが、この録音に関しては辛うじてその弊害からは免れているようです。そして、「免れている」と言うことは、アンプのボリューム...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

「Rafael Puyana」は「ラファエル・プヤーナ」と読むようです。それほどまでに、今となっては忘れ去られている「チェンバリスト」ですが、これもまた「知る人ぞ知る」存在らしいです。 この「知る人ぞ知る」という慣用句は便利な言葉で、言外...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

「Rafael Puyana」は「ラファエル・プヤーナ」と読むようです。それほどまでに、今となっては忘れ去られている「チェンバリスト」ですが、これもまた「知る人ぞ知る」存在らしいです。 この「知る人ぞ知る」という慣用句は便利な言葉で、言外...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

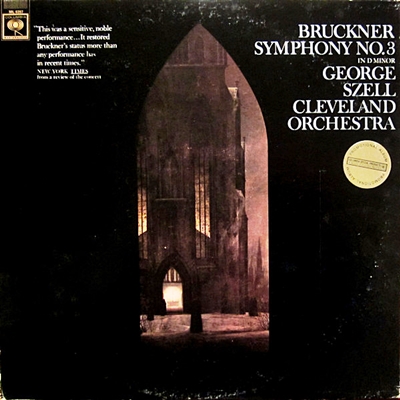

ブルックナーというのは、それまでの交響曲の歴史の中においてみればどこか「わけの分からない」ところがたくさんある音楽です。 ですから、誰とは言いませんがピアニストから転向した某指揮者などは「アマチュア作曲家」などと言う恐れを知らぬ(^^;言...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

ドラティのバルトークを聞いていていつも感じるのは「響きの美しさ」です。 バルトークと言えば、確かに楽器を打楽器的に扱う「荒々しさ」があちこちに顔を出すのですが、基本的には透明感の高い硬質で澄み切った響きこそが真骨頂だと思います。ドラティの...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-05-05]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第30番 ホ長調 作品109

(P)クラウディオ・アラウ 1965年10月録音バックハウスを取り上げた時に、ほぼ同時期にソナタの全曲録音を行っていたこともあって、比較のためにアラウを取り上げました。その比較の中であれこれ述べたのですが、私の言だけでは一方的すぎますから実際の音源もアップしておきます。 アラウはよく「...

[2017-05-04]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111

(P)バックハウス 1961年11月録音とあるピアニストがこのようなことを語っていました。 「バックハウスは何故か素人と評論家には人気がある。プロのピアニストが良くないというバックハウスとブレンデルが一番評価が高いという、まあ、おかしな現象でしょうね。」 世界中のプロのピ...

[2017-05-02]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第30番 ホ長調 作品109

(P)バイロン・ジャニス 1956年2月3日録音バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

[2017-05-01]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-30]・・・ショパン:ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.35 「葬送」

(P)バイロン・ジャニス 1956年9月10日~12日,14日&20日録音バイロン・ジャニスと言えばどうしても「ホロヴィッツの弟子」という看板がついて回ります。彼自身はその看板をどのように思っていたのかは分かりません。おそらくは、それは誇りでもあり重荷でもあり、単純に良否を言えるようなものではなかったはずです。 ...

[2017-04-29]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 「幽霊」 Op.70-1

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-29]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第6番 変ホ長調 Op.70-2

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-28]・・・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

(P)バイロン・ジャニス スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮 ミネアポリス交響楽団 1962年4月録音チャイコフスキーの協奏曲とは違って、こちらは、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(長すぎるのでMr.S)が指揮するミネアポリス交響楽団が相手をつとめています。そして、こうして聞き比べてみると、オケの機能としては間違いなくロンドン交響楽団の方...

[2017-04-27]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 「街の歌」 Op.11

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-26]・・・チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

(P)バイロン・ジャニス ハーバート・メンゲス指揮 ロンドン交響楽団 1960年6月録音「Mercury Living Presence」シリーズが「音圧競争の弊害」を招いてしまっていることを指摘してきたのですが、この録音に関しては辛うじてその弊害からは免れているようです。そして、「免れている」と言うことは、アンプのボリューム...

[2017-04-25]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調 Op.1-3

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-24]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第2番 ト長調 Op.1-2

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-24]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第12番変ロ長調 op.7-6, HWV.311

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-23]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 Op.1-1

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2017-04-22]・・・チェンバロの黄金時代(2)

(Harpsichord)ラファエル・プヤーナ 1964年4月録音「Rafael Puyana」は「ラファエル・プヤーナ」と読むようです。それほどまでに、今となっては忘れ去られている「チェンバリスト」ですが、これもまた「知る人ぞ知る」存在らしいです。 この「知る人ぞ知る」という慣用句は便利な言葉で、言外...

[2017-04-22]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第11番ト短調 op.7-5, HWV.310

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-21]・・・チェンバロの黄金時代(1)

(Harpsichord)ラファエル・プヤーナ 1962年4月~5月録音「Rafael Puyana」は「ラファエル・プヤーナ」と読むようです。それほどまでに、今となっては忘れ去られている「チェンバリスト」ですが、これもまた「知る人ぞ知る」存在らしいです。 この「知る人ぞ知る」という慣用句は便利な言葉で、言外...

[2017-04-21]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第10番ニ短調 op.7-4, HWV.309

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-20]・・・ブルックナー:交響曲第3番 ニ短調 「ワー グナー」

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1966年1月28日~29日録音ブルックナーというのは、それまでの交響曲の歴史の中においてみればどこか「わけの分からない」ところがたくさんある音楽です。 ですから、誰とは言いませんがピアニストから転向した某指揮者などは「アマチュア作曲家」などと言う恐れを知らぬ(^^;言...

[2017-04-19]・・・リスト:巡礼の年 第3年 S.163

(P)アルド・チッコリーニ 1961年12月5~8日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-19]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第9番変ロ長調 op.7-3, HWV.308

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-18]・・・リスト:巡礼の年 第2年「イタリア」 S.161

(P)アルド・チッコリーニ 1961年11月27日~28日 & 12月4日~5日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-18]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第8番イ長調 op.7-2, HWV.307

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-17]・・・リスト:巡礼の年 第1年「スイス」 S.160

(P)アルド・チッコリーニ 1961年11月27日~28日 & 12月4日~5日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-17]・・・J.S.バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ(第3番) ト短調 BWV1029

(ヴィオラ・ダ・ガンバ)アウグスト・ヴェンツィンガー (チェンバロ)フリッツ・ノイマイヤー 1952年10月28日録音「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

[2017-04-16]・・・リスト:巡礼の年 第3年 S.163

(P)アルド・チッコリーニ 1954年9月13~17,27~29日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-15]・・・リスト:巡礼の年 第2年「イタリア」 S.161

(P)アルド・チッコリーニ 1954年9月13~17,27~29日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-14]・・・リスト:巡礼の年 第1年「スイス」 S.160

(P)アルド・チッコリーニ 1954年9月13~17,27~29日録音「リストの作品が少ない!!」とよく言われてきました。 なかには、「ショパンの作品はあんなにたくさんアップしているのに、リストの作品は本当に少ない、さては奴はリストを名人芸だけのつまらぬ音楽と誤解しているんだろう」等と言われたりもしました。...

[2017-04-13]・・・J.S.バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ(第2番) ニ長調 BWV1028

(ヴィオラ・ダ・ガンバ)アウグスト・ヴェンツィンガー (チェンバロ)フリッツ・ノイマイヤー 1951年4月20日録音「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

[2017-04-12]・・・バルトーク:かかし王子, Sz.60

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月24,25日録音ドラティのバルトークを聞いていていつも感じるのは「響きの美しさ」です。 バルトークと言えば、確かに楽器を打楽器的に扱う「荒々しさ」があちこちに顔を出すのですが、基本的には透明感の高い硬質で澄み切った響きこそが真骨頂だと思います。ドラティの...

前のページ/次のページ

[2025-11-13]

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92(Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on January, 1962)

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)