Home|更新履歴(リスニングルーム)

「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

ワーグナーが「舞踏の聖化」とよんだこの作品にとって、これは一つの理想型かもしれないと思わせるほどの説得力に満ちた演奏です。 いつも言っていることですが、ドラティの手兵はミネアポリスのオケでした。そして、そのコンビで「Mercury」におい...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

音楽をどのように形作っていくのかというテイストは前回に紹介したメンデルスゾーンの「イタリア」とほぼ同じです。そして、同じ時期に同じコンビで録音したワーグナーやハイドンなどもまたテイストはよく似ています。 しかし、不思議なのは、「イタリア」...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

音楽をどのように形作っていくのかというテイストは前回に紹介したメンデルスゾーンの「イタリア」とほぼ同じです。そして、同じ時期に同じコンビで録音したワーグナーやハイドンなどもまたテイストはよく似ています。 しかし、不思議なのは、「イタリア」...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

サヴァリッシュのメンデルスゾーンと言えば、1967年にニュー・フィルハーモニア管弦楽団と録音した「全集」を想起するのが普通でしょう。この、1959年にウィーン交響楽団と録音した「イタリア」は、殆どの人の視野からは消えてしまっている録音なので...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

人は年とともに衰える、と言うことを常にいってきたのですが、世の中にはその様な「常識」といとも容易く覆してしまう「化け物」がいるものです。そういう「化け物」の最たる存在がこのピエール・モントゥでしょう。 このシベリウスの録音は1958年です...

アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の組み合わせは、この国ではあまりに評価が高くありません。何故ならば、その素晴らしい録音に心躍らして待ちわびた初来日(1968年6月~7月)での公演があまり芳しくなかったのです。実際、その演奏は彼らの名誉に...

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

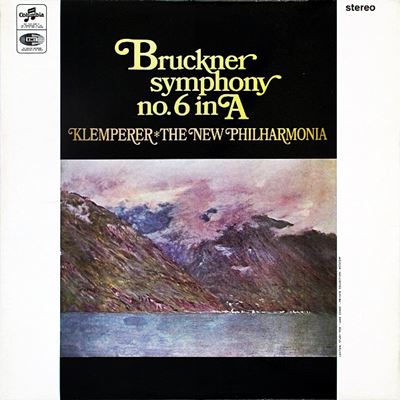

ブルックナーの6番というのは、1番と2番を除けば彼の交響曲の中でももっとも地味な存在です。4番や7番のようなメロディラインの美しさ、5番の聳え立つようなアルプスの偉容、8番のアダージョの天国的な美しさ、そして9番の彼岸への音楽。あれっ、3番...

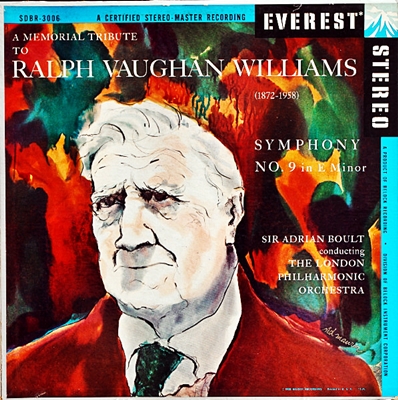

言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-04-11]・・・J.S.バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ(第1番) ト長調 BWV1027

(ヴィオラ・ダ・ガンバ)アウグスト・ヴェンツィンガー (チェンバロ)フリッツ・ノイマイヤー 1951年4月20日録音「August Wenzinger」は「アウグスト・ヴェンツィンガー」と読むようです。 そう断り書きをしなければいけないほどに今では忘れ去られた存在になっています。 少し調べてみると、「ベルリンでエマヌエル・フォイアマンの個人レッス...

[2017-04-10]・・・ハイドン:交響曲第92番 ト長調 Hob.I:92 「オックスフォード」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1962年4月録音サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

[2017-04-09]・・・ハイドン:交響曲第94番 ト長調 Hob.I:94 「驚愕」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年4月録音サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

[2017-04-08]・・・バルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタ, Sz.110

アンタル・ドラティ指揮 (P)Geza Frid ,Luctor Ponse ロンドン交響楽団 のメンバー 1960年6月6日録音ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

[2017-04-07]・・・バルトーク:弦楽のためのディヴェルティメント Sz.113

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年7月8.9日録音ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

[2017-04-06]・・・バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1960年6月5.6日録音ドラティの経歴を振り返ってみると、「フランツ・リスト音楽院でコダーイとヴェイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学ぶ。」となっています。その若き時代にコダーイやバルトークからどれほどの影響を受けたのかは分かりませんが、後年、フィルハー...

[2017-04-05]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第7番変ロ長調 op.7-1, HWV.306

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-04]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20 「序曲 - 第1幕」

アンタル・ドラティ指揮 (solo violin)ラファエル・ドルイアン ミネアポリス交響楽団 1954年12月14,15日録音「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

[2017-04-04]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20 「第2幕」

アンタル・ドラティ指揮 (solo violin)ラファエル・ドルイアン ミネアポリス交響楽団 1954年12月14,15日録音「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

[2017-04-04]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20 「第3幕」

アンタル・ドラティ指揮 (solo violin)ラファエル・ドルイアン ミネアポリス交響楽団 1954年12月14,15日録音「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

[2017-04-04]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20 「第4幕」

アンタル・ドラティ指揮 (solo violin)ラファエル・ドルイアン ミネアポリス交響楽団 1954年12月14,15日録音「Mercury」は1955年からステレオ録音を始めていますから、これはまさにモノラル録音の最終完成形に近い録音といえるのかも知れません。 確かに、ステレオ録音に馴染んだ耳からすれば、最初はいささか違和感を感じるかも知れません。しかし...

[2017-04-03]・・・ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1963年7月録音ワーグナーが「舞踏の聖化」とよんだこの作品にとって、これは一つの理想型かもしれないと思わせるほどの説得力に満ちた演奏です。 いつも言っていることですが、ドラティの手兵はミネアポリスのオケでした。そして、そのコンビで「Mercury」におい...

[2017-04-03]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第4番ヘ長調 op.4-4, HWV.292

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-04-02]・・・ワーグナー:タンホイザーより「ヴェヌスベルグの音楽.」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年1月録音サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

[2017-04-01]・・・ワーグナー:さまよえるオランダ人「序曲」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1959年11月録音サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

[2017-03-31]・・・ハイドン:交響曲第101番 ニ長調 Hob.I:101 「時計」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1962年録音サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

[2017-03-30]・・・ハイドン:交響曲第100番 ト長調 Hob.I:100 「軍隊」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音サヴァリッシュのアプローチを考えれば、ハイドンのシンフォニーとはとても相性が良いだろうと言うことは容易に想像がつきます。 そして、その事は実際その通りなのですが、あらためて聞き直してみると幾つかの新しい発見(と言うほど大したものではないの...

[2017-03-29]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1960年3月録音サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

[2017-03-28]・・・ワーグナー:「リエンチ」序曲

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1959年11月録音サヴァリッシュ先生の演奏を凄いとは思うけれど、メンデルスゾーンのようなロマン派の作品だとあと一つ何か足りないモノを感じると書きました。そして、その理由として、作曲する側の「俺が俺が」と前に出てくる強烈な自己主張に呼応する演奏する側の「自己意...

[2017-03-27]・・・シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年2月録音音楽をどのように形作っていくのかというテイストは前回に紹介したメンデルスゾーンの「イタリア」とほぼ同じです。そして、同じ時期に同じコンビで録音したワーグナーやハイドンなどもまたテイストはよく似ています。 しかし、不思議なのは、「イタリア」...

[2017-03-26]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第6番変ロ長調 op.4-6, HWV.294

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-03-25]・・・シューベルト:交響曲第8(7)番ロ短調 D.759「未完成」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1959年10月録音音楽をどのように形作っていくのかというテイストは前回に紹介したメンデルスゾーンの「イタリア」とほぼ同じです。そして、同じ時期に同じコンビで録音したワーグナーやハイドンなどもまたテイストはよく似ています。 しかし、不思議なのは、「イタリア」...

[2017-03-24]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第5番ヘ長調 op.4-5, HWV.293

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-03-23]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1959年4月録音サヴァリッシュのメンデルスゾーンと言えば、1967年にニュー・フィルハーモニア管弦楽団と録音した「全集」を想起するのが普通でしょう。この、1959年にウィーン交響楽団と録音した「イタリア」は、殆どの人の視野からは消えてしまっている録音なので...

[2017-03-22]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第3番ト短調 op.4-3, HWV.291

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-03-21]・・・シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 op.43

ピエール・モントゥ指揮 ロンドン交響楽団 1958年6月18日~20日録音人は年とともに衰える、と言うことを常にいってきたのですが、世の中にはその様な「常識」といとも容易く覆してしまう「化け物」がいるものです。そういう「化け物」の最たる存在がこのピエール・モントゥでしょう。 このシベリウスの録音は1958年です...

[2017-03-20]・・・ドビュッシー:3つの交響的スケッチ「海」

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1964年12月録音アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の組み合わせは、この国ではあまりに評価が高くありません。何故ならば、その素晴らしい録音に心躍らして待ちわびた初来日(1968年6月~7月)での公演があまり芳しくなかったのです。実際、その演奏は彼らの名誉に...

[2017-03-19]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第2番変ロ長調 op.4-2, HWV.290

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-03-18]・・・ブルックナー:交響曲第6番 イ長調

オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1964年11月録音ブルックナーの6番というのは、1番と2番を除けば彼の交響曲の中でももっとも地味な存在です。4番や7番のようなメロディラインの美しさ、5番の聳え立つようなアルプスの偉容、8番のアダージョの天国的な美しさ、そして9番の彼岸への音楽。あれっ、3番...

[2017-03-10]・・・レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第9番ホ短調(Symphony No.9 in E minor)

エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年8月録音言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

前のページ/次のページ

[2025-11-13]

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92(Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on January, 1962)

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)