Home|更新履歴(リスニングルーム)

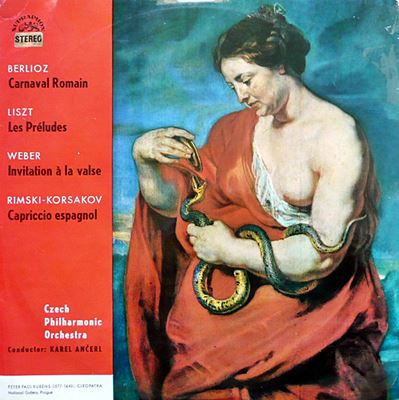

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 ア...

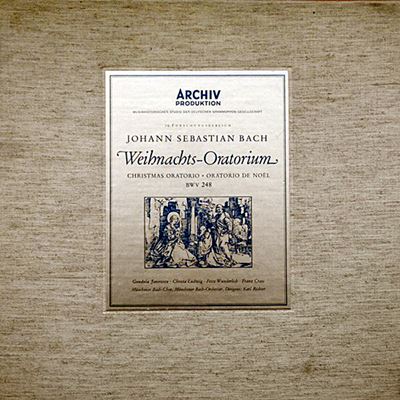

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

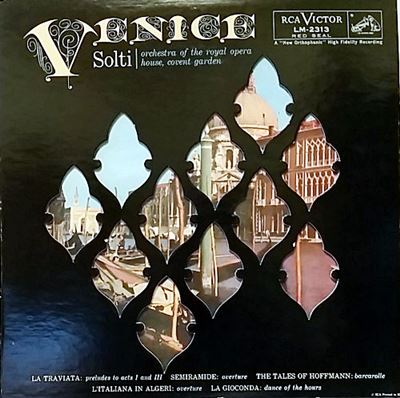

コヴェント・ガーデンの歌劇場の歴史を振り返ってみると、初代の音楽監督は1946年に就任したカール・ランクルでした。しかしながら、歌劇場の歴史は18世紀初頭まで遡るのですから、その間はどうしていたんだという疑問が脳裏をよぎります。ちなみに、ウ...

すでに、管理人ブログの方でも報告したのですが、本年の12月30日に「TPP11」が発効することによって著作権法の改訂が施行されることになりました。これまでは、新しい年を迎えるたびに大量の音源をパブリック・ドメインとして迎え入れていたのですが...

弦楽三重奏曲というジャンルが室内楽の分野では何となく「ハミ子」の扱いを受けやすいのは演奏する側の事情もあるようです。 普通に考えれば、ヴァイオリンとヴィオラ、チェロなのですから常設のカルテットからセカンドのヴァイオリンを休ませればすむので...

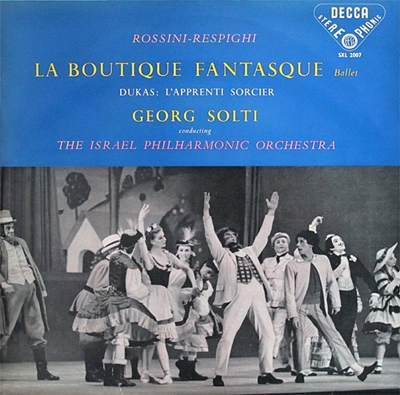

録音クレジットを見れば、これはすったもんだのあったイスラエル・フィルとの初録音の時のものです。あの録音は様々なことが重なって非常にタイトなスケジュールを強いられたのですが、そのスケジュールの中でこのような小品も録音していたとは驚きでした。 ...

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

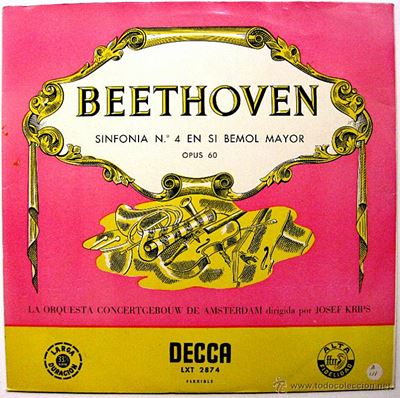

クリップスのベートーベンと言えば1961年にロンドン響と録音した全集が思いかびます。灰汁が強い「巨匠」達が録音した「ベートーベン交響曲全集」の中においてしまうと、あの全集は自己主張の弱いベートーベンという雰囲気は拭いきれませんでした。始めか...

いろいろとあったイスラエルフィルとの初録音だったのですが、「Decca」はその翌年からも録音を継続します。その背景には経営陣の一人であるローゼンガルテンの強い意向が働いていたことは言うまでもありません。そして、ショルティもまたこの1958年...

弦楽三重奏曲というジャンルが室内楽の分野では何となく「ハミ子」の扱いを受けやすいのは演奏する側の事情もあるようです。 普通に考えれば、ヴァイオリンとヴィオラ、チェロなのですから常設のカルテットからセカンドのヴァイオリンを休ませればすむのです...

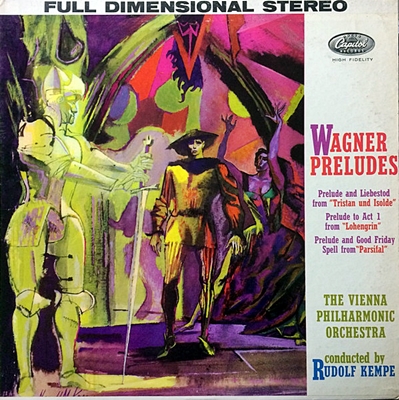

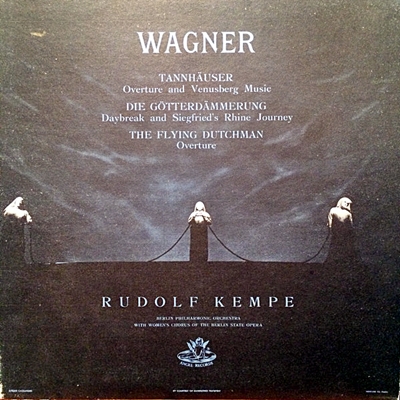

ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

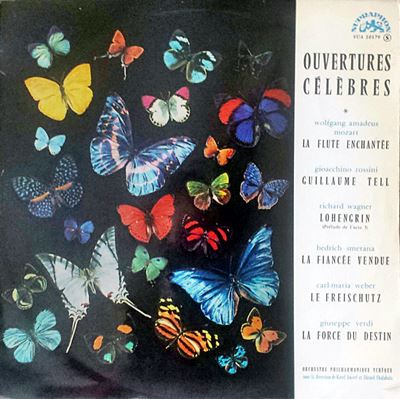

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 アンチェ...

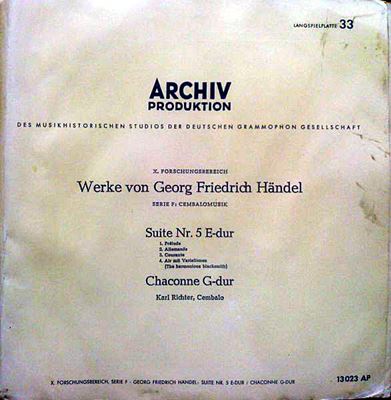

リヒターの初録音は一般的にはシュッツの「音楽による葬送(Musikalische Exequien)」だと言われています。しかしその録音はWikipediaに記されている1954年ではなくて、1953年だったようです。(1953年11月28...

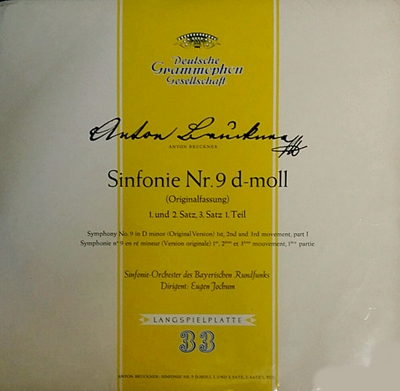

ヨッフムのブルックナーと言えば一つのブランドでもあります。ただし、トップブランドではなく、それでも、いつの時代にも根強い支持者が存在する老舗ブランドという風情でした。 ですから、彼は生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。...

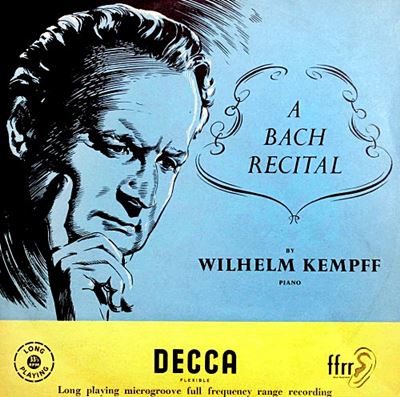

これは何と評していいのか困ってしまうような演奏であり、録音です。 ケンプによるバッハの小品集と言えば晩年の1975年に録音されたものが有名で、それは厳粛と言うよりは自然で幻想的な味わいに溢れた演奏でした。 それと比べると、この53年に録音さ...

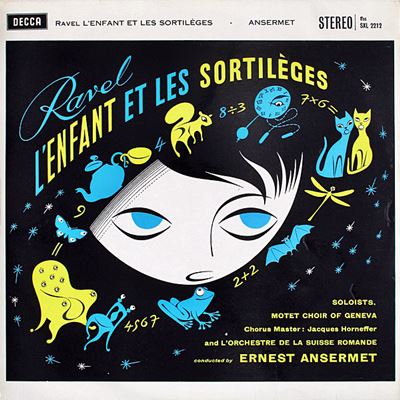

先にイッセルシュテットの60年のライブ録音がモノラルだと言うことを嘆いたのですが、このアンセルメの54年に録音された「子供と魔法」はステレオ録音です。それも、驚くほどに優秀なステレオ録音なのです。 もちろん、イッセルシュテットの方はライブ...

1960年の録音なのにモノラル録音です。 EMI録音なのですが、いくらEMIでも60年でモノラルはないだろうと思ったのですが(^^;、調べてみればライブ録音らしいのです。北ドイツ放送交響楽団の本拠地でもあったハンブルクのムジークハレ(現代は...

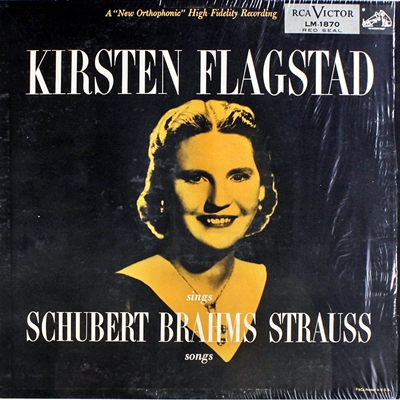

フラグスタートが「Decca」からのオファーで「引退」を撤回してスタジオに戻ってきたのが1956年の3月でした。そこでは、得意とするワーグナーから始めて、グリーグの連作歌曲などを録音しています。 カルショーはワーグナーは別格として、一連の...

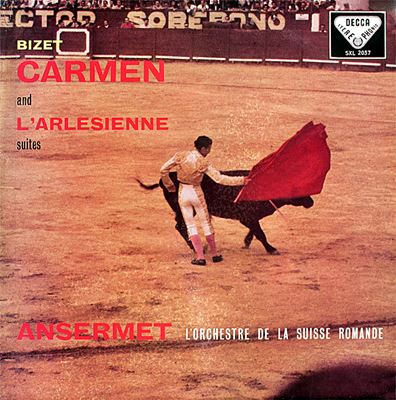

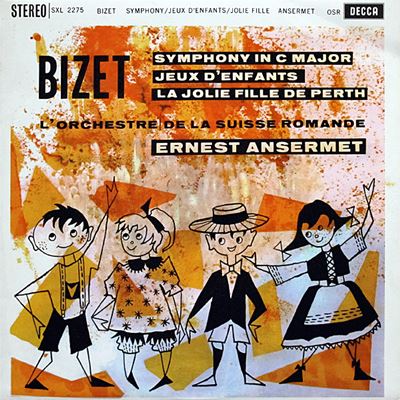

同じ顔ぶれによるビゼーの交響曲を紹介したときには「実にあっさりと、そしてサラッとした感じで仕上げています。よく言えばラテン的な明晰さに溢れていると言えますが、悪く言えばいささか素っ気なくも聞こえます。」と書きました。 それと比べるならば、...

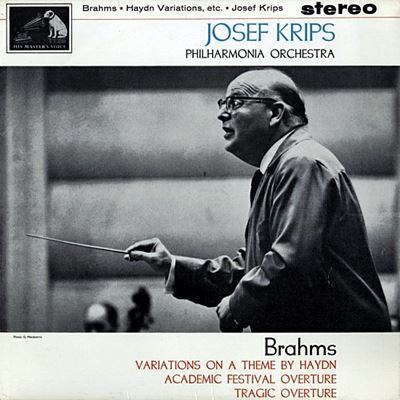

この録音に関して、面白いことに気づきました。 それは、このブラームスの序曲やハイドン・ヴァリエーションを収録した中古レコードにけっこうな値段がついていることです。特に、状態のよい初期盤だと5万円近い値段がついていて、それはベートーベン交響...

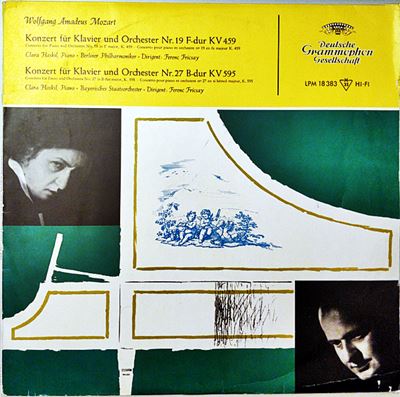

クララ・ハスキルの手になるモーツァルトのピアノ協奏曲をまとめて聴いてみました。ハスキルのモーツァルトと言えば今も評価が高く、一部では神格化されているような向きもありますが、逆にその反動で、あんな演奏のどこがいいのか全く分からないという率直な...

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 ア...

ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

実にあっさりと、そしてサラッとした感じで仕上げています。よく言えばラテン的な明晰さに溢れていると言えますが、悪く言えばいささか素っ気なくも聞こえます。 しかし、ここに、さらなる濃度と湿度を加えていけばよくなるのかと言えばそうとも思えません...

ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

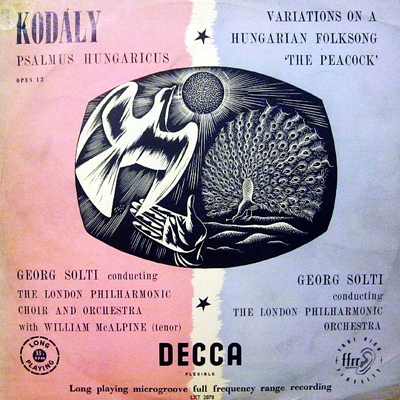

ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。 指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいます...

リヒターの初録音は一般的にはシュッツの「音楽による葬送(Musikalische Exequien)」だと言われています。しかしその録音はWikipediaに記されている1954年ではなくて、1953年だったようです。(1953年11月28...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2019-01-03]・・・リスト:交響詩「前奏曲」S.97

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 ア...

[2019-01-02]・・・J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第5部 新年第1日曜日「神にみ栄えあれ」

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

[2019-01-01]・・・J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第4部 イエス御名の祝日「感動と賛美にひれふさん」

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

[2018-12-31]・・・ポンキエッリ:ラ・ジョコンダより時の踊り

ゲオルク・ショルティ指揮 コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音コヴェント・ガーデンの歌劇場の歴史を振り返ってみると、初代の音楽監督は1946年に就任したカール・ランクルでした。しかしながら、歌劇場の歴史は18世紀初頭まで遡るのですから、その間はどうしていたんだという疑問が脳裏をよぎります。ちなみに、ウ...

[2018-12-30]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」

エーリヒ・クライバー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1929年録音すでに、管理人ブログの方でも報告したのですが、本年の12月30日に「TPP11」が発効することによって著作権法の改訂が施行されることになりました。これまでは、新しい年を迎えるたびに大量の音源をパブリック・ドメインとして迎え入れていたのですが...

[2018-12-29]・・・ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Va)ウィリアム・プリムローズ (Cello)グレゴール・ピアティゴルスキー 1957年3月29日~30日録音弦楽三重奏曲というジャンルが室内楽の分野では何となく「ハミ子」の扱いを受けやすいのは演奏する側の事情もあるようです。 普通に考えれば、ヴァイオリンとヴィオラ、チェロなのですから常設のカルテットからセカンドのヴァイオリンを休ませればすむので...

[2018-12-28]・・・デュカス:「魔法使いの弟子」

ゲオルク・ショルティ指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1957年3月録音録音クレジットを見れば、これはすったもんだのあったイスラエル・フィルとの初録音の時のものです。あの録音は様々なことが重なって非常にタイトなスケジュールを強いられたのですが、そのスケジュールの中でこのような小品も録音していたとは驚きでした。 ...

[2018-12-27]・・・J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第3部 降誕節第3祝日用「天の統治者よ、この歌声を聞け」

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

[2018-12-26]・・・J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第2部 降誕節第2祝日用「この地に野宿して」

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

[2018-12-25]・・・J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ 第1部 降誕節第1祝日用「いざ祝え、この良き日を」

カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団 (S)グンドゥラ・ヤノヴィッツ (A)クリスタ・ルートヴィヒ (T)フリッツ・ヴンダーリヒ (Bass)フランツ・クラス 1965年2月、3月&6月録音リヒターのバッハと言えば真っ先に思い浮かぶのは1957年に録音された「マタイ受難曲」です。そこでのリヒターはこの上もない厳格さで厳しく、峻烈なバッハの姿を描き出しました。そして、そう言うバッハの姿はそれに続く「ロ短調ミサ」でも変わることはあ...

[2018-12-24]・・・ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1953年9月19日~22日録音クリップスのベートーベンと言えば1961年にロンドン響と録音した全集が思いかびます。灰汁が強い「巨匠」達が録音した「ベートーベン交響曲全集」の中においてしまうと、あの全集は自己主張の弱いベートーベンという雰囲気は拭いきれませんでした。始めか...

[2018-12-23]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

ゲオルク・ショルティ指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1958年5月録音いろいろとあったイスラエルフィルとの初録音だったのですが、「Decca」はその翌年からも録音を継続します。その背景には経営陣の一人であるローゼンガルテンの強い意向が働いていたことは言うまでもありません。そして、ショルティもまたこの1958年...

[2018-12-22]・・・ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 Op.9-3

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Va)ウィリアム・プリムローズ (Cello)グレゴール・ピアティゴルスキー 1957年3月29日~30日録音弦楽三重奏曲というジャンルが室内楽の分野では何となく「ハミ子」の扱いを受けやすいのは演奏する側の事情もあるようです。 普通に考えれば、ヴァイオリンとヴィオラ、チェロなのですから常設のカルテットからセカンドのヴァイオリンを休ませればすむのです...

[2018-12-21]・・・ワーグナー:「パルシファル」第1幕への「前奏曲」&「聖金曜日の音楽」

ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年2月10日~13日&17日録音ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

[2018-12-20]・・・ウェーバー:舞踏への勧誘 op.65

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 アンチェ...

[2018-12-19]・・・ヘンデル:チェンバロ組曲 第5番 ホ長調 HWV430 「調子の良い鍛冶屋」

(Harpsichord)カール・リヒター 1954年3月録音リヒターの初録音は一般的にはシュッツの「音楽による葬送(Musikalische Exequien)」だと言われています。しかしその録音はWikipediaに記されている1954年ではなくて、1953年だったようです。(1953年11月28...

[2018-12-18]・・・ブルックナー:交響曲第9番 二短調(ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音ヨッフムのブルックナーと言えば一つのブランドでもあります。ただし、トップブランドではなく、それでも、いつの時代にも根強い支持者が存在する老舗ブランドという風情でした。 ですから、彼は生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。...

[2018-12-17]・・・Wilhelm Kempff Bach Recital(1953)

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1953年3月録音これは何と評していいのか困ってしまうような演奏であり、録音です。 ケンプによるバッハの小品集と言えば晩年の1975年に録音されたものが有名で、それは厳粛と言うよりは自然で幻想的な味わいに溢れた演奏でした。 それと比べると、この53年に録音さ...

[2018-12-16]・・・ラヴェル:歌劇「子供と魔法」

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 ジュネーヴ・モテット合唱団(指揮/ジャック・オルネフェール) (S)シュザンヌ・ダンコ他 1954年10月録音先にイッセルシュテットの60年のライブ録音がモノラルだと言うことを嘆いたのですが、このアンセルメの54年に録音された「子供と魔法」はステレオ録音です。それも、驚くほどに優秀なステレオ録音なのです。 もちろん、イッセルシュテットの方はライブ...

[2018-12-15]・・・チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1960年5月23日~24日録音1960年の録音なのにモノラル録音です。 EMI録音なのですが、いくらEMIでも60年でモノラルはないだろうと思ったのですが(^^;、調べてみればライブ録音らしいのです。北ドイツ放送交響楽団の本拠地でもあったハンブルクのムジークハレ(現代は...

[2018-12-14]・・・ブラームス:歌曲集

(S)キルステン・フラグスタート (P)エドウィン・マッカーサー 1956年11月22日,23日,26日&27日録音フラグスタートが「Decca」からのオファーで「引退」を撤回してスタジオに戻ってきたのが1956年の3月でした。そこでは、得意とするワーグナーから始めて、グリーグの連作歌曲などを録音しています。 カルショーはワーグナーは別格として、一連の...

[2018-12-13]・・・ビゼー:カルメン組曲

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1958年5月録音同じ顔ぶれによるビゼーの交響曲を紹介したときには「実にあっさりと、そしてサラッとした感じで仕上げています。よく言えばラテン的な明晰さに溢れていると言えますが、悪く言えばいささか素っ気なくも聞こえます。」と書きました。 それと比べるならば、...

[2018-12-12]・・・ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 op.56a

ヨーゼフ・クリップス指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月1日録音この録音に関して、面白いことに気づきました。 それは、このブラームスの序曲やハイドン・ヴァリエーションを収録した中古レコードにけっこうな値段がついていることです。特に、状態のよい初期盤だと5万円近い値段がついていて、それはベートーベン交響...

[2018-12-11]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調 K.459

(P)クララ・ハスキル:フリッチャイ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年9月21日~22日録音クララ・ハスキルの手になるモーツァルトのピアノ協奏曲をまとめて聴いてみました。ハスキルのモーツァルトと言えば今も評価が高く、一部では神格化されているような向きもありますが、逆にその反動で、あんな演奏のどこがいいのか全く分からないという率直な...

[2018-12-10]・・・モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲 K.620

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1960年6録音アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 ア...

[2018-12-10]・・・ワーグナー:「神々の黄昏」より「夜明け」と「ジークフリートのラインへの旅」

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団 1956年11月30日&12月5日録音ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

[2018-12-09]・・・ビゼー:交響曲 ハ長調

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1960年10月録音実にあっさりと、そしてサラッとした感じで仕上げています。よく言えばラテン的な明晰さに溢れていると言えますが、悪く言えばいささか素っ気なくも聞こえます。 しかし、ここに、さらなる濃度と湿度を加えていけばよくなるのかと言えばそうとも思えません...

[2018-12-08]・・・ワーグナー:「タンホイザー」序曲&第1幕より「バッカナール」「ヴェヌスベルクの音楽」

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団 1956年11月30日&12月5日録音ケンペは1956年にベルリンフィルと、1958年にはウィーンフィルとワーグナーの管弦楽曲を録音しています。 ベルリンフィルとの録音は以下の通りです。 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」序曲 「タンホイザ...

[2018-12-07]・・・コダーイ:「ハンガリー詩篇」Op.13 (Sung in English)

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 ロンドン・フィルハーモニー合唱団 (T)ウィリアム・マクアルパイン 1954年4月~5月録音ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。 指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいます...

[2018-12-06]・・・ヘンデル:シャコンヌ ト長調, HWV 435

(Harpsichord)カール・リヒター 1954年3月録音リヒターの初録音は一般的にはシュッツの「音楽による葬送(Musikalische Exequien)」だと言われています。しかしその録音はWikipediaに記されている1954年ではなくて、1953年だったようです。(1953年11月28...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)