Home|更新履歴(リスニングルーム)

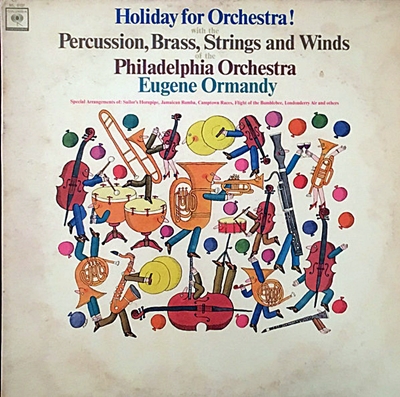

振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

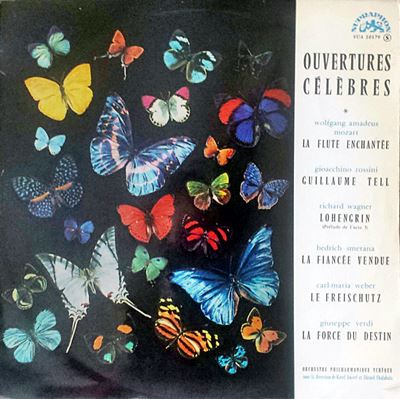

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 アンチェ...

「冷戦」という言葉も今では「歴史上の用語」のようになってしまった感がありますが、東西の対立が厳しかった時代には「鉄のカーテン」と言われるほどにお互いの交流は閉ざされていました。 ですから、イッセルシュテット率いる北ドイツ放送交響楽団が19...

「冷戦」という言葉も今では「歴史上の用語」のようになってしまった感がありますが、東西の対立が厳しかった時代には「鉄のカーテン」と言われるほどにお互いの交流は閉ざされていました。 ですから、イッセルシュテット率いる北ドイツ放送交響楽団が196...

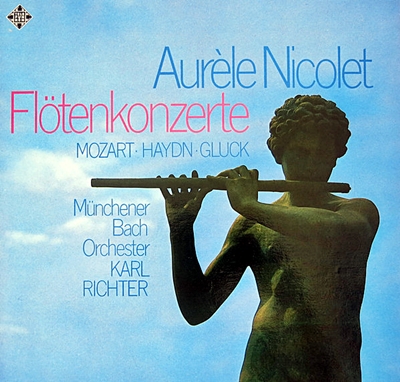

ニコレとリヒターがこの作品を録音したときに、それがハイドンではなくてレオポルド・ホフマンの作品であったことが明らかになっていたのかどうかは分かりません。 しかし、初出時のレコードジャケットなどを見るとシンプルにハイドンの作品だと表示されて...

こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

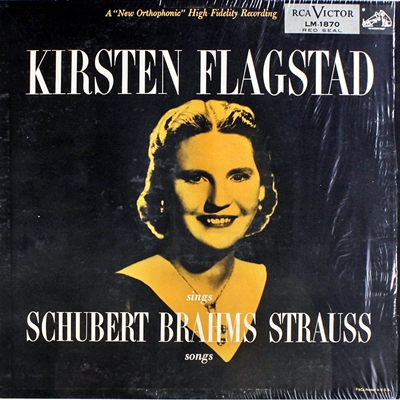

フラグスタートが「Decca」からのオファーで「引退」を撤回してスタジオに戻ってきたのが1956年の3月でした。そこでは、得意とするワーグナーから始めて、グリーグの連作歌曲などを録音しています。 カルショーはワーグナーは別格として、一連の...

振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

どちらかと言えば取っつきにくい、いや、どう考えても取っつきにくいのが20世紀に生み出された室内楽です。とりわけ20世紀の弦楽四重奏曲などというのは、そう言う取っつきにくい音楽の最たるものでしょう。 もっとも、ヒンデミットの作品というのはそ...

振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

アンチェルに関しては「絶望を乗りこえた音楽家」だと書いた事がありました。 いささか長くなるのですが、要点をもう一度引用させてください。 アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そ...

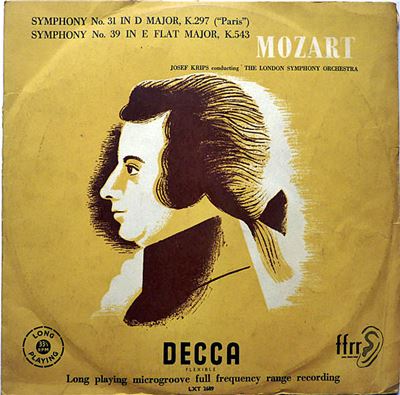

最近になってからふと気づいたことなのですが、クリップスという人のレパートリーは非常に狭いように思えるのです。 もちろん、クリップスのディスコグラフィなどと言うものが完備されているはずもないので感覚的な話になるのですが、そのレパートリーはド...

劇場的な面白さに溢れた演奏 イッセルシュテットのライブ演奏は穏健なスタジオでの録音と較べると随分様子が異なることは、モーツァルトのジュピター(1961年録音)を紹介したときに気づきました。 スタジオと違うのは当然なのですが、最初...

ケンペと幻想交響曲というのは珍しい組み合わせだと言えます。 しかしながら、ケンペと言う人は何をやってもドイツ・オーストリア系のど真ん中に放り込んでくるので、結果としてこういう本線から外れた作品を取り上げたときの方が意外なほどに面白い演奏を聞...

こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

これは何とも言えず不思議な演奏です。 この「死と乙女」と言えば、真っ先に思い浮かぶのはブッシュ弦楽四重奏団による古い録音です。(1936年録音) あれはもう痛切な悲しみに彩られた演奏であり、「冬蜂の死にどころなく歩きけり」という村上...

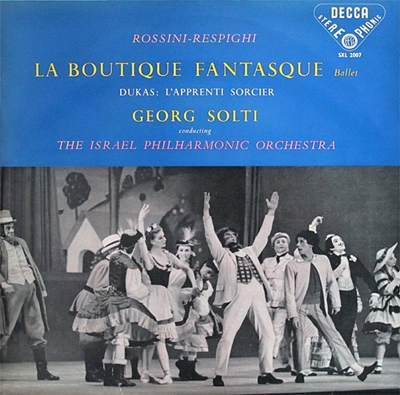

ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。 指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいます...

アンチェルに関しては「絶望を乗りこえた音楽家」だと書いた事がありました。 いささか長くなるのですが、要点をもう一度引用させてください。 アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そ...

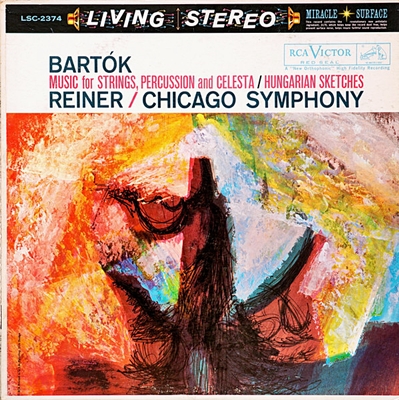

1955年に録音された「管弦楽のための協奏曲」と1958年に録音された「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」はバルトーク作品中でも屈指の名録音であると同時に、ライナーの数ある録音の中でも最上級の優れものです。 録音のクレジットを確認す...

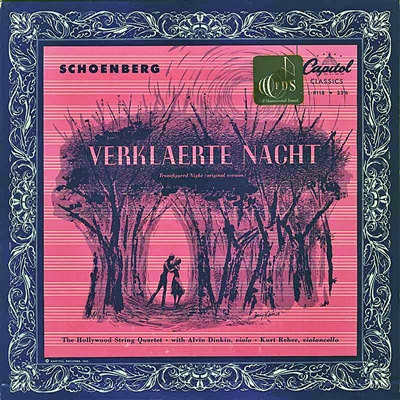

シェーンベルクの「浄められた夜」はもともとは弦楽六重奏曲として作曲されたのですが、その後弦楽合奏版に編曲されました。 その後期ロマン派の残り香を思わせるような豊麗な響きは多くの聞き手にアピールしたようで、「浄められた夜」と言えば弦楽合奏で...

イッセルシュテットのライブ演奏は穏健なスタジオでの録音と較べると随分様子が異なることは、モーツァルトのジュピター(1961年録音)を紹介したときに気づきました。 スタジオと違うのは当然なのですが、最初から気合いの入り方が違います。しかし、...

最近になってからふと気づいたことなのですが、クリップスという人のレパートリーは非常に狭いように思えるのです。 もちろん、クリップスのディスコグラフィなどと言うものが完備されているはずもないので感覚的な話になるのですが、そのレパートリーはド...

こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

ケンペのブラームスについては、以前に何とも歯切れの悪い事を書いていました。 ケンペと言えばベートーベンやブラームスに代表されるようなドイツ・オーストリア系の正統派の作品を手堅くまとめ上げるというイメージがついて回ります。ついでに付け加...

「Decca」は1957年からイスラエル・フィルとの録音を開始します。 「Decca」と言うレーベルは株式仲買人だったエドワード・ルイスが始めた会社なのですが、その後、モーリス・ローゼンガルテンが経営に参画し二頭体制となります。 ルイスは...

この録音は指揮者というものの本質を考える上で非常に興味深い録音です。 カルショーは1954年にDeccaを離れてCapitolに移っていたのですが、そのCapitolがEMIに吸収されたために1955年8月に再びDeccaに復帰します...

振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2018-12-06]・・・ドビュッシー:風変わりなラヴィーヌ将軍 (前奏曲集第2巻、第6曲)

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1965年5月1日&3日録音振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

[2018-12-05]・・・ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1960年6録音アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。 しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。 アンチェ...

[2018-12-04]・・・バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番 ヘ長調 BWV1047

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1961年録音「冷戦」という言葉も今では「歴史上の用語」のようになってしまった感がありますが、東西の対立が厳しかった時代には「鉄のカーテン」と言われるほどにお互いの交流は閉ざされていました。 ですから、イッセルシュテット率いる北ドイツ放送交響楽団が19...

[2018-12-03]・・・ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1961年4月15日録音「冷戦」という言葉も今では「歴史上の用語」のようになってしまった感がありますが、東西の対立が厳しかった時代には「鉄のカーテン」と言われるほどにお互いの交流は閉ざされていました。 ですから、イッセルシュテット率いる北ドイツ放送交響楽団が196...

[2018-12-02]・・・ハイドン(レオポルド・ホフマン):フルート協奏曲 ニ長調 Hob.7 f-D1

(Fl)オーレル・ニコレ :カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団 1960年~1962年録音ニコレとリヒターがこの作品を録音したときに、それがハイドンではなくてレオポルド・ホフマンの作品であったことが明らかになっていたのかどうかは分かりません。 しかし、初出時のレコードジャケットなどを見るとシンプルにハイドンの作品だと表示されて...

[2018-12-01]・・・チャイコフスキー:スラヴ行進曲Op.31

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

[2018-12-01]・・・チャイコフスキー:小行進曲[組曲第1番ニ短調 Op.43より]

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

[2018-11-30]・・・ブラームス:4つの厳粛な歌 Op.121

(S)キルステン・フラグスタート (P)エドウィン・マッカーサー 1956年11月22日,23日,26日&27日録音フラグスタートが「Decca」からのオファーで「引退」を撤回してスタジオに戻ってきたのが1956年の3月でした。そこでは、得意とするワーグナーから始めて、グリーグの連作歌曲などを録音しています。 カルショーはワーグナーは別格として、一連の...

[2018-11-30]・・・民謡:水夫の踊り

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1965年5月1日&3日録音振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

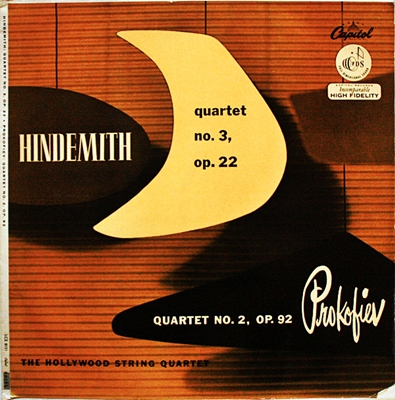

[2018-11-29]・・・ヒンデミット:弦楽四重奏曲第4番

ハリウッド弦楽四重奏団 1951年4月2日~3日録音どちらかと言えば取っつきにくい、いや、どう考えても取っつきにくいのが20世紀に生み出された室内楽です。とりわけ20世紀の弦楽四重奏曲などというのは、そう言う取っつきにくい音楽の最たるものでしょう。 もっとも、ヒンデミットの作品というのはそ...

[2018-11-29]・・・ラモー:めんどり

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1965年5月1日&3日録音振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

[2018-11-28]・・・モーツァルト:交響曲第38番ニ長調 K.504「プラハ」

カレル・アンチェル指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 1959年6月録音アンチェルに関しては「絶望を乗りこえた音楽家」だと書いた事がありました。 いささか長くなるのですが、要点をもう一度引用させてください。 アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そ...

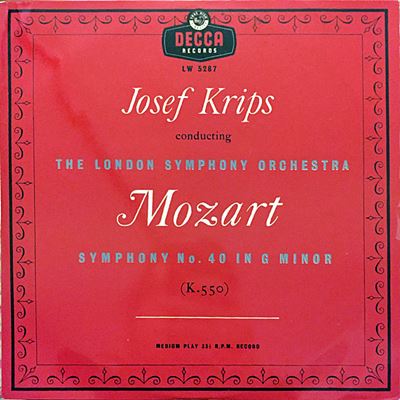

[2018-11-27]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1953年3月録音最近になってからふと気づいたことなのですが、クリップスという人のレパートリーは非常に狭いように思えるのです。 もちろん、クリップスのディスコグラフィなどと言うものが完備されているはずもないので感覚的な話になるのですが、そのレパートリーはド...

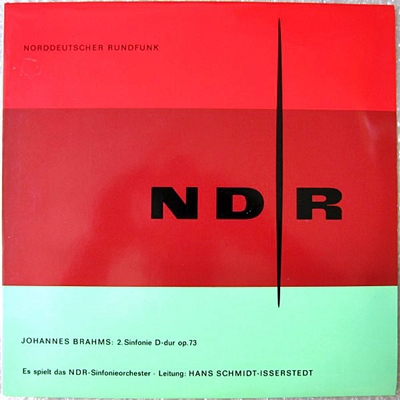

[2018-11-26]・・・ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1957年9月6日録音劇場的な面白さに溢れた演奏 イッセルシュテットのライブ演奏は穏健なスタジオでの録音と較べると随分様子が異なることは、モーツァルトのジュピター(1961年録音)を紹介したときに気づきました。 スタジオと違うのは当然なのですが、最初...

[2018-11-25]・・・ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年5月3日録音ケンペと幻想交響曲というのは珍しい組み合わせだと言えます。 しかしながら、ケンペと言う人は何をやってもドイツ・オーストリア系のど真ん中に放り込んでくるので、結果としてこういう本線から外れた作品を取り上げたときの方が意外なほどに面白い演奏を聞...

[2018-11-24]・・・ムソルグスキー:交響詩「はげ山の一夜」(R=コルサコフ編)

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

[2018-11-23]・・・シューベルト:弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D.810「死と乙女」

ハリウッド弦楽四重奏団 1955年12月7日&8日録音これは何とも言えず不思議な演奏です。 この「死と乙女」と言えば、真っ先に思い浮かぶのはブッシュ弦楽四重奏団による古い録音です。(1936年録音) あれはもう痛切な悲しみに彩られた演奏であり、「冬蜂の死にどころなく歩きけり」という村上...

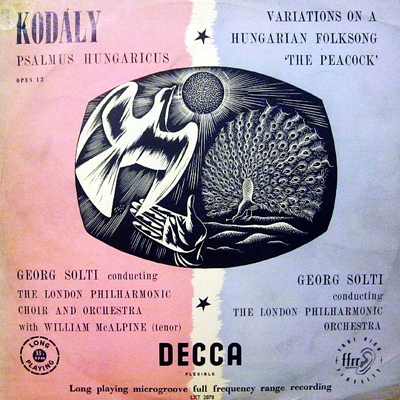

[2018-11-22]・・・コダーイ:ハンガリ民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年4月~5月録音ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。 指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいます...

[2018-11-21]・・・モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調「リンツ」 K.425

カレル・アンチェル指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 1959年6月録音アンチェルに関しては「絶望を乗りこえた音楽家」だと書いた事がありました。 いささか長くなるのですが、要点をもう一度引用させてください。 アンチェルと言えば、いつも語られるのはナチス支配下で拘束されてアウシュビッツ収容所におくられ、そ...

[2018-11-20]・・・バルトーク:5つのハンガリー・スケッチ Sz.97

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音1955年に録音された「管弦楽のための協奏曲」と1958年に録音された「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」はバルトーク作品中でも屈指の名録音であると同時に、ライナーの数ある録音の中でも最上級の優れものです。 録音のクレジットを確認す...

[2018-11-19]・・・シェーンベルク:浄められた夜 作品4

ハリウッド弦楽四重奏団 (Viola)Paul Robyn (Cello)Kurt Reher 1950年8月21日~22日録音シェーンベルクの「浄められた夜」はもともとは弦楽六重奏曲として作曲されたのですが、その後弦楽合奏版に編曲されました。 その後期ロマン派の残り香を思わせるような豊麗な響きは多くの聞き手にアピールしたようで、「浄められた夜」と言えば弦楽合奏で...

[2018-11-18]・・・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1957年9月11日録音イッセルシュテットのライブ演奏は穏健なスタジオでの録音と較べると随分様子が異なることは、モーツァルトのジュピター(1961年録音)を紹介したときに気づきました。 スタジオと違うのは当然なのですが、最初から気合いの入り方が違います。しかし、...

[2018-11-17]・・・モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1951年12月録音最近になってからふと気づいたことなのですが、クリップスという人のレパートリーは非常に狭いように思えるのです。 もちろん、クリップスのディスコグラフィなどと言うものが完備されているはずもないので感覚的な話になるのですが、そのレパートリーはド...

[2018-11-16]・・・グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

[2018-11-16]・・・ボロディン:ダッタン人の行進~歌劇「イーゴリ公」より

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音こういう録音を聞くとライナーというのは不思議な指揮者だったと思ってしまいます。 ライナーと言えば「強面」の指揮者でした。 それはオーケストラのプレーヤーに対してだけでなく録音スタッフに対しても同様でした。 「君と仕事をするのは...

[2018-11-15]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年1月2日~3日&5日録音ケンペのブラームスについては、以前に何とも歯切れの悪い事を書いていました。 ケンペと言えばベートーベンやブラームスに代表されるようなドイツ・オーストリア系の正統派の作品を手堅くまとめ上げるというイメージがついて回ります。ついでに付け加...

[2018-11-14]・・・レスピーギ:バレエ音楽「風変りな店」(ロッシーニの「老いの過ち」より)

ゲオルク・ショルティ指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1957年3月録音「Decca」は1957年からイスラエル・フィルとの録音を開始します。 「Decca」と言うレーベルは株式仲買人だったエドワード・ルイスが始めた会社なのですが、その後、モーリス・ローゼンガルテンが経営に参画し二頭体制となります。 ルイスは...

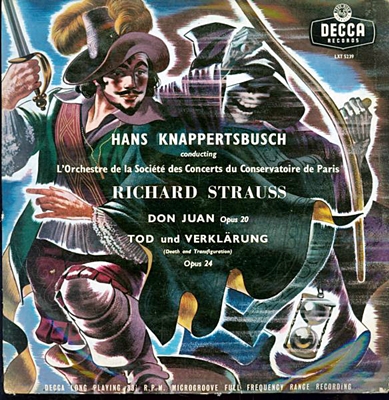

[2018-11-13]・・・リヒャルト・シュトラウス:交響詩「死と変容」 Op.24

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1956年5月7日~8日録音この録音は指揮者というものの本質を考える上で非常に興味深い録音です。 カルショーは1954年にDeccaを離れてCapitolに移っていたのですが、そのCapitolがEMIに吸収されたために1955年8月に再びDeccaに復帰します...

[2018-11-12]・・・フォスター:草競馬

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1965年5月1日&3日録音振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

[2018-11-12]・・・パデレフスキ:メヌエット

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1965年5月1日&3日録音振り返ってみれば、オーマンディという指揮者はこの国では不当なまでに見下されてきたのですが、彼が1985年にこの世を去ってからのフィラデルフィア管の低落は目を覆うものがありました。 リッカルド・ムーティ、ヴォルフガング・サヴァリッシュ、クリ...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)