Home|更新履歴(リスニングルーム)

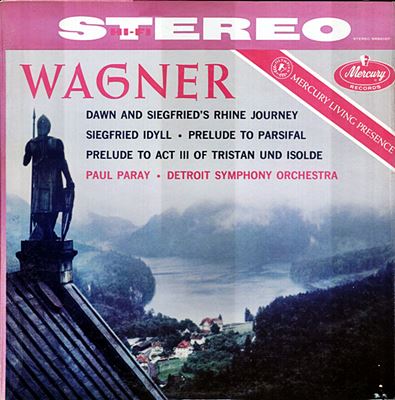

ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

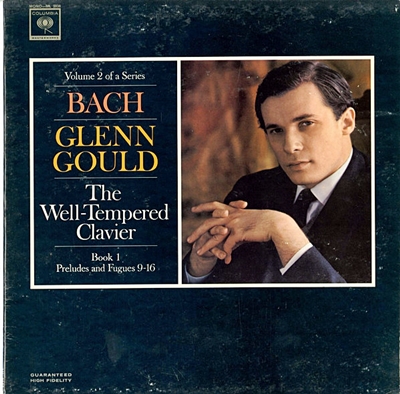

このグールドの平均率の録音は長きにわたって「名盤」と言うことになっていますが、正直に告白すれば、これを聞いて心楽しくなったことはほとんどありません。楽しくなるどころか、聞けば聞くほど心が窮屈になっていくような音楽です。 では、つまらない演...

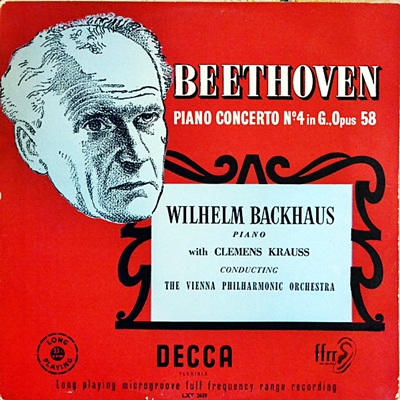

ピアノがバックハウス、指揮がクレメンス・クラウス、そしてオケがウィーン・フィルという申し分のない組み合わせなのですが、何故か余り注目されてこなかった録音です。 もちろん、理由はすぐに察しがつきます。それは、50年代の後半にハンス・シュミッ...

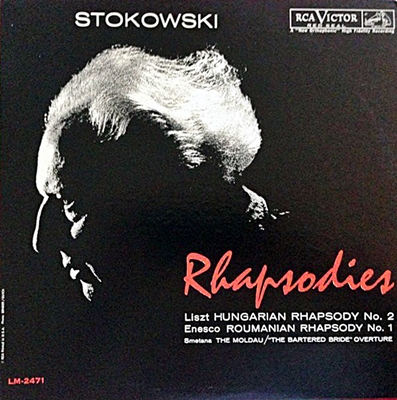

今の時代は「原典尊重」こそが常識となっています。しかし、クラシック音楽の演奏史を振り返ってみれば、その考え方は連綿と受け継がれてきたものでないことは見ておく必要があります。 例えば、クラシック音楽というものは貴族などの一部の特権階級から幅...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

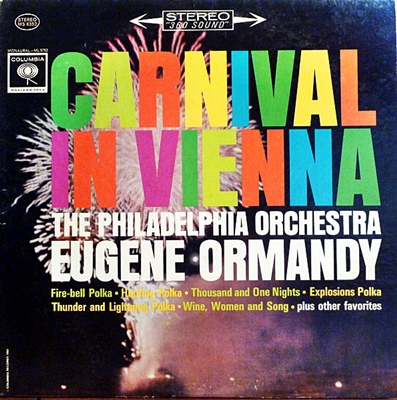

オーマンディがどうしても低く見られる要因として「オペラ」を指揮しなかったと言うことがあります。実はミンシュもほぼ同様で、彼もまた「オペラ」との縁は非常に少なかった指揮者でした。 そして、アメリカではまだしも、ヨーロッパではその事は決定的な「...

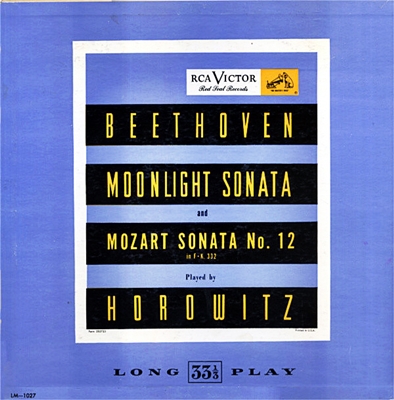

ベートーベンのピアノ・ソナタを演奏する難しさは「論理を感情に変換していかなければならないことだ」と語っていたピアニストがいました。 なるほどね、と思ったのですが、考えてみればそれはロマン派のピアノ曲にもあてはまることであり、論理を無視して...

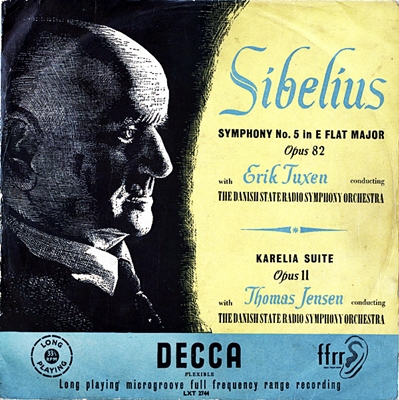

この録音を聞いていて、友人がこのオーケストラのことを非常に高く評価していたことを思い出しました。確か2019年の来日公演だったと思います。 もちろん、彼はかなりのクラシック音楽オタクですから、今さらヨーロッパからのオケだからと言って有り難...

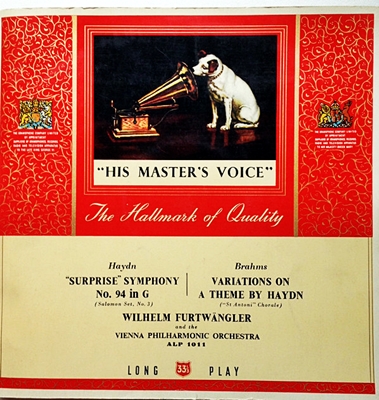

ベートーベンの交響曲のような、もとから「立派」な作品は、それなりに誠意と献身とスキルがあればそれなりに「立派」な音楽となって聴衆の前に立ちあらわれます。つまりは、献身すればそれに見合うだけの成果は約束されているのです。 しかし、ハイドンの交...

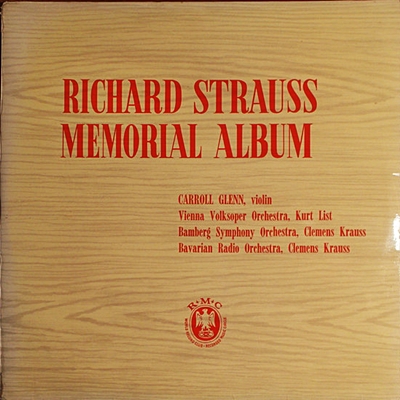

この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

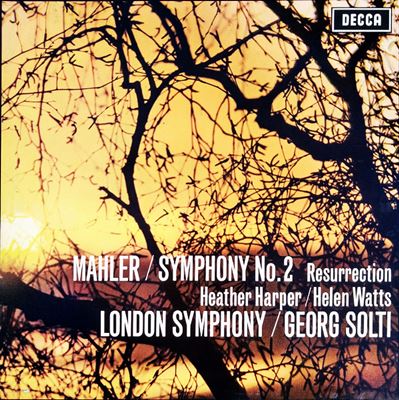

マーラー・ルネサンスと言えば、それはもうバーンスタイン&ニューヨーク・フィルによって1960年代に行われた交響曲全集の録音と言うことになります。しかし、もう一人忘れてはいけないのがこのショルティによるマーラー録音です。 バーンスタインは1...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

フィストラーリについてはすでにステレオ録音による演奏を取り上げています。ですから、今さら50年代のモノラル録音を取り上げる必要などはないとも思ったのですが、聞いてみればそれなりに面白くやはり取り上げてみたくなりました。 まず何よりも注目し...

ミンシュという指揮者はヨーロッパ出身の指揮者としては珍しく、歌劇場での活動はほとんどなかったようです。1956年のタングルウッド音楽祭でワーグナーのワルキューレ第1幕を演奏した録音が残っているようですが、いわゆる通常のオペラ劇場での演奏とは...

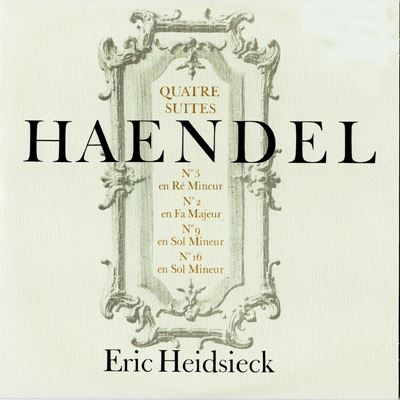

ハイドシェックはこのヘンデルの作品がよほど気に入っていたようで、コンサートのアンコール曲としても良く演奏していました。もちろん、いわゆる「伝説の宇和島ライブ」と呼ばれるなかでも取り上げています。 また、ヴィルヘルム・ケンプの追悼コンサート...

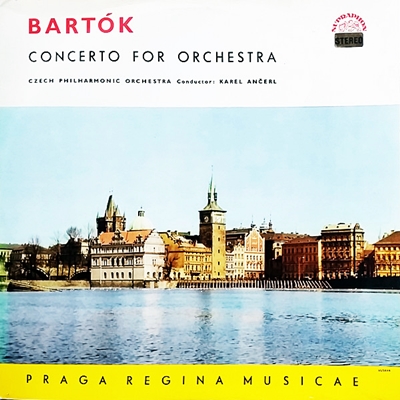

アンチェル&チェコ・フィルによるバルトーク作品の録音は数少ないと思うので、それほどメインのプログラムではなかったはずです。しかし、この「管弦楽のための協奏曲」は非常にユニークな演奏に仕上がっています。 まず聞き始めてすぐに気づくのは、この...

ホロヴィッツはクレメンティが「取るに足らない音楽家」だと思われていた時代から彼の作品を積極的に取り上げていた数少ないピアニストの一人でした。そして、コンサートで取り上げるだけでなく録音まで行った人となると、この50年代までの時期ではホロヴィ...

この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

以前に指揮者としてのゴールドベルクを紹介したときに、「意外と知られていない指揮者としての活動」と書いたのですが、考えてみれば山根美代子と再婚して日本に居を移してからは新日本フィルハーモニー交響楽団の指揮活動を行っていたのですから、日本では指...

最近、ターリッヒの古い録音をポチポチと聞き始めているのですが、どうも最初に抱いていた単純なイメージだけではとらえきれない存在であることに気づいてきました。そして、そのある種の複雑さにはどうやら3つの要素が絡まっているからではないかと思うよう...

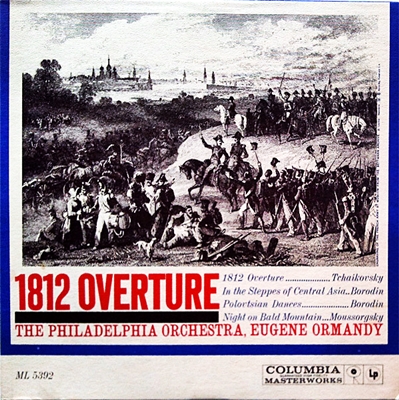

吉田大明神が、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じたの影響はこの国では大きいでしょう。オーマンディを高く評価する人はこの国では決して多くはありません。 しかし、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して低く...

昔の巨匠と言われた人は良くバッハのブランデンブルグ協奏曲を取り上げています。もちろん全曲を取り上げなくても、その中からお気に入りの作品を取り上げると言うことはよく行っていました。 ですから、こうしてミュンシュとボストン響がこの作品を取り上...

「手の中に入っている」という表現があります。 「熟練している」事をあらわす言い回しなのですが、それは自分の「所有物」になることから転化した表現なのでしょう。 つまりは、そのものを隅から隅まで所有しているのであるならば、それを自由自在に解...

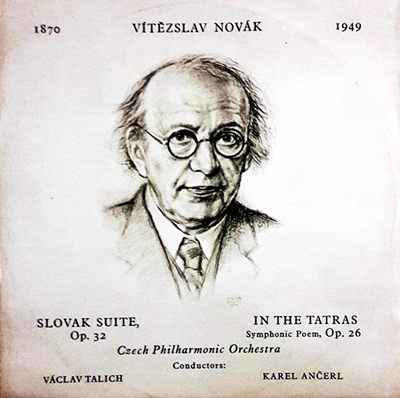

アンチェルはチェコの現代作曲家の作品の紹介に熱心でした。それと比べると、ターリッヒはそれほど熱心ではなかったのですが、それよりも一世代前の、すなわちドヴォルザークからの影響を強く受けた世代の作曲家の紹介に熱心でした。 具体的に言えば、ヨゼフ...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

とにかく力強く、逞しいスラブ舞曲です。オーケストラが手兵のチェコ・フィルではなくてベルリン放送交響楽団であることも関係しているのかもしれません。 しかし、その力強さは決して悪いものではありません。 おそらく、この作品の一つの完成形は...

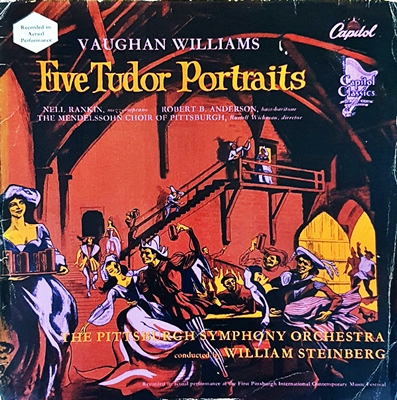

スタインバーグによるヒンデミットの交響曲「画家マティス」を聞いたときに、彼はただの「職人指揮者」という枠なのかではとらえきれない存在だと驚かされました。あの「画家マチス」は作品の背景として存在したであろうナチスにおける抑圧されたものの感情が...

ミンシュという指揮者はヨーロッパ出身の指揮者としては珍しく、歌劇場での活動はほとんどなかったようです。1956年のタングルウッド音楽祭でワーグナーのワルキューレ第1幕を演奏した録音が残っているようですが、いわゆる通常のオペラ劇場での演奏とは...

ドヴォルザークという作曲家は知名度は抜群であり、彼の代表作である「新世界より」などはオーケストラにとってはなくてはならない「飯の種」になっています。しかしながら、それほどまでに有名であるにもかかわらず、それではそれ以外の作品となると、少し認...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2021-05-20]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1956年3月23日録音ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

[2021-05-19]・・・バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 854‐BWV 861)

(P)グレン・グールド:1963年4月9日,6月8日,8月29日,30日~31日&9月18日&25日録音このグールドの平均率の録音は長きにわたって「名盤」と言うことになっていますが、正直に告白すれば、これを聞いて心楽しくなったことはほとんどありません。楽しくなるどころか、聞けば聞くほど心が窮屈になっていくような音楽です。 では、つまらない演...

[2021-05-18]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調, 作品58

(P)ヴィルヘルム・バックハウス:クレメンス・クラウス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年5月31日録音ピアノがバックハウス、指揮がクレメンス・クラウス、そしてオケがウィーン・フィルという申し分のない組み合わせなのですが、何故か余り注目されてこなかった録音です。 もちろん、理由はすぐに察しがつきます。それは、50年代の後半にハンス・シュミッ...

[2021-05-17]・・・ジョルジュ・エネスク:ルーマニア狂詩曲 第1番イ長調, Op.11-1

レオポルド・ストコフスキー指揮 RCAビクター交響楽団 1960年2月7日録音今の時代は「原典尊重」こそが常識となっています。しかし、クラシック音楽の演奏史を振り返ってみれば、その考え方は連綿と受け継がれてきたものでないことは見ておく必要があります。 例えば、クラシック音楽というものは貴族などの一部の特権階級から幅...

[2021-05-16]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第10番 ト長調 Op.14-2

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年10月22日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-05-15]・・・ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「千夜一夜物語」 Op.346

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1961年12月28日録音オーマンディがどうしても低く見られる要因として「オペラ」を指揮しなかったと言うことがあります。実はミンシュもほぼ同様で、彼もまた「オペラ」との縁は非常に少なかった指揮者でした。 そして、アメリカではまだしも、ヨーロッパではその事は決定的な「...

[2021-05-14]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:1946年11月21&26日録音ベートーベンのピアノ・ソナタを演奏する難しさは「論理を感情に変換していかなければならないことだ」と語っていたピアニストがいました。 なるほどね、と思ったのですが、考えてみればそれはロマン派のピアノ曲にもあてはまることであり、論理を無視して...

[2021-05-13]・・・シベリウス:「カレリア」組曲, 作品11

トマス・イェンセン指揮 デンマーク国立放送交響楽団 1952年6月録音この録音を聞いていて、友人がこのオーケストラのことを非常に高く評価していたことを思い出しました。確か2019年の来日公演だったと思います。 もちろん、彼はかなりのクラシック音楽オタクですから、今さらヨーロッパからのオケだからと言って有り難...

[2021-05-12]・・・ハイドン:交響曲第94番 ト長調 Hob.I:94 「驚愕」

フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年9月5日録音ベートーベンの交響曲のような、もとから「立派」な作品は、それなりに誠意と献身とスキルがあればそれなりに「立派」な音楽となって聴衆の前に立ちあらわれます。つまりは、献身すればそれに見合うだけの成果は約束されているのです。 しかし、ハイドンの交...

[2021-05-11]・・・R.シュトラウス:メタモルフォーゼン

クレメンス・クラウス指揮:バンベルク交響楽団 1953年1月録音この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

[2021-05-10]・・・マーラー:交響曲第2番 ハ短調「復活」

ゲオルグ・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 ロンドン交響合唱団 (S)ヘザー・ハーパー (A)ヘレン・ワッツ 1966年5月録音マーラー・ルネサンスと言えば、それはもうバーンスタイン&ニューヨーク・フィルによって1960年代に行われた交響曲全集の録音と言うことになります。しかし、もう一人忘れてはいけないのがこのショルティによるマーラー録音です。 バーンスタインは1...

[2021-05-09]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第9番 ホ長調 Op.14-1

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年10月22日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-05-08]・・・チャイコフスキー:くるみ割り人形 組曲(selected by Anatole Fistoulari)

アナトール・フィストゥラーリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1951年6月21日~23日録音フィストラーリについてはすでにステレオ録音による演奏を取り上げています。ですから、今さら50年代のモノラル録音を取り上げる必要などはないとも思ったのですが、聞いてみればそれなりに面白くやはり取り上げてみたくなりました。 まず何よりも注目し...

[2021-05-07]・・・ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」

シャルル・ミュンシュ指揮:(S)アイリーン・ファーレル ボストン交響楽団 1957年11月25日録音ミンシュという指揮者はヨーロッパ出身の指揮者としては珍しく、歌劇場での活動はほとんどなかったようです。1956年のタングルウッド音楽祭でワーグナーのワルキューレ第1幕を演奏した録音が残っているようですが、いわゆる通常のオペラ劇場での演奏とは...

[2021-05-06]・・・ヘンデル:組曲第2番(第1巻) ヘ長調 HWV 427

(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音ハイドシェックはこのヘンデルの作品がよほど気に入っていたようで、コンサートのアンコール曲としても良く演奏していました。もちろん、いわゆる「伝説の宇和島ライブ」と呼ばれるなかでも取り上げています。 また、ヴィルヘルム・ケンプの追悼コンサート...

[2021-05-05]・・・バルトーク:管弦楽のための協奏曲, Sz.116

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1963年3月録音アンチェル&チェコ・フィルによるバルトーク作品の録音は数少ないと思うので、それほどメインのプログラムではなかったはずです。しかし、この「管弦楽のための協奏曲」は非常にユニークな演奏に仕上がっています。 まず聞き始めてすぐに気づくのは、この...

[2021-05-04]・・・クレメンティ:ソナタ ヘ短調 Op.14-3

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:1954年10月16&21日録音ホロヴィッツはクレメンティが「取るに足らない音楽家」だと思われていた時代から彼の作品を積極的に取り上げていた数少ないピアニストの一人でした。そして、コンサートで取り上げるだけでなく録音まで行った人となると、この50年代までの時期ではホロヴィ...

[2021-05-03]・・・R.シュトラウス:フランソワ・クープランのクラヴサン曲によるディヴェルティメント, Op.86

クレメンス・クラウス指揮:バンベルク交響楽団 1954年4月録音この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

[2021-05-02]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年10月22日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-05-01]・・・モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525

シモン・ゴールドベルク指揮:ネーデルラント室内管弦楽団 1958年4月録音以前に指揮者としてのゴールドベルクを紹介したときに、「意外と知られていない指揮者としての活動」と書いたのですが、考えてみれば山根美代子と再婚して日本に居を移してからは新日本フィルハーモニー交響楽団の指揮活動を行っていたのですから、日本では指...

[2021-04-30]・・・ドヴォルザーク:弦楽のためのセレナーデ ホ長調 Op. 22

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮:プラハ・ソロイスト管弦楽団 1951年4月20日最近、ターリッヒの古い録音をポチポチと聞き始めているのですが、どうも最初に抱いていた単純なイメージだけではとらえきれない存在であることに気づいてきました。そして、そのある種の複雑さにはどうやら3つの要素が絡まっているからではないかと思うよう...

[2021-04-29]・・・チャイコフスキー:序曲 1812年, Op.49

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月12日録音吉田大明神が、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じたの影響はこの国では大きいでしょう。オーマンディを高く評価する人はこの国では決して多くはありません。 しかし、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して低く...

[2021-04-28]・・・バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調 BWV1051

シャルル・ミュンシュ指揮:ボストン交響楽団 1957年7月9日録音昔の巨匠と言われた人は良くバッハのブランデンブルグ協奏曲を取り上げています。もちろん全曲を取り上げなくても、その中からお気に入りの作品を取り上げると言うことはよく行っていました。 ですから、こうしてミュンシュとボストン響がこの作品を取り上...

[2021-04-27]・・・タルティーニ:チェロ協奏曲イ長調

(Cell)エンリコ・マイナルディ:ルドルフ・バウムガルトナー指揮 ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 1958年10月27日~28日録音「手の中に入っている」という表現があります。 「熟練している」事をあらわす言い回しなのですが、それは自分の「所有物」になることから転化した表現なのでしょう。 つまりは、そのものを隅から隅まで所有しているのであるならば、それを自由自在に解...

[2021-04-26]・・・ヴィーチェスラフ・ノヴァーク:モラヴィア=スロバキア組曲, Op.32

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1953年6月9日~12日録音アンチェルはチェコの現代作曲家の作品の紹介に熱心でした。それと比べると、ターリッヒはそれほど熱心ではなかったのですが、それよりも一世代前の、すなわちドヴォルザークからの影響を強く受けた世代の作曲家の紹介に熱心でした。 具体的に言えば、ヨゼフ...

[2021-04-25]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年10月15日~16日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-04-24]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第2集 作品72

カレル・アンチェル指揮 ベルリン放送交響楽団 1960年6月18日,20日&21日録音とにかく力強く、逞しいスラブ舞曲です。オーケストラが手兵のチェコ・フィルではなくてベルリン放送交響楽団であることも関係しているのかもしれません。 しかし、その力強さは決して悪いものではありません。 おそらく、この作品の一つの完成形は...

[2021-04-23]・・・ヴォーン・ウィリアムズ:5つのチューダー朝の肖像

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 (Ms)ネル・ランキン (Br)ロバート・B・アンダーソン ピッツバーグ・メンデルスゾーン合唱 1952年11月30日録音スタインバーグによるヒンデミットの交響曲「画家マティス」を聞いたときに、彼はただの「職人指揮者」という枠なのかではとらえきれない存在だと驚かされました。あの「画家マチス」は作品の背景として存在したであろうナチスにおける抑圧されたものの感情が...

[2021-04-22]・・・ワーグナー: 楽劇「神々の黄昏」より「ブリュンヒルデの自己犠牲」

シャルル・ミュンシュ指揮:(S)アイリーン・ファーレル ボストン交響楽団 1957年11月25日録音ミンシュという指揮者はヨーロッパ出身の指揮者としては珍しく、歌劇場での活動はほとんどなかったようです。1956年のタングルウッド音楽祭でワーグナーのワルキューレ第1幕を演奏した録音が残っているようですが、いわゆる通常のオペラ劇場での演奏とは...

[2021-04-21]・・・ドヴォルザーク:交響詩「金の紡ぎ車」Op. 109

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1951年3月20日録音ドヴォルザークという作曲家は知名度は抜群であり、彼の代表作である「新世界より」などはオーケストラにとってはなくてはならない「飯の種」になっています。しかしながら、それほどまでに有名であるにもかかわらず、それではそれ以外の作品となると、少し認...

前のページ/次のページ

[2025-11-08]

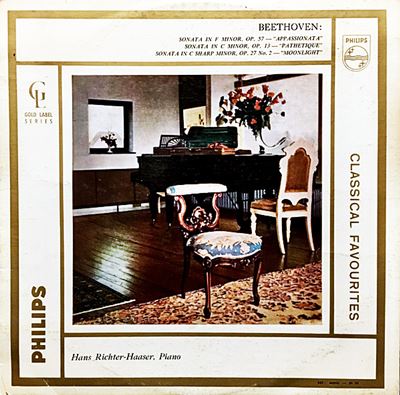

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)