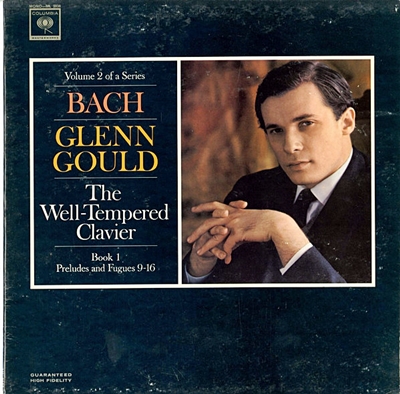

Home|グールド(Glen Gould)|バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 854‐BWV 861)

バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 854‐BWV 861)

(P)グレン・グールド:1963年4月9日,6月8日,8月29日,30日~31日&9月18日&25日録音

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in E major, BWV 854

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in E major, BWV 854

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in E minor, BWV 855

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in E minor, BWV 855

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in F major, BWV 856

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in F major, BWV 856

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in F minor, BWV 857

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in F minor, BWV 857

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in F-sharp major, BWV 858

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in F-sharp major, BWV 858

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in F-sharp minor, BWV 859

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in F-sharp minor, BWV 859

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in G major, BWV 860

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in G major, BWV 860

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Prelude in G minor, BWV 861

Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 Fugue in G minor, BWV 861

平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 862‐BWV 869)

などです。

グールドはこの第1巻を8曲ずつ3つの部分に分けて録音(62年・63年・65年)しています。

- BWV 846 前奏曲 - 4声のフーガ ハ長調(前奏曲はシャルル・グノーがアヴェ・マリアの伴奏として用いた。)

- BWV 847 前奏曲 - 3声のフーガ ハ短調

- BWV 848 前奏曲 - 3声のフーガ 嬰ハ長調

- BWV 849 前奏曲 - 5声のフーガ 嬰ハ短調

- BWV 850 前奏曲 - 4声のフーガ ニ長調

- BWV 851 前奏曲 - 3声のフーガ ニ短調

- BWV 852 前奏曲 - 3声のフーガ 変ホ長調

- BWV 853 前奏曲 変ホ短調 - 3声のフーガ 嬰ニ短調

- BWV 854 前奏曲 - 3声のフーガ ホ長調

- BWV 855 前奏曲 - 2声のフーガ ホ短調

- BWV 856 前奏曲 - 3声のフーガ ヘ長調

- BWV 857 前奏曲 - 4声のフーガ ヘ短調

- BWV 858 前奏曲 - 3声のフーガ 嬰ヘ長調

- BWV 859 前奏曲 - 4声のフーガ 嬰ヘ短調

- BWV 860 前奏曲 - 3声のフーガ ト長調

- BWV 861 前奏曲 - 4声のフーガ ト短調

- BWV 862 前奏曲 - 4声のフーガ 変イ長調

- BWV 863 前奏曲 - 4声のフーガ 嬰ト短調

- BWV 864 前奏曲 - 3声のフーガ イ長調

- BWV 865 前奏曲 - 4声のフーガ イ短調

- BWV 866 前奏曲 - 3声のフーガ 変ロ長調

- BWV 867 前奏曲 - 5声のフーガ 変ロ短調

- BWV 868 前奏曲 - 4声のフーガ ロ長調

- BWV 869 前奏曲 - 4声のフーガ ロ短調

バッハがこの作品に託した職人としての腕の冴えを見事に提示してくれた演奏

このグールドの平均率の録音は長きにわたって「名盤」と言うことになっていますが、正直に告白すれば、これを聞いて心楽しくなったことはほとんどありません。楽しくなるどころか、聞けば聞くほど心が窮屈になっていくような音楽です。では、つまらない演奏だなのかと問われれば、それもまた答えは「No!」であって、それだから困ってしまうのです。

バッハは対位法の人でした。

その対位法の人が腕によりをかけて作った作品の一つがこの2巻、48曲からなる「平均律クラヴィーア曲集」です。そのバッハがこの作品に託した職人としての腕の冴えをこれほどまで見事に提示してくれた演奏は他には思い当たりません。

グールドは実にたっぷりと時間をかけて入念に録音に臨んでいます。

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.9:Glenn Gould:Recorded on April 9, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.10:Glenn Gould:Recorded on June 18-20 & September 18,25, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.11:Glenn Gould:Recorded on April 9, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.12:Glenn Gould:Recorded on June 18, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.13:Glenn Gould:Recorded on June 18, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.14:Glenn Gould:Recorded on Auguest 29-30, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.15:Glenn Gould:Recorded on Auguest 29-30, 1963

- Bach:The Well-Tempered Clavier Book1 No.16:Glenn Gould:Recorded on September 18,25, 1963

しかし、まさにその事において、聞くだけの人間にとっては何とも居心地の悪い緊張感を強いられる演奏になっているのです。

そう言えば、バッハこの曲集の第1巻にこのように記しています。

指導を求めて止まぬ音楽青年の利用と実用のため、又同様に既に今迄この研究を行ってきた人々に特別な娯楽として役立つために

そうなんですね、この作品は鍵盤楽器と真っ正面から向かい合って、その演奏の術を極めようという人に取ってこそ有益なのであって、ただただ音楽を聞いて楽しむだけの人間にとっては「喜び」に乏しい音楽なのです。ですから、多くのピアニストはこの作品を取り上げるときには、そこに何らかの「喜び」の要素を加味しようとするのです。

しかし、グールドのピアノはその様な「不純物」を一切拒否しています。

ですから、恐れ多い物言いを許してもらえるならば、部分的には結構退屈してしまう場面も多いのです。

しかし、退屈しながらも、バッハって凄いよなぁ、と思わせてくれるのがグールドのピアノなのです。

ただ、そう言う演奏でこういうバッハの音楽を聞いていると、ふと一つの疑問がよぎります。

それは、どうして西洋音楽というものは、1オクターブをたった12音だけで代表させて音楽として成り立つのだろう、いや、ほんとに成り立っているのだろうかという疑問です。

当たり前の話ですが、1オクターブと言えども、その間には無限の音程が存在します。

人間の声は、その無限に存在する音程を出そうと思えば出せます。

鳥や虫もまた、そう言う無限に存在する音程を駆使して囀り、そして鳴いているはずです。

ヴァイオリンなどの弦楽器も取りあえずは五線譜に書かれた音符を参考にしながら音を出しはしても、その音程には微妙なニュアンスの違いを加味することが可能です。

時には平均率から言えば調子外れの音をわざと出すことである種の効果を狙うことも可能です。

ところが、一度きちんと調律されてしまった鍵盤楽器というものは、演奏者がどれほどあがいても、1オクターブの中で使える音の数は12種類しか存在しません。

これは情報量で言えば無限に存在するデータを4ビットにも満たないデジタルデータとしてサンプリングしてしまっているようなものです。

これはどう考えても無理があるように思うのですが、その無理を成り立たせるためにバッハのような「理」が必要だったのではないかと思ってしまうのです。

しかし、音楽とはこのような「理」だけで成り立っているわけではなく、その原初の形まで遡れば、そんな「理」などは全く意識しないで人は好き勝手に歌っていたはずです。そして、その好き勝手に歌っていた歌の中にこそ音楽の魂があるとすれば、こういう音楽は随分と窮屈な音楽だと言うことになります。

そして、グールドがそう言うバッハの「理」を見事に描き出せば描き出すほど、その「理」を学ぶポジションにないものにとってはひたすら窮屈になっていくのです。

そして、その音楽の合間にグールドは調子外れの歌を歌っているのですが、それはもしかしたらグールドでさえそう言う窮屈さに耐えられなくなっているからではないかと疑ってしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-05-20:コタロー

- グールドの平均律クラヴィーア曲集の第1巻がこれで完結ですね。ただし第2巻の方は、手持ちのCDによると1967年から1970年の録音ということなので、残念ながらパブリックドメインになっていないことになります。

私が初めてグールドに出会ったのは30歳ごろで、バッハの「フランス組曲」と「フランス風序曲」をカップリングしたCDでした。その中の「フランス組曲第5番」の、まるで音が戯れるような演奏に衝撃を受け、グールドのファンになってしまったのです。それで彼のバッハ演奏のCDを大人買いしました。

当時の私がグールドのどこに惹かれたのかというと、おそらく聴く人の「知的好奇心」を刺激する点だと思います。それは私自身が理系の人間であり、彼の音楽の持つ一種の論理性というものにシンクロしたのでしょう。

ところが最近になって、グールドの演奏につきまとう理屈っぽさが徐々にしんどく思えるようになってきたのも事実です。歳は取りたくないものですね(苦笑)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)