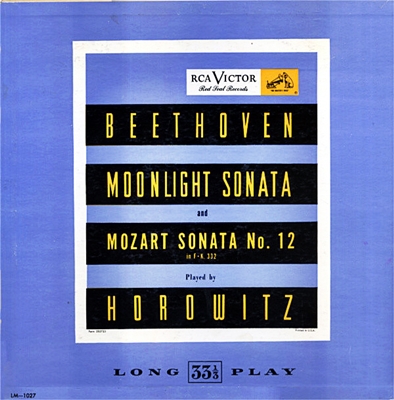

Home|ホロヴィッツ(Vladimir Horowitz)|ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:1946年11月21&26日録音

Beethoven:Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight" [1. Adagio sostenuto]

Beethoven:Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight" [2. Allegretto]

Beethoven Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight" [3. Presto agitato]

クラシック音楽における数あるピアノ音楽の中でももっとも有名な作品

その改良点のポイントは、音域の拡大と音量の拡大です。

発明当初は4オクターブにすぎなかった音域は現在のフルコンサートグランドピアノでは倍の8オクターブ近くににまで拡大されています。

ちなみに、モーツァルトが使っていた「フォルテピアノ」は5オクターブ、ベートーベンの場合は6オクターブだったと伝えられています。

しかし、それに物足りなかったベートーベンは、自分の「フォルテピアノ」では出ない音をしばしば作品の中で使っています。

そんなベートーベンが「フォルテピアノ」の可能性を求めて様々なチャレンジを繰り返している時期に生み出された作品の一つが「ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2」、通称「月光ソナタ」です。

ベートーベンの数あるピアノ作品の中でもっとも有名な作品であり、さらに言えばクラシック音楽における数あるピアノ音楽の中でももっとも有名な作品だと言い切っていいでしょう。

- 第1楽章:アダージョ・ソステヌート

左手が執拗に繰り返す3連符は聞き手に催眠効果を与えます。

演奏する側にとっては、この3連符を安定したリズムで絶え間なく、しかし表に出ることなく控えめに表現し続けることはかなり難しいようです。

ほんの少しでも右手の幻想的なセンチメンタリズムに影響されてその規則正しい動きが滞ると、音楽はとたんに損なわれてしまいます。譜面づらは非常に優しいのですが、この楽章を正確に演奏できるアマチュアのピアニストは滅多にいません。

ですから、あなたの友人、もしくは恋人が「月光ソナタ」を弾いてあげると言えば、適当な理由を見つけてお断りすることが賢明です。 - 第2楽章:アレグレット

前の楽章から「アタッカ(楽章/各曲の境目を切れ目なく演奏すること)」で演奏されるべきですが、そうしないピアニストもいます。

ベートーベンがこの楽章に対して「アレグレット」と指示していて、さらには弟子であったチェルニーも活発な演奏をするようにと主張していたので、その気分転換を聞き手に分かりやすく伝えるためにここで少し間を開けるピにストが少なくないのです。

しかし、ベートーベンは明確に「アタッカ」でこの楽章にはいるように指示しています。こういう事が起こる背景には、ベートーベンの時代の「アレグレット」が今の時代にイメージされる「アレグレット」よりもかなり遅かったという事実があります。

音楽は、ここでも依然として憂愁の風情をたたえています。

ですから、第1楽章のセンチメンタルで幻想的な雰囲気から少し表情を変えてアッタカで入るべきなのです。 - 第3楽章:プレスト・アジタート

「アジタート」とは「激して。興奮して。せき込んで。」という意味です。

友人はこの楽章のことを「月を見て狂った」と言いました。

言い得て妙です。

普通のピアノソナタは第1楽章にソナタ形式の音楽を持ってくるのですが、この「月光ソナタ」では最後の楽章にソナタ形式の音楽が配置されています。

ですから、このソナタの重点は明らかにこの最終楽章に置かれています。

ベートーベンの特長は「驀進」です。そして、ピアノソナタの分野ではじめて驀進したのが、意外な感があるかもしれませんが、この「月光ソナタ」においてなのです。

そして、第1楽章の幻想性と最終楽章の凶暴なまでの驀進とのコントラストにこそ、ベートーベンの凄さを見るべきです。

論理を乗りこえる感情の発露

ベートーベンのピアノ・ソナタを演奏する難しさは「論理を感情に変換していかなければならないことだ」と語っていたピアニストがいました。なるほどね、と思ったのですが、考えてみればそれはロマン派のピアノ曲にもあてはまることであり、論理を無視して感情が暴走すればそれはいわゆる「ロマン主義的歪曲」と言うことになりかねません。しかしながら、確かにベートーベンのソナタはその二つ、「論理」と「感情」がより高いレベルで克服される必要があることは事実です。

ところが、そのごく普通の建前をいとも容易くこえて言ってしまったのがホロヴィッツだったように思えるのです。

言うまでもないことですが、ホロヴィッツがベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行うなどと言うことは絶対に考えられません。ホロヴィッツという男は自分が弾きたいと思う作品しか演奏しないといってもそれほど大きな間違いと言われることはないでしょう。

そう言えば、シュナーベルが亡命先のアメリカで受け入れられなかったのは、興行主から「あなたは路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませるようなことができないのか」と言われても、「24ある前奏曲の中から適当に8つだけ選んで演奏するなど不可能です」と応じるような男だったからです。

そう言う意味では、そう言うシュナーベル的価値観とは真逆の位置にいたのがホロヴィッツだったのかもしれません。

彼は、自分の気に入った作品だけをつまみ食いのようにチョイスして、それを己の感情のおもむくままに「指のサーカス」を演じてみせることに何の疑問も感じていませんでした。そして、そんなホロヴィッツの演奏を聴衆は熱狂的な拍手を持って受け入れたのです。

ですから、彼の演奏はプロの音楽評論家からは受けが余り良くありませんでした。何度も繰り返しますが、大御所のショーバーグがホロヴィッツのことを「ネコほどの知性もない」と断じたのは決して間違いではないのです。

ただし、見落としてはいけないのは、そんなホロヴィッツの感情の発露と、それを説得力をもって聞き手に届ける「指のサーカス」の力は、ベートーベンの「論理」さえねじ伏せてしまうかのような力を持ったことです。

歌うべきところは徹底的に歌わせ、驀進するベートーベンはまさにホロヴィッツ以外では為し得ないような狂気すら感じるほどのパワーを見せつけました。

そう言えば、私の知人がこの「月光」の第3楽章を「月見て狂ったのか」といったことがあるのですが、その言葉がピッタリあてはまるのがこのホロヴィッツの演奏でしょう。

確かに、これらのベートーベン演奏は決してファースト・チョイスになることはないでしょうが、それ故にホロヴィッツ以外に為し得ない「オンリー・ワン」の魅力を今も失うことなはないのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-05-17:アドラー

- 「月見て狂ったのか」というユングさんの知人の言葉がどういう意味なのか分かりませんが、狂ったような演奏なのかな? 古い録音でピアノの音が今一つなのも理由かもしれませんが、美しい清純な静けさの月を見るような演奏と違って、ホロヴィッツがリラックスして弾いたら、全体に陰影の深い、濃い音楽が自然に浮かび上がってきているようで(その第3楽章も)、思わず耳を傾けてしまいました。

2021-05-18:アドラー

- ユングさん、読み間違っておりました。ご友人が「月を見て狂った」と仰ったのは第3楽章に対してであって、このホロヴィッツの演奏に対してではないのですね。ユングさんの解説はいつも面白く読ませて頂いているのですが、今回は有名な曲のためか、私がリラックスし過ぎたようで、きちんと読んでいませんでした。ごめんなさい。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)