Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

モンティヴェルディ:聖母マリアの夕べの祈り::ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団&合唱団 マリア・シュターダー ヴァルター・ベリー他 1957年9月6日録音

- 2024-07-16:藤原正樹

- この時代、今日のバロック演奏を期待すると確かに腰を抜かします。南国の洒落っ気とかはない。質朴な南ドイツの職人とか農民たちを思い起こさせる合唱。ヨッフム本人は、モンテヴェルディからシュッツ、そしてバッハ、という路線を思い描いているのでしょう。これはこれでいのではないですか。

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調 作品12の2::Vn:オイストラフ P:オボーリン 1962年録音

- 2024-07-14:豊島行男

- オボーリンのピアノが素晴らしいですね。退いたところからオイストラフが応援しているような感じが曲に凄く合ってますね。

作品12でこれ以上の演奏は想像しづらい。フランチェスカッティやフェラスの録音も作品12では、ちょっと喧しく感じてしまいます。

バルトーク:2つの肖像 Op.5,Sz.37::アンタル・ドラティ指揮 (Vn)エルウィン・ラモー フィルハーモニア・フンガリカ 1958年6月録音

- 2024-07-14:rebase

- この曲、好きです。

第1曲を初めて聴いたとき、これは内向的な男の中に居る理想的な彼女を猛烈に想い悶えている音楽だ、、と思いました。

だとすれば、これ単品で発表するのは恥ずかしくもなるかなーと、第2曲はゲイエルに悪態をついていながら、自虐も含まれているのかなーと妄想しています。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37(Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio])::(P)クララ・ハスキル:イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1959年12月録音(Clara Haskil:(Con)Igor Markevitch Concerts Lamoureux Recorded on Decmber, 1959)

- 2024-07-13:hiro

- 曲の説明が4番になっていると思われます。(管理人:ご指摘感謝、早速に訂正しました)

演奏はこのコンビらしくスリリングだと思っていつもたのしんでいます。シューマンもこの組み合わせできいて見たかった。

モーツァルト:弦楽四重奏曲第8番 ヘ長調 K.168(Mozart:String Quartet No.8 in F major, K.168)::パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)

- 2024-07-07:日本人の美徳

- フランス人にとっての美徳はバカンスで、ドイツ人にとっての美徳は労働でありましょう。それの補足的な話、アメリカ人にとっての美徳はお金を消費することで、労働はそのための手段です。では日本人にとっての美徳は何か。大抵の場合、それは貯蓄にあるのだろうと考えます。金は使うためにあると考える人はやはり少数派なのだろうと思います。やはり大半の日本人は守銭奴なのです。実際この国では浪費家は貧乏なのです。どうでもいい話でした。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 k.413(387p)::(P)ラルフ・カークパトリック:ジェレイント・ジョーンズ指揮 ジェレイント・ジョーンズ管弦楽団 1956年8月7日~9日録音

- 2024-06-30:さとる

- この録音は知らなかったです!!

指揮者もですがw

ちなみにユング君さんのwebをフェイスブックでシェアすると、

>あなたは誤解を招く方法で「いいね!」、フォロー、シェア、動画再生の数を増やそうとしたようです。

と警告が出て削除されるのですが、審議を申し込むと毎回復活します。

今回もまた警告が出ました(^^;)

異議申し立てしたので、

数分後には記事が復活するのですが、

AIよ!!

そろそろ学んでくれwwwww

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37(Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio])::(P)クララ・ハスキル:イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1959年12月録音(Clara Haskil:(Con)Igor Markevitch Concerts Lamoureux Recorded on Decmber, 1959)

- 2024-06-29:yk

- ハスキルのレパートリーの偏重ぶりと言うのはベートーヴェンだけではありませんね。彼女の演奏レパートリーの代表の様にも言われるモーツアルトですが、コチラ協奏曲は6-7曲弾いていますが、ソナタに至っては録音に残っているのは恐らくK.330とK.280の2曲だけで、ベートーヴェンに優るとも劣らぬ偏重ぶりです。こういった偏重ぶりは彼女の場合どうやら単純に”レパートリーが狭い”と言うものではないようで(彼女が日常自宅で弾いていた曲目など見るとリストとかラフマニノフからスクリャービンなんて言うのまではカバーしている)、彼女なりの”拘り”と言うか”選択”と言うか、があるんだろうと思われますが、それも単なる”完璧主義”と言うものでもない様な・・・・(何しろグリュミオーが望めばあれほど簡単にベートーヴェンのヴァイオリンソナタ全曲録音には付き合っている!)。

彼女のレパートリー偏重の真相には良く解らないところがありますが、そこに彼女独特のポリシー、美意識と言ったものの断片の様なものを探してみるのも興味深いものが在ります。

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV1049::カール・シューリヒト指揮:チューリヒ・バロック・アンサンブル 1966年5月録音

- 2024-06-19:大串富史

- バッハへの、またシューリヒトとチューリヒ・バロック・アンサンブルへの、そしてもちろん管理人様への感謝を添えて。

バッハと言えばブランデンブルク、ブランデンブルクと言えば第4番、第4番と言えば第3楽章なわたしですが、この演奏はテンポ的にバックグラウンドミュージックとして一番よさげに聴こえます。ですがそれ以上に、終了後にブラボー!やったやった、おつかれー、みたいなものを自然に感じるあたり、もしかしてもしかすると、自分も相応に年を取ったのかと感慨深いものがあります。

#よく覚えていないのですが、この曲のファースト・インプレッションはグラモフォンのカセットテープで、第2番がたしかモーリス・アンドレとピエール・ランパルの、あんたらの凄さはよく分かりましたーみたいな演奏だったように記憶していて、その延長のような第4番は、やっぱりブロックフレーテのお二人が、町のリコーダー同好会のメンバーが小学校で演奏披露みたいなものを木っ端みじんに吹き飛ばすような(ごめんなさいでも言葉を相応に選ばせていただいています)技を披露してくれていたように記憶していて、そういった演奏と比べると演奏そのものは凡なのかもしれないですが、そうではない前者の演奏というものは、指揮者演奏者がもしかしたら(比ゆ的にですが)白目をむいていて、我々聴衆もやっぱり白目をむいて拍手喝采、今は眠りについているバッハその人もこの時とばかりむっくりと起き上がり、白目をむいてバッハッハッハ!みたいな情景の危うさを感じてしまう今日この頃です…

実はスカルラッティもヴィヴァルディも聴き終わり、クラシック音楽聴き巡りもひと段落着いたところでした。やはりバッハがバッハッハッハで一番なのか。リヒターの音楽の捧げものを聴いてそんな思いを新たにし、ランパルのBWV1030を聴いて改めてそう思うものの、今回はシューリヒトの第2番・第3番・第4番・第5番を聴いて、恐らくはクラシック音楽の素地的にはゼロスタートの日本語多人数レッスンでの中国人学生のためのバックグラウンドミュージック(長)は、もうこれで決まり!のようにも感じています。

このクラシック音楽聴き巡りを実現させてくださった管理人様への感謝は尽きません… 引き続き、ご自愛しつつこちらのサイト運営また更新を続けていかれますよう。

#クラシック音楽好きなすべての人が、町の同好会レベル(わたし自身短期間とはいえプロを目指してプロから指導を受けてこう言っていますお許しください)ではなくこちらの演奏程度の技量で音楽の演奏なり鑑賞なりを楽しむと共に、終わりにはブラボー!やったやった、おつかれーみたいな共有が達すべきボーダーラインなのか。でもそうすると、そのための時間と費用とエネルギーは一体どこから?という課題が残るような(筋肉の訓練には運動でも音楽でも毎日数時間の練習が必要)。まあ今のところは、バックグラウンドミュージックなクラシック音楽を自分も聴きつつ聴かせつつ、でしょうか。皆で白目をむいてバッハッハッハみたいではないものの、まああのその、えへへ、ぐらいで良しとすることにします。

J.S.バッハ:2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043(Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043)::(Vn)レオニード・コーガンエ&リザヴェータ・ギレリス:ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音(Leonid Kogan & Elizaveta Gilels:(Con)Rudolf Barshai Moscow Chamber Orchestra Recorded on 1959)

- 2024-06-18:tomari

- 素晴らしいです

でも、2台のピアノのための協奏曲として同じ作品を良く耳にしています。

たしか、2台のピアノの... は3曲ありました。

同様な対応になっているかもしれないですね。

失礼しました。

ラヴェル:「ダフニスとクロエ」組曲(Ravel:Daphnis et Chloe Suite No.1 & No.2)::アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年6月22日~23日&25日録音(Andre Cluytens:Orchestre National de l'ORTF Recorded on June 22-23&25, 1953)

- 2024-06-16:べんじー

- ォー、合唱入りの録音だったのですね!!

モノラルゆえに音量の制約はあれど、ラヴェルの音楽が持つ、香気と精緻さの両方とを兼ね備えた、素晴らしい演奏だと感じます。

アンサンブルの中に溶け込みながらも、時に煌めきながら浮き上がるフルートの音色は、もしかして名手・デュフレーヌ?と、楽しく想像しています(^^♪

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043::(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Vn)エリック・フリードマン サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン新交響楽団 1961年5月19日&20日録音

- 2024-06-15:大串富史

- ハイフェッツと指揮者奏者の面々に、そして管理人様への感謝も忘れずに。

この演奏をして、感謝を込めた見納めとしての挨拶、と評した管理人様への賛辞をまずお送りしたく思いました。わたしはそんな年齢にまだなっていないものの、やっぱりそうなのかなー、ライブであれば演奏後のブラボーにも和しやすいというか。

#でやはりこれが、音楽鑑賞の一つのあり方ようにも思うのです。わたしの友人がさよならコンサートではありませんでしたが、プロとしての見事な歌声を披露した後、さあそれでは最後に会場の皆さんも一緒に歌いましょう!ってマジですか?と思いつつ、もう自分を制しきれませんみたいなママさんコーラスのメンバー準メンバーその家族やクラシック音楽好きの友人であったり彼らに連れられて来ている準クラシック音楽ファン(簡単に言ってしまうと聴衆全員がある意味音楽好きでかつ友人関係にある)の数百人規模の聴衆が、トロイカ!なんかを大声で歌ったり歌わせてしまったりという、音楽という媒体を通しての人同士の感情の共有、なんでしょうか。それが人としての共有プラス集団アイデンティティーの共有プラス友人としての共有だったりすると、もうそれなり最強というか。

#というか、テンポ感がやっぱりいい(まて

ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調(Lalo:Cello Concerto in D minor)::(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 バンベルク交響楽団 1960年5月録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Bamberg Symphony Orchestra Recorded on May, 1960)

- 2024-06-13:豊島行男

- ラロのチェロ協奏曲はナヴァロの演奏が最高だと思ってましたが、ご紹介の録音で順位が覆りました。ありがとうございます!

カサド作曲の曲もあれこれ引っ張り出して思わず聴き直してしまいましたが、曲も良いですね。見直しました。

グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲::ショルティ指揮 ベルリンフィル 1959年録音

- 2024-06-12:えふのふえ

- 20年ぶりです、えふのふえは「セルとクリーブランド管弦楽団が好きだ」の孫弟子です。マゼールの旧録音がやっと手に入ったので、昔「ペトルーシカ」にフィルアップされていた思い出の演奏を確かめてから、次にムラビンスキーと聞き比べてみました。音はもちろんDECCAの勝ち。演奏は引き分けですが後半のムラビンスキーの追い上げとまとめ方に少し分がありそうです。それでは肝心の(笑)どちらが速かったのか… 聴感上では引き分けですが実測してみると、ムラビンスキーが4分38秒で後半の追い上げが効いたのか僅差での勝利でした。未だ編集上のミスやピッチの改変などが無いかを精査する写真判定の段階ですが。(…何とかイスラエルpoの奮闘に軍配を上げたい・笑)

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61::(Vn)エリカ・モリーニ:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年11月5日録音

- 2024-06-09:豊島行男

- 貴婦人の前に頭を垂れている騎士、そんな画が思い浮かぶ実に美しい演奏ですね!

ロジンスキーの相当に腕っ節の強いオケが伴奏しているチャイコやブラームスでも、何故か、線が細いように感じるモリーニが音楽を先導しているように感じました。

なんとも不思議なパワーを感じますね、モリーニの演奏には。

モーツァルト:フィガロの結婚::カラヤン指揮 ウィーンフィル ウィーン国立歌劇場合唱団 シュヴァルツコップ(S) ゼーフリート(S) クンツ(Br)他 1950年9月録音

- 2024-06-08:フィガロ

- このオペラをベートーヴェンが苦手としていたのもわかる。話の展開が典型的なご都合主義的なシナリオなんだもん。

サン=サーンス:ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 Op.44::(P)ジャンヌ=マリー・ダルレ:ルイ・フーレスティエ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1956年録音

- 2024-06-08:豊島行男

- ルイ・フーレスティエは、ステレオ録音でベルリオーズの幻想交響曲の素晴らしい演奏を残していますね。

ジャンヌ=マリー・ダルレのダンディ「フランス散人の歌による交響曲」も頭抜けて素晴らしい演奏でした。確か30年代のSP録音ですが。

ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番イ短調, Op.100(Brahms:Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100)::(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1951年1月4日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on January 4, 1951)

- 2024-06-07:豊島行男

- フランチェスカッティ&カザドッシュのコンビでは、ベートーベンやブラームスなどドイツ系の録音が際立っていると思います。

白痴美的とはいったい誰が言い出したのか?少なくともこのブラームスなどは非常に精神的なぴっと背筋の伸びた演奏だと思いますね。

特にフランテスカッティの晩年の演奏(録音)は、いよいよ更に背筋が伸びて音楽の芯しか感じられない演奏となっています。

ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調::マルグリット・ロン(P) ラヴェル指揮(ペトロ・ドゥ・フレ−タ=ブランコ指揮?):管弦楽団 1932年4月14日録音

- 2024-06-06:豊島行男

- 家内と一緒に聴いておりましたら、家内は少々タルイと抜かしやがりますが、まあ確かに今のラヴェル演奏と比較すると、鋭さや輝きにかけるかもしれません。

しかしながら、この優雅さは本物だと思います。細かいところはどっちでもよく浸れるか否か。私は浸っちゃいます。

オケは、ブランコだという理解でおりました。根拠は示すことが不明(忘れた)ですが、誰かが言い切っていたような・・・。曖昧なメッセージをば失礼します。

マルグリット・ロンへの賞賛の一部とご理解ください。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」(Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor")::(P)マルグリット・ロン シャルル・ミュンシュ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1944年6月11日&18日録音((P)Marguerite Long:(con)Charles Munch Paris Conservatory Concert Society Orchestra Recorded on June 11 & 18, 1944)

- 2024-06-05:豊島行男

- 素晴らしい演奏だと思います。

ベートーベンの音楽も本来粋な音楽ではないかと思います。

ロンの演奏には我々の偏見を払拭する輝きを感じます。

ブルックナー:交響曲第8番::フルトヴェングラー指揮 ウィーンフィル 1944年10月17日録音

- 2024-06-04:大串富史

- 今回は管理人様と、フルトヴェングラーと、この音源にわたしの注意を向けてくださった小林様(小林先輩?!)への感謝を込めて。

#この音源を聴いても、自分のベストはやっぱり第8番ではなく第9番だなというのは変わらないものの(まて)、第8番が管理人様(や他の皆様)が仰るところのブルックナーの最高傑作だということは、今回この音源を聴いてよりよく分かったような気がしています。やっぱり最高傑作だけあって、キテレツ度が違う(まて

残念ながらフルヴェン世代ではないので(カラヤン世代でしょうか)、フルヴェンをずっと猫またぎだったわたしに機会を与えてくださった管理人様と諸先輩方への感謝と共に。

#それで本論(違)なのですが、小林様曰く「緊張感と音楽を仕上げようとする根性」という部分には深く賛同するものの、「涙なしではこの演奏は聴けない」というのは、うーん、なんですごめんなさい… 特にこちらのサイトに足繁くお邪魔させていただいてからは、なおのこと、うーん… フルヴェンがキテレツである(これは誉め言葉です)ということ以外は、もうあまり深く考えなくていいのかなあ、みたいに思うようになっています。それはちょうど、自分がベートーベンの時代に生きていたなら、ベートーベンの音楽をキテレツとして鑑賞するものの、ベートーベンの友だちにはあまりなりたくないかも、みたいな。ブルックナーも同じで、第9番を愛する神に捧げるというのは分かるものの、当の神様は迷惑じゃなかったのかと(失礼!でもあの神様は原典に描かれている神様とは別物のように聴こえたりします)。神様云々とは全く無関係に、あなたもキテレツでしたね!でわたしとしてはすんなりだったりします。だからフルヴェンが当時のドイツで「緊張感と音楽を仕上げようとする根性」で音源を後世に残したという、まごうことのない事実をもってよしとすれば、それでいいんではないかと。もっと突っ込んで言ってしまえば、管理人様がモーツァルトの楽曲解説でも書いておられるように、ナチスな演奏家と音楽の出来栄えは別物、クラシック音楽自体もそれを楽しんでいたに違いないナチス党員とは別物、つまりクラシック音楽とて人類に何らかの啓発や感化を与えるような代物にはなり得ない、って、まあそれは二度の大戦で全く証明済みなんでしょうが(いわゆる、二人の証人、ですか)… うーん…

ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」(Beethoven:Piano Concerto No.5 in E flat Op.73 "Emperor")::(P)マルグリット・ロン シャルル・ミュンシュ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1944年6月11日&18日録音((P)Marguerite Long:(con)Charles Munch Paris Conservatory Concert Society Orchestra Recorded on June 11 & 18, 1944)

- 2024-06-04:yk

- ベートーヴェン「ロラン君、君が今聞いている協奏曲、私は初めて聴いたが誰の曲かね? 一寸スタイルは古いけど、そのスタイルでこれだけのストーリを曲に込めることが出来る作曲家はモーツアルトが亡くなって以来いなくなってしまったと思っていたんだがねぇ・・・・いったい誰だい?」

ロラン「コレ、あなたの曲ですよ・・・世間では「皇帝」と呼んでいるあなたの第五協奏曲ですよ・・・ロンと言う私と同国の女性ピアニストが弾いてます」

ベートーヴェン「あっ・・・そうなの?」・・・・・・・・^_^;;

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第6番 変ホ長調 K.268/Anh.C 14.04(偽作)::(Vn)クリスチャン・フェラス:カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1954年録音

- 2024-06-03:joshua

- 3.4番では物足りないので、5番ばかり聴いていると飽きてしまったところで、この6番は美味しいです。グリュミオーのモノラル盤にはない、別のあでやかさがあります。偽作であろうとも、これをフェラスで聴いている間は幸せな気分になれました。

ブルックナー:交響曲第8番::フルトヴェングラー指揮 ウィーンフィル 1944年10月17日録音

- 2024-06-01:小林 正樹

- 別にセンチメンタルに浸ってるわけじゃあないけれど・・・。

44年のウィーン、おそらくナチが最後の咆哮をあげて「最後の一兵まで」などと(多分)鍵十字マーク付きのフォルクスラジオからがなり声をあげていたころの録音でしょう。明日をも知れぬ悲痛な環境の中で、この演奏です!緊張感と音楽を仕上げようとする根性が、やはり見えます。もちろんそんなことは僕の空想なんだけど・・。

涙なしではこの演奏は聴けない。フルヴェンの命日にでも一回聴くのみにしようか。

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47::カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1964年10月4日~6日録音

- 2024-05-30:白玉斎老人

- この演奏は私にとって、カラヤン=BPOによるスタジオ録音での三傑のうちの一つです。管理人さまがおっしゃるように、カラヤンアーチが隅々まで達成されて、その完璧さに舌を巻く思いです。私が購入したCDは、ここで掲載されたものとは異なりますが、フィンランドの白夜をイメージしたジャケットも、曲想にかなうものでした。うれしいとき、くるしいとき、つらいとき、どんなときでも聴くことができるのも、嬉しいです。

中国の磁器や銅器を愛する私には、フルトヴェングラー=BPOを宋代の名窯に、カラヤン=BPOを清代のそれに、それぞれ喩えたい誘惑にかられます。前者は稀有な精神性に、後者はその超絶技巧において、空前で恐らく絶後の傑作を後世に残しました。若い頃はフルトヴェングラー一辺倒だった私ですが、年を重ねるごとに、カラヤンが残した音楽の大きさに、圧倒されるようになりました。

バッハ:マタイ受難曲::リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団 ミュンヘン・バッハ合唱団 ミュンヘン少年合唱団 (T)エルンスト・ヘフリガー (Bs)キート・エンゲン (S)イルムガルト・ゼーフリート (S)アントニー・ファーベルク (A)ヘルタ・テッパー (Bs)マックス・プレープストル (Bs)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ他 1958年6月~8月録音

- 2024-05-30:大串富史

- 管理人様への深い感謝を、まずここに。

#今日はごめんなさい、この曲を初めて聴いて、管理人様の秀逸な楽曲解説を読んで、その上で個人的な感想と幾許かのよい知らせをシェアできればと思いました。いや、わたし自身も詳細は知らないのですが…

最初に前言なのですが、わたし自身が中国人学生の多人数レッスンのバックグラウンドミュージック(開始前・中休み5分・終了後)でクラシック音楽の威を借りているのと同様、あちらの皆さんがバッハの威を借り、バッハが福音書の威を借りていることには、別に異論はないです。わたしがこちらに足繁く通わせていただいているのも、まあそうした仕事絡みなので。そんな不敬虔なことを言う奴は出て行け!と思う方がおられるかもしれませんが、パイプオルガンなり合唱隊なりが中世において客寄せ的に用いられていたことは、別に専門家にあたらなくとも誰でも察しがつこうかと。

それで本論なのですが、バッハのキテレツなオルガン曲を聴き終わってからこちらを聴くと、まるで管弦楽組曲のような親しみやすさ!に溢れている中、ところどころ、おや?と思う部分があります。正直、バッハでさえ表現し切れていないように思える、原典でさらっと1,2行で書かれている出来事をそのままなぞっただけのような。これは原典にあたって前後を読まないと分からないでしょうし、前後を読んでわからなければ四福音書を読むしかなく、それでも分からなければ新約全体を読んで、結局旧約も全部読んで、ということになるんでしょう。ただわたし的には、それはバッハが意図したことでも、あちらの皆さんが意図したことでもないと思うのです。威を借りたこれをありがたがってくれればそれでいい、というのがやはり本音かと。

一方で一定数の需要、つまりおや?と思う部分に関心があって、聖書全巻も読んでみたいという副次的な需要でしょうか、それは正直、オラトリオや他の劇形式の音楽でも恐らく十分でなく、原典でさらっと1,2行で書かれている出来事を前後の文脈も併せて正確に映像化したものに音楽を控えめにつける(つまり映像化された福音書)しか方法はないように思いました。これはもはやクラシック音楽ではないし、需要も低そうではありますが。

#聞けばそういった福音書の映像化プロジェクトが進んでいるそうで、需要が低いマーケに対して結構な話だと思います。日本語レッスンの準備がてら、今このコメントを書かせていただきながらゲッセマネの祈りにまで来ているのですが、正直、ちょっとしんどくなってきました… もしそういう方がおられたなら、若かりし頃のわたしのように、図書館や本屋に原典を読みに行けばそれで済みます。

それであのその、わたしなりの結論なのですが、管理人様の仰る、人類の音楽史において燦然と輝く金字塔というのは、わたし的にはやはり中也のいうところのパッサカリアなんではないかと。キテレツの金字塔、でしょうか。ベートーベンでしたか、バッハは小川ではなく海、つまりはキテレツの海。だからクラシック音楽とは、バッハのキテレツで正式に幕を開け、バルトークのキテレツで(いちおう)幕を閉じた、という。わたしは当時の人間ではないので断言はしませんが、クラシック聴き巡りでやがて訪れることになるあのヴィヴァルディも、結局はキテレツに目覚めてしまってそっちが本業みたいになったものの、あちらの皆さんとしては客寄せパンダなら何でもいいわけで、兼業司祭全然OKですよーとなっていたのでは。

#一方で、こうした(キリスト教)宗教音楽を聴いて、おや?と思ってしまう少数派の人というのは、正直しんどいというか、大変でしょうね… 最近になってあのプリーストリーの福音書翻訳プロジェクトの話を知って、つくづくそう思います。原文を読みたい読ませたいというただそれだけで、言論封殺どころか焼き討ちに遭ってしまうというのは本当に怖いです…

マーラー:交響曲第3番 ニ短調::レナード・バーンスタイン指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック (MS)マーサ・リプトン スコラ・カントラム女声合唱団 トランスフィギュレーション教会少年合唱団 1961年4月3日録音

- 2024-05-28:乾 巧

- 9点です。

録音当時はまだまだマイナーだったこの曲を「描き尽くす」意思が満ち満ちて、奇をてらわないストレートな解釈が曲想と合致しています。それが押し付けがましくなっていないのが、録音当時「上り坂」だったバーンスタインの素晴らしいところ。録音も古さを感じさせません。やはり終楽章が一番優れていて、聴き終えた満足感が大きいです。

バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119(Bartok:Piano Concerto No.3 in E major, Sz.119)::(P)ジェルジ・シャーンドル:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1947年4月19日録音(Gyorgy Sandor:(Con)Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra Recorded on April 19, 1947)

- 2024-05-27:豊島行男

- 大変美しい演奏ですね!

しかしながら、やはり「昭和的な暑さ」を感じてしまいます。

「決別」の意思です。

日本の文脈で云えば、戦前との決別または愛借と云いましょうか。

ハンガリーでもたぶん同様の事情があったのではないでしょうか?詳しくないので直感的な感想ですが、シャンドールのクールさには悔しさや哀しさをじっと抑圧してるような強烈な熱さを感じます。

バッハ:幻想曲(前奏曲)とフーガ ト短調 BWV 542::オルガン:ヴァルヒャ 1962年9月録音

- 2024-05-27:大串富史

- バッハと、ヴァルヒャと、管理人様への感謝を込めて。

この曲が大フーガという異名を持っていることを今日初めて知りました…

#大フーガというとベートーベンの、一度聴いたら忘れ難く、二度は聴きたくないかもなあれのことだとばかり(まて

このサイトがなければ知らなかったであろう(うろ覚えのままの)クラシック楽曲(およびその解説)がどれほどかを知ると共に、管理人様のクラシック音楽への造詣の深さをがどれほどかをも知り、ただただ感謝に堪えません…

#で本題なんですが(違)… やっぱりこの曲がバッハの楽曲の中でもキテレツ度がかなり高いような気が(それで他のキテレツな音楽家の面々のキテレツとも互いに打ち合ってしまうという)。もっとも、備課(中国語でレッスンの準備つまり予習のこと)をしつつこのコメントを書きながら同時にBWV538やBWV548を聴いて改めて思うに、バッハという人は音楽の父というよりは、キテレツの父だったんだなあと(まて)。わたしの中国人の妻も、当然と言えば当然ですが、あなた一体何を聴いてるの?といった感じです(イヤホンマイクから音が漏れてしまうため)… 一方で、落葉松ついでにジーツィンスキーのウィーン我が夢の街を聴いてやっぱり思うのです。大フーガ、自分も弾きたいし作曲したいし聴衆にも加わってもらいたいなあと。でもそれはかなわぬ夢だし、じゃアイドルコンサート?が答えなのかと言えばそれは違うし。バッハのこうした曲を皆が普通に聴いていたあの時代と聴衆が答えなのかと言われればそれも違うような気が。うーん、キテレツにキテレツが呼応してなんでしょうか、フラストレーションがちょっとたまり気味です…

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー::(P)バイロン・ジャニス ユーゴ・ウィンターハルター指揮、ユーゴ・ウィンターハルター・オーケストラ 1953年4月3日録音

- 2024-05-27:小林正樹

- いやはや素敵なおしゃれな(?)演奏ですねえ。

前掲のvolosさんがおっしゃっているように、伴奏オケのユーゴー・ウィンターハルター氏の雰囲気が誠に素敵です!特に演奏タイム9:00くらいからの演りかたはクラシック畑のオケからはあまり聴けない色気がむんむんですねぇ。60年代によくラジオや場末の映画館(洋画専門の)や純喫茶などでやや小さめの音量で鳴っていたやつ、マントヴァーニやパーシーフェイス、スタンリーブラックなんかと同列の響き。今一度こういった響きが街に溢れないかなぁ(無理無理!)すみません忘れていました。ジャニス氏のピアノはなんやかやいってもやはり超一流と思います。この類の演奏家がいつの世にもゴマンといるであろう欧米の音楽環境の凄さを思い知りますね!

ショーソン:協奏曲 Op.21(Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21)::(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッテ ギレ四重奏団 1954年12月1日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Guilet String Quartet Recorded on December 1, 1954)

- 2024-05-26:正敏

- (追記)

ここではカサドシュ盤について語るのがスジだとわかっているのですが、あえて自分の挙げたパレナン盤について。前投稿文は当盤を棚から出さずうろ覚えで書いたのでヴァイオリンが誰か思い出せなかったのですが、後に確認したところフェラスでした。ピアノがバルビゼですから、当然わかっているべきでしたね。録音が1968年で、この頃のフェラスはカラヤンに見出だされたあと、自分の演奏スタイルを変えようと試行錯誤して迷走していた時期で、それ以前からのパートナーだったバルビゼにとっては、彼の変遷がどのように感じられたのだろうかと当盤の録音年を確認しながらあらためて思った次第です。もっとも、個人主義のフランス人らしく、彼は彼、自分は自分とすっぱり割りきっていたかも知れないですね。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

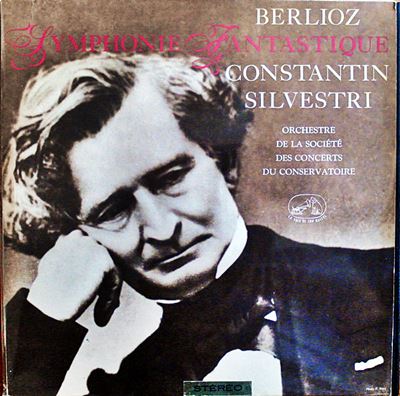

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)