Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「ウィーンの森の物語」 Op.325::ハンス・スワロフスキー指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1957年9月19日録音

- 2022-04-10:yk

- ”名演”かどうかは分かりませんし、ウィーンのデビュタント舞踏会などに相応しい演奏かどうかも怪しげですが、いい演奏ですね(少なくとも私は嫌いじゃない)。同じ楽譜からでも各楽器の聴こえ方が伝統的な演奏とはどこか違うのがスワロフスキー式に”現代的”だったのかもしれませんが、私は何処かシェーッベルク、ベルク、ウェーベルンらによるシュトラウスの編曲モノを思い出しました。ソレ等の曲は彼らの演奏会の謂わば”客寄せ”用に書かれたものでもありますが、彼ら自身は、シュトラウスの編曲は彼らがウィーンの伝統の上に立っていることを示すものでもある・・・と言うようなことを言っている。

スワロフスキーのワルツも、ウィーンの伝統の上に立つ”1950年代という現代”に生きるシュトラウスの表現の一つ・・・とでもいうことでしょうか?

モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」::ヘルマン・アーベントロート指揮 ライプツィヒ放送交響楽団 1956年3月26日録音

- 2022-04-09:joshua

- 第一楽章を聞いていたら分かりますが、低弦のエイトビート、聴こえて来ますね。トスカニーニとて、決して退屈ではない部分です。18世紀に、エイトビート、ちょっとすごくないでしょうか。

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11::(P)ニキタ・マガロフ:ロベルト・ベンツィ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団 1961年録音

- 2022-04-07:松下守男

- マガロフのショパンは,フィリップスのソロ作品の全集を愛聴しています。マガロフというと奇をてらうことのない清潔な叙情が特色だと思っていましたが,ここで聴かれるソロは、爆演ではないものの,個性的ですばらいいですね。

メンブランの廉価セットで架蔵していることを確認して、うれしく思った次第です。

指揮者は懐かしい名前です。フィリップスの廉価盤シリーズで、通俗名曲の寄せ集めに名前があったのを思い出しました。

それにしても昔の演奏家には個性がありましたね。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:ウラディミール・ゴルシュマン指揮 NBC交響楽団 1946年5月27日録音

- 2022-04-06:松下守男

- ルービンシュタインは前録音を二種類も架蔵しているのですが、この録音は聴いていませんでした。過度のセンチメンタリズムに陥らない節度ある名演だと思いました。

そういう意味で,とてもユニークな演奏ですね。

今、録音の企画としてラフマニノフの協奏曲の録音が立てられたとき、こんな感じの淡々とした演奏は今の演奏家には許されないのはないですかね。

メンデルスゾーン:交響曲第5番 ニ長調, Op.107 「 宗教改革」::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年6月録音

- 2022-04-05:松下守男

- この録音は1500円盤の国内盤を入手した50年近く前に強い印象を持ってきたものです。ドレスデン・アーメンと言われた冒頭の序奏分が印象的で、僕はこの曲がとても好きになったのですが、以降、このサヴァリッシュ盤を超える感銘を受けた録音はないように思います。

サヴァリッシュの60年代から70年代の初めにかけてのフィイップス時代の録音、カラヤンよりもサヴァリッシュだというのが一定の説得力を持った時代でした。当時の録音を聴けることは幸いでですが、その後、サヴァリッシュの至芸に可変かはあるはずもないのに、立ち位置がショービジネス的に中途半端になってしまい、遺産がきちんと残されなかったのは残念ですね。

メンデルスゾーン:交響曲第5番 ニ長調, Op.107 「 宗教改革」::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年6月録音

- 2022-04-04:コタロー

- 私のこの曲のファーストコンタクトは、大学に入ったころに購入したトスカニーニの名盤でした。しかし後年、この演奏はティンパニ・パートを大きく改変したしたものであったことがわかりました。今回のサヴァリッシュの演奏は、以前から聴きたい演奏だったので、アップしていただき本当にありがたいです。ついでに第4番「イタリア」のアップも期待しております。

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番より「シャコンヌ」::(Vn)イダ・ヘンデル: 1960年録音

- 2022-04-01:安達順一

- リスニングルームで取り上げられる演奏を毎日楽しみにしております。ありがとうございます。

イダ・ヘンデルは初めて聞きましたが、このバッハの無伴奏はとても気に入りました。

さて、無伴奏なのに(Vn)イダ・ヘンデル:(P)ウラディーミル・ヤンポルスキ

と紹介されているので、ジャケット写真を見るとGEOFFREY PARSONS pianoとあってヤンポルスキではない。

「悪魔のトリル」や「ラ・フォリア」の曲目もあるけどその前にあるのはincludingかな。ということで検索すると、ヤフオクで落札された商品の画像が残っていました。

それによると、このレコードは2枚組でシャコンヌはVitali の Chaconneでした。多分ピアノ伴奏付きです。

というわけで、なにかの勘違いが起こっているのではないかと僭越ではありますがご連絡まで。

(<管理人の追記>

なんだか最近ミスが多いよなぁ(^^;なので、こういうご指摘助かります。

早速に手直しをしました。

J.シュトラウスII世:「美しく青きドナウ」::アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1941年12月11日&1942年3月19日録音

- 2022-03-27:笑枝

- 長年のトスカニーニファンです。

小品はきちんと聴いたことありませんでした。

Yung さまの解説を読み、録音事情がよくわかりました。

力のこもったいい演奏ですね。楽しめました。

トスカニーニのテレビ放送の『アイーダ』のこと、お話しさせてください。

最初にビデオで出されたものを、なんと友人からもらったのです、演奏会形式でつまらないから、って。

小生にとってはお宝ビデオでした。

第一部の後半に入ると、トスカニーニもノリノリ。

胸に左手を当てるしぐさ、オーケストラに、心を込めてうたうように、と。

チェロ演奏家ならではのしぐさですね。

演奏終了後がおもしろいです。

NBC 8Hスタジオ、割れるような拍手。

トスカニーニがステージの袖に引っ込む。

コンマスがとなりと何か話してる様子が写ってます。

マエストロ、ステージに出てくるかな、出てこないよな、って感じの会話。

トスカニーニが、拍手に応えて、再びステージに出て来た?

後ろを振り返ったコンマス、びっくりした表情がいいです。

めったにないことだったんでしょうね。

若き日のテレサ・シュティヒ・ランダル、ステージの椅子からなかなか立ち上がらず、ステージでそっと涙をぬぐってる姿も写ってます。

貴重なドキュメントです。

ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲::ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音

- 2022-03-26:大串富史

- この音源への感謝を、指揮者とオケと管理人様に表しつつ。

ワーグナーは嫌いではないのですが、いやちょっと賛同しかねるんですがベクトルがどうしても働いてしまうようにも思います… この曲はバックグラウンドミュージックとしてはまあ無難な感じを受けているんですが、当然のことながら当時のドイツの人々と全く一体化し熱狂することはできないんだろうなあと改めて思う次第です…

#余談ですが、スメタナを聴いてもやはり同じものを感じてしまいます… 学校でモルダウを歌ってもさして共感が湧かず(かといって筑後川を歌って共感するかと言えばそうでもなかったりします本当にごめんなさい…)、で歌ではないですがワーグナーを聴いて、あーそういうことですね了解しましたーぐらいなため、このお二人にはただただ申し訳ない次第です… わが祖国を聴いて総立ち号泣とか、楽劇の幕間の度に拍手喝采鳴りやまずとか、本来はそういうものなのでしょうが。

で指揮者とオケの皆さんは、本来はそもそもどういうものだったのかをいわば垣間見させてくださっているわけで、この演奏からもそういった気迫を感じ、感謝です。学生たちにも、まあほどよい迫力(セピア色の記録映画を観るかのような)だと思います。

#この程度だとおうおうおうおうで終わるでしょうが、総立ち号泣とか拍手喝采鳴りやまずという本来の程度を時間を巻き戻してじかに見てみたいような、やっぱり見ないほうがいいような。逆にかのお二人を時間を早送りして現代にお連れするのも一興なのか、それともそれはかなり酷な話なのか…ますし、なんでもっと膨らまさないのかなー、とやはり今でも思いますが、バックグラウンドミュージックとしてはちょうどいい感じがします。

昨晩は遅くまでYouTubeでブルックナーの交響曲第9番(もう一息な第4楽章含む)やラモーの野蛮人の劇音楽バージョン(歌唱のみ入ったもの)から一生懸命MP3を抜き出して聴いていたのですが、結局全部却下になりました… そもそもバックグラウンドミュージックとしては成立しがたく(ダダダンダンダンダンダンって一体何事ですか先生?とか、あれってフランス語で何歌ってるんですか?とかいったツッコミが学生から必ずあることでしょう)、それ以前にバックグラウンドミュージックと言ってもこれやっちゃっていいのかなーという、こちらのサイトに足繁くお邪魔させていただいている原点的な問題があります…

そんなわけでよさげな演奏にブラボー!、管理人様にもブラボー!、リストには…まあ、ありがとうございます、みたいな感じでしょうか。本来はピアノ協奏曲第1番もと狙っていたのですが、改めてダーンダダンダンダダダを聴いて、なんだか却下しかけ中です… やっぱり前奏曲にブラボー!って、文字通りの中二病のような気がしないでもありません…

リスト:交響詩「前奏曲」S.97::カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年12月録音

- 2022-03-25:大串富史

- 懐かしき楽曲とよさげな演奏をアップしていただいている管理人様に、再び感謝の意を表しつつ。

#懐かしきというのは、もう40年以上も前にFM放送をテープ録音して悦に入っていたのが確かこの曲でした。中途から曲想がはっきりしてきておうおう、と今でも思いますし、なんでもっと膨らまさないのかなー、とやはり今でも思いますが、バックグラウンドミュージックとしてはちょうどいい感じがします。

昨晩は遅くまでYouTubeでブルックナーの交響曲第9番(もう一息な第4楽章含む)やラモーの野蛮人の劇音楽バージョン(歌唱のみ入ったもの)から一生懸命MP3を抜き出して聴いていたのですが、結局全部却下になりました… そもそもバックグラウンドミュージックとしては成立しがたく(ダダダンダンダンダンダンって一体何事ですか先生?とか、あれってフランス語で何歌ってるんですか?とかいったツッコミが学生から必ずあることでしょう)、それ以前にバックグラウンドミュージックと言ってもこれやっちゃっていいのかなーという、こちらのサイトに足繁くお邪魔させていただいている原点的な問題があります…

そんなわけでよさげな演奏にブラボー!、管理人様にもブラボー!、リストには…まあ、ありがとうございます、みたいな感じでしょうか。本来はピアノ協奏曲第1番もと狙っていたのですが、改めてダーンダダンダンダダダを聴いて、なんだか却下しかけ中です… やっぱり前奏曲にブラボー!って、文字通りの中二病のような気がしないでもありません…

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11::(P)エリック・ハイドシェック:ピエール・デルヴォー指揮 コンセール・コロンヌ 1961年11月5日&25日録音

- 2022-03-24:大串富史

- とてもよさげな曲想また演奏に、またそれをアップしてくださっている管理人様に、まずは深い感謝を述べさせてください。

#実はアルゲリッチのような演奏を無意識のうちに探してしまっている自分がいるのですが(音楽は爆発でありクラシック音楽は紙一重までいってなんぼだ!みたいな)、この演奏はピアノも指揮もオケも本当によさげですね。今風に言うとしっかり刺さってくるので、終わりには自然と「ブラボー!」と叫びたくなります。生徒たちにもきっと好評なことでしょう。

まあ次はリストなのかななどと思いつつも(ベルリオーズは嫌いではないんですがバックグラウンドミュージックとしては却下ですごめんなさい…)、うーんフレスコヴァルディやフローベルガーやブルがあればここまで時代を遡らなくてもいいのになどと勝手なことを呟いている自分がおります… いえ、200年分のクラシック音楽の世界を曲探しで散策することは自分にとってもちょうどよい息抜きなので、管理人様にはただただ感謝なのですが。

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34::イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ロンドン交響楽団 1962年10月10日~22日録音

- 2022-03-22:大串富史

- 最初にこの楽しき曲また楽しき演奏に賛辞を送りたく思います。

#かなり昔に聞いたこの曲のテンポはまさにこのテンポだったように記憶しているので、いつか聞いたこの曲はこの演奏だったのでは?と思ったりもしています。フィナーレももちろんそうなのですが、イントロのピィーラピラピラピィーラピラピラを聞いただけで他の音源はごめんなさい速攻で却下させていただきました… これからとっても楽しいサーカス(!)が始まるよっ!てな時に、何気取ってんですか、なんて思ってしまうわけです。ちなみに個人的にはクラシック音楽というのは大戦と共に化けの皮が剥げてしまった人類の夢また幻想、器楽演奏というのはきわめて高尚なサーカスというか大道芸で、現代人であるわたしたちはあの懐かしき時代の人々とこれらの音楽を聴いて全く一体になることは到底できないものの、音楽としての機知や美しさや絶妙さは人間として共有できるかな、ぐらいに思っていたりします。まあ余談ですが…

それで本論なのですが、あのその、この音源をバックグラウンドミュージックとして使わせていただく際に、もし全部まるっと繋がったのものをもしアップしていただけるなら、アクセスアップにもきっと資するのではと思ったりしました… ご考慮ご高配いただけましたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。取り急ぎ、感謝と共に。

<管理人の追記>

「Audacity」のようなDAWソフト(フリー)を使えば、複数のファイルを一つにまとめることは簡単にできます。

お試しください。

ターフェルムジーク 第1集 協奏曲 イ長調(フルート、ヴァイオリン、弦楽と通奏低音のための)::フランス・ブリュッヘン指揮 アムステルダム合奏団 (Harpsichord)グスタフ・レオンハルト (Flut)フランス・ヴェスター,ヨースト・トロンプ (Vn)ヤープ・シュレーダー,ジャック・ホルトマン 1964年録音

- 2022-03-20:コタロー

- 私が「古楽」の世界に入り込んだのは、中学3年生の時でした。そのきっかけをつくったのがブリュッヘンのおかげでした。ブリュッヘンはリコーダー奏者だけではなく、古楽の指揮者としても大変素晴らしいです。このサイトで取り上げていただき感謝です。

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104::(Cello)ピエール・フルニエ:ジョージ・セル指揮 ベルリンフィル 1961年6月1~3日録音

- 2022-03-19:大串富史

- 貴重かつ素晴らしい音源を公開またご提供いただいていることに、最初に感謝を申し述べられればと思いました。

中国の学生たちに日本語を教えているのですが、多人数レッスンの前後また休憩中に流せるクラシック音源を探す中、こちらにたどり着きました。こちらのサイトの音源は幸いなことに中国でもブロックされることなく聞けるため(わたし自身が中国に長期出張中です)、ただただありがたいばかりです… 重ね重ね、感謝いたします…

普段はバッハやドビュッシーやラヴェルの小曲の音源を拝借させていただければと希望していますが、この曲は別格の一つです。あるいはレッスン後の録画アップ時に第3楽章あたりを単独で流せるかもしれません。クラシック音楽は一部の学生に受けがいいので、何らかの仕方でアクセス数に貢献できればとも希望しています。

#今回は楽曲や演奏に関するコメントは省かせていただきますが、アップいただいている中ではこの演奏がダントツだと感じました。こんな需要があることに驚かれるかもしれませんが、どうぞこれからもサイト運営および更新をお続けくださいますよう。この機会にご挨拶をお送りさせていただきます。深い感謝と共に。

余談:今は時期が時期なだけに、たとえば展覧会の絵あたりを流したりができません… 一方で個人的な好みもあり、ラモーのクラヴサン曲のレオンハルトあたり(つまりチェンバロ奏者)の演奏を探してもおりました(ビデオですと再生によりパソコンに余分の負荷がかかってしまうのです)… またカラヤンのブランデンブルグを拝聴し、流すのを結局見合わせたりもしています… こんなところで突拍子なくリクエストめいたことを申し上げてしまい大変恐縮なのですが、あのその、引き続きあのあたりの時代の楽曲のアップも、どうぞ宜しくお願いいたします…

スッペ:「軽騎兵」序曲::フランツ・アンドレ指揮 ベルギー国立放送管弦楽団 1966年発行

- 2022-03-17:トリス

- フランツ・アンドレ指揮 ベルギー国立放送管弦楽団

なつかしいですね。中学生の頃17センチのLP版でラヴェルのボレロとデュカスの魔法使いの弟子をこのコンビよく聞いていました。今聞いてみると随分荒削りな演奏だったんですね。私にとってはスッペの序曲はパレーとデトロイト響の演奏が忘れられないです。

ヤナーチェク:シンフォニエッタ::ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1955年録音

- 2022-03-15:J1800

- ホーレンシュタインって今話題のウクライナなんですね。メッテルとマルケビッチしか思いつかなかったけどこの人もそうなんですね

ヤナーチェク:シンフォニエッタ::ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1955年録音

- 2022-03-15:コタロー

- いやはや、スローモーションを見るようなテンポの遅さに驚かされます。

私が「シンフォニエッタ」を初めて聴いたのは、クーベリックの演奏のものでした。

これは、いわば良心的で風格を感じられる演奏と言えるでしょう。小澤征爾の演奏もFMで聴いたのですが、彼ならではの「個性」がまったく感じられないものでした。

その意味では、ホーレンンシュタインはこの曲の最右翼に位置しているといえます(最左翼は高度に機械化された社会を連想させるセルの演奏でしょうか)。

この演奏、今まで省みられなかったのが不思議ですね。

メンデルスゾーン:「夏の夜の夢」 作品21&61 より(抜粋)::ルドルフ・ケンペ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1961年1月30日&2月1日~3日録音

- 2022-03-14:コタロー

- 曲の味わいが巧まずにじみ出る、なかなかの好演です。あのクレンペラーの名演に匹敵する演奏だと思います。それにしても、ケンペが65歳の若さで世を去ったのは実に残念なことです。それでも、晩年にドレスデン・シュタッツカペレを振ってR.シュトラウスの優れた演奏を遺してくれたのは、何よりです。

それにしても、クレンペラーの名演がなかなかアップされないのは、なぜでしょうね。

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64::ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月22日,24日,27日&11月8日録音

- 2022-03-13:白玉斎老人

- ロシア軍によるウクライナ侵攻が起きて「なんと苦い弥生朔日」との管理人ブログと同じ思いをかみしめる日々、プーチン体制とは異なるロシアに触れたくて、この演奏にたどり着いた。音響のすばらしさに驚嘆。管理人が別の欄で綴っていたように、録音時期が新しくなればなるほど、オーディオでの再生が必ずしも良くなるわけではなく、むしろいったん確立された方法論を突き詰めたほうが、好結果が生まれることがあると分かった。

ロシア民族は音楽で、スポーツで、科学で、超一流の人物を世に送ってきた。軍靴で人権を踏みにじることはやめ、世界からの尊敬を取り戻してほしい。冷戦下にあって、ワルシャワ条約機構軍に取り囲まれる中で演奏した、ベルリンフィルの録音を聴きつつ、切に願った。

シャブリエ:田園組曲::エドゥアルド・リンデンベルグ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年6月12日~25日録音

- 2022-03-10:コタロー

- エドゥアルド・リンデンベルグというと、1970年代の初めに廉価盤でブラームスの「交響曲第4番」を聴いてがっかりした記憶があります(失礼!)。

この曲のキモである弦楽器の響きが薄かったのが一因かもしれません。

実は台風の襲来中にもかかわらず買いに行ったもので、結果的に「労多くして功少なし」という感じでしたが、今となっては50年も前の思い出として、なにか懐かしいです。

それはともかく、シャブリエのこの曲を聴いてみると、なかなかエレガントな感じが音楽全体から感じられて良いと思います。レアな曲なので、今となっては貴重な音源ですね。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番 ト長調, Op.44::(P)シューラ・チェルカスキー:リヒャルト・クラウス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年録音

- 2022-03-07:コタロー

- 私が所有するクラシック音楽に関する本の中に、「クラシック千夜一曲」(宮城谷昌光著、1999年:集英社新書)があります。この本は筆者が気に入ったクラシック音楽を十曲収めたものですが、そこにこの曲が含まれていて、この曲を大いに絶賛していたのです。

それ以来、私の心の中に是非とも「第2番」を聴きたいという願望が沸き上がってきました。

今回このサイトでこの曲がアップされましたことに御礼申し上げます。

実際この作品を聴いてみると、「第1番」に比べて、曲そのものは手堅くまとまってはいるのですが、全体に「華」が足りない感じがします。残念ながら、それが演奏の機会がめったにない大きな原因だと思います。

でも、得難い音楽体験ができたのですから、大いに満足です!

テレマン:ターフェルムジーク第1集 管弦楽組曲 ホ短調, TWV 55:e1::フランス・ブリュッヘン指揮 アムステルダム合奏団 (Harpsichord)グスタフ・レオンハルトt (Flut)Fフランス・ヴェスター,ヨースト・トロンプ 1964年録音

- 2022-03-06:toshi

- ピリオド奏法に端を発した、いわゆる原理主義はブリュッヘンとアーノンクールが先端を走っていた気がします。

ピリオド奏法がモダン楽器で表舞台に出られなかった演奏家が世に出る機会を与えたというのは面白い意見ですが、モダン楽器の世界もかなり歪んでいたと思います。

カラヤン/ベルリンフィルに代表されるような音楽の原点を無視した、大オーケストラ主義はある意味限界に来ていた気がします。

ただ、原理主義の演奏は楽器もオリジナルに近づけようとするので、演奏が難しくモダンの演奏しか馴染みがない人にはショッキングでしょうね。

実は18世紀オーケストラの金管奏者は滅茶苦茶上手い人ばかり。バルブのない楽器であれだけの演奏は凄いのです。

弦楽器もガット弦(今使用されている普通のガット弦ではない)しか使用しないので、演奏は相当大変だった筈。色々な試行錯誤が繰り返された時代だったので、特にアーノンクールに対しては批判も多かったですね。

テレマン:ターフェルムジーク第1集 管弦楽組曲 ホ短調, TWV 55:e1::フランス・ブリュッヘン指揮 アムステルダム合奏団 (Harpsichord)グスタフ・レオンハルトt (Flut)Fフランス・ヴェスター,ヨースト・トロンプ 1964年録音

- 2022-03-06:コタロー

- 私はリコーダー奏者として活躍していた若きブリュッヘンの方が好きです。

中学生のころ、彼が様々なバロック時代の作曲家の作品を収めたアルバムを購入したのですが、ここでのブリュッヘンは、曲ごとに様々な音域のリコーダーを持ち替えて耳を愉しませてくれたものです。

後年、私が大人になって、ブリュッヘンが指揮者として積極的に活躍するようになった時代の彼のアルバム(ヴィヴァルディのリコーダー協奏曲集)を購入したのですが、かつての愉悦感はすっかり影をひそめていて、がっかりさせられたものです。

その点、このアルバムはさわやかに聴かせてくれました(実は恥ずかしながら「ターフェルムジーク」は初耳でした)。第2集以降も期待しましょう。

シュトラウス:ウィンナーワルツ集(1960年録音)::フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年4月25日~26日録音

- 2022-03-04:コタロー

- ライナーの名演の一つですね。彼のあの苦みばしった風貌からは想像できない、とても優雅な演奏です。当時のシカゴ交響楽団は、優秀なアンサンブルで、見事にライナーの指示に応えています。

ところで、私はCDでこのアルバムを持っているのですが、それは1957年と1960年の演奏の双方がもれなく収まっているものです。

聴き比べると、1960年録音の素晴らしさが断然際立っています。

ただ、不思議なのは、CDには収録されている1960年録音の「芸術家の生涯」「わが人生は愛とよろこび」がここでは割愛されていることです。それだけが残念です。

レハール:喜歌劇「ジプシーの恋」序曲::ハンスゲオルク・オットー指揮 ドイツ劇場管弦楽団 1966年発行

- 2022-03-02:コタロー

- レハールというと、小学校の音楽鑑賞の授業で彼の「金と銀」を聴いたのが印象に残っています。というわけで、ある種の懐かしさを覚えます。

この曲はジプシー情緒が満点で、楽しく聴くことができました。

指揮者とドイツ劇場管弦楽団 (怪しげなオケですが、正体は何だったのしょうね)も頑張って演奏をしていますね。

シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54::(P)フリードリヒ・ヴューラー:ヘルマン・アーベントロート指揮 ベルリン放送交響楽団 1956年3月13日録音

- 2022-03-01:コタロー

- 早いもので、今年も3月を迎えました。あと一か月も経過すれば、桜も満開ですね。

アーベントロートのレコードは私も若いころ数枚持っていましたが、ハイドンの交響曲第88番「V字」(名演!)とモーツァルトの交響曲第33番が良かったと思います。

ご参考になれば幸いです。

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26::(Vn)ミッシャ・エルマン:エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年録音

- 2022-02-28:Oddie4

- ミッシャ・エルマン、良いですね。50年前にキングレコード廉価版小品集で知りました。アヴェ・マリア、ユーモレスク、ベートヴェン・メヌエットなどヴァイオリンらしい何とも艶めかしい音で聴かせます。同じエルマンのVanguard Classicsから出た1992年CD6枚シリーズも何の迷いもなく、嬉々として購入しました。確かに現在の感覚からすると、古臭く感じはします。が、そこがたまらなく良く感じる時があるのです。ハイフェッツもシゲティーもエルマンも、その時の気分に合わせて聴き分け、快演に喝采したり、鼓舞されたり、慰められたりヴァイオリンは良いなと思ってます。

いつも楽しく拝見し、聴かせて頂いております。感謝です。

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26::(Vn)ミッシャ・エルマン:エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年録音

- 2022-02-27:コタロー

- エルマンというヴァイオリニストは初めて聴きました。

一聴して、とても良いですね!ロマンチックな気分満載です。それでいて、音楽の「型」が崩れていません。そして、ボールトの伴奏指揮も毅然とした立派なものです。

「古臭い」と感じる人もいる方かもしれませんが、私はこの演奏を断固として支持します!

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調, Op.23::(P)ヴラディーミル・アシュケナージ:ロリン・マゼール指揮 ロンドン交響楽団 1963年3月録音

- 2022-02-26:大津山 茂

- この頃のアシュケナージ、好きです。ソビエト時代にも同曲を「コンスタンティン・イワーノフ指揮:ソビエト国立交響楽団」と録音していましたが、こちらの演奏も好きです。

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88::ラファエル・クーベリック指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1948年10月5日,7日~9日録音

- 2022-02-25:joshua

- 半世紀近く前、テレビでバイエルン放送響でこれを振るクーベリックを聴き、いっぺんに作品88.交響曲第8番が好きになりました。同じ曲を廉価盤LPで探して出会ったのが、セル=コンセルトヘボウ、そして、擦り切れるほど聞いたその演奏を長年CDで見つけられず、このサイトで30年振りに出会ってから、15年近くになります。思い出も手伝って10点つけました。わたしが開いた時のレイティングは、3.3。そんな、あんまりっす。すごくいい演奏なんですから!!!

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

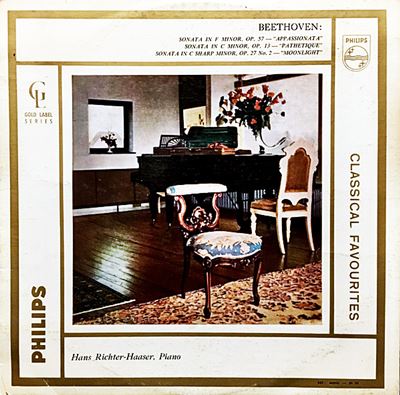

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)