Home|更新履歴(リスニングルーム)

聞くところによると、ブラームスはフルトヴェングラーにとってベートーベン、ワーグナーに次いで取り上げる回数の多かった作曲家らしいです。 フルトヴェングラーに代表される「昔の巨匠」達はレパートリーが狭かったというのはよく語られる話です。しかし...

この録音は宇野氏が名演と評したことで、長きにわたってブルックナーの名盤とされてきました。しかし、ネットの普及によってその様な事大主義が通用しなくなるにつれて、それへの揺り返しのように批判されることの多くなった録音でもあります。 ネット上を...

クレンペラーのハイドンの録音のクレジットを眺めていると、なるほどと気づかされることがあります。それは2曲ずつがワンセットで録音されているのです。 1960年1月録音:1961年リリース 交響曲第98番変ロ長調 交響曲第10...

ローゼン先生は、その著書「ベートーベンを読む」の「はじめ」の中で次のように記していました。 「音楽を一種の詩まがいのもの、さらには安易な哲学的思索に置き換えて、読者がベートーベンのソナタを聴くときに何か高尚な営みに参加しているように思...

今さら言うまでもないことですが、バッハは「対位法」の人でした。複数の独立した声部からなる音楽のことを「ポリフォニー音楽」と呼ぶのですが、その様な音楽の作曲技術のことを「対位法」と呼びました。 私たちが日常的に接している音楽の大部分も複数の...

聞くところによると、ブラームスはフルトヴェングラーにとってベートーベン、ワーグナーに次いで取り上げる回数の多かった作曲家らしいです。 フルトヴェングラーに代表される「昔の巨匠」達はレパートリーが狭かったというのはよく語られる話です。し...

カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

クレンペラーのハイドンの録音のクレジットを眺めていると、なるほどと気づかされることがあります。それは2曲ずつがワンセットで録音されているのです。 1960年1月録音:1961年リリース 交響曲第98番変ロ長調 交響曲第10...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

ご存じのように、オケコンは貧窮に喘ぐバルトークを助けるべく、クーセヴィツキーが作曲を依頼したものです。初演は44年の12月1日、クーセヴィツキー指揮のボストン交響楽団によってなされています。 セルはこの初演には立ち会わなかったようです。な...

リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

この録音のパブリック・ドメイン化の分かれ目がよく分からなかった。 この1965年に録音されたヤナーチェクの「シンフォニエッタ」は一般的にはその翌年にリリースされているので、今年2017年でめでたくパブリック・ドメインになったことは間違いな...

リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

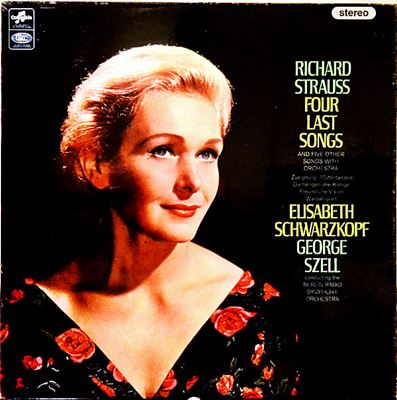

クラシック音楽ファンの間によく話題となるのが「無人島の一枚」です。ちょっと突っ込みを入れれば、人も住んでいないと言うことなら当然電気も通っていないだろうから、そんなところへレコードやCDを持っていってどうするつもりだ、と言うことになるのです...

チャールズ・ローゼンというピアニストを記憶にとどめている人は殆どいないのではないでしょうか? しかし、この名前は一部では非常に有名です。それは、「ピアノ・ノート 演奏家と聴き手のために」や「音楽と感情」、「ベートーヴェンを“読む” 32の...

チャールズ・ローゼンというピアニストを記憶にとどめている人は殆どいないのではないでしょうか? しかし、この名前は一部では非常に有名です。それは、「ピアノ・ノート 演奏家と聴き手のために」や「音楽と感情」、「ベートーヴェンを“読む” 32の...

カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

ある人の言によると、これが数あるト短調シンフォニーの中の最速テンポによる演奏らしいです。 まあ、最速かどうかは星の数ほども録音がありますから確証のほどはありませんが、それでも驚くほどの快速テンポです。フルトヴェングラーと言えばネチネチと強...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

ふと気がつくととんでもない欠落が存在しました。それは、フルトヴェングラーやトスカニーニという超大物の歴史的録音の取りこぼしです。 こういうサイトを始めたときは、そう言う超大物の音源をアップするのがメインだったので、私の中で、そう言う音源は既...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-01-14]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽 1952年1月27日録音聞くところによると、ブラームスはフルトヴェングラーにとってベートーベン、ワーグナーに次いで取り上げる回数の多かった作曲家らしいです。 フルトヴェングラーに代表される「昔の巨匠」達はレパートリーが狭かったというのはよく語られる話です。しかし...

[2017-01-13]・・・ブルックナー:交響曲第7番ホ長調

カール・シューリヒト指揮 ハーグ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年9月録音この録音は宇野氏が名演と評したことで、長きにわたってブルックナーの名盤とされてきました。しかし、ネットの普及によってその様な事大主義が通用しなくなるにつれて、それへの揺り返しのように批判されることの多くなった録音でもあります。 ネット上を...

[2017-01-12]・・・ハイドン:交響曲第102番 変ロ長調 Hob.I:102

オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1965年10月録音クレンペラーのハイドンの録音のクレジットを眺めていると、なるほどと気づかされることがあります。それは2曲ずつがワンセットで録音されているのです。 1960年1月録音:1961年リリース 交響曲第98番変ロ長調 交響曲第10...

[2017-01-11]・・・シューベルト:ピアノソナタ(第20番) イ長調 D.959

(P)チャールズ・ローゼン 1961年4月3,4&6日 & 1962年3月2日録音ローゼン先生は、その著書「ベートーベンを読む」の「はじめ」の中で次のように記していました。 「音楽を一種の詩まがいのもの、さらには安易な哲学的思索に置き換えて、読者がベートーベンのソナタを聴くときに何か高尚な営みに参加しているように思...

[2017-01-10]・・・バッハ:パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825

(Cembalo)カール・リヒター 1959年録音今さら言うまでもないことですが、バッハは「対位法」の人でした。複数の独立した声部からなる音楽のことを「ポリフォニー音楽」と呼ぶのですが、その様な音楽の作曲技術のことを「対位法」と呼びました。 私たちが日常的に接している音楽の大部分も複数の...

[2017-01-09]・・・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽 1952年2月10日録音聞くところによると、ブラームスはフルトヴェングラーにとってベートーベン、ワーグナーに次いで取り上げる回数の多かった作曲家らしいです。 フルトヴェングラーに代表される「昔の巨匠」達はレパートリーが狭かったというのはよく語られる話です。し...

[2017-01-08]・・・ミャスコフスキー:交響曲第6番変 ホ短調 作品23 (「革命」)

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1959年録音カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

[2017-01-07]・・・ハイドン:交響曲第100番 ト長調 Hob.I:100 「軍隊」

オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1965年10月録音クレンペラーのハイドンの録音のクレジットを眺めていると、なるほどと気づかされることがあります。それは2曲ずつがワンセットで録音されているのです。 1960年1月録音:1961年リリース 交響曲第98番変ロ長調 交響曲第10...

[2017-01-06]・・・ショパン:幻想即興曲(即興曲第4番) 嬰ハ短調 Op.posth.66

(P)サンソン・フランソワ 1957年11月27日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2017-01-05]・・・バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz.116

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年1月15日&16日録音ご存じのように、オケコンは貧窮に喘ぐバルトークを助けるべく、クーセヴィツキーが作曲を依頼したものです。初演は44年の12月1日、クーセヴィツキー指揮のボストン交響楽団によってなされています。 セルはこの初演には立ち会わなかったようです。な...

[2017-01-05]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第9番変ロ長調 op.7-3, HWV.308

カール・リヒター指揮&オルガン カール・リヒター室内管弦楽団 1959年録音リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

[2017-01-04]・・・ヤナーチェク:シンフォニエッタ

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年10月15日録音この録音のパブリック・ドメイン化の分かれ目がよく分からなかった。 この1965年に録音されたヤナーチェクの「シンフォニエッタ」は一般的にはその翌年にリリースされているので、今年2017年でめでたくパブリック・ドメインになったことは間違いな...

[2017-01-04]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第8番イ長調 op.7-2, HWV.307

カール・リヒター指揮&オルガン カール・リヒター室内管弦楽団 1959年録音リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

[2017-01-03]・・・ミャスコフスキー:交響曲第15番 ニ短調 作品38

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1963年録音カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

[2017-01-03]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第7番変ロ長調 op.7-1, HWV.306

カール・リヒター指揮&オルガン カール・リヒター室内管弦楽団 1959年録音リヒターの初期録音なのですが、さすがに時代を感じてしまいます。 聞けば分かるように、リヒターが使用しているオルガンはかなり大きなもののようで(おそらくは据え付け形の大オルガン?)、オーケストラの方もそれにあわせてかなり分厚めの音を響か...

[2017-01-02]・・・ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

(P)サンソン・フランソワ ジョルジュ・ツィピーヌ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1954年5月28日&6月1日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2017-01-02]・・・ショパン:マズルカ Op.67

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2017-01-02]・・・ショパン:マズルカ Op.68

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2017-01-02]・・・ショパン:マズルカ 作品番号外

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2017-01-01]・・・リヒャルト・シュトラウス:最後の4つの歌

(S)エリーザベト・シュヴァルツコップ ジョージ・セル指揮 ベルリン放送交響楽団 1965年9月1日~3日録音クラシック音楽ファンの間によく話題となるのが「無人島の一枚」です。ちょっと突っ込みを入れれば、人も住んでいないと言うことなら当然電気も通っていないだろうから、そんなところへレコードやCDを持っていってどうするつもりだ、と言うことになるのです...

[2017-01-01]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第29番 変ロ長調 作品106 「ハンマークラヴィーア」

(P)チャールズ・ローゼン 1964年10月12日~13日録音チャールズ・ローゼンというピアニストを記憶にとどめている人は殆どいないのではないでしょうか? しかし、この名前は一部では非常に有名です。それは、「ピアノ・ノート 演奏家と聴き手のために」や「音楽と感情」、「ベートーヴェンを“読む” 32の...

[2016-12-31]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110

(P)チャールズ・ローゼン 1964年12月14, 18日録音チャールズ・ローゼンというピアニストを記憶にとどめている人は殆どいないのではないでしょうか? しかし、この名前は一部では非常に有名です。それは、「ピアノ・ノート 演奏家と聴き手のために」や「音楽と感情」、「ベートーヴェンを“読む” 32の...

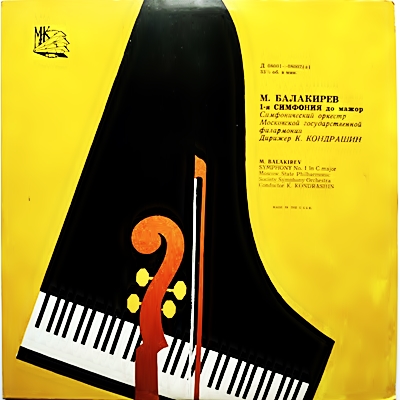

[2016-12-31]・・・バラキレフ:交響曲第1番 ハ長調

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年録音カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してし...

[2016-12-30]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

フルトヴェングラー指揮 ウィーンフィル 1948年12月7、8日 & 1949年2月17日 録音ある人の言によると、これが数あるト短調シンフォニーの中の最速テンポによる演奏らしいです。 まあ、最速かどうかは星の数ほども録音がありますから確証のほどはありませんが、それでも驚くほどの快速テンポです。フルトヴェングラーと言えばネチネチと強...

[2016-12-30]・・・ショパン:マズルカ Op.59

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2016-12-30]・・・ショパン:マズルカ Op.63

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2016-12-29]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466

(P)イヴォンヌ・ルフェビュール ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年月15日録音ふと気がつくととんでもない欠落が存在しました。それは、フルトヴェングラーやトスカニーニという超大物の歴史的録音の取りこぼしです。 こういうサイトを始めたときは、そう言う超大物の音源をアップするのがメインだったので、私の中で、そう言う音源は既...

[2016-12-29]・・・ショパン:マズルカ Op.50

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

[2016-12-29]・・・ショパン:マズルカ Op.56

(P)サンソン・フランソワ 1956年2月3日,16日~17日&3月5日~6日,20日~22日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

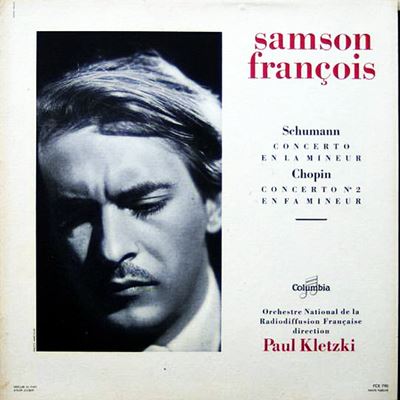

[2016-12-28]・・・ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21

(P)サンソン・フランソワ パウル・クレツキ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1958年6月23日~4日録音随分前に、フランソワを取り上げたときに次のように書きました。 『漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたので...

前のページ/次のページ

[2025-11-13]

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92(Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on January, 1962)

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)