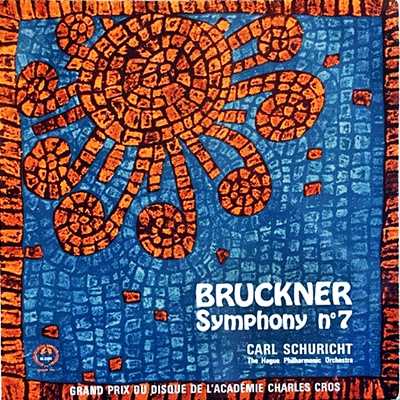

Home|シューリヒト(Carl Schuricht)|ブルックナー:交響曲第7番ホ長調

ブルックナー:交響曲第7番ホ長調

カール・シューリヒト指揮 ハーグ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年9月録音

Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [1.Allegro moderato]

Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [2.Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam]

Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [3.Scherzo. Sehr schnell]

Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [4.Finale. Bewegt, doch nicht schnell]

はじめての成功

そんなブルックナーにとってはじめての成功をもたらしたのがこの第7番でした。

実はこの成功に尽力をしたのがフランツ・シャルクです。今となっては師の作品を勝手に改鼠したとして至って評判は悪いのですが、この第7番の成功に寄与した彼の努力を振り返ってみれば、改鼠版に込められた彼の真意も見えてきます。

この第7番が作曲されている頃のウィーンはブルックナーに対して好意的とは言えない状況でした。作品が完成されても演奏の機会は容易に巡ってこないと見たシャルクは動き出します。

まず、作品が未だ完成していない83年2月に第1楽章と3楽章をピアノ連弾で紹介します。そして翌年の2月27日に、今度は全曲をレーヴェとともにピアノ連弾による演奏会を行います。しかし、ウィーンではこれ以上の進展はないと見た彼はライプツッヒに向かい、指揮者のニキッシュにこの作品を紹介します。(共にピアノによる連弾も行ったようです。)

これがきっかけでニキッシュはブルックナー本人と手紙のやりとりを行うようになり、ついに1884年12月30日、ニキッシュの指揮によってライプツィッヒで初演が行われます。そしてこの演奏会はブルックナーにとって始めての成功をもたらすことになるのです。

ブルックナーは友人に宛てた手紙の中で「演奏終了後15分間も拍手が続きました!」とその喜びを綴っています。

まさに「1884年12月30日はブルックナーの世界的名声の誕生日」となったのです。

そのことに思いをいたせば、シャルクやレーヴェの業績に対してもう少し正当な評価が与えられてもいいのではないかと思います。

田舎オケが持つ魅力が存分に味わえる

この録音は宇野氏が名演と評したことで、長きにわたってブルックナーの名盤とされてきました。しかし、ネットの普及によってその様な事大主義が通用しなくなるにつれて、それへの揺り返しのように批判されることの多くなった録音でもあります。ネット上をザッと見渡しただけでも、以下のような評価があふれています。

「録音はハッキリ言って良くない。辛うじてステレオというレベルで、広がりや分離にも欠ける。残響が少ないこともあって響きは薄く、時に情けなく聞こえてしまうこともある。」

「ダイナミックレンジは狭く強奏時に混濁する。マイクセッティングが悪く弦楽器と管楽器のバランスが悪いなど問題が多い。」

「お世辞にも録音が良いとは言えず、ブルックナー的な広がりに欠ける。」

「オケは非力で、ブルックナーを聴くにはちょっと貧相な音質。」

まあ、まとめてみれば、演奏に関しては素晴らしいけれど録音とオーケストラに不満が残る、と言うことでしょうか。

ただし、私の実感としては襤褸糞に言われるほどにはオケは悪くないと思います。確かに楽器間のバランスが良くない部分があちこちにあるのですが、それを整えるのは指揮者の仕事であって、その全てをオケの責任にされたのではたまったものではありません。言葉をかえれば、指揮者としてやるべき仕事をきちんとやっていないにも関わらず「演奏は素晴らしいがオケに不満」では、どこかおかしいのではないでしょうか。

若い頃に朝比奈と大フィルのコンビでせっせとブルックナーの交響曲を聞いていた身としては、これくらいのメカニックでもそれほど不満は感じないのです。(^^;

それに、昨今のハイテクオケのメカニックとこの時代のオケを同じ土俵で較べたのでは、較べられる方が可哀想なのです。

ヨーロッパの田舎オケとしては上出来の部類ではないでしょうか。

さらに言えば、この時代の田舎オケには、昨今のハイテクオケが失った魅力があります。それが、メタリックで透明な響きの対極にある人肌のぬくもりと優しさに満ちた響きです。

もちろん、上手なオケとは言いませんが、出自のはっきりしたローカル色あふれる響き、とりわけホルンを中心とした管楽器の響きは魅力的ですらあります。

そして、これと同じようなローカルな響きを50年代のベルリンフィルなども持っていました。

ベルリンフィルがそう言うローカルな魅力を失うのは60年代に入ってカラヤンがオケを完全に掌握してからなのですが、80年代以降のデジタル時代になると、殆どのオケがその様なローカル色を失い、国籍不明の、どこもかしこも似たような響きのオケに変わってしまいました。(あの、コンセルトヘボウでさえ!!)

さらに言えば、世間で言われるほどこの録音は悪くありません。

弦楽器と管楽器のバランスが悪いのは、おそらくは、実際にその様なバランスで鳴っていたのだと思います。響きは決して薄くもありませんし分離も悪いとは思いません。強奏時に混濁するというのはどの部分のことを言っているのか確認できませんでした。

そこで、念のためにアナログ盤でも聞いてみました。

特別な盤ではなくて、国内で何度か再発されたうちの一枚(日本コロンビア OC-7259-PK)です。そんなどうと言うこともないアナログ盤であっても、「強奏時に混濁する」ことはありませんし、「広がりや分離にも欠ける」ことも、「残響も少なくて響きは薄い」とも思えませんでした。

デジタルもアナログも、世間で悪評を投げつけられるほどひどいとは思えなかったので、これは実に不思議なことです。

いつも感じることなのですが、あまり安易に「録音が悪い」などとは言わない方が良いようです。

ただ、面白いと思ったのは、アナログ盤のライナーノートを担当しているのが宇野氏で、彼はこの演奏の弱音の美しさを褒めていました。

「ピアニッシモのあえかな儚さが何とも言えない」

「弱音の優しいあえかさは常にシューリヒトそのものだ。特にアダージョのコーダにおける今にも溶けて消えそうなピアニッシモは天国以外の何ものでもない」

確かに、アナログ盤の音量バランスはデジタル盤とは随分と異なっていて、通常のボリューム位置で再生すると弱音を中心とした、言ってみれば「なで肩」のこぢんまりとした姿になっています。全体がこぢんまりとなっているので、結果として楽器間のバランスの悪さもほとんど気になりません。

それと比べれば、デジタル盤はかなりアグレッシブな響きになっていて、聞いたときの印象がかなり異なります。このあたりが録音の困ったところで、実際にどの程度の音量で鳴っていたかは録音だけでは絶対に判断できないのです。

ただ、雰囲気としては、実際のオケの響きはデジタル盤の方が近いのではないかと思います。そうなると、弱音の美しさを強調した宇野氏の評価には疑問符が付くと言うことになるのですが、録音を聞くだけでは本当のことは誰にも分からないので断定はできません。

ただし、それらを全てトータルしても、個人的には宇野氏が「朝比奈、マタチッチと並ぶベスト3」と絶賛するほどの名演とは思えません。(朝比奈とマタチッチがベストだとも思えませんが・・・^^;)

それでも、田舎オケが偉い指揮者を招いて行った一世一代の録音であったことは間違いはなく、そう言うがんばりが手に取るように分かると言うことでは、そして、そう言う田舎オケが持つ魅力が存分に味わえると言う意味でも、楽しい一枚であることは間違いないと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-01-15:原 響平

- 晩年のシューリヒトの実力をマザマザと世に見せつけた歴史的名盤。以前に、ウイーン・フィルとブルックナー交響曲No8,No9を録音していたが、それに勝るとも劣らない演奏。第一楽章の冒頭部分から天国より降り注ぐような美しいバイオリンの調べ。シューリヒトは、ハーグ・フィルの自主性を尊重し伸び伸びと演奏させながら、そこにブルックナーへの思いと、人間の完璧を求めながらそれが出来ないもどかしたを表現させた。さて、現代社会は全ての物事に対して完璧を求める事を優先しアナログからデジタル化の歩んできた。その活動は社会の発展の為には十分に有意義な事だ。しかし反面、瑕疵や間違いを少なくする事で人間味が薄れてしまう事も事実だ。芸術の世界でも同じで、完璧なものを魅せられると何故か感動が遠のいてしまう。だからこそ、このシューリヒトの演奏を聴くと人間の暖かい温もりと息吹が感じられる。

2017-01-15:菅野茂

- バルビローリ指揮のベルリンフィルのマーラーの9番みたいな地位かな?良いんだけどこれだけってやつ。

2017-01-16:Sammy

- この曲の初めて買って聞いたアルバムがこの演奏でした。その時のことを思い返しながら、この何といっていいのか分からないもやもやを、やはり書いてみたいと思うに至りました。このアルバムについての印象を分解してみれば、恐らく私も含めた多くの人が、「何かがおかしい」という印象と、「捨てがたい何か」がある印象と、そして「稀有の何か」があるという印象のいずれか、あるいはすべてを抱くことになったのかな、と思うのです。

ふたつめの「捨てがたさ」は、yungさんご指摘の通り、国際都市デンハーグのオーケストラながらこのあか抜けないオーケストラの、特に情感豊かな木管楽器を中心としたいわく言い難い風情から来るのでしょう。三つ目の「稀有な何か」は、颯爽としたテンポや明瞭な音楽づくりからくる清潔な叙情がブルックナーの7番が持つ、彼としては比較的流麗な音楽とあって、独特の爽やかさと哀感を生み出しているゆえかと思います。でも、どうしても残るもやもやの中心に、「それでも何かがどうしてもおかしい感じがして落ち着かない」ことがあるかと思います。多分第2,3に挙げた美質があったればこその「でもね」付の「でもねやっぱりなんかすごく変!」というのがもやもやの原因なのかと思います。少なくとも私にとって、この演奏についての印象はそうでした。yungさんが載せてくださった音源は私が持っていたものよりも状態が間違いなく良くて、ああ、そのせいもあったか、とは思ったものの、その印象は完全には解消されませんでした。

私なりにその「何かがおかしい」の背後にあるものを想像してみるに、yungさんが仰る、それは元々の演奏のバランス故では、というのにはかなり賛成です。特に金管楽器の「非力な」感じの背景には、恐らくシューリヒトのブルックナー解釈の金管楽器を抑制したバランスがあり、それはウィーンフィルとの8,9番などでは抑えめの管も伸びやかに鳴ってうまく行っても、このオーケストラではいかにも金管楽器がさえない、へぼい感じになったのだろうかなと思うのです。金管楽器が全開になるはずのクライマックスがとても不恰好に聞こえるのは、金管楽器に力強く吹かせていないからに思えます(それともあるいは、もしかすると録音マイクの位置の問題があったのでしょうか)。

それに加えて録音があるかなと思います。さらにティンパニや提言の低音部がややつぶれてこもっており、たいして高音はかなりクリアに鳴っていて、高音と低音のバランスが悪くさらにドロップアウトと音質の劣化(揺れや歪み?)が加わる。さらに残響は長くとられ、音にもやがかけられている。しかしそれでも音そのものはかなりドライで分離された響きになっている(ホールの特徴なのかもしれません)。これがとても生理的に「変」な感じなのかもしれない。オッテルローの指揮によるこのオーケストラの録音をいくつか聞いたときには、もっと「ちゃんとしている」とは思ったものの、音の質感の雰囲気にやや似た印象があったので、オーケストラとホールトーンの特徴が合わさってこんな感じになっている面もあるのかもしれません。

演奏のバランスの独特さ、音質のバランスの独特さ、そしてそれらを包む残響、さらにこれを白日の下に出してしまうようなドライな録音。これがあか抜けないややざらついたオーケストラの一生懸命さと重なって、何やらいわく言い難いざわつきを生んでいるのでしょうか。ちょっとずつの「変」が不思議なほどたくさんかき集められてしまって、なんかよく分からないけれども、いわく言い難い変な感じ、になるということでしょうか。

冗長な戯言、失礼いたしました。

2017-01-16:評論の功罪

- このシュリヒトのBruckner7番。廉価版でアルプスの草原をジャケットにLPで出ていたのをかつて買いました。FMで70年代ベームのウィーンライブなどを聞きなれた耳には、なんとも変わった響き・バランス、と思ったものでした。そこへ、評論家の録音評。今回聴きなおしながら、いろいろ考えさせられました。

CDをいくらでも買える人は別として、大概の人は少ない小遣いと相談しながら、選びもって買うものです。まして大好きな曲でもなければ。

そんな時、実際に聞けない演奏の情報は録音を筆頭に大いに参考としてきました。真に受けるのは考え物だ、というのはパブリックドメインという概念ができて、インタネット上のYUNGさんのようなサイトの助力あって、考えつくのだと振り返って思います。評論家も好き嫌い関係なく大量に聴く中で、聴き方が疎かになっていることは大いにあるわけですね。そう考えると、この時代は、パブリックドメイン音源に関しては、評論家が一般リスナーと同じ土俵に立っているといえます。個人の装置で勝手な感想を振りまくのには、もう左右されないのです。

2017-01-16:HIRO

- この演奏は初版(グートマン版)である。まあ、ノヴァーク版とかなり近い。と言うより、ノヴァーク版が初版のほとんどマンマなのである。

唯いくつか違う部分もあって、特に、終楽章のテンポの変化が多いというのが初版の特長である。(ノヴァーク版もカッコ付きでそのほとんどを採用しているが…)

その点、シューリヒトはこの終楽章のテンポの変化が余り無くてサッパリしている。

この初版はフルトヴェングラー、クナッパーツブッシュなどが採用しているが、ノヴァーク版が出てからは、ノヴァーク版を使う者が多くなるのは自然の成り行き。

でも面白いのはヨッフムで、若い頃からこの初版を使用しているが、一度、ドレスデンでの全集の時だけノヴァーク版を使用している。

その後、朝比奈が第3番の最後の録音で「改訂版」に戻ったように、また初版に戻り、あの有名なコンセルトヘボーとの来日公演でも初版で演奏している。

楽譜の研究が進んでブルックナーの真の姿が現れてきているはずなのに、古い楽譜の演奏の方が今でも良いというのが面白い。

yungさんの言うように宇野功芳の「朝比奈、シューリヒト、マタチッチがベスト3」というのは私も疑問に思うが、朝比奈はハース版、シューリヒトは初版、マタチッチは、初版を使ったり、ハース版を使ったり、ノヴァーク版を使ったり、おそらく相手のオケが持っている楽譜で演奏しているのだろうが、どの版を使ったって良いじゃない、というスタンス。宇野功芳はマタチッチのどの版の演奏を聞いて良いと思ったのだろう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)