Home|更新履歴(リスニングルーム)

ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

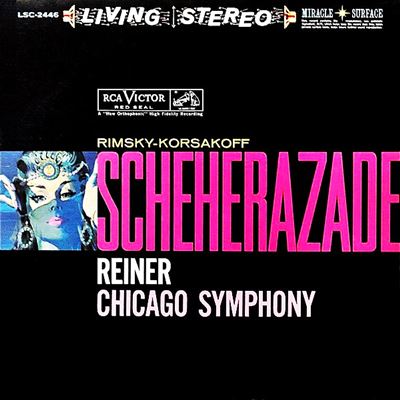

あの強面のライナーが「シェエラザード」を録音していたとは驚きですが、調べてみると実際のコンサートでも取り上げたのは1回しかないそうな。そして、その1回というのも、この録音をする前の定期演奏会だったと言うことですから、それはスタジオ録音のため...

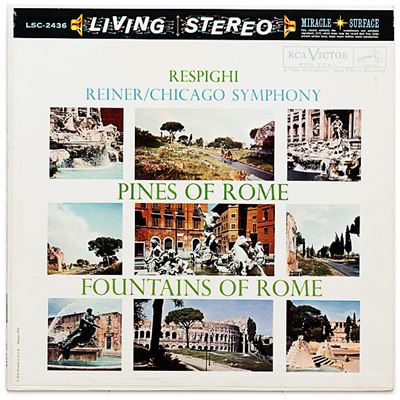

今さら言うまでもないことですが、フリッツ・ライナーの名はシカゴ交響楽団と深く結びついています。 1922年に渡米してからは、シンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、メトロポリタン歌劇場の音楽監督や指揮者を務め、その間に、カーティス音楽...

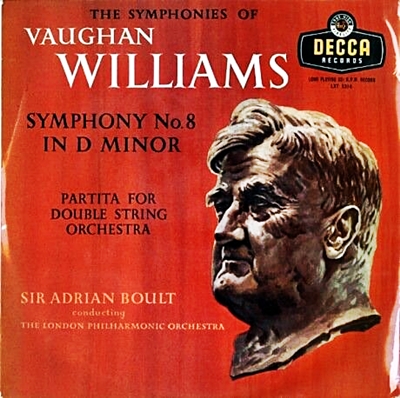

言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

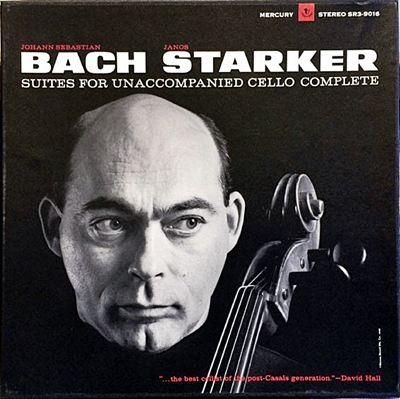

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

生の舞台に接していると、「これは、どんなに頑張ってもオーディオの世界で再現するのは無理だな」と思わされることがあります。 個人的な経験で言えば、その最たるものがワーグナーの「マイスタージンガー」のラストのシーンでした。第3幕第5場の、祭の...

「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

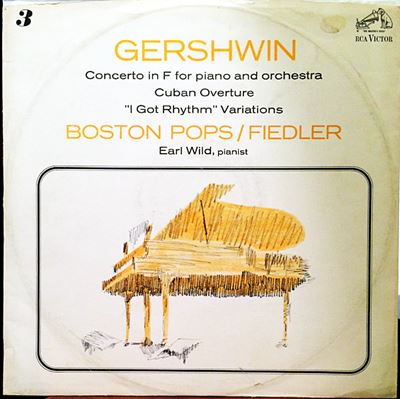

このコンビによる「ラプソディー・イン・ブルー」と「パリのアメリカ人」は既にアップしてあります。 これは、それよりも2年後の録音なのですが、ガーシュイン自身も少しばかりかしこまって書いた音楽だというわけなのか、「ラプソディー・イン・ブルー」...

「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

この録音は演奏も素晴らしいのですが、商業ベースに乗った史上初めての「ステレオ録音」というアドバンテージも持っています。この録音にまつわる話は「こちら」で詳しくふれていますので、ここでは敢えて触れません。 リヒャルト・シュトラウスの交響...

「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

バーンスタイン自身は作曲家でした。 若い頃のバーンスタインは何よりも「ウェスト・サイド・ストーリー」の作曲家として有名であり、やがてはその有名な作曲家は指揮活動もしているらしいと言うことで伝わってきたものです。だからと言うわけでもないので...

「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

バーンスタイン自身は作曲家でした。 若い頃のバーンスタインは何よりも「ウェスト・サイド・ストーリー」の作曲家として有名であり、やがてはその有名な作曲家は指揮活動もしているらしいと言うことで伝わってきたものです。だからと言うわけでもないので...

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

日本がバブルの景気に沸き返っていた頃と軌を一にして「マーラーブーム」というものが沸き起こりました。どうせ一時のブームで終わるだろうと通のクラシックマニアたちは冷笑していたのですが、驚くべき事に、クラシック音楽における重要なレパートリーとして...

巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

ふと気がついてみると、セルのワーグナー作品は1954年のモノラル録音しか取り上げていないことに気づきました。 ワーグナーの音楽というのは、なんだかんだ言っても、その価値の少なくない部分が人を仰け反らせるような巨大なオーケストラの響きに依存...

50年代から60年代の初めにかけて、「Living Presence」は優秀録音の代名詞でした。その評価は、レーベル創設時の「展覧会の絵(クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1951年録音)」で確立されました。その時の衝撃を一言で言えば、「オ...

ふと気がついてみると、セルのワーグナー作品は1954年のモノラル録音しか取り上げていないことに気づきました。 ワーグナーの音楽というのは、なんだかんだ言っても、その価値の少なくない部分が人を仰け反らせるような巨大なオーケストラの響きに依存...

カラヤンのモーツァルトは至って評判が悪いのですが、何故かしらこの65年の8月にまとめて録音された一連のモーツァルトは悪くないのです。いや、悪くないと言うよりは、非常に素晴らしいのです。調べてみると、以下の作品が録音されています。 ...

今さら言うまでもないことですが、フリッツ・ライナーの名はシカゴ交響楽団と深く結びついています。 1922年に渡米してからは、シンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、メトロポリタン歌劇場の音楽監督や指揮者を務め、その間に、カーティス音楽...

カラヤンのモーツァルトは至って評判が悪いのですが、何故かしらこの65年の8月にまとめて録音された一連のモーツァルトは悪くないのです。いや、悪くないと言うよりは、非常に素晴らしいのです。調べてみると、以下の作品が録音されています。 ...

文句なしの優秀録音として紹介したリムスキー=コルサコフの「スペイン狂詩曲」と全く同じコンビによる録音です。 ただし、「スペイン狂詩曲」が1959年の録音に対して、こちらの「だったん人の踊り」の方はステレオ録音の黎明期とも言うべき1956年...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-03-09]・・・ヘンデル:オルガン協奏曲第1番ト短調 op.4-1, HWV.289

(Org)パワー・ビッグス エイドリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年録音ヘンデルのオルガン協奏曲は既にリヒターによる演奏を既に紹介しています。ですから、このパーワー・ビッグスとボールトによる演奏をもう一つ紹介するとなれば、どうしてもそれとの比較してしまいます。 パワー・ビッグスは今となっては知る人も殆どいなく...

[2017-03-08]・・・R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月8日録音あの強面のライナーが「シェエラザード」を録音していたとは驚きですが、調べてみると実際のコンサートでも取り上げたのは1回しかないそうな。そして、その1回というのも、この録音をする前の定期演奏会だったと言うことですから、それはスタジオ録音のため...

[2017-03-07]・・・レスピーギ:ローマの噴水

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音今さら言うまでもないことですが、フリッツ・ライナーの名はシカゴ交響楽団と深く結びついています。 1922年に渡米してからは、シンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、メトロポリタン歌劇場の音楽監督や指揮者を務め、その間に、カーティス音楽...

[2017-03-06]・・・レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第8番ニ短調(Symphony No.8 in D minor)

エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 (solo violin)Harold Parfitt 1956年12月録音言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

[2017-03-05]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調 BWV1012

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1965年9月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

[2017-03-04]・・・ヴェルディ・オペラ合唱曲集

カルロ・フランチ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、合唱団 (合唱指揮)ジーノ・ヌッチ 1964年録音生の舞台に接していると、「これは、どんなに頑張ってもオーディオの世界で再現するのは無理だな」と思わされることがあります。 個人的な経験で言えば、その最たるものがワーグナーの「マイスタージンガー」のラストのシーンでした。第3幕第5場の、祭の...

[2017-03-03]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「冬」

ソチエタ・コレルリ合奏団 (Vn)Vittorio Emanuele 1960年9月初出「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

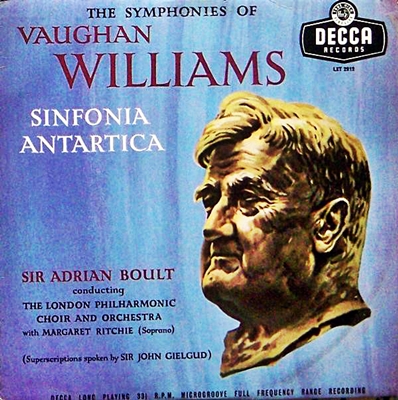

[2017-03-02]・・・レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:南極交響曲(Sinfonia Antartica)

エードリアン・ボールト指揮 (S)Margaret Ritchie (Speaker)John Gielgud ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年12月録音言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

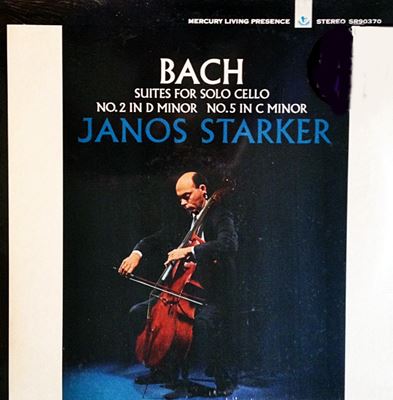

[2017-03-01]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 ハ短調 BWV1011

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1963年4月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

[2017-02-28]・・・ガーシュイン:ピアノ協奏曲

アーサー・フィードラー指揮 (P)アール・ワイルド ボストン・ポップス・オーケストラ 1961年5月17日録音このコンビによる「ラプソディー・イン・ブルー」と「パリのアメリカ人」は既にアップしてあります。 これは、それよりも2年後の録音なのですが、ガーシュイン自身も少しばかりかしこまって書いた音楽だというわけなのか、「ラプソディー・イン・ブルー」...

[2017-02-27]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」

ソチエタ・コレルリ合奏団 (Vn)Vittorio Emanuele 1960年9月初出「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

[2017-02-26]・・・R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1954年3月6日録音この録音は演奏も素晴らしいのですが、商業ベースに乗った史上初めての「ステレオ録音」というアドバンテージも持っています。この録音にまつわる話は「こちら」で詳しくふれていますので、ここでは敢えて触れません。 リヒャルト・シュトラウスの交響...

[2017-02-25]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「夏」

ソチエタ・コレルリ合奏団 (Vn)Vittorio Emanuele 1960年9月初出「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

[2017-02-25]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第4番 変ホ長調 BWV1010

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1965年12月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

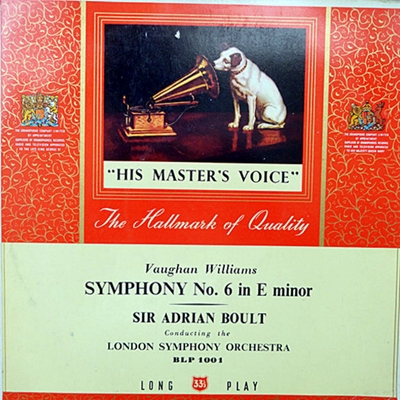

[2017-02-24]・・・レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第6番ホ短調(Symphony No.6 in E minor)

エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年12月録音言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

[2017-02-23]・・・チャールズ・アイヴズ:交響曲第2番

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル 1958年10月6日録音バーンスタイン自身は作曲家でした。 若い頃のバーンスタインは何よりも「ウェスト・サイド・ストーリー」の作曲家として有名であり、やがてはその有名な作曲家は指揮活動もしているらしいと言うことで伝わってきたものです。だからと言うわけでもないので...

[2017-02-22]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」

ソチエタ・コレルリ合奏団 (Vn)Vittorio Emanuele 1960年9月初出「ソチエタ・コレルリ合奏団」とはコレッリの合奏協奏曲を紹介したときに始めて出会いました。 イ・ムジチと同じくイタリアに本拠地を置く合奏団なのですが、そのイ・ムジチよりも一足早く1951年に結成されています。 そして、コレッリの録音と...

[2017-02-21]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1965年12月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

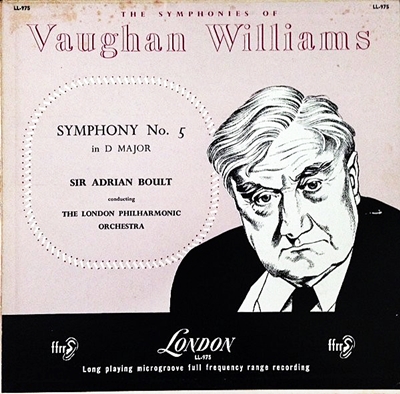

[2017-02-20]・・・レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第5番ニ長調(Symphony No.5 in D major)

エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年12月録音言い訳をするならば、私もまたヴォーン・ウィリアムズの交響曲を聴く機会などというのは殆どありません。実際のコンサートで彼の交響曲を聴いた事があるのは「海の交響曲」だけです。おそらく、大フィルの定期だったと思うのですが、その時も確か「関西初演」...

[2017-02-19]・・・チャールズ・アイヴズ:交響曲第3番「キャンプ・ミーティング」

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル 1965年12月15日録音バーンスタイン自身は作曲家でした。 若い頃のバーンスタインは何よりも「ウェスト・サイド・ストーリー」の作曲家として有名であり、やがてはその有名な作曲家は指揮活動もしているらしいと言うことで伝わってきたものです。だからと言うわけでもないので...

[2017-02-18]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番 ニ短調 BWV1008

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1963年4月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

[2017-02-17]・・・マーラー:交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1965年12月14日~15日録音日本がバブルの景気に沸き返っていた頃と軌を一にして「マーラーブーム」というものが沸き起こりました。どうせ一時のブームで終わるだろうと通のクラシックマニアたちは冷笑していたのですが、驚くべき事に、クラシック音楽における重要なレパートリーとして...

[2017-02-16]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル 1965年9月録音巨匠と呼ばれたチェリストの中でこのバッハの無伴奏チェロ組曲に対して最も慎重だったのはロストポーヴィッチだったでしょう。彼がこの作品を始めて正規に録音したのは1991年のことでした。 彼は1927年生まれですから、その時既に60才を超えて4...

[2017-02-15]・・・ワーグナー:「さまよえるオランダ人」序曲

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年12月10,11日録音ふと気がついてみると、セルのワーグナー作品は1954年のモノラル録音しか取り上げていないことに気づきました。 ワーグナーの音楽というのは、なんだかんだ言っても、その価値の少なくない部分が人を仰け反らせるような巨大なオーケストラの響きに依存...

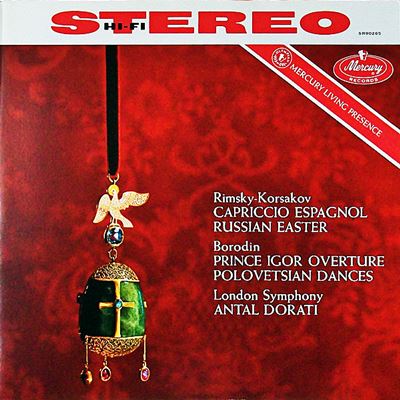

[2017-02-14]・・・リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」 Op.36

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月録音50年代から60年代の初めにかけて、「Living Presence」は優秀録音の代名詞でした。その評価は、レーベル創設時の「展覧会の絵(クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1951年録音)」で確立されました。その時の衝撃を一言で言えば、「オ...

[2017-02-13]・・・ワーグナー:「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1962年1月26日録音ふと気がついてみると、セルのワーグナー作品は1954年のモノラル録音しか取り上げていないことに気づきました。 ワーグナーの音楽というのは、なんだかんだ言っても、その価値の少なくない部分が人を仰け反らせるような巨大なオーケストラの響きに依存...

[2017-02-12]・・・モーツァルト:セレナード第13番ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年8月録音カラヤンのモーツァルトは至って評判が悪いのですが、何故かしらこの65年の8月にまとめて録音された一連のモーツァルトは悪くないのです。いや、悪くないと言うよりは、非常に素晴らしいのです。調べてみると、以下の作品が録音されています。 ...

[2017-02-11]・・・レスピーギ:ローマの松

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音今さら言うまでもないことですが、フリッツ・ライナーの名はシカゴ交響楽団と深く結びついています。 1922年に渡米してからは、シンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、メトロポリタン歌劇場の音楽監督や指揮者を務め、その間に、カーティス音楽...

[2017-02-10]・・・モーツァルト:ディヴェルティメント 第15番 変ロ長調 K.287 (271H)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年8月録音カラヤンのモーツァルトは至って評判が悪いのですが、何故かしらこの65年の8月にまとめて録音された一連のモーツァルトは悪くないのです。いや、悪くないと言うよりは、非常に素晴らしいのです。調べてみると、以下の作品が録音されています。 ...

[2017-02-09]・・・ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1956年7月録音文句なしの優秀録音として紹介したリムスキー=コルサコフの「スペイン狂詩曲」と全く同じコンビによる録音です。 ただし、「スペイン狂詩曲」が1959年の録音に対して、こちらの「だったん人の踊り」の方はステレオ録音の黎明期とも言うべき1956年...

前のページ/次のページ

[2025-11-13]

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92(Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on January, 1962)

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)