Home|更新履歴(リスニングルーム)

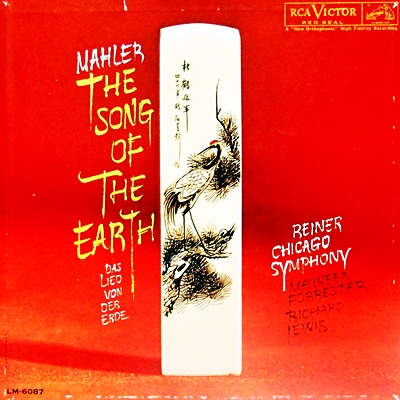

さてさて、このハイドンの交響曲をライナーの指揮で聞いてみて、どう考えたらいいものかと悩んでしまいます。悩むというのは、率直に言えば、聞いてみてあまり喜ばなかったと言うことです。 「V字」という不思議なあだ名を持つこの作品は、何故か多くのマ...

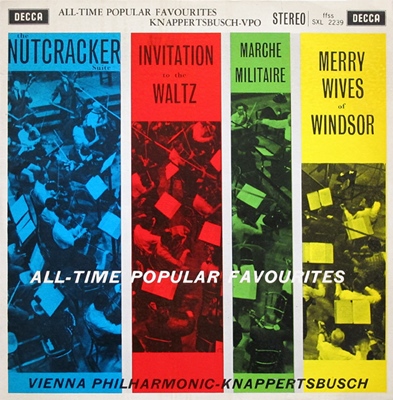

この録音もどうして今までアップしていなかったのだろう、と言う類の一枚です。最近はこの手の「大きな落ち穂」を拾う作業が続いています。(^^; 演奏については、これもまた既に語り尽くされていますから何も付け加えることはないのですが、世間一...

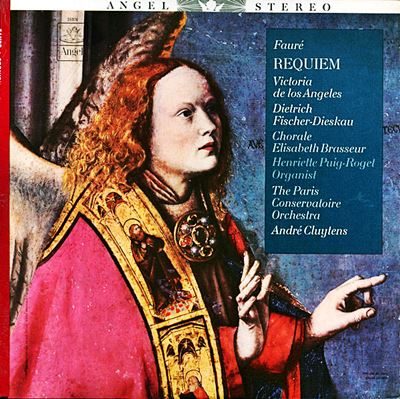

ふと気がつくと、これもまたアップしていなかったことに気づきました。デュ・プレのエルガーと言い、「ホンマに迂闊やなぁ」と思いながら聞き直してみて、何故にアップしなかったのを思い出しました。事情はデュ・プレの場合とは違ったのです。 簡単に言えば...

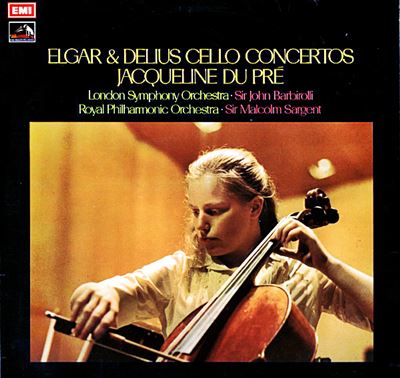

どうして、この録音を今までアップしていなかったのかと自分でも驚いてしまいます。ただし、理由は簡単で、自分ではとっくの昔にアップしてあるものとばかり思いこんでいたからです。 その思いこみの誤りに気がついたのは、EMIの数少ない(そう、本当に...

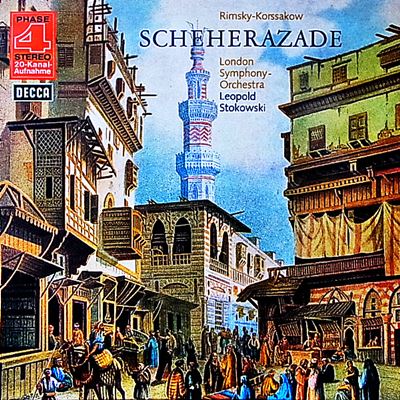

録音と演奏が見事なまでに支え合って、ストコフスキーならではの世界を形作っています。 コルサコフという人も基本的には「外連味」たっぷりな人でしたし、この「シェエラザード」という作品自体がそう言う「外連味」の塊みたいな作品ですから、これを聞い...

マルケヴィッチ&ラムルー管によるベートーベン録音のなかで何故か第6番の「田園」だけをアップしていませんでした。どうしてかな?と思って調べてみるとこんな事を書いていました。 私はベートーベンの交響曲を品定めするときは、昔は第3番「エロイ...

あらためてマルケヴィッチとラムルー管のコンビは凄かったと思わせてくれる一枚です。 楽譜に忠実とか、作曲者の意図に忠実などと言うことはよく言われることですが、それは何も考えずに音符を音に変換して垂れ流すことと同義であるはずがありません。...

バッハのヴィオリン協奏曲は美しい。それこそ、ため息の出るほど美しい。 とりわけ、この2つのヴァイオリンのための協奏曲のラルゴ楽章は、バッハが書いた美しい旋律のベスト5には入るのではないでしょうか。 だから、どんな様式論議をされようが、最...

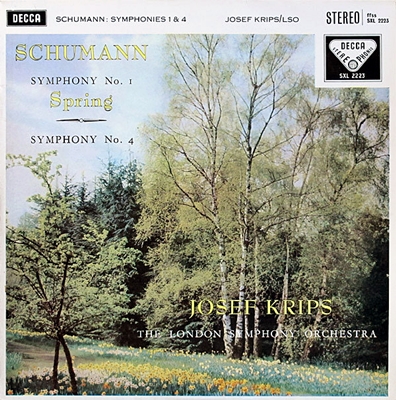

こうやって、とうの昔に死んじまった爺さんや婆さんたちの録音を取り上げてあれこれ書いていると、これはまさに音楽の骨董いじりだなと思ってしまいます。 言うまでもなく骨董と観賞は違います。 骨董はまずは買ってみて、そして自分の身の近くにお...

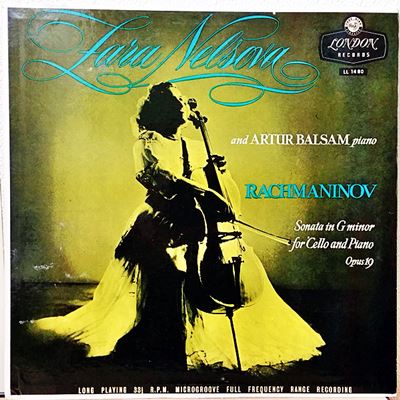

この人も今となってはかなり忘却の彼方にあるチェリストです。 1918年にカナダのウィニペグで生まれ、2000年にニューヨークで亡くなっていますから、それなりに長生きをした人なのですが、1963年からジュリアード音楽院で教えはじめたことで、...

これもまた、今となっては殆ど誰も思い出さないようなモーツァルトの録音です。1959年の録音なのにモノラルというのが信じがたいのですが、それだけ録音には恵まれなかったと言うことなのでしょう。 しかし、モノラルではあるのですが、響きが真ん中に...

これもまた、今となっては殆ど誰も思い出さないようなモーツァルトの録音です。1959年の録音なのにモノラルというのが信じがたいのですが、それだけ録音には恵まれなかったと言うことなのでしょう。 しかし、モノラルではあるのですが、響きが真ん中に...

この録音などは、今となって思い返す人は殆どいないでしょう。 もちろん、それは思い返すに値しないようなつまらない録音だというわけではありません。また、今さら顧みるに値しないほどの「古いスタイル」の録音だというわけでもありません。 イヤ...

チャイコフスキーとラフマニノフを較べれば、当時のロシアにおける進歩的な音楽家達からは俗悪な音楽と烙印を押されたことでは共通しています。しかし、暗いロマンが横溢することがあっても明るさや親しみやすさがあちこちで顔を出すチャイコフスキーに対して...

なるほどなぁ、と呟いてしまいます。 何が「なるほど」なのかと言えば、数少ない録音を聞いただけでその人のことが全て分かったようなつもりになってはいけないと言うことです。 イッセルシュテットと言えば、まず思い浮かぶのが60年代の後半にウ...

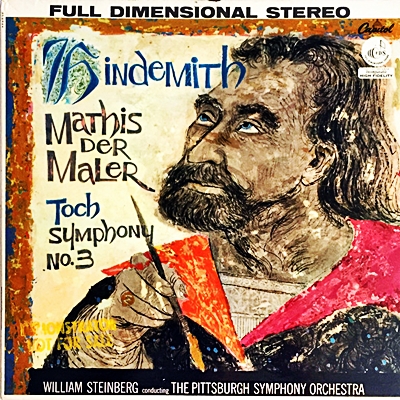

こう言うのを聞かされる、スタインバーグというのはただ者ではなかったと事に気づかされます。音楽を文学的に解釈することを嫌う人は多いのですが、かといって、音楽という芸術だけが時々の時代背景から幽体離脱して中空に浮かんで存在してるはずもなく、ナチ...

ハンス・シュミット=イッセルシュテット(以下、イッセルシュテット)に関して、過去に「雲に隠れた膨大な山塊に気づかせてくれる存在」などと書いたことがあります。 そのココロは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュ、クレンペラーなどを雲海の...

ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

「水上の音楽」は基本的には「機会音楽」だったので、作曲者の生前には楽譜は出版されませんでした。つまりは、そう言う類の音楽とはヘンデル自身も思っていなかったのでしょう。ですから、その自筆譜もほとんどが消失しているために、曲の配列や演奏形態も確...

礒山雅氏なる音楽学者は「音楽の捧げ物」を「厳しい精神性の音楽として受けとめようと思うならば、リヒター盤に勝るものはない。とくに、ニコレとビュヒナーの共演した「トリオ・ソナタ」の高貴で奥深い表現は素晴らしい。」と述べています。 さらに続けて...

今となっては滅多に演奏もされなければ録音もされない音楽ですから、このビーチャムによる録音は貴重です。 そして、ベートーベンにとっても「頼まれ仕事」と言うこともあって肩の力の抜けた音楽になっていますので、ビーチャムにしてみてもオケと合唱とい...

ビーチャムと言えばバッハ、ベートーベン、ブラームスのことを「三大退屈男」と呼んだ指揮者です。ただし、これはビーチャム一流の屈折した物言いであって、本当に彼らを「退屈な音楽を書いたつまらぬ作曲家」などとは思っていませんでした。 その証拠に...

データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

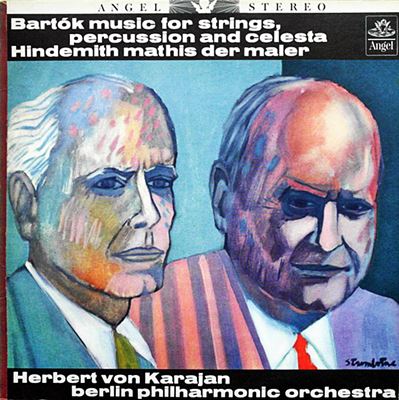

カラヤンを拾い上げたのはEMIのウォルター・レッグでした。その関係は戦後すぐの1947年から始まり、このバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」が録音された1960年11月を持って終わりを告げます。 この契約解除はどちらから...

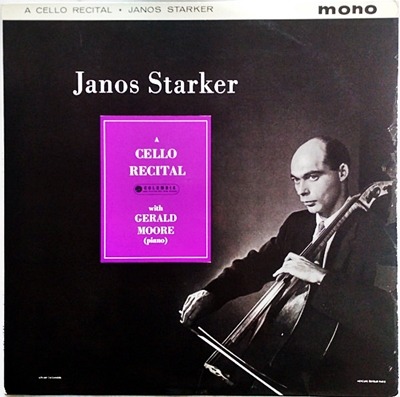

1958年に、珍しくもシェベックではなくて、名伴奏ピアニストとして評価の高かったジェラルド・ムーアとのコンビで録音したのが「Cello Recital」というアルバムでした。 どうして、いつも相棒を務めるシェベックではなく、ムーアなんだろ...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2017-07-29]・・・ハイドン:交響曲第88番 ト長調 「V字」

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月6日録音さてさて、このハイドンの交響曲をライナーの指揮で聞いてみて、どう考えたらいいものかと悩んでしまいます。悩むというのは、率直に言えば、聞いてみてあまり喜ばなかったと言うことです。 「V字」という不思議なあだ名を持つこの作品は、何故か多くのマ...

[2017-07-28]・・・ All-Time Popular Favourites

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年2月15日~17日録音この録音もどうして今までアップしていなかったのだろう、と言う類の一枚です。最近はこの手の「大きな落ち穂」を拾う作業が続いています。(^^; 演奏については、これもまた既に語り尽くされていますから何も付け加えることはないのですが、世間一...

[2017-07-27]・・・フォーレ:レクイエム 作品48

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 エリザベート・ブラッスール合唱団 (S)ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス (BR)ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ (Org)アンリエット・ピュイ・ロジェ 1962年2月4~5日 & 5月25~26日録音ふと気がつくと、これもまたアップしていなかったことに気づきました。デュ・プレのエルガーと言い、「ホンマに迂闊やなぁ」と思いながら聞き直してみて、何故にアップしなかったのを思い出しました。事情はデュ・プレの場合とは違ったのです。 簡単に言えば...

[2017-07-26]・・・エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

(Cello)ジャクリーヌ・デュ・プレ:ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団 1965年8月19日録音どうして、この録音を今までアップしていなかったのかと自分でも驚いてしまいます。ただし、理由は簡単で、自分ではとっくの昔にアップしてあるものとばかり思いこんでいたからです。 その思いこみの誤りに気がついたのは、EMIの数少ない(そう、本当に...

[2017-07-25]・・・R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

レオポルド・ストコフスキー指揮 ロンドン交響楽団 (vn)エリック・グリュエンバーグ 1964年9月22日録音録音と演奏が見事なまでに支え合って、ストコフスキーならではの世界を形作っています。 コルサコフという人も基本的には「外連味」たっぷりな人でしたし、この「シェエラザード」という作品自体がそう言う「外連味」の塊みたいな作品ですから、これを聞い...

[2017-07-24]・・・ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1957年10月21日~25日録 & 11月8日音マルケヴィッチ&ラムルー管によるベートーベン録音のなかで何故か第6番の「田園」だけをアップしていませんでした。どうしてかな?と思って調べてみるとこんな事を書いていました。 私はベートーベンの交響曲を品定めするときは、昔は第3番「エロイ...

[2017-07-23]・・・ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98

マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団 1958年11月20日~24日録音あらためてマルケヴィッチとラムルー管のコンビは凄かったと思わせてくれる一枚です。 楽譜に忠実とか、作曲者の意図に忠実などと言うことはよく言われることですが、それは何も考えずに音符を音に変換して垂れ流すことと同義であるはずがありません。...

[2017-07-21]・・・バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート & イェフディ・メニューイン:アンソニー・バーナード指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年9月14日~15日録音バッハのヴィオリン協奏曲は美しい。それこそ、ため息の出るほど美しい。 とりわけ、この2つのヴァイオリンのための協奏曲のラルゴ楽章は、バッハが書いた美しい旋律のベスト5には入るのではないでしょうか。 だから、どんな様式論議をされようが、最...

[2017-07-20]・・・シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1957年5月録音こうやって、とうの昔に死んじまった爺さんや婆さんたちの録音を取り上げてあれこれ書いていると、これはまさに音楽の骨董いじりだなと思ってしまいます。 言うまでもなく骨董と観賞は違います。 骨董はまずは買ってみて、そして自分の身の近くにお...

[2017-07-19]・・・ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 作品19

(Cello)ザラ・ネルソヴァ (P)アルトゥール・バルサム 1956年録音この人も今となってはかなり忘却の彼方にあるチェリストです。 1918年にカナダのウィニペグで生まれ、2000年にニューヨークで亡くなっていますから、それなりに長生きをした人なのですが、1963年からジュリアード音楽院で教えはじめたことで、...

[2017-07-18]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1959年5月録音これもまた、今となっては殆ど誰も思い出さないようなモーツァルトの録音です。1959年の録音なのにモノラルというのが信じがたいのですが、それだけ録音には恵まれなかったと言うことなのでしょう。 しかし、モノラルではあるのですが、響きが真ん中に...

[2017-07-18]・・・モーツァルト:交響曲第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1959年5月録音これもまた、今となっては殆ど誰も思い出さないようなモーツァルトの録音です。1959年の録音なのにモノラルというのが信じがたいのですが、それだけ録音には恵まれなかったと言うことなのでしょう。 しかし、モノラルではあるのですが、響きが真ん中に...

[2017-07-17]・・・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1957年10月29日録音この録音などは、今となって思い返す人は殆どいないでしょう。 もちろん、それは思い返すに値しないようなつまらない録音だというわけではありません。また、今さら顧みるに値しないほどの「古いスタイル」の録音だというわけでもありません。 イヤ...

[2017-07-16]・・・ラフマニノフ:合唱交響曲「鐘」 作品35

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エリザヴェータ・シュムスカヤ (T)ミハエル・ドベンマン (Br)アレクセイ・ボルシャコフ アカデミー・ロシア共和国合唱団 1962年録音チャイコフスキーとラフマニノフを較べれば、当時のロシアにおける進歩的な音楽家達からは俗悪な音楽と烙印を押されたことでは共通しています。しかし、暗いロマンが横溢することがあっても明るさや親しみやすさがあちこちで顔を出すチャイコフスキーに対して...

[2017-07-15]・・・シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1959年3月3日~4日録音なるほどなぁ、と呟いてしまいます。 何が「なるほど」なのかと言えば、数少ない録音を聞いただけでその人のことが全て分かったようなつもりになってはいけないと言うことです。 イッセルシュテットと言えば、まず思い浮かぶのが60年代の後半にウ...

[2017-07-14]・・・パウル・ヒンデミット:交響曲「画家マティス」

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1956年10月15日~16日録音こう言うのを聞かされる、スタインバーグというのはただ者ではなかったと事に気づかされます。音楽を文学的に解釈することを嫌う人は多いのですが、かといって、音楽という芸術だけが時々の時代背景から幽体離脱して中空に浮かんで存在してるはずもなく、ナチ...

[2017-07-13]・・・モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1961年録音ハンス・シュミット=イッセルシュテット(以下、イッセルシュテット)に関して、過去に「雲に隠れた膨大な山塊に気づかせてくれる存在」などと書いたことがあります。 そのココロは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュ、クレンペラーなどを雲海の...

[2017-07-12]・・・ハイドン:オラトリオ「四季」~第1部「春」

サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エルシー・モリソン (T)アレクサンダー・ヤング (Bs)マイケル・ラングドン (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音(Stereo)ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

[2017-07-12]・・・ハイドン:オラトリオ「四季」~第2部「夏」

サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エルシー・モリソン (T)アレクサンダー・ヤング (Bs)マイケル・ラングドン (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音(Stereo)ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

[2017-07-12]・・・ハイドン:オラトリオ「四季」~第3部「秋」

サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エルシー・モリソン (T)アレクサンダー・ヤング (Bs)マイケル・ラングドン (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音(Stereo)ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

[2017-07-12]・・・ハイドン:オラトリオ「四季」~第4部「冬」

サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エルシー・モリソン (T)アレクサンダー・ヤング (Bs)マイケル・ラングドン (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音(Stereo)ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音...

[2017-07-11]・・・ヘンデル:水上の音楽(ハーティ版)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年12月30日~31日録音「水上の音楽」は基本的には「機会音楽」だったので、作曲者の生前には楽譜は出版されませんでした。つまりは、そう言う類の音楽とはヘンデル自身も思っていなかったのでしょう。ですから、その自筆譜もほとんどが消失しているために、曲の配列や演奏形態も確...

[2017-07-10]・・・バッハ:音楽の捧げもの

(Con & Cemb)リヒター:(Cemb)ヘトヴィヒ・ビルグラム (fl)オーレール・ニコレ (vn)オットー・ビュヒナー・クルト・グントナー (va)ジークフリート・マイネッケ (vc)フリッツ・キスカルト 1963年録音礒山雅氏なる音楽学者は「音楽の捧げ物」を「厳しい精神性の音楽として受けとめようと思うならば、リヒター盤に勝るものはない。とくに、ニコレとビュヒナーの共演した「トリオ・ソナタ」の高貴で奥深い表現は素晴らしい。」と述べています。 さらに続けて...

[2017-07-09]・・・ベートーベン:劇音楽「アテネの廃墟」

サー・トーマス・ビーチャ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1957年3月29日録音今となっては滅多に演奏もされなければ録音もされない音楽ですから、このビーチャムによる録音は貴重です。 そして、ベートーベンにとっても「頼まれ仕事」と言うこともあって肩の力の抜けた音楽になっていますので、ビーチャムにしてみてもオケと合唱とい...

[2017-07-08]・・・ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

サー・トーマス・ビーチャ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1958年11月28日,12月1,5,12日 & 1959年5月7日~8日,4月7日,11月19日録音ビーチャムと言えばバッハ、ベートーベン、ブラームスのことを「三大退屈男」と呼んだ指揮者です。ただし、これはビーチャム一流の屈折した物言いであって、本当に彼らを「退屈な音楽を書いたつまらぬ作曲家」などとは思っていませんでした。 その証拠に...

[2017-07-07]・・・ビゼー:「アルルの女」第1組曲

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年1月14日~16日録音データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

[2017-07-07]・・・ビゼー:「アルルの女」第2組曲

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年1月14日~15日録音データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

[2017-07-06]・・・ビゼー:カルメン組曲

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年1月16日録音データというのは単独で眺めていても殆ど意味を持ちませんが、ある程度まとまってみると色々なことに気づかされます。 カラヤンは1955年にベルリンフィルとのアメリカツアーを成功させることで「終身常任指揮者」のポストを確認します。しかし、録音に...

[2017-07-05]・・・バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年11月9日~11日録音カラヤンを拾い上げたのはEMIのウォルター・レッグでした。その関係は戦後すぐの1947年から始まり、このバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」が録音された1960年11月を持って終わりを告げます。 この契約解除はどちらから...

[2017-07-04]・・・シュタルケル チェロ・リサイタル

(Vc)ヤーノシュ・シュタルケル (P)ジェラルド・ムーア 1958年7月6日~7日録音1958年に、珍しくもシェベックではなくて、名伴奏ピアニストとして評価の高かったジェラルド・ムーアとのコンビで録音したのが「Cello Recital」というアルバムでした。 どうして、いつも相棒を務めるシェベックではなく、ムーアなんだろ...

前のページ/次のページ

[2025-11-13]

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92(Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on January, 1962)

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)