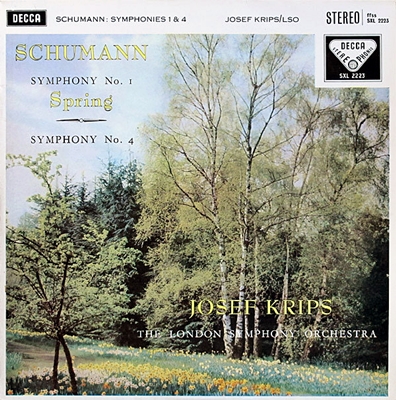

Home|クリップス(Josef Krips)|シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 「春」作品38

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1957年5月録音

Schumann:Symphony No.1 in B flat major Op.38 "Spring" [1.Andante un poco maestoso - Allegro molto vivace]

Schumann:Symphony No.1 in B flat major Op.38 "Spring" [2.Larghetto]

Schumann:Symphony No.1 in B flat major Op.38 "Spring" [3.Scherzo. Molto vivace]

Schumann:Symphony No.1 in B flat major Op.38 "Spring" [4.Allegro animato e grazioso]

湧き出でるがごとき霊感によって、一気呵成に仕上げられたファーストシンフォニー

そして、ベートーベンの墓を詣でたときに、彼はそこで一本のペンを発見したと伝えられています。そして、彼はそのペンを使ってシューベルトのハ長調シンフォニーついての紹介文を執筆し、さらにはこの第1番の交響曲を書いたと伝えられています。

もちろん、真偽のほどは定かではありませんが、おそらくは「作り話」でしょう。

しかし、作り話にしても、よくできた話です。そして、シューマンが自分を、ベートーベンからシューベルトへと受けつがれた古典派音楽の正当な継承者として自負していたことをよく表している話です。

シューマンは、同一ジャンルの作品を短期間に集中して取り組む傾向がありました。

クララとの結婚前までは、彼の作品はピアノに限られていました。ところが、結婚後は堰を切ったように膨大な歌曲が生み出されます。そして、このウィーン訪問のあとは管弦楽作品へと創作の幅を広げていきます。

この時期の管弦楽作品の中で最も意味のある創作物である第1番の交響曲は、わずか4日でスケッチが完成されたと伝えられいます。まさに、何かをきっかけとして、あふれる出るように音楽が湧きだしたシューマンらしいエピソードです。

彼の日記によると、1841年の1月23日から仕事にかかって、26日にはスケッチが完成したと書かれています。そして、翌27日からはオーケストレーションを始めて、それも2月20日に完成したと記録されています。

まさに、湧き出でるがごとき霊感によって、一気呵成に仕上げられたのがこのファーストシンフォニーでした。

しかし、この交響曲をじっくりと聞いてみると、明らかにベートーベンから真っ直ぐに引き継いだ作品と言うよりは、この後に続くロマン派の交響詩の嚆矢という方がふさわしい作品となっています。

おそらく、そんなことは私ごときが云々するまでもなく、シューマン自身も気づいていたことでしょう。それ故に、この後に続く管弦楽作品では苦吟することになります。

第2番の交響曲は完成はしたものの納得のいく出来とはならずにお蔵入りとなり、晩年になって改訂を加えて第4番の交響としてようやく復活します。ハ短調のシンフォニーはスケッチだけで破棄されています。その他、例を挙げるのも煩雑にすぎるのでやめますが、結局はこの第1番の交響曲以外は完成を見なかったのです。

私ごときが恐れ多い言葉で恐縮ですが(^^;、この事実は複雑な管弦楽作品をしっかりとした構成のもとで完成させるには、未だ己の技法が未熟なことを知らしめることになったようです。そして、その様な未熟さを克服すべく創作の中心を室内楽へと転換させていくことになります。

シューマンの交響曲はとかく問題が多いと言われます。

彼の資質は明らかに古典派のものではありませんでした。交響曲だけに限ってみれば、ベートーベンの系譜を真っ直ぐに引き継いだのは彼の弟子であるブラームスでした。

それ故に、そう言うラインで彼の交響曲を眺めてみれば問題が多いのは事実です。

しかし、彼こそは生粋のロマンティストであり、ベートーベンとは異なる道を歩き出した音楽としてみれば実に魅力的です。

楽器を重ねすぎて明晰さに欠けると批判される彼のオーケストレーションも、そのくぐもった響きなくしてシューマンならではの憂愁の世界を表現することは不可能だとも言えます。あのメランコリックは本当にココロに染みいります。たとえば、第2楽章のやさしくも深い情緒に満ちた音楽は、古典派の音楽が表現しなかったものです。

もちろん、演奏するオケも指揮者も大変でしょう。みんなが気持ちよく演奏できるブラームスの交響曲とは大違いです。

しかし、その大変さの向こうに、シューマンならではの世界が展開するのですから、原典尊重でみんなで汗をかく時代になって彼の交響曲が再評価されるようになったのは実に納得のいく話です。

なお、どうでもいい話ですが、シューマンはベッドガーという人の詩から霊感を得てこの交響曲を作曲したと述べています。ですから、各楽章のはじめに「春のはじめ」「たそがれ」「楽しい遊び」「春たけなわ」と記しています。

この交響曲には「春「と言うタイトルがつけられていますが、それは後世の人が勝手につけたものではなくて、シューマンのお墨付きだと言えます。

音楽の骨董いじり

こうやって、とうの昔に死んじまった爺さんや婆さんたちの録音を取り上げてあれこれ書いていると、これはまさに音楽の骨董いじりだなと思ってしまいます。言うまでもなく骨董と観賞は違います。

骨董はまずは買ってみて、そして自分の身の近くにおいていじり回すことでその良さがしみてきたり、偽物だったことが分かったりします。

それと比べてみれば、観賞というのはもう少し対象から身を置いた姿勢です。ですから、一度聞いたくらいでそこに何らかの価値評価を付して「分かったような」気になる恐れを「観賞」という行為は内包しています。

例えば、「カラヤン美学」であったり、「即物主義」であったり、はたまた「いぶし銀」とか「枯れた芸」等という怪しげな価値評価まで含めれば、この世界はその様な「分かったような」気になるレッテルであふれています。

もちろん、偉そうなことは言えません。

私自身がその様なレッテルで分かったようなつもりの文章を量産してきたことは自覚しています。

しかし、自覚しながら、そう言う「安直さ」から脱却できない自分が情けない限りです。ですから、最近は出来る限り、「骨董いじり」のように聞くことを心がけているのです。

そうすると、例えばこのクリップスのシューマンなどは、なんだか出始めはギクシャクしてるなぁ、ちょっと緊張してるのかな、等と思ってしまうのです。でも、そのちょっとギクシャクした導入部が終わって第1主題が出てくると急に威勢がよくなって、それは例えば茶碗を裏返して「よしよし」と呟くように、「よしよし」と頷いてしまうのです。

そして、威勢よく前進しながら、途中で思い切りためを作って見得を切るような場面に出会うと、それは思わず茶碗の中に面白い景色を発見したときのような気にさせてくれるのです。

同じように、第2楽章の何とも言えないくすんだ響きなどは、このシューマン茶碗に相応しい佇まいなので、おもわす「ほほー!」と声を出してしまったりします。

そしと、DECCAにしては何となく冴えないと思っていた録音が、実はそう言うくすんだ響きを上手くとらえていることの裏返しかもしれないことに気づいたりもします。

そういう感じで、最後まで聞き通してみれば、そこはかとなく田舎びた景色のシューマン茶碗の姿が身にしみてくるのです。

それを良いとか悪いとか上下の価値付けをして識別することなど愚かの限りで、大切なことはそれがどのように己の身にしみてくるかなのです。

そして、それが、演奏史におけるクリップスの位置づけをふまえた上での評価(観賞)とどれほどかけ離れていても、それが身近において身にしみたものであれば、それはそれでいいと思うようになってきました。

日暮れ、塗遠し。

吾が生既に蹉蛇(さた)たり。

諸縁を放下すべき時なり。

信をも守らじ。

礼儀をも思はじ。

この心をも得ざらん人は、物狂ひとも言へ、うつつなし、情なしとも思へ。

毀(そし)るとも苦しまじ。

誉むとも聞き入れじ。

兼好先生も言うように、人の一生は「雑事の小節にさへられて、空しく暮れなん」なのです。

人の言などにはかまってはいられないのです。

と、悟ったようなことを気取っても(^^;、それがなかなかに難しいので困ってしまうのです。

まさに、別の意味において「日暮れ、塗遠し。」なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)