Home|ビーチャム(Thomas Beecham)|ハイドン:オラトリオ「四季」~第2部「夏」

ハイドン:オラトリオ「四季」~第2部「夏」

サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エルシー・モリソン (T)アレクサンダー・ヤング (Bs)マイケル・ラングドン (合唱)ビーチャム・コーラル・ソサエティ 1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音(Stereo)

Haydn:The Seasons [Summer 1.Recitative. In dove-grey mantle drawing near]

Haydn:The Seasons [Summer 2.Air. The lively swain is gath'ring now his happy flocks]

Haydn:The Seasons [Summer 3.Recitative. The rosy morn breaks forth]

Haydn:The Seasons [Summer 4.Trio and Chorus. He's mounting up, the Sun]

Haydn:The Seasons [Summer 5.Recitative. Now all are astir]

Haydn:The Seasons [Summer 6.Recitative. The midday sun is burning now]

Haydn:The Seasons [Summer 7.Cavatina. Opress'd succumbs all Nature now]

Haydn:The Seasons [Summer 8.Recitative. Oh welcome now, you shadier grove]

Haydn:The Seasons [Summer 9.Air. So reviving to the senses]

Haydn:The Seasons [Summer 10.Recitative. Oh see! now rising in the sultry air]

Haydn:The Seasons [Summer 11.Chorus. Hark! the tempest drawing night!]

Haydn:The Seasons [Summer 12.Trio and Chorus. The gloomy clouds now part aside]

ハイドンの頂点を為す晩年のオラトリオ

一つは「トビアの帰還」で、イタリア語の歌詞に音楽をつけた作品です。

この作品は1775年に創作されているのですが、この年は彼が仕えていたエステルハージ家の楽団にとって大きな変化を迎えた年でした。その変化とは、主人であるエステルハージ侯の興味が交響曲などの管弦楽曲からオペラに移行し、そのために宮廷楽団を大幅に増強して常設のオペラ座の設立に踏み切ったのです。

この「トビアの帰還」は華やかなアリアが散りばめられた作品で、その様な主人の嗜好の変化にこたえたものでした。

しかし、それはハイドンにとっては愚にもつかないオペラ作品の量産を強いられる辛い時期の始まりでもありました。

そんなハイドンが再びオラトリオの創作に目が向き始めるのは1899年だと言われています。

既にハイドンの名声はヨーロッパ中に広まるようになり、楽譜の出版や、後に「パリ交響曲」と呼ばれるようになる作品の依頼なども舞い込むようになり、宮廷内における自由度が高まっていったものと思われます。

この年にハイドンは「ナクソスのアリアンナ」の創作や「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」のオラトリオ化などに着手しています。

しかし、これらも助走にしかすぎず、彼が本格的にオラトリオという形式に心を引かれたのはロンドンへの訪問においてヘンデルのオラトリオを聴いたことがきっかけでした。

ロンドン訪問の前年には、彼が長く仕えたエステルハージ侯は亡くなり、それに伴って宮廷楽団も解散されてハイドンは自由の身となっていました。そんな自由の身となったハイドンを多額のギャランティでロンドンに招いたのがザロモンでした。

ハイドンはザロモンの招きに応じて多くの新作交響曲を提供して演奏会を行うのですが、その合間に数多くのオラトリオを聴く機会を得たのです。

そして、そう言う経験の中で彼の心をとらえたのがヘンデルだったのです。

しかしながら、彼の心をとらえたのはヘンデルの音楽ではなくて、その音楽の規模の巨大さだったようです。

ハイドンは手帳の中にヘンデルの音楽については何も記していないのですが、ウェストミンスター寺院での演奏会では858名が参加したことや、聖マーガレット教会では2000人を超える参加で演奏会が行われたことを熱心に書き込んでいるのです。

つまり、ハイドンはヘンデルの音楽に心が動いたのではなくて、1000人をこえる様な大規模編成のオーケストラと合唱がもたらす効果に衝撃を受けたのです。

何しろ、彼が長年相手にしてきた宮廷楽団は1775年の大幅な増強があったと言ってもせいぜいが25人程度だったと推測されています。その衝撃は非常に大きなものだったでしょうし。

そして、今や自由の身となった自分にもその効果を試す機会と権利があることを知ったはずなのです。

そんなハイドンをサポートしたのが、オーストリアの外交官であり、自らも作曲家でありパトロンでもあった「Gottfried van Swieten(ヴァン・スヴィーテン男爵)」でした。

スヴィーテン男爵は数少ないモーツァルトの理解者であり、数多くのヘンデルのオラトリオの編曲をモーツァルトに依頼していました。その意味では、当時のウィーンにおいてはオラトリオという形式にもっとも通じている人物であり、その男爵がハイドンのために二つの台本、「天地創造」と「四季」を提供したのです。

残されたその自筆台本には作曲上の細かい指示も書き込まれているので、この二つのオラトリオにおけるスヴィーテン男爵の貢献は大きいと言えるでしょう。

なお、原作はスコットランドの詩人トムスンによるものですが、スヴィーテン男爵は舞台をスコットランドからウィーン周辺の下オーストリアの農村に移し替えています。

さらに抽象性の高い原作をバッサリと改編して、季節のうつろいによって変化する牧歌的風景を背景として、3人の農民(独奏者)が合唱とともに物語っていく形をとっています。

なお、3人の独唱には以下のような役回りが与えられています。

- (S)ハンネ:娘役

- (T)ルーカス:若い農夫

- (Bs)サイモン:小作人

オラトリオ:四季

第1部 春

- 第1曲 序奏とレチタティーヴォ「見よ、厳しい冬も」

- 第2曲 合唱「来い、のどかな春よ」

- 第3曲 レチタティーヴォ「天の牡羊座から、今」

- 第4曲 アリア「農夫は今、喜び勇んで」

- 第5曲 レチタティーヴォ「農夫は今、骨惜しみをせず」

- 第6曲 三重唱と合唱「慈悲深い天よ、恵みを与えてください」(祈りの歌)

- 第7曲 レチタティーヴォ「私たちの願いは聞き届けられました」

- 第8曲 三重唱と合唱「おお、今や何と素晴らしい」(喜びの歌)

第2部 夏

- 第9曲 序奏とレチタティーヴォ「灰色のヴェールに包まれて」

- 第10曲 アリア「眠りを覚ました羊飼いは今」

- 第11曲 レチタティーヴォ「朝焼けが訪れて」

- 第12曲 レチタティーヴォ「今、まわりの全てのものが活動を始め」

- 第13曲 カヴァティーナ「自然は、重圧に喘いでいる」

- 第14曲 レチタティーヴォ「さあ、暗い森に来ました」

- 第15曲 アリア「何という爽やかな感じでしょう」

- 第16曲 レチタティーヴォ「おお見よ、蒸し暑い空気の中で」

- 第17曲 合唱「ああ、嵐が近づいた」

- 第18曲 三重唱と合唱「黒い雲は切れ」

第3部 秋

- 第19曲 序奏とレチタティーヴォ「はじめ、春が」

- 第20曲 合唱付き三重唱「こんなに自然は、勤労に報いてくれた」

- 第21曲 レチタティーヴォ「ごらんなさい、あそこのはしばみの茂みの方へ」

- 第22曲 二重唱「町から来た美しい人、こちらへおいで!」

- 第23曲 レチタティーヴォ「今、裸に剥かれた畑に」

- 第24曲 アリア「広い草原を見渡してごらん!」

- 第25曲 レチタティーヴォ「ここで、野兎を塒(ねぐら)から」

- 第26曲 合唱「聞け、この大きなざわめき」

- 第27曲 レチタティーヴォ「ぶどうの樹には、今」

- 第28曲 合唱「万歳、万歳、ぶどう酒だ」

第4部 冬

- 第29曲 序奏とレチタティーヴォ「今、色褪せた年が沈み」

- 第30曲 カヴァティーナ「光と命は衰え」

- 第31曲 レチタティーヴォ「広い湖も凍りつき」

- 第32曲 アリア「旅人が今ここで」

- 第33曲 レチタティーヴォ「そこで旅人が近づいてみると」

- 第34曲 合唱付きリート「くるくる回れ」(糸車の歌)

- 第35曲 レチタティーヴォ「亜麻布を紡ぎ終えて」

- 第36曲 合唱付きリート「ある時、名誉を重んずる娘が」

- 第37曲 レチタティーヴォ「乾燥した東のほうから」

- 第38曲 アリア「これを見るが良い、惑わされた人間よ」

- 第39曲 三重唱と合唱「それから、大いなる朝が」

巨大な編成がもたらす劇的な効果

ビーチャムのこの録音は英語による歌唱と言うことで「評価」の枠外に置かれている雰囲気があります。しかし、それほど数多くの録音があるわけでもない作品なので、モダン楽器による演奏としてベームの録音はまだいいとしても、クレメンス・クラウスの古い録音を引っ張り出してくるくらいならば、このビーチャム盤の方がよほど楽しく聞くことができます。あらためて繰り返す必要もないと思うのですが、ハイドンがオラトリオという形式に心引かれたのは大規模編成のオーケストラと合唱がもたらす効果でした。

その効果がより巨大で壮大であればあるほど、それはハイドンの意にかなうのです。

少なくとも、ハイドン在生当時の楽器の限界やそこからもたらされる演奏様式を正確に再現して、それをもって作曲家の意図に忠実な演奏と主張するならば、それは重箱の隅を突っつき回しすぎて重箱の形を見失うような仕儀なのです。

もしもハイドンが現在に蘇って、歴史的正当性を主張する演奏と、このビーチャムのような演奏を聞き比べれば、彼は絶対にビーチャムを指示するはずです。

何しろ彼は、ヘンデルのメサイアが、聖マーガレット教会で2000人を超える演奏家で演奏されていることを熱く書き残しているのです。

2000人ですよ!!

それが現実にはどれだけハチャメチャな音楽になっていたかは容易に想像できるのですが、それでもハイドンはその巨大な編成がもたらす劇的な効果に夢中になったのです。

ただし、もしかしたらハイドンはビーチャムの演奏に謝意を表しながら、一言だけ「ちょっと遅すぎるし重すぎる」と注文はつけたかもしれません。

しかしながら、これもまたものすごい録音のクレジットです。

1956年11月16日~27日 & 1957年3月22日 & 1958年4月8日録音

これだけの巨大な編成の音楽を2年近くも塩漬けにして録音をやり直すというのは、採算的には普通はあり得ませんから、当座の資金は全てビーチャムが負担したのかもしれません。

おそらく、56年に全曲を録音して、何らかの不都合が感じられる部分を57年と58年に録音しなおしたのでしょうが、おそらくそれは録音のクオリティに関わる部分だったと想像されます。

この「四季」の録音はEMIレーベルであるにもかかわらず(^^;、そして1956年の録音であるにもかかわらず(^^;、「ステレオ」で録音されています。EMIにしてみれば、まさに黎明期、夜明け前と言ってもいい時期のステレオ録音です。

そんな時期に、大規模なオーケストラと混声4部合唱、そして3人の独唱者からなる音楽を録音するというのは、いかに手慣れたアビーロードスタジオでの録音といっても大変だったことは間違いありません。

しかしながら、結果としてはEMIの初期のステレオ録音に時々登場する「まぐれ当たり」の仲間に入っているのですから見事なものです。

三人の独唱者が舞台の書き割りみたいに右・真ん中・左と定位するのはご愛嬌ですが、直接音主体ながらそれなりに空間的な広がりも感じ取れるのはワンポイント録音が上手くいったときの功徳でしょう。

また、ディテールの切れのいい部分も上手くすくい取れていて、重厚で分厚いだけの録音にもなっていません。

想像にしか過ぎませんが、そのあたりのクオリティ確保のために何度か録音を繰り返したのではないかと思われます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

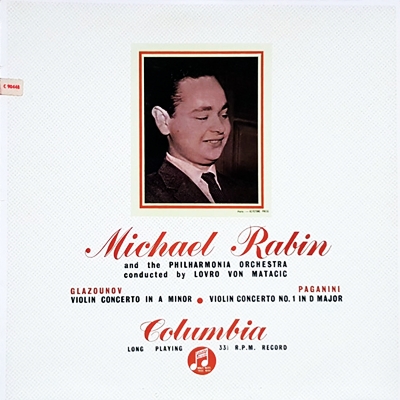

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)