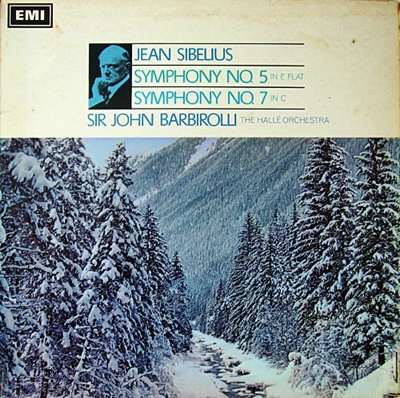

Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 作品82

シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 作品82

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1966年7月26日~27日録音

Sibelius:Symphony No. 5 in E flat major, Op. 82 [1.Tempo Molto Moderato - Largamente - Allegro Moderato (Ma Poco A Poco Stretto)]

Sibelius:Symphony No. 5 in E flat major, Op. 82 [2.Andante Mosso Quasi Allegretto]

Sibelius:Symphony No. 5 in E flat major, Op. 82 [3.Allegro Molto]

影の印象派

彼を死の恐怖に陥れた喉の腫瘍もようやくにして快癒し、伸びやかで明るさに満ちた作品に仕上がっています。

しかし、その伸びやかさや明るさはシベリウスの田園交響曲と呼ばれることもある第2番のシンフォニーに溢れていたものとはやはりどこか趣が異なります。

それは、最終楽章で壮大に盛り上がったフィナーレが六つの和音によって突然断ち切られるように終わるところに端的にあらわれています。

そう言えば、「このシベリスの偉大な交響曲を、第3楽章で中断させて公開するという暴挙は許し難い、今すぐ第4楽章も含む正しい姿に訂正することを要求する」、みたいなメールをもらったことがありました。(^^;

あまりの内容に驚き呆れ果てて削除してしまったのですが、今から思えばこの交響曲の「新しさ」を傍証する「お宝級」のメールだったので、永久保存しておくべきでした。

さらに、若い頃の朗々とした旋律線は姿を消して、全体として動機風の短く簡潔な旋律がパッチワークのように組み合わされるようになっています。

また、この後期のシベリウスとドビュッシーの親近性を指摘する人もいます。

シベリウスとドビュッシーは1909年にヘンリー・ウッドの自宅で出会い、さらにドビュッシーの指揮する「牧神の午後」などを聞いて「われわれの間にはすぐに結びつきが出来た」と述べています。

そして、ドビュッシーを「光の印象主義」だとすれば、シベリウスは「影の印象主義」だと述べた人がいました。

上手いこというもので、感心させられます。

まさにここで描かれるシベリウスの田園風景における主役は光ではなく影です。

第4番シンフォニーではその世界が深い影に塗りつぶされていたのに対して、この第5番シンフォニーは影の中に光が燦めいています。

シベリウスは日記の中で、この交響曲のイメージをつかんだ瞬間を次のようにしたためています。

それは1915年の4月21日、午前11時10分前と克明に時刻まで記した出来事でした。

シベリウスの頭上を16羽の白鳥が旋回しながら陽光の照る靄の中に消えていったのでした。その銀リボンのように消えていく白鳥の姿は「生涯の最も大きな感銘の一つと」として、次のように述べています。

日はくすみ、冷たい。しかし春はクレッシェンドで近づいてくる。

白鳥たちは私の頭上を長い間旋回し、にぶい太陽の光の中に銀の帯のように消えていった。

時々背を輝かせながら。白鳥の鳴き声はトランペットに似てくる。

赤子の泣き声を思わせるリフレイン。

自然の神秘と生の憂愁、これこそ第5交響曲のフィナーレ・テーマだ。

この深い至福の時はこの交響曲のフィナーレの部分に反映し、そしてその至福の時は決然たる6つの和音で絶ちきられるように終わるのです。

この録音は長きにわたってシベリウス演奏の「メートル原器」の位置を占めていました

バルビローリのシベリウスと言えば定番中の定番です。特に、その最晩年にEMIが録音した交響曲全集はシベリウス演奏の「メートル原器」とも言うべきポジションを占めていました。この全集は以下のような日程で録音されています。

1966年

- 交響曲第2番 ニ長調 作品43:1966年7月25日~26日録音

- 交響曲第5番 変ホ長調 作品82:1966年7月26日~27日録音

- 交響曲第7番 作品105:1966年7月27日~28日録音

- 交響曲第1番 ホ短調 作品39:1966年12月28日~30日録音

1969年

- 交響曲第3番 ハ長調 作品52:1969年5月27日~28日録音

- 交響曲第4番 イ短調 作品63:1969年5月29日~30日録音

1970年

- 交響曲第6番 作品104:1970年5月21日~22日録音

もちろん、全集として完成させることを念頭に置いた録音計画だったのでしょう。バルビローリという人は随分と忙しい人だったようですから、その忙しいスケジュールの合間を縫って効率的に録音活動を行ったことがうかがえます。

それでも、来日公演のためのリハーサルを終えた70年の7月29日にバルビローリが急逝したことを知っているものにとっては、最後の第6番の録音が滑り込みでセーフだったことには感謝せざるを得ません。

バルビローリという人は決して人の目を引きつけるような尖った表現を求める指揮者ではありませんでした。

彼こそは真の意味での職人指揮者でした。

素っ気ないほどの冷たさで作品を精緻に分析するように演奏すれば人の目は引きつけます。

指揮台の上で飛び跳ねるほどの勢いで、声涙倶に下るような演奏をしても人の目は引きつけます。

そして、そう言うことが悪いことだとは決して思わないですし、作品が内包する多様性の反映だと言えることも承知はしています。

しかし、バルビローリは、そう言う「基準ライン」からずれることによって己の存在をアピールするというスタンスとは全く無縁のところで音楽をやった人でした。

もちろん、バルビローリと言えば弦楽器の歌わせ方がとても上手だったと言うイメージはありますから、その大トロか中トロのような響きで音楽に濃厚な味わいを与えることもありました。

しかし、それでも「基準ライン」から逸脱したと感じるほどのデフォルメとは無縁でした。

しかし、逸脱はしなくても彼の音楽には常に人肌の温もりと人間的な暖かみに満ちたパッションがあふれていました。

ですから、シベリスと言えばどこか北国のひんやりした空気感で彩られることが多いのですが、バルビローリの指揮棒にかかれば人間的な暖かみとパッションに満ちたシベリウスが立ちあらわれるのでした。

とは言っても、彼の手兵であったハレ管の響きはそれほど上等とは言えないことは事実です。

その響きをプアとまでは言いませんが、リッチでないことは否定しようがありません。

しかし、80年代にカラヤンがベルリンフィルを使って録音したシベリウスは響きがあまりにもリッチであるがゆえに、聞き終わった後に妙な虚しさを感じたことも事実でした。

例えば、ベルリンフィルの能力をフルに活用して音価を目一杯長めに取った第2番の終楽章などは、結果としてハリウッドの映画音楽のように響いてしまったことも事実なのです。

確かに、時代が下がるにつれてベルグルンド盤、さらにはサラステ盤、ヴァンスカ盤などが出てきて、このバルビローリ盤にはいくつもの問題点を感じるようになってきたことは事実です。

フィンランド語が内包するリズムに従って彼の音楽を徹底的に解剖して、その成果を精緻に再現するという方法論は、今まで聞いたことがなかったような新しいシベリスの姿を提示してくれました。

そうなると、ハレ管の抱える問題とバルビローリの職人的気質に物足りなさを感じることも事実です。

さらに言えば、フィンランド語のリズムが分からない奴にはシベリウスの音楽が分かるはずがない等という「原理主義」的イデオロギーも持ち込まれて、最近ではすっかり影が薄くなりつつあることも否定できません。

ですから、この録音はシベリウス演奏の「メートル原器」としての地位は既に失っていることは否定できません。

しかし、その手の「原理主義」的イデオロギーには注意が必要なことはクラシック音楽だけに限った話ではなくて、社会における色々な場面で思い知らされてきました。

今さら繰り返すまでもないことですが、「原理主義」の問題点は、自らの「原理」のみを絶対的なものとしてそれ以外のアプローチの全てを「誤った」ものとして全否定してしまうことです。

とは言え、寛容で多様性を許容する「原理主義」というのは論理矛盾そのものですから、その手の「原理主義」に絡め取られないためには自分の身近な場所に対抗勢力を養っておく必要があります。

あの「ピリオド演奏」という「原理主義」にしても、身近に50~60年代の古き良き録音を養っておけば、あんなにも容易く絡め取られることはなかったのです。

ですから、このバルビローリとハレ管によるシベリウス演奏なども、絶対に「過去のもの」にしてしまってはいけない録音だと言えます。

そして、常に身近に置いておいて、時々は聞き直してみるべき演奏なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-06-27:猫田憶良

- 人を鼓舞する演奏だと思います。

2021-08-28:コタロー

- この交響曲は、シベリウスの作品の中では、「実りの秋」を想わせるような滋味を感じさせてくれます。

バルビローリの演奏は、シベリウスの心情を大らかに歌い上げていて立派なものです。それにしては、レイティングが低いのが実に意外です。もしかしたら現代の聴き手は、もっと精緻なシベリウスを求めているのかもしれません。それでバルビローリのシベリウスの評価が貶められているのだとすれば、まことに残念なことだと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)