Home|更新履歴(リスニングルーム)

大阪だけでプロのオーケストラが4つも存在しています。それに加えて京都と西宮にも立派な力量を持ったプロオケが存在しているのですから(奈良も忘れるな!と怒られた^^;)、経営的には随分と大変だろうなと心配せずにおれません。そして、驚くのはそのプ...

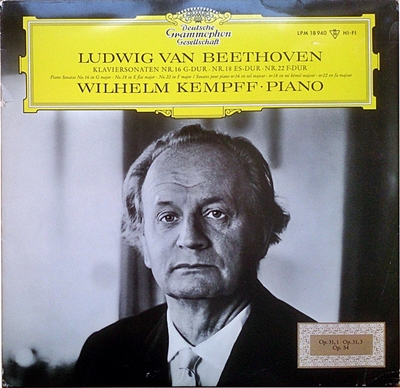

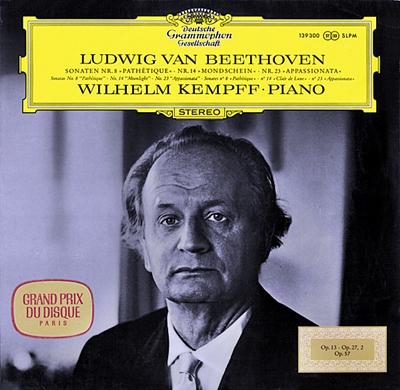

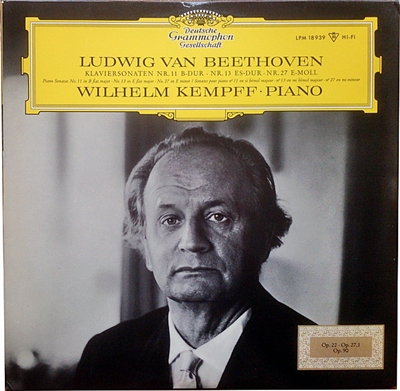

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

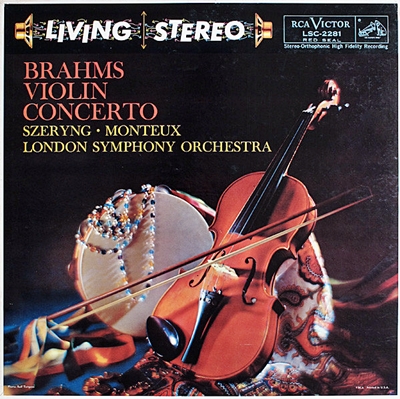

ピエール・モントゥー、ヘンリック・シェリング、そしてロンドン響と言う組み合わせでケネス・ウィルキンソンなどのDeccaのメンバーが録音を行ったというのは、考えてみれば珍しい事です。この背景にはアメリカのレーベルCapitolがそれまでのDe...

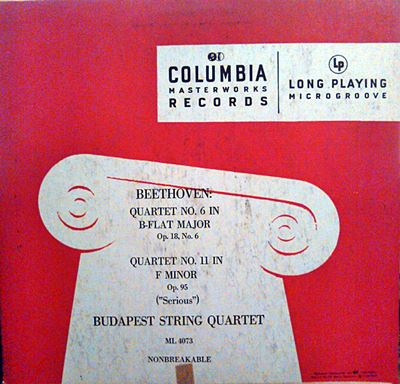

ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

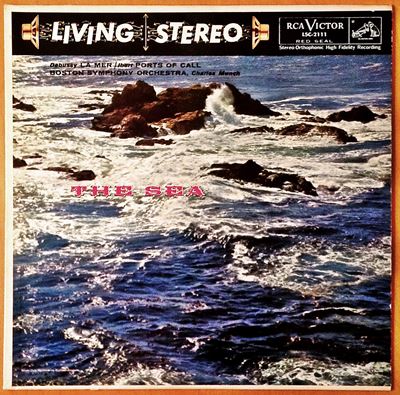

退職をしてからオーディオ関係のつながりが増えてきました。つまりはそう言う場に顔を出すことが多くなり、そう言う中で知り合ってお互いのお宅を訪問し会う機会が増えたからです。 そんな中で気づいたのは、ドビュッシーに代表されるようなフランス系の音...

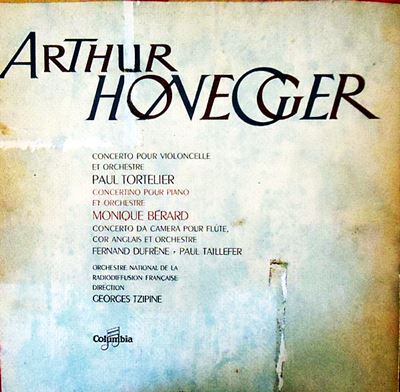

率直に行って、ほとんど聞いたことのない作品を、ほとんど聞いたことのない演奏家が録音したものをあれこれ評価するというのは避けるべきだろうと思われます。 何しろ、オネゲルのチェロ協奏曲を聞いたのはこの録音が初めてですし、ジョルジュ・ツィピーヌ...

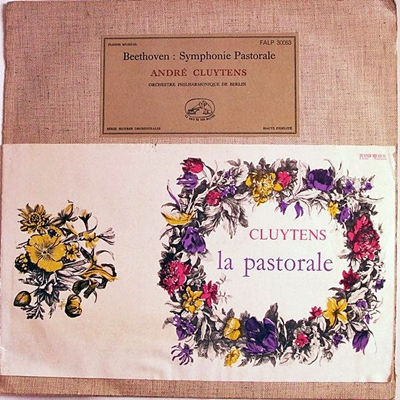

最近になって、クリュイタンス&ベルリンフィルによるベートーベンの交響曲全集に勘違いしているところがあることに気づきました。それは、第7番の交響曲の録音クレジットを1957年2月としていたことで、正しくは1960年3月10日&14日録音でした...

最近になって、クリュイタンス&ベルリンフィルによるベートーベンの交響曲全集に勘違いしているところがあることに気づきました。それは、第7番の交響曲の録音クレジットを1957年2月としていたことで、正しくは1960年3月10日&14日録音でした...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

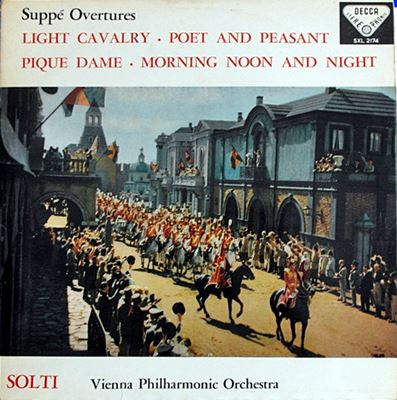

1958年にショルティはウィーンフィルと「ラインの黄金」を録音し、これが営業的にも大成功をおさめます。 クラシック音楽の録音というものは短期的に大きな売り上げを記録するものではなくて、その代わりに著作隣接権が消失するまでの長きにわたって売...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

私はこの作品が意外と好きでして良く聞きます。 その好きな理由の大部分は冒頭の伸びやかなコールアングレによって奏される「羊飼いの歌」にあります。そして、その伸びやかな風情がこの作品全体を貫いているからです。 しかしながら、その伸びやかな雰...

カヤヌスの録音を紹介したときに「こんな古い録音はやめてくれ」という声が聞こえてきそうだと書いたのですが、これはそれよりも古い1927年の録音なのですから、さらに呆れられそうです。 しかし、実は、この録音はとっくの昔にすでに紹介しているもの...

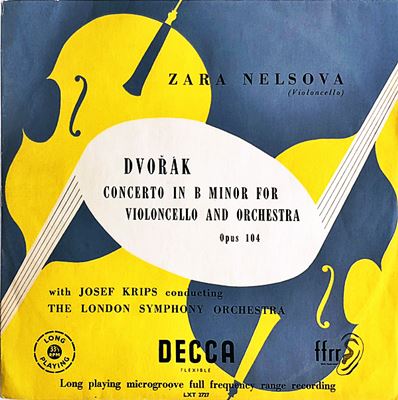

ザラ・ネルソヴァという名前も今となっては多くの人の記憶から消えてしまっていることでしょう。ですから、彼女の録音(ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 作品19)を初めて紹介したときには、その経歴などに関しても少しばかり詳しく紹介しました。 ...

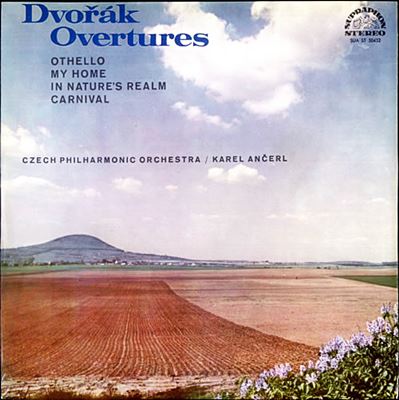

ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

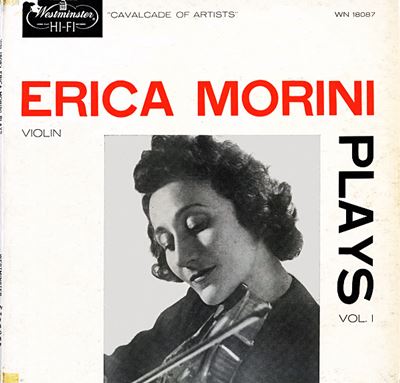

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

「Decca」は1957年から突然イスラエルフィルとの録音を開始します。 率直に言って当時のイスラエルフィルは弦楽器と木管楽器に関してはそれなりのクオリティを保持していましたが、金管楽器に関しては明らかに見劣りがしました。ですから、「De...

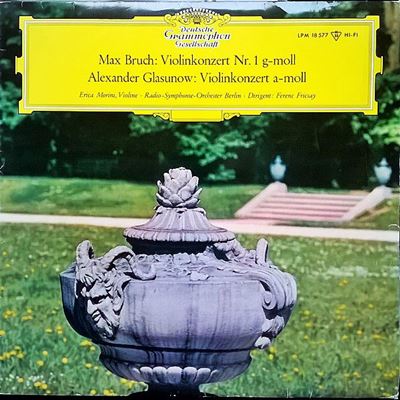

レパートリーがウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていたエリカ・モリーニにしては珍しいレパートリーだといえます。しかし、そこはやはりモリーニであって、同時代のハイフェッツの録音を較べてみれば、そこからはアメリカとヨ...

レパートリーがウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていたエリカ・モリーニにしては珍しいレパートリーだといえます。しかし、そこはやはりモリーニであって、同時代のハイフェッツの録音を較べてみれば、そこからはアメリカとヨ...

1958年にショルティはウィーンフィルと「ラインの黄金」を録音し、これが営業的にも大成功をおさめます。 クラシック音楽の録音というものは短期的に大きな売り上げを記録するものではなくて、その代わりに著作隣接権が消失するまでの長きにわたって売...

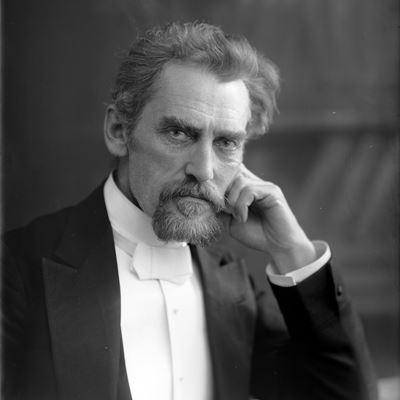

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。 おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。 まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。 しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それ...

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。 おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。 まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。 しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それ...

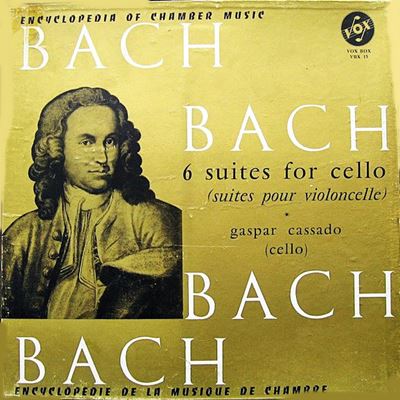

ガスパール・カサドと言えば伝説のピアニストと言われる原智恵子の夫であり、さらにはカザルスの弟子としても有名なチェリストでした。しかし、チェリストとしてはどうしても師であるカザルスの陰に隠れてしまって影が薄いと言わざるを得ません。 しかし、...

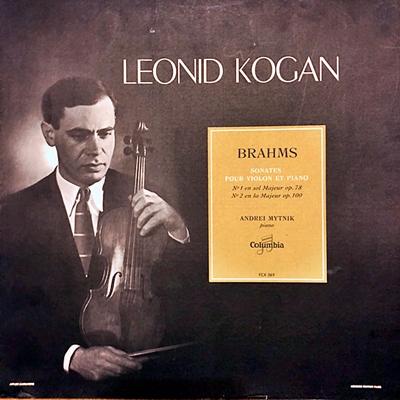

こういうブラームスを聴かされてしまうと困ってしまいます。 何故ならば、ここにあるのは「女々しくないブラームス」だからです。 いや、今の時代に「女々しい」などと言う漢字表現を使うとお叱りを受けるかしれませんし、ブラームスという人の本質...

ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

ヨーゼフ・クリップスという指揮者に対する評価は低い。それこそ、徹底的に低い。 その典型はカルショーでしょう。 彼はシューリヒトを俎上に上げて「シューベルトの未完成交響曲の第1楽章を、すべてテンポの異なる11の解釈で演奏した」と皮肉を述べ、...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

シューベルトの「4つの即興曲」は「D935」とか「D899」という番号でひとまとめにされているので、なんだか4曲で一つの全体を為しているような気がします。 確かに、この「D899」は1817年に、「D935」は1827年にまとめて作曲されて...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2019-06-01]・・・ドビュッシー:管弦楽のための映像

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1957年12月16日録音大阪だけでプロのオーケストラが4つも存在しています。それに加えて京都と西宮にも立派な力量を持ったプロオケが存在しているのですから(奈良も忘れるな!と怒られた^^;)、経営的には随分と大変だろうなと心配せずにおれません。そして、驚くのはそのプ...

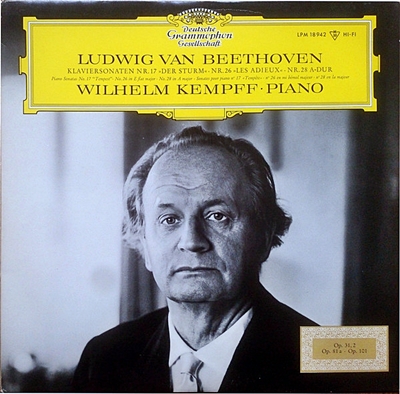

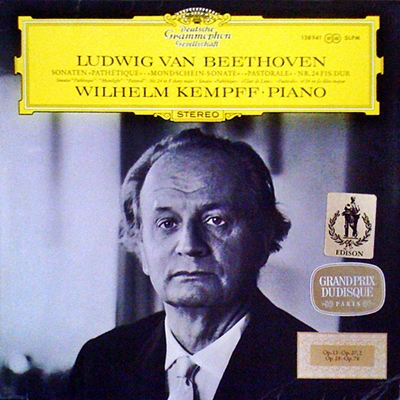

[2019-05-31]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-05-30]・・・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)ヘンリク・シェリング ピエール・モントゥ指揮 ロンドン交響楽団 1958年録6月18日~20日録音ピエール・モントゥー、ヘンリック・シェリング、そしてロンドン響と言う組み合わせでケネス・ウィルキンソンなどのDeccaのメンバーが録音を行ったというのは、考えてみれば珍しい事です。この背景にはアメリカのレーベルCapitolがそれまでのDe...

[2019-05-29]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 「セリオーソ」 Op.95

ブダペスト弦楽四重奏団 1941年12月5日録音ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

[2019-05-28]・・・ドビュッシー:3つの交響的スケッチ「海」

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1956年12月9日録音退職をしてからオーディオ関係のつながりが増えてきました。つまりはそう言う場に顔を出すことが多くなり、そう言う中で知り合ってお互いのお宅を訪問し会う機会が増えたからです。 そんな中で気づいたのは、ドビュッシーに代表されるようなフランス系の音...

[2019-05-27]・・・オネゲル:チェロ協奏曲

(Cello)ポール・トルトゥリエ:ジョルジュ・ツィピーヌ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年録音率直に行って、ほとんど聞いたことのない作品を、ほとんど聞いたことのない演奏家が録音したものをあれこれ評価するというのは避けるべきだろうと思われます。 何しろ、オネゲルのチェロ協奏曲を聞いたのはこの録音が初めてですし、ジョルジュ・ツィピーヌ...

[2019-05-26]・・・ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」

アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年10月27日&11月1日録音最近になって、クリュイタンス&ベルリンフィルによるベートーベンの交響曲全集に勘違いしているところがあることに気づきました。それは、第7番の交響曲の録音クレジットを1957年2月としていたことで、正しくは1960年3月10日&14日録音でした...

[2019-05-25]・・・ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年2月20日~22日録音最近になって、クリュイタンス&ベルリンフィルによるベートーベンの交響曲全集に勘違いしているところがあることに気づきました。それは、第7番の交響曲の録音クレジットを1957年2月としていたことで、正しくは1960年3月10日&14日録音でした...

[2019-05-24]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-05-23]・・・スッペ:「ウィーンの朝・昼・晩」序曲

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年5月録音1958年にショルティはウィーンフィルと「ラインの黄金」を録音し、これが営業的にも大成功をおさめます。 クラシック音楽の録音というものは短期的に大きな売り上げを記録するものではなくて、その代わりに著作隣接権が消失するまでの長きにわたって売...

[2019-05-22]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第15番「田園」 ニ長調 Op.28

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

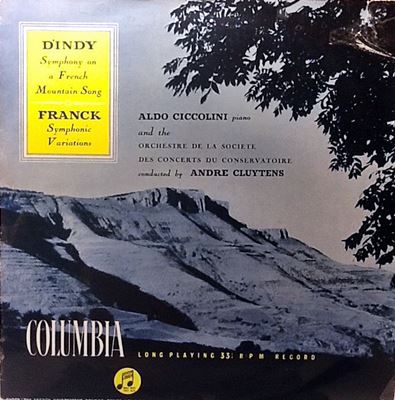

[2019-05-21]・・・ダンディ:フランス山人の歌による交響曲

アンドレ・クリュイタンス指揮 (P)アルド・チッコリーニ パリ音楽院管弦楽団 1953年6月16日&29日録音私はこの作品が意外と好きでして良く聞きます。 その好きな理由の大部分は冒頭の伸びやかなコールアングレによって奏される「羊飼いの歌」にあります。そして、その伸びやかな風情がこの作品全体を貫いているからです。 しかしながら、その伸びやかな雰...

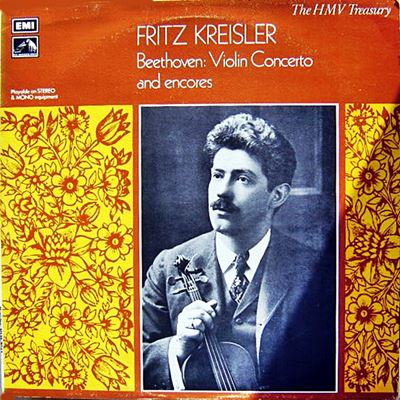

[2019-05-20]・・・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

(Vn)フリッツ・クライスラー:レオ・ブレッヒ指揮、ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月14日&16日録音カヤヌスの録音を紹介したときに「こんな古い録音はやめてくれ」という声が聞こえてきそうだと書いたのですが、これはそれよりも古い1927年の録音なのですから、さらに呆れられそうです。 しかし、実は、この録音はとっくの昔にすでに紹介しているもの...

[2019-05-19]・・・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

(Cell)ザラ・ネルソヴァ:ヨーゼフ・クリップス指揮、ロンドン交響楽団 1951年12月録音録音ザラ・ネルソヴァという名前も今となっては多くの人の記憶から消えてしまっていることでしょう。ですから、彼女の録音(ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 作品19)を初めて紹介したときには、その経歴などに関しても少しばかり詳しく紹介しました。 ...

[2019-05-18]・・・ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」 Op.92

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年11月17日録音ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

[2019-05-17]・・・グルック:オルフェオとエウリディーチェより「メロディー」

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

[2019-05-16]・・・モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」

ヨーゼフ・クリップス指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1957年4月録音「Decca」は1957年から突然イスラエルフィルとの録音を開始します。 率直に言って当時のイスラエルフィルは弦楽器と木管楽器に関してはそれなりのクオリティを保持していましたが、金管楽器に関しては明らかに見劣りがしました。ですから、「De...

[2019-05-15]・・・グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:ワルター・ヘンドル指揮 RCAビクター交響楽団 1963年6月3日~4日録音レパートリーがウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていたエリカ・モリーニにしては珍しいレパートリーだといえます。しかし、そこはやはりモリーニであって、同時代のハイフェッツの録音を較べてみれば、そこからはアメリカとヨ...

[2019-05-14]・・・グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82

(Vn)エリカ・モリーニ:フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団 1958年10月14日~17日録音レパートリーがウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていたエリカ・モリーニにしては珍しいレパートリーだといえます。しかし、そこはやはりモリーニであって、同時代のハイフェッツの録音を較べてみれば、そこからはアメリカとヨ...

[2019-05-13]・・・スッペ:「スペードの女王」序曲

ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年5月録音1958年にショルティはウィーンフィルと「ラインの黄金」を録音し、これが営業的にも大成功をおさめます。 クラシック音楽の録音というものは短期的に大きな売り上げを記録するものではなくて、その代わりに著作隣接権が消失するまでの長きにわたって売...

[2019-05-12]・・・シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op. 39

ロベルト・カヤヌス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1930年5月21日~23日録音今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。 おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。 まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。 しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それ...

[2019-05-11]・・・シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

ロベルト・カヤヌス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1930年5月27日~28日録音今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。 おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。 まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。 しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それ...

[2019-05-10]・・・バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調 BWV1012

(Cell)ガスパール・カサド 1957年録音ガスパール・カサドと言えば伝説のピアニストと言われる原智恵子の夫であり、さらにはカザルスの弟子としても有名なチェリストでした。しかし、チェリストとしてはどうしても師であるカザルスの陰に隠れてしまって影が薄いと言わざるを得ません。 しかし、...

[2019-05-09]・・・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 「雨の歌」 Op. 78

(Vn)レオニード・コーガン:(P)アンドレイ・ムイトニク 1955年録音こういうブラームスを聴かされてしまうと困ってしまいます。 何故ならば、ここにあるのは「女々しくないブラームス」だからです。 いや、今の時代に「女々しい」などと言う漢字表現を使うとお叱りを受けるかしれませんし、ブラームスという人の本質...

[2019-05-08]・・・ドヴォルザーク:序曲「自然の王国で」 Op.91

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年11月17日録音ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

[2019-05-07]・・・シューベルト(ウィルヘルミ編):アヴェ・マリア

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

[2019-05-06]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1953年10月録音ヨーゼフ・クリップスという指揮者に対する評価は低い。それこそ、徹底的に低い。 その典型はカルショーでしょう。 彼はシューリヒトを俎上に上げて「シューベルトの未完成交響曲の第1楽章を、すべてテンポの異なる11の解釈で演奏した」と皮肉を述べ、...

[2019-05-05]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-05-04]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 Op.27-1

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月14日~15日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-05-03]・・・シューベルト: 4つの即興曲 D.899 第2番&第3番

(P)ディヌ・リパッティ 1950年9月16日録音シューベルトの「4つの即興曲」は「D935」とか「D899」という番号でひとまとめにされているので、なんだか4曲で一つの全体を為しているような気がします。 確かに、この「D899」は1817年に、「D935」は1827年にまとめて作曲されて...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)