Home|更新履歴(リスニングルーム)

ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

さて、オッテルローの別の録音を聞こうと思って取り出してきたのがこのマーラーの4番でした。 よく知られているように、メンゲルベルク&コンセルトヘボウとマーラーの関係に代表されるように、オランダという国は最後までマーラーを演奏し続けました。そ...

彼らが演奏したモーツァルトの「ディヴェルティメント ニ長調 K.136」は実に見事ものでした。 すでに紹介しているように、ミュンヒンガーがシュトゥットガルトで室内管弦楽団を設立したのは戦争が終わった1945年のことでした。弦楽器を主体とした...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

「ウィレム・ヴァン・オッテルロー」と言う指揮者の知名度はかなり低いかと思われます。調べてみれば、このサイトでも1951年に録音された幻想交響曲がアップされているだけです。 そして、その音源を紹介する中でも「フルトヴェングラー統治下のベルリ...

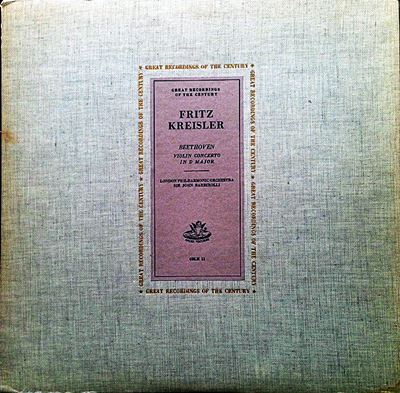

クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

月に一度程度のペースで日本橋を中心として中古レコード店をまわるのが楽しみの一つとなっています。若い頃は、ランチを終えたあとに妻の買い物に同行していたのですが、それは途轍もない「忍耐(^^;」を強いられますし、彼女にしても「落ち着かない」と言...

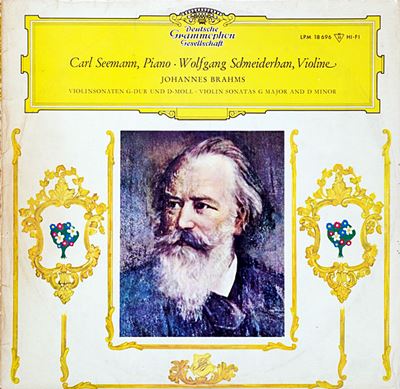

シュナイダーハンとゼーマンはよいコンビだったようで、実にたくさんの録音を残しています。このコンビによるもっとも目につく業績は1959年の5月に集中的に録音されたベートーベンのヴァイオリンソナタの全集でしょう。ただし、これに関しては、シュナイ...

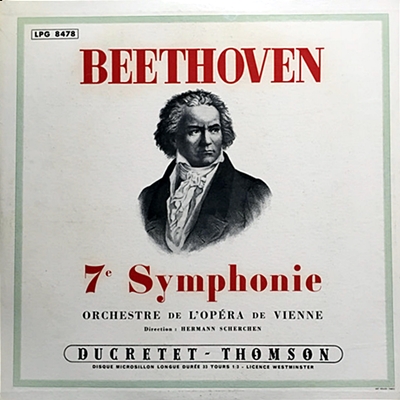

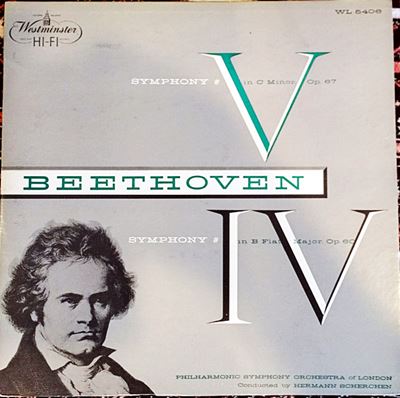

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

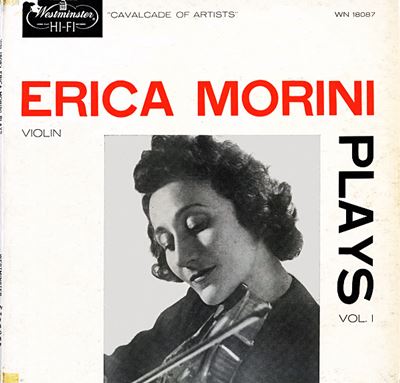

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

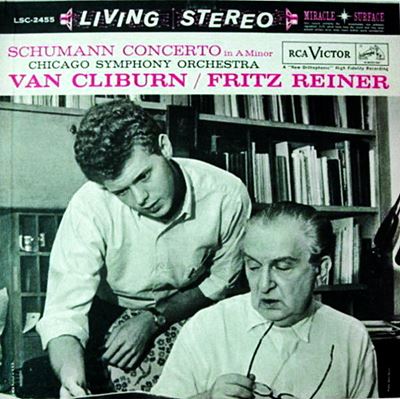

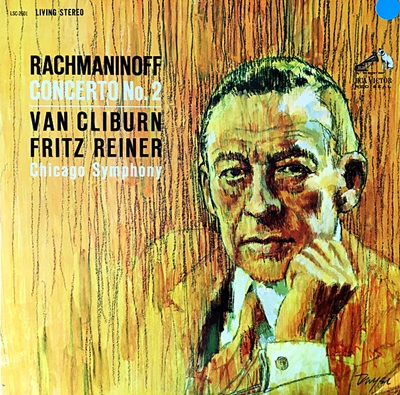

クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でし...

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

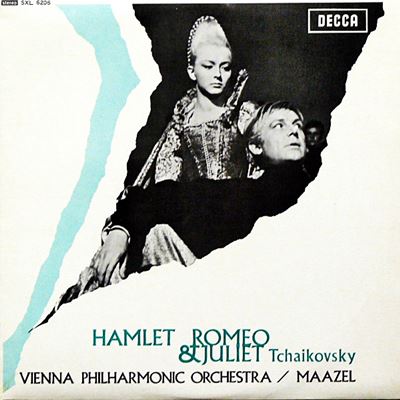

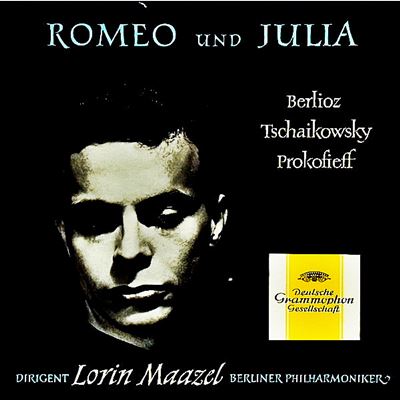

この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

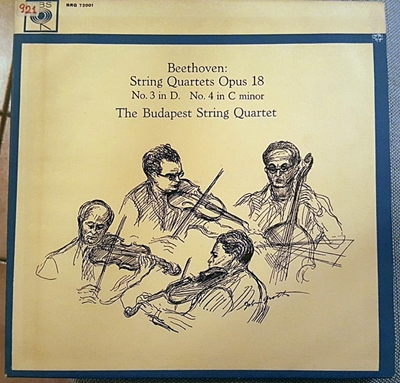

ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

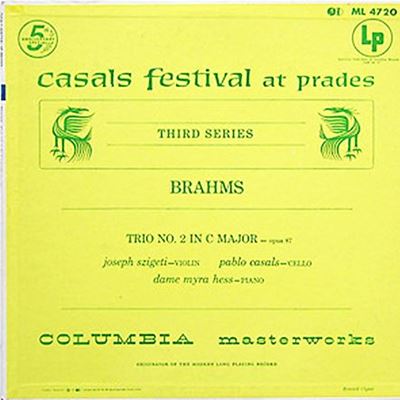

この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかと...

クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でし...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

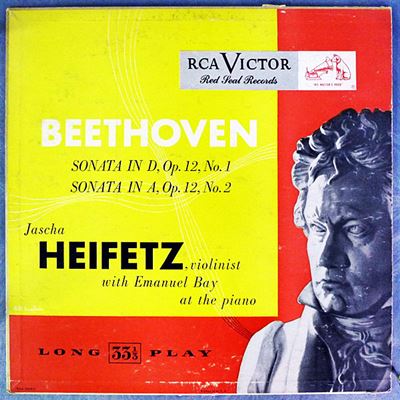

ハイフェッツは1947年の12月16日と17日の二日間で以下の4曲を録音しています。 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調, Op.12-1 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調, Op.12-2 ...

ふと気がついてみれば、クライバーンの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。そうなってしまう背景には、このピアニストに対してどうしてもつきまとってしまう「三面記事的な興味」への嫌悪感と、その結果として、その才能を若くして食いつぶさ...

この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

こういうブラームスを聴かされてしまうと困ってしまいます。 何故ならば、ここにあるのは「女々しくないブラームス」だからです。 いや、今の時代に「女々しい」などと言う漢字表現を使うとお叱りを受けるかしれませんし、ブラームスという人の本質...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2019-06-30]・・・ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲第14番 ハ短調 RV.480

(Bassoon)シャーマン・ウォルト ジンプラー・シンフォニエッタ 1958年10月29日~30日録音ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

[2019-06-29]・・・マーラー:交響曲第4番

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 (S)テレーザ・シュティヒ=ランダル ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1956年5月7日~9日録音さて、オッテルローの別の録音を聞こうと思って取り出してきたのがこのマーラーの4番でした。 よく知られているように、メンゲルベルク&コンセルトヘボウとマーラーの関係に代表されるように、オランダという国は最後までマーラーを演奏し続けました。そ...

[2019-06-28]・・・モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1951年録音彼らが演奏したモーツァルトの「ディヴェルティメント ニ長調 K.136」は実に見事ものでした。 すでに紹介しているように、ミュンヒンガーがシュトゥットガルトで室内管弦楽団を設立したのは戦争が終わった1945年のことでした。弦楽器を主体とした...

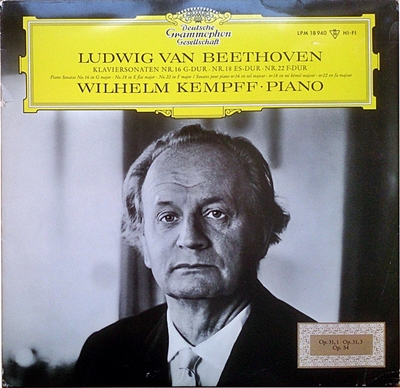

[2019-06-27]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第19番 ト短調 Op.49-1

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月9日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-06-27]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第20番 ト長調 Op.49-2

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月9日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-06-26]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年6月18日~25日録音「ウィレム・ヴァン・オッテルロー」と言う指揮者の知名度はかなり低いかと思われます。調べてみれば、このサイトでも1951年に録音された幻想交響曲がアップされているだけです。 そして、その音源を紹介する中でも「フルトヴェングラー統治下のベルリ...

[2019-06-25]・・・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)フリッツ・クライスラー:ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1936年6月18日&22日録音クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

[2019-06-24]・・・ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲第13番 ハ長調 RV.477

(Bassoon)シャーマン・ウォルト ジンプラー・シンフォニエッタ 1958年10月29日~30日録音ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

[2019-06-23]・・・ヴィターリ:シャコンヌ

(Vn)ヘンリク・シェリング:(P)チャールズ・ライナー 1959年3月録音月に一度程度のペースで日本橋を中心として中古レコード店をまわるのが楽しみの一つとなっています。若い頃は、ランチを終えたあとに妻の買い物に同行していたのですが、それは途轍もない「忍耐(^^;」を強いられますし、彼女にしても「落ち着かない」と言...

[2019-06-22]・・・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 「雨の歌」 Op. 78

(Vn)ヴォルフガング・シュナイダーハン:(P)カール・ゼーマン 1960年2月6日~12日年録音シュナイダーハンとゼーマンはよいコンビだったようで、実にたくさんの録音を残しています。このコンビによるもっとも目につく業績は1959年の5月に集中的に録音されたベートーベンのヴァイオリンソナタの全集でしょう。ただし、これに関しては、シュナイ...

[2019-06-21]・・・ベートーベン:交響曲第1番ハ長調 作品21

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年10月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2019-06-20]・・・パラディス/ドゥシキン編:シチリア舞曲

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

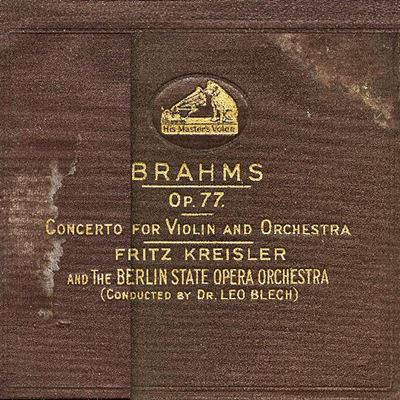

[2019-06-19]・・・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)フリッツ・クライスラー:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1927年11月21日,23日&25日録音クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

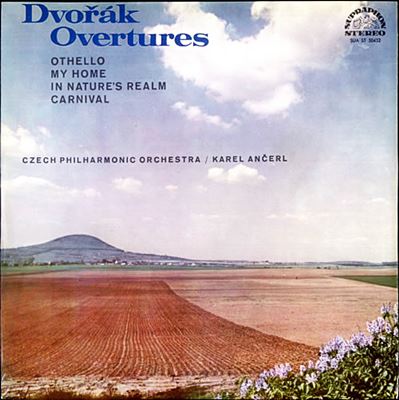

[2019-06-18]・・・ドヴォルザーク:序曲「オテロ」 Op.93

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年2月録音ふと気がつくと、ドヴォルザークの「序曲」をほとんどアップしていないことに気づきました。 すでに何度かふれたことなのですが、名前はとても有名なのに、聞かれる機会のある作品がとても少ないという作曲家がいます。もっとも、その作曲家が「寡作」であ...

[2019-06-17]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

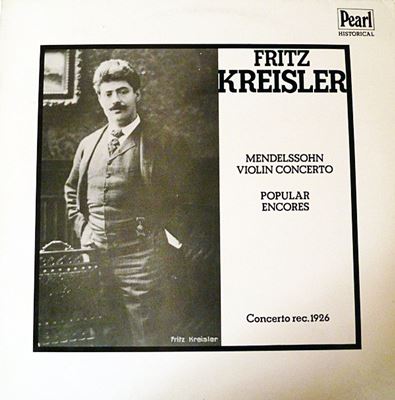

[2019-06-16]・・・メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

(Vn)フリッツ・クライスラー:レオ・ブレッヒ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1926年12月10日録音クライスラーの古い録音(1926年録音のベートーベンのヴァオリン協奏曲)を紹介したときに、予想以上に多くの方から好意的に受け取ってもらえたので、いささか驚いてしまいました。何しろ、あの録音をアップする直前にもカヤヌスによる、これまた古いシベ...

[2019-06-15]・・・シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年4月16日録音クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でし...

[2019-06-14]・・・モーツァルト(ブルメスター編):メヌエットNO.1

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

[2019-06-13]・・・ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年6月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2019-06-12]・・・チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

ロリン・マゼール指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年5月録音この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

[2019-06-11]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127

ブダペスト弦楽四重奏団 1942年2月26日録音ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

[2019-06-10]・・・ブラームス:ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 作品87

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:(Cello)パブロ・カザルス (P)マイラ・ヘス 1952年6月16日録音この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかと...

[2019-06-09]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1961年5月4日,12日録音クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でし...

[2019-06-08]・・・ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67運命

ヘルマン・シェルヘン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団:1954年9月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2019-06-07]・・・ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調, Op.12-1

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (P)エマニュエル・ベイ 1947年12月16日~17日録音ハイフェッツは1947年の12月16日と17日の二日間で以下の4曲を録音しています。 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調, Op.12-1 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調, Op.12-2 ...

[2019-06-06]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1962年3月31日&4月2日録音ふと気がついてみれば、クライバーンの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。そうなってしまう背景には、このピアニストに対してどうしてもつきまとってしまう「三面記事的な興味」への嫌悪感と、その結果として、その才能を若くして食いつぶさ...

[2019-06-05]・・・チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

ロリン・マゼール指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団録音 1957年6月録音この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

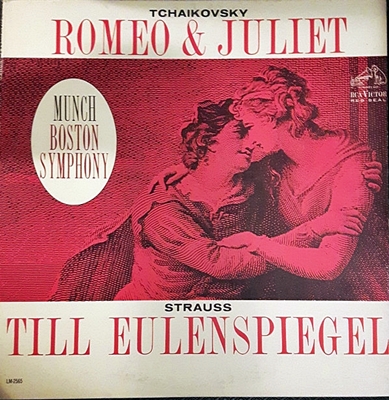

[2019-06-04]・・・チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1961年4月3日録音この作品はチャイコフスキー初期の管弦楽曲なのですが、モンタギュー家とキャピュレット家の深刻な対立が、音楽のもつれ合いとして、さらにはそのもつれが次々と積み重なっていくことによって見事に描き出されていきます。 そして、そのもつれ合いの中から...

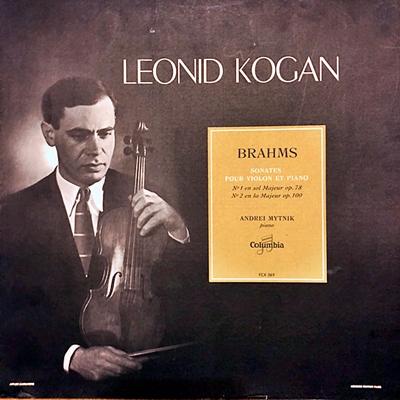

[2019-06-03]・・・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op. 100

(Vn)レオニード・コーガン:(P)アンドレイ・ムイトニク 1955年録音こういうブラームスを聴かされてしまうと困ってしまいます。 何故ならば、ここにあるのは「女々しくないブラームス」だからです。 いや、今の時代に「女々しい」などと言う漢字表現を使うとお叱りを受けるかしれませんし、ブラームスという人の本質...

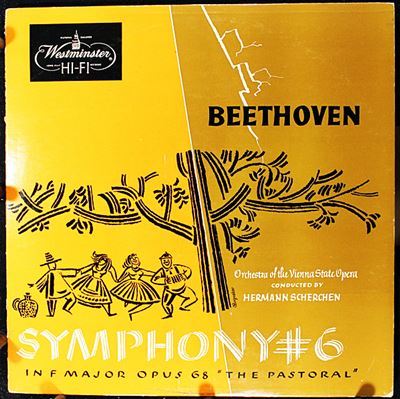

[2019-06-02]・・・ ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年6月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)