Home|クリュイタンス(Andre Cluytens)|ダンディ:フランス山人の歌による交響曲

ダンディ:フランス山人の歌による交響曲

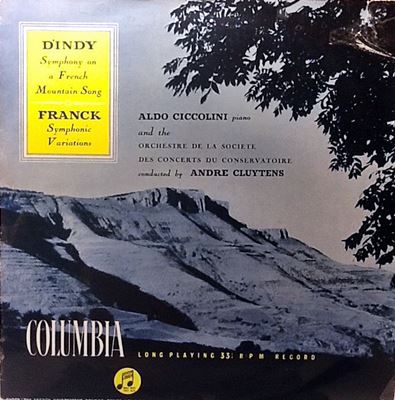

アンドレ・クリュイタンス指揮 (P)アルド・チッコリーニ パリ音楽院管弦楽団 1953年6月16日&29日録音

D'Indy:Symphony on a French Mountain Air, Op.25 [1.Assez lent]

D'Indy:Symphony on a French Mountain Air, Op.25 [2.Assez modere]

D'Indy:Symphony on a French Mountain Air, Op.25 [[3.Anime]

交響曲?ピアノ協奏曲?

ダンディはワーグナーの「リング」を聞いて感動し熱心なワグネリアンとして音楽家の第一歩をスタートさせますが、後にフランスの国民主義的な作曲へと変容を遂げていきます。その変容の第一歩を記したのが、この「フランス山人の歌による交響曲」です。

ダンディはパリに生まれてパリで育った人物ですが、もとは南仏アルデーシュ地方の貴族の血をひいています。その父祖の地とも言うべきアルデーシュ地方の民謡を採取する中で出会った牧夫の歌を素材として書き上げたのがこの作品です。

その素材とは、第1楽章の冒頭にコールアングレで奏される旋律で、実に伸びやかでのどかな風情がただようメロディです。ダンディはこの主題を核として、師であるフランクの交響曲と同じように循環形式によって全体の統一を図っています。

ダンディは当初この作品を管弦楽とピアノのための幻想曲として着想したようですが、結果としてそれを交響曲にスタイルを変えて1887年の夏に一気に書き上げました。ですから、聞きようによってはピアノ協奏曲の範疇に入れる方が妥当なような気もしますが、もう一歩踏み込んで聞いてみると、ピアノはあくまでもオケの中の一つの楽器として有機的に扱われているような気もします。

ダンディ自身はこの作品に「交響曲第1番」という名前を与えていますので本人としては交響曲として扱われるのが本意だったことは間違いありません。

なお、この作品にはワーグナーからの影響が色濃く残っていると指摘されることが多いのですが、ユング君にはそれよりもブルックナーのような響きがあちこちから聞こえてくるように思うのですが、いかがなものでしょうか?

顔ぶれからすれば、私にとっては好きそうな演奏が期待できたのですが・・・。

私はこの作品が意外と好きでして良く聞きます。その好きな理由の大部分は冒頭の伸びやかなコールアングレによって奏される「羊飼いの歌」にあります。そして、その伸びやかな風情がこの作品全体を貫いているからです。

しかしながら、その伸びやかな雰囲気を堪能させてくれる演奏というのはあまりありません。

それ以前に、このピアノ独奏付きの「交響曲」というスタイルは指揮者にとっては扱いにくいのか、これを積極的に取り上げたいと思う人は少ないようです。

と言うわけで、今さらながら気づいたのがクリュイタンス&パリ音楽院管弦楽とチッコリーニのコンビによる1953年の録音です。

いささか古い録音ではあるのですが、その顔ぶれからすれば、私にとっては好きそうな演奏が期待できます。

ところが、実際に聞いてみると、意外なほどにクリュイタンスが素直で丁寧に指揮をしているのです。それは、細部にこだわらない大らかさを最後まで貫き通したミンシュ盤とは随分と雰囲気が異なります。

さらに言えば、ミンシュ盤ではほどよく控えめで、これが基本的に「交響曲」であることに徹していたニコール・アンリオとは異なって、チッコリーニの方は「ソリスト」であることを主張してくるのです。

もちろん、そのあたりをどのように評価するかは人それぞれなのですが、私が期待したスタイルではなかったことは申し上げておかなければいけません。

それから、もう一つ気づいたのは、こういう「伸びやかさ」が求められる作品では、録音が「モノラル」だというのは結構なハンデになると言うことです。

その面でもRCAの優秀なスタッフによって録音されたミンシュ盤は幸せだったと言えます。

ただし、このクリュイタンス盤からは、この時代ならではなのコンセルヴァトワールのオケが持っていた色気のようなものが感じられる美点はあります。

とりわけ、管楽器の何処か妖しげな美しさは十分に魅力的です。そして、そのあたりがこういう古い録音を漁る魅力かもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)