Home|更新履歴(リスニングルーム)

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言えば、見...

カサドシュとフランチェスカッティという、この時代の大御所も言うべき二人によって、ベートーベンのヴァイオリンソナタが録音されています。 まず始めにクロイツェルと10番、1番のソナタが58年に録音され、残りは1961年にまとめて録音しています...

冒頭の弦のトレモロによる原子霧の彼方から味わいたっぷりのホルンが響いてきたときは、そう言う味わい深さで全体を貫いていくのかなと思わされました。それにしても、このハーグ・レジデンティ管弦楽団のホルンはいいですね。ベートーベンの交響曲でもいい味...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

カサドシュとフランチェスカッティという、この時代の大御所も言うべき二人によって、ベートーベンのヴァイオリンソナタが録音されています。 まず始めにクロイツェルと10番、1番のソナタが58年に録音され、残りは1961年にまとめて録音しています...

冒頭の弦のトレモロによる原子霧の彼方から味わいたっぷりのホルンが響いてきたときは、そう言う味わい深さで全体を貫いていくのかなと思わされました。それにしても、このハーグ・レジデンティ管弦楽団のホルンはいいですね。ベートーベンの交響曲でもいい味...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

1958年に、オッテルローは馴染みのウィーン響とベートーベンの5番を、そして手兵のハーグ・レジデンティ管弦楽団と8番を録音しています。一応はステレオ録音であるというのは有り難い話ですが、クオリティ的にはステレオという録音を開拓していったレー...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

この第8番は1959年の録音で、さらに言えばステレオ録音です。そう言うこともあってか、50年代の初めにモノラルで録音したときのハーグ・レジデンティ管弦楽団の響きとは、いささか趣が異なっています。さらに言えば、随分と控えめな表現ではあったので...

一応私も「アクセス解析」なるものをしているのですが、それを見ると、「室内楽作品」は人気がなくて、逆に「オーケストラ作品」は人気が高いと言う傾向が見て取れます。 それ以外には、「有名作品」は人気が高くて「マイナー作品」は人気がないとか、「有...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

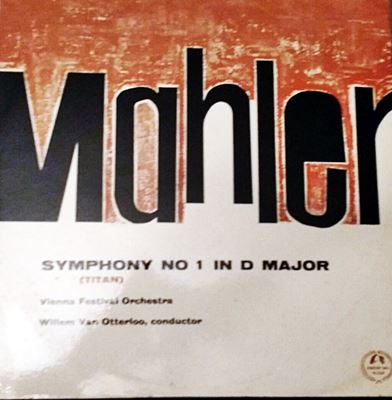

オッテルローの残した録音を眺めていると、ウィーン交響楽団との録音がたくさん残されていますから両者の関係は浅からぬものがあったのではないかと思われます。あくまでも私見ですが、マーラーの1番を録音した「ウィーン祝祭管弦楽団」という正体不明のオー...

50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

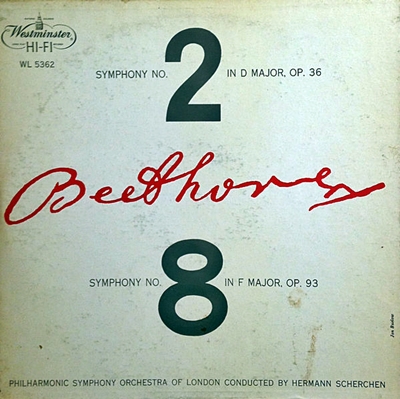

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

カレル・アンチェルの時も感じたのですが、このオッテルローなどはそれ以上に「忘れられよう」としている指揮者だとえいます。 しかし、アンチェルの残した録音に接してみて、その純度の高い結晶のような音楽に驚かされたのと同じように、このオッテルローも...

ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

オッテルローのマーラーが想像以上に素晴らしかったので、それ以外にないかと手もとの音源を探ってみればこの第1番「巨人」が出てきました。 しかしながら、この音源、録音があまり良くなく(おそらく復刻に使った音源があまりよくなかったのでしょう)、さ...

演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

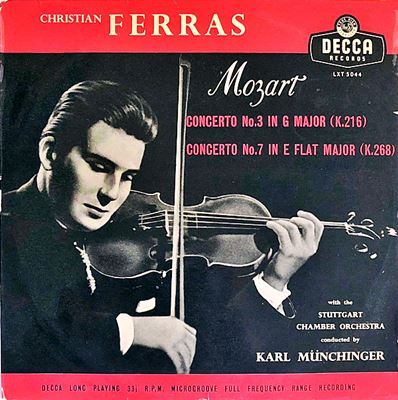

こういう、滴るような美音でモーツァルトを描ききったフェラスの演奏を聞かされると、「どうしてなんだ!」という思いがどうしても抑えきれません。 クリスチャン・フェラスと言えば、どうしても60年代にカラヤンと協演した録音でもって記憶されてい...

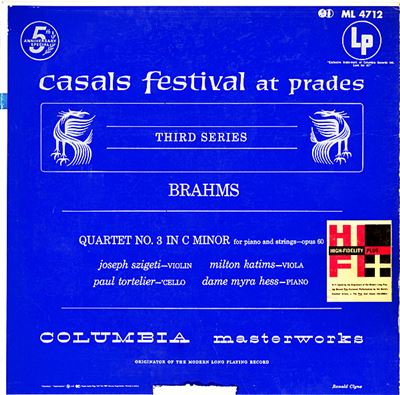

この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかと...

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

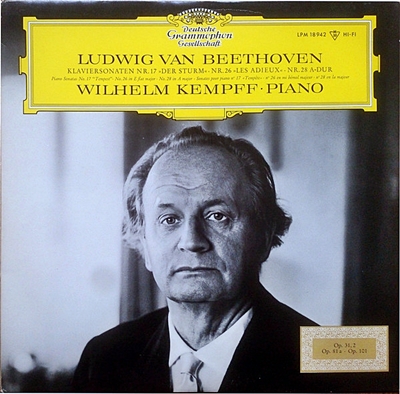

前のページ/次のページ[2019-10-20]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第28番 イ長調 Op.101

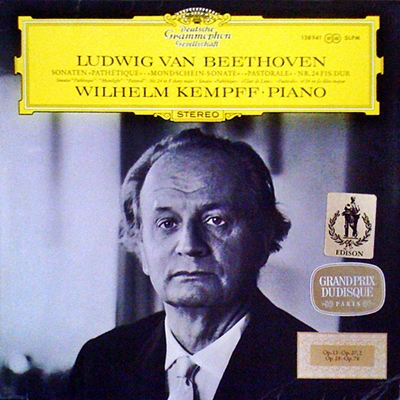

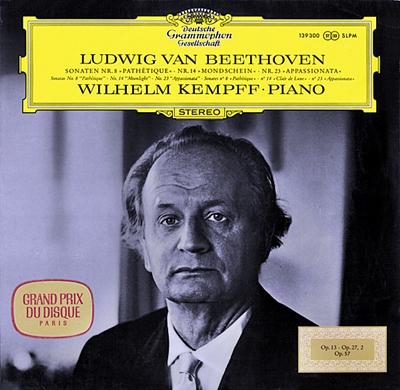

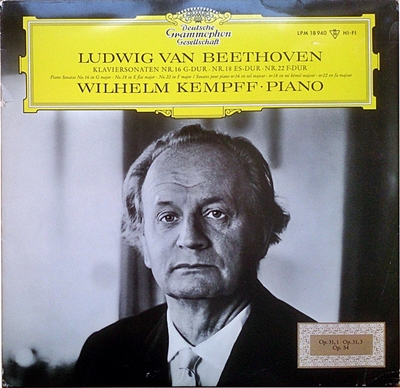

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

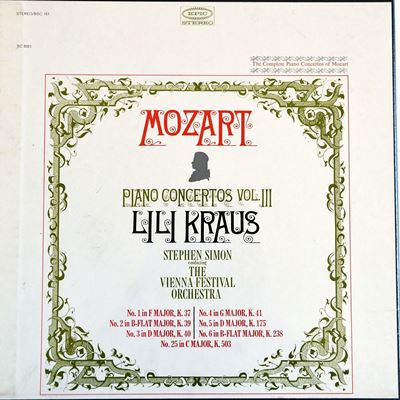

[2019-10-18]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第1番ヘ長調 , K.37

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1966年9月10日~19日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言えば、見...

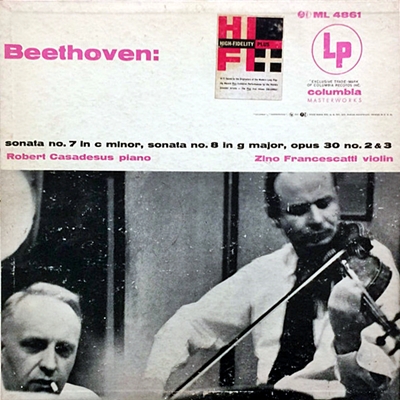

[2019-10-15]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3

(P)ロベール・カサドシュ (vn)ジノ・フランチェスカッティ 1961年10月2日~7日録音カサドシュとフランチェスカッティという、この時代の大御所も言うべき二人によって、ベートーベンのヴァイオリンソナタが録音されています。 まず始めにクロイツェルと10番、1番のソナタが58年に録音され、残りは1961年にまとめて録音しています...

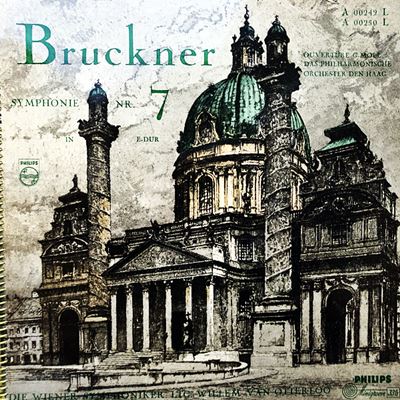

[2019-10-10]・・・ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1954年3月23日~26日録音冒頭の弦のトレモロによる原子霧の彼方から味わいたっぷりのホルンが響いてきたときは、そう言う味わい深さで全体を貫いていくのかなと思わされました。それにしても、このハーグ・レジデンティ管弦楽団のホルンはいいですね。ベートーベンの交響曲でもいい味...

[2019-10-04]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第27番 ホ短調 Op.90

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月14日~15日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-09-29]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2

(P)ロベール・カサドシュ (vn)ジノ・フランチェスカッティ 1961年10月2日~7日録音カサドシュとフランチェスカッティという、この時代の大御所も言うべき二人によって、ベートーベンのヴァイオリンソナタが録音されています。 まず始めにクロイツェルと10番、1番のソナタが58年に録音され、残りは1961年にまとめて録音しています...

[2019-09-26]・・・ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1953年5月6日~7日録音冒頭の弦のトレモロによる原子霧の彼方から味わいたっぷりのホルンが響いてきたときは、そう言う味わい深さで全体を貫いていくのかなと思わされました。それにしても、このハーグ・レジデンティ管弦楽団のホルンはいいですね。ベートーベンの交響曲でもいい味...

[2019-08-12]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 「告別」

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-29]・・・ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1958年2月23日~26日録音1958年に、オッテルローは馴染みのウィーン響とベートーベンの5番を、そして手兵のハーグ・レジデンティ管弦楽団と8番を録音しています。一応はステレオ録音であるというのは有り難い話ですが、クオリティ的にはステレオという録音を開拓していったレー...

[2019-07-28]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 Op.79

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-26]・・・バッハ:管弦楽組曲第4番 ニ長調 BWV1069

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

[2019-07-24]・・・ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1959年4月23日~24日録音この第8番は1959年の録音で、さらに言えばステレオ録音です。そう言うこともあってか、50年代の初めにモノラルで録音したときのハーグ・レジデンティ管弦楽団の響きとは、いささか趣が異なっています。さらに言えば、随分と控えめな表現ではあったので...

[2019-07-23]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第6番 イ長調 Op.30-1

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ (P)ロベール・カサドシュ 1961年10月2日~7日録音一応私も「アクセス解析」なるものをしているのですが、それを見ると、「室内楽作品」は人気がなくて、逆に「オーケストラ作品」は人気が高いと言う傾向が見て取れます。 それ以外には、「有名作品」は人気が高くて「マイナー作品」は人気がないとか、「有...

[2019-07-21]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-20]・・・ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲第17番 ハ長調 RV.472

(Bassoon)シャーマン・ウォルト ジンプラー・シンフォニエッタ 1958年10月29日~30日録音ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

[2019-07-18]・・・ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1953年2月22日~24日録音オッテルローの残した録音を眺めていると、ウィーン交響楽団との録音がたくさん残されていますから両者の関係は浅からぬものがあったのではないかと思われます。あくまでも私見ですが、マーラーの1番を録音した「ウィーン祝祭管弦楽団」という正体不明のオー...

[2019-07-17]・・・バッハ:管弦楽組曲第1番 ハ長調 BWV1066

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

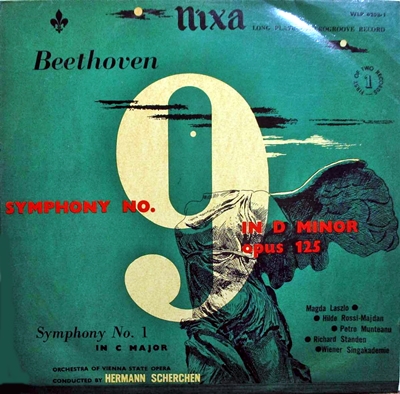

[2019-07-15]・・・ベートーベン:交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽 (S)マグダ・ラースロ (A)ヒルデ・レッスル=マイダン (T)ペトレ・ムンテアヌ (Bass)リヒャルト・シュタンデン ウィーン・アカデミー合唱団 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1953年7月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2019-07-14]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-13]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第22番 ヘ長調 Op.54

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-11]・・・ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1957年4月23日~24日録音カレル・アンチェルの時も感じたのですが、このオッテルローなどはそれ以上に「忘れられよう」としている指揮者だとえいます。 しかし、アンチェルの残した録音に接してみて、その純度の高い結晶のような音楽に驚かされたのと同じように、このオッテルローも...

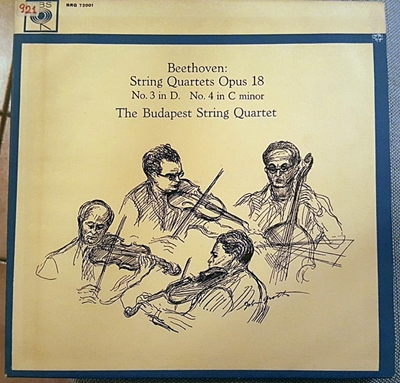

[2019-07-09]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第15番 イ短調 OP.132

ブダペスト弦楽四重奏団 1942年4月13日~14日録音ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

[2019-07-08]・・・ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲第8番 ヘ長調 RV.485

(Bassoon)シャーマン・ウォルト ジンプラー・シンフォニエッタ 1958年10月29日~30日録音ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

[2019-07-07]・・・J.S.バッハ:管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

[2019-07-06]・・・マーラー:交響曲第1番 ニ長調「巨人」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン祝祭管弦楽団 1963年リリース(50年代録音)オッテルローのマーラーが想像以上に素晴らしかったので、それ以外にないかと手もとの音源を探ってみればこの第1番「巨人」が出てきました。 しかしながら、この音源、録音があまり良くなく(おそらく復刻に使った音源があまりよくなかったのでしょう)、さ...

[2019-07-05]・・・ベートーベン:アノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-04]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第6番 変ホ長調 K.268/Anh.C 14.04(偽作)

(Vn)クリスチャン・フェラス:カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1954年録音こういう、滴るような美音でモーツァルトを描ききったフェラスの演奏を聞かされると、「どうしてなんだ!」という思いがどうしても抑えきれません。 クリスチャン・フェラスと言えば、どうしても60年代にカラヤンと協演した録音でもって記憶されてい...

[2019-07-03]・・・ブラームス:ピアノ四重奏曲第3番ハ短調 作品60

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:(P)マイラ・ヘス (Cello)ポール・トルトゥリエ (Viola)ミルトン・ケイティムス 1952年録音この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかと...

[2019-07-02]・・・ベートーベン:交響曲第8番ヘ長調 作品93

ヘルマン・シェルヘン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団:1954年9月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...

[2019-07-01]・・・バッハ:管弦楽組曲第2番 ロ短調 BWV1067

カール・ミュンヒンガー指揮 (Fl)ジャン=ピエール・ランパル シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

前のページ/次のページ

[2025-11-11]

ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調, Op.20(Beethoven:Septet in E-Flat Major, Op.20)バリリ弦楽アンサンブル&ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1954年録音(Barylli String Ensemble:Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1954)

[2025-11-10]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ト長調 BWV.541(J.S.Bach:Prelude and Fugue in G major, BWV 541)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-11-08]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)