Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|ベートーベン:交響曲第1番 ハ長調, Op.21

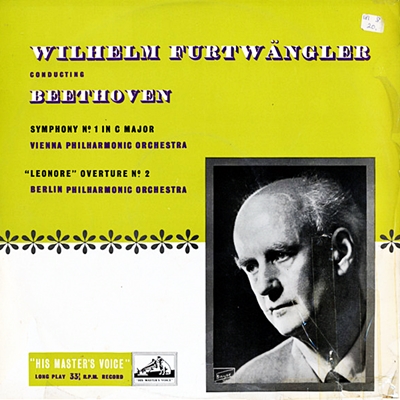

ベートーベン:交響曲第1番 ハ長調, Op.21

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団1952年11月24日&27日~28日録音

Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21 [1.Adagio Molto; Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21 [2.Andante Cantabile Con Moto]

Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21 [3.Menuetto; Allegro Molto E Vivace]

Beethoven:Symphony No.1 in C major , Op.21 [4.Adagio; Allegro Molto E Vivace]

栴檀は双葉より芳し・・・?

でも、影は薄いとは言っても「不滅の9曲」の一曲です。もしその他の凡百の作曲家がその生涯に一つでもこれだけの作品を残すことができれば、疑いもなく彼の代表作となったはずです。問題は、彼のあとに続いた弟や妹があまりにも出来が良すぎたために長兄の影がすっかり薄くなってしまったと言うことです。

この作品は第1番という事なので若書きの作品のように思われますが、時期的には彼の前期を代表する6曲の弦楽四重奏曲やピアノ協奏曲の3番などが書かれた時期に重なります。つまり、ウィーンに出てきた若き無名の作曲家ではなくて、それなりに名前も売れて有名になってきた男の筆になるものです。モーツァルトが幼い頃から交響曲を書き始めたのとは対照的に、まさに満を持して世に送り出した作品だといえます。それは同時に、ウィーンにおける自らの地位をより確固としたものにしようと言う野心もあったはずです。

その意気込みは第1楽章の冒頭における和音の扱いにもあらわれていますし、、最終楽章の主題を探るように彷徨う序奏部などは聞き手の期待をいやがうえにも高めるような効果を持っていてけれん味満点です。第3楽章のメヌエット楽章なども優雅さよりは躍動感が前面にでてきて、より奔放なスケルツォ的な性格を持っています。

基本的な音楽の作りはハイドンやモーツァルトが到達した地点にしっかりと足はすえられていますが、至る所にそこから突き抜けようとするベートーベンの姿が垣間見られる作品だといえます。

「全集」として完成しましたが・・・。

気がつけば、最後の残されていた第1番もパブリックドメインになっていました。ユーザーの方から指摘されて気がつくとは情けない(^^;。これで目出度く我がサイトにおいてもフルトヴェングラーのベートーベン交響曲全集が完成しました。しかし、この「全集」という考え方はいつ頃から始まったのでしょうか?

振り返ってみると、50年代の初め頃からブダペスト弦楽四重奏団がベートーベンの弦楽四重奏曲の全集を完成させていますし、ギーゼキングなんかもモーツァルトのピアノ曲全集みたいなモノを完成させています。それ以後、バックハウスやケンプ、ナットなんかがピアノソナタの全集を完成させていますし、交響曲では私の記憶に間違いなければ、ベルリンフィルを振って全集を完成させたのが嚆矢だったのではないでしょうか。ちょっと記憶だけが便りで曖昧ですが・・・、なんて書いてから戦前にトスカニーニがNBC交響楽団を振って全集を完成させていたのを思い出したし、シュナーベルがピアノソナタの全集を完成させていたのも思い出しました。しかし、考えてみればそれら戦前期の全集はまさに「偉業」とも呼ぶべきモノであり、ちょっと名前が売れると猫も杓子も「全集」を作っちゃうような昨今の安直さとはかけ離れたモノでした。

どうやら、この「全集」という考え方は、音楽ソフトの形態に大きく依存しているようです。

一枚で数分しか収録できないSP盤の時代に「全集」を作成するというのは大変なことです。作る方も大変ですが、それ以上に「買う」方が大変です。それらは、おそらくは大戦前には生き残っていた裕福な中産階級の存在抜きには成り立たない商売だったと思います。その事を考えれば、ソフトの形態がSPからLPに移行することによって、全集を作るにも買うにも多少は障壁が低くなりました。そして、その障壁はLPからCDへの移行によってさらに低くなったように見えます。

ただし、障壁が低くなるのは販売する側と購入する側に限った話であって、音楽を作る側のクリエイターにとってはその障壁の高さはソフトの形態にかかわらず厳然と存在します。性格も方向性も異なる作品群を一定の完成度を保ってすべて演奏するというのは考えられている以上に困難なことです。その事は、注文があれな何でも振っちゃう最近の指揮者を見ているとあまり感じないのですが、フルトヴェングラーにしてもクナにしても、昔の指揮者というのはその辺の選り好みは極めてシビアでした。

とにかく、自分には合わないと思う作品はほとんど取り上げません。ですから、同じような作品を飽きもしないで何度も何度も取り上げているのですが、聞き手の方もその事を全く怪しまないで、同じようなプログラムに何度も足を運んでいました。

牧歌的な時代だったのです。

その様な音楽家にとっては「全集」などと言うのは、音楽への「冒涜」としかうつらなかったはずです。そして、彼らは「全集」なんぞを完成させなかったことになんの悔いも残すことなくあっさりとあっちの方へ逝ってしまいました。

ところが、世間で「全集」なるものが次々とリリースされ始めると、ファンの方であっちの方へ逝ってしまった爺さん婆さんたちの「全集」を欲するようになってきます。まあ、クナなんかだと残された録音をどれほどかき集めても全集を作ることなど不可能なのですが、フルトヴェングラーならばそこまでレパートリーは限定していなかったので、「やってやれないことはない」と言うことで、彼の死後数十年にわたって録音探しがされました。とりわけ、彼の表芸とも言うべきベートーベンの交響曲全集を完成させることはファンの悲願となっていきます。

よく知られていることですが、問題だったのは、2番と8番です。つまり、フルトヴェングラーは表芸とも言うべきベートーベンの交響曲でさえ選り好みをしたのです。演奏会でもほとんど取り上げていませんからまともな形で録音が残っていることはないだろうと言われていました。

しかし、ファンの執念というのは凄いモノで、彼の演奏会の記録をもとに放送局の録音テープを掘り起こして70年代の初めに8番の録音をストックホルムで発見し、78年にはロンドンの放送局の倉庫から2番の録音テープを発掘します。とりわけ、2番に関してはおそらくこれが唯一の録音だと思われるだけに貴重なモノだと言われています。それでも、これでフルトヴェングラーのベートーベン交響曲全集が完成した「喜び」は一入で、79年にはEMIからフルトヴェングラーよるベートーベン交響曲全集と銘打って麗々しく発売されることになりました。

しかし、ユング君は今でもあの悲惨な音質の2番と8番を聞くたびに、こういう音質で、それもフルヴェンが決して好まなかったであろう作品の録音を聞くことになんの意味があるんだろうと思ってしまいます。

それでも、フルトヴェングラーを愛する人たちは2番、8番も含めて全曲アップして欲しいという要望が比喩で無しに山のように寄せられます。本当に、死して50年がたってもフルトヴェングラー恐るべしです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-03-18:oTetsudai

- 最初にクレンペラーの演奏を聴きました。その立派な演奏に感動したのですが、フルトヴェングラーの演奏もアップされているのでついでに聴いてみました(なんと贅沢な)。違いは特に第2楽章です。クレンペラーの演奏は明らかにハイドンの系譜であることを示していますが、フルトヴェングラーの演奏はベートーベンそのものであり、フルトヴェングラーそのものなのです。本当に若い頃、第5を購入し、毎日複数回聴いていたことを思い出します。フルトヴェングラーが(私のために)第五を毎日指揮してくれる幸福感(妄想ですが)は最上のものでした。彼の音楽は「常に高潔であれ、一流であれ」という叱咤激励でもあります。時を経てもフルトヴェングラーに魅入られるのは、音楽を通して人生に影響を与えるくらいの感動があるからではないかと今でも思っています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)