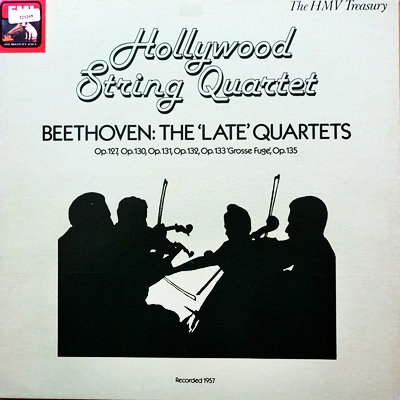

Home|ハリウッド弦楽四重奏団(HollyWood String Quartet)|ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)

ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127 [1.Maestoso ? Allegro]

Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127 [2.Adagio, ma non troppo e molto cantabile - Andante con moto]

Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127[3.Scherzando vivace]

Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127 [4.Finale. Allegro]

ベートーベンの心の内面をたどる

ベートーベンという人はあらゆるジャンルの音楽を書いた人ですが、交響曲とピアノソナタ、そして弦楽四重奏はその生涯を通じて書き続けました。とりわけ、弦楽四重奏というジャンルは第10番「ハープ」と第11番「セリオーソ」が中期から後期への過渡的な性格を持っていることをのぞけば、その他の作品は上で述べたそれぞれの創作時期に截然と分類することができます。さらに、弦楽四重奏というのは最も「聞き手」を意識しないですむという性格を持っていますから、それぞれの創作時期を特徴づける性格が明確に刻印されています。

そういう意味では、彼がその生涯において書き残した16曲の弦楽四重奏曲を聞き通すと言うことは、ベートーベンという稀代の天才の一番奥深いところにある心の内面をたどることに他なりません。

<後期の孤高の作品>

己の中にたぎる「何者」かを吐き出し尽くしたベートーベンは、その後深刻なスランプに陥ります。そこへ最後の失恋や弟の死と残された子どもの世話という私生活上のトラブル、さらには、ナポレオン失脚後の反動化という社会情勢なども相まってめぼしい作品をほとんど生み出せない年月が続きます。

その様な中で、構築するベートーベンではなくて心の中の叙情を素直に歌い上げようとするロマン的なベートーベンが顔を出すようになります。やがて、その傾向はフーガ形式を積極的に導入して、深い瞑想に裏打ちされたファンタスティックな作品が次々と生み出されていくようになり、ベートーベンの最晩年を彩ることになります。これらの作品群を世間では後期の作品からも抽出して「孤高期の作品」と呼ぶことがあります。

「ハンマー・クラヴィーア」以降、このような方向性に活路を見いだしたベートーベンは、偉大な3つのピアノ・ソナタを完成させ、さらには「ミサ・ソレムニス」「交響曲第9番」「ディアベリ変奏曲」などを完成させた後は、彼の創作力の全てを弦楽四重奏曲の分野に注ぎ込むことになります。

そうして完成された最晩年の弦楽四重奏曲は人類の至宝といっていいほどの輝きをはなっています。そこでは、人間の内面に宿る最も深い感情が最も美しく純粋な形で歌い上げられています。

弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調 OP.127

「ミサ・ソレムニス」や「第9交響曲」が作曲される中で生み出された作品です。形式は古典的な通常の4楽章構成で何の変哲もないものですが、そこで歌われる音楽からは「構築するベートーベン」は全く姿を消しています。

かわって登場するのは幻想性です。その事は冒頭で響く7つの音で構成される柔らかな和音の響きを聞けば誰もが納得できます。これを「ガツン」と弾くようなカルテットはアホウです。

なお、この作品と作品番号130と132の3作はロシアの貴族だったガリツィン侯爵の依頼で書かれたために「ガリツィン四重奏曲」と呼ばれることもあります。

弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130

番号では13番ですが、「ガリツィン四重奏曲」の中では一番最後に作曲されたものです。ベートーベンはこの連作の四重奏曲において最初は4楽章、次の15番では5楽章、そして最後のこの13番では6楽章というように一つずつ楽章を増やしています。特にこの作品では最終楽章に長大なフーガを配置していましたので、その作品規模は非常に大きなものとなっていました。

しかし、いくら何でもこれでは楽譜は売れないだろう!という進言もあり、最終的にはこのフーガは別作品として出版され、それに変わるものとして明るくて親しみやすいアレグロ楽章が差し替えられました。ただし、最近ではベートーベンの当初の意図を尊重すると言うことで最終楽章にフーガを持ってくる事も増えてきています。

なお、この作品の一番の聞き所は言うまでもないことですが、「カヴァティーナ」と題された第5楽章の嘆きの歌です。ベートーベンが書いた最も美しい音楽の一つです。ベートーベンはこの音楽を最終楽章で受け止めるにはあの「大フーガ」しかないと考えたほどの畢生の傑作です。

「大フーガ」 変ロ長調 OP.133

741小節からなる常識外れの巨大なフーガであり、演奏するのも困難、聞き通すのも困難(^^;な音楽です。

弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 OP.131

孤高期の作品にあって形式はますます自由度を増していきますが、ここでは切れ目なしの7楽章構成というとんでもないとところにまで行き着きます。冒頭の第1ヴァイオリンが主題を歌い、それをセカンドが5度低く応える部分を聞いただけでこの世を遠く離れた瞑想の世界へと誘ってくれる音楽であり、その様な深い瞑想と幻想の中で音楽は流れきては流れ去っていきます。

ベートーベンの数ある弦楽四重奏曲の中では私が一番好きなのがこの作品です。

弦楽四重奏曲第15番 イ短調 OP.132

「ガリツィン四重奏曲」の中では2番目に作曲された作品です。この作品は途中で病気による中断というアクシデントがあったのですが、その事がこの作品の新しいプランとして盛り込まれ、第3楽章には「病癒えた者の神に対する聖なる感謝のうた」「新しき力を感じつつ」と書き込まれることになります。

さらには、最終楽章には第9交響曲で使う予定だった主題が転用されていることもあって、晩年の弦楽四重奏曲の中では最も広く好まれてきた作品です。

弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 OP.135

第14番で極限にまで拡張した形式はこの最後の作品において再び古典的な4楽章構成に収束します。しかし、最終楽章に書き込まれている「ようやくついた決心(Der schwergefasste Entschluss)」「そうでなければならないか?(Muss es sein?)」「そうでなければならない!(Es muss sein!)」という言葉がこの作品に神秘的な色合いを与えています。

この言葉の解釈には家政婦との給金のことでのやりとりを書きとめたものという実にザッハリヒカイトな解釈から、己の人生を振り返っての深い感慨という説まで様々ですが、ベートーベン自身がこの事について何も書きとめていない以上は真相は永遠に藪の中です。

ただ、人生の最後を感じ取ったベートーベンによるエピローグとしての性格を持っているという解釈は納得のいくものです。

音楽家としての「音楽的要求」を満たすため

ベートーベンの弦楽四重奏曲は1957年の2月から6月にかけて録音されています。ベートーベンの後期作品といえば居住まいを正して向き合わなければいけないというのが世間の通り相場です。それが弦楽四重奏曲ともなればなおさらです。

しかし、彼らの演奏にはそういう身構えた雰囲気は全くありません。巨峰とも言うべき作品群であっても、彼らにとってはあくまでも楽しく演奏する対象であり続けたのです。

それをハリウッド的能天気さともいえるのでしょうが、聞く側からしてみれば、眉間に皺を寄せて聞くことがあほらしくなるような演奏も楽しいものです。

今となっては、絶対に聞くことの敵わぬタイプの演奏です。

「ハリウッド弦楽四重奏団」はヴァイオリン奏者で指揮者の「フェリックス・スラットキン」を中心に結成されたカルテットでした。

スラットキンと言えば「レナード・スラットキン」を思い出す人も多いと思うのですが、このフェリックスはその「レナード・スラットキン」の父親でした。

カルテット結成のきっかけは、フェリックスがジュリアード音楽院出身のチェロ奏者「エリナー・アラー」と結婚したことでした。

新しく夫婦となった二人はカルテットの結成を計画し、ハリウッドの映画スタジオで活動していた仲間に声をかけて生まれたのが「ハリウッド弦楽四重奏団」だったのです。

当時のアメリカでは、音楽家にとってもっとも割のいい仕事はハリウッドの映画スタジオでした。そこではたらく演奏家はメジャーオーケストラの楽団員などとは比べものにならないほどのギャラを稼ぐことが出来たのです。

大戦後に新しくメンバーに加わった「ポール・シュアー」も、フィラデルフィア管弦楽団から20世紀フォックスのスタジオ・オーケストラに転身した経歴を持っていました。

ですから、「ハリウッド弦楽四重奏団」なんて聞くと安っぽく聞こえるのですが、実は大変な腕利きの集まりだったのです。

しかしながら、映画スタジオでの演奏活動というのはギャラはいいものの、音楽的に満足が得られるようなものではありませんでした。

彼らは録音スタジオに出かけるとその日に演奏する音楽の譜面が配られて、それを初見で完璧に演奏することを要求されます。そう言う音楽を来る日も来る日も演奏を続けるのは決して楽しい仕事でなかったことも事実なのです。

そこで、当時のハリウッドには「グレンデール交響楽団」というクラシック音楽を演奏するための自主的団体が存在しました。晩年のワルターと録音活動を行った「コロンビア交響楽団」の実態はこの「グレンデール交響楽団」だったのではないかという噂もあります。

彼らが腕利きの演奏家であればあるほどに、「音楽的要求を満たすためにはグレンデール交響楽団」という存在は絶対に必要だったのでしょう。

それと同じように、スラットキンたちにとっては「ハリウッド弦楽四重奏団」も絶対に必要な集まりだったのでしょう。

彼らは常設のカルテットではありませんでしたから、それで「食っていく」必要は全くありませんでした。

いや、必要がないどころか、ハリウッドのスタジオでの活動で十分すぎるほどに稼いでいたのですから、カルテットとしての活動は「楽しみ」のためだったはずです。

ベートーベンやシューベルト、シューマン、ブラームスという定番だけでなく、シェーンベルクやヒンデミット、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチという少しひねったものもとりあげています。

さらにはウォルトン、ヴィラ=ロボス、ポール・クレストンなどというレアな作品まで多岐にわたっているのです。

それは、彼らが今演奏したい作品を自由に選んで録音したという雰囲気が伝わってきます。

ですから、彼らの演奏は最近のハイテクカルテットから見れば全く別次元の大らかさです。

みんなクラシック音楽だからと言ってそんな難しそうな顔をしないで、僕たちの演奏で是非とも聞いてみてよ!!

すっごく面白いんだから!!

そんな声が聞こえてくるのです。

ただし、時代の流れの中でアンサンブルの精緻さというものも重要視されてきたようなので、演奏していて鬱陶しくならない程度には揃えておきましょうという、雰囲気もまとい始めます。

それもまた、エンターテイメントの世界でもまれてきたしたたかさなのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-11-25:yseki118

- ベートーヴェンのこの曲との付き合いは長くて、吉田秀和さんの芸術新潮の「私の好きな曲」の連載を読んで、興味を惹かれて聴き始めてから50年経ちます。

その間、何組の演奏を聴いたでしょうか。

LPの頃はブダペスト、ジュリアード、スメタナと聴き、CDの時代になってからは、アルバン・ベルク、メロス、ゲヴァントハウスと聴いてきました。どれも素晴らしい演奏でしたが、中でも記憶に残るのは、ズスケ弦楽四重奏団の心に染み入るような演奏です。また、ラ・サール弦楽四重奏団の軽やかな風情の演奏も聞きものです。

そんなわけで、新譜が出ると手が伸びてしまうのですが、そんな中でも、時々聴いているのがハリウッド弦楽四重奏団の演奏です。モノラル録音なのですが、ワルターのベートーヴェンの演奏を思い出させるような「歌う」演奏なのです。ハリウッドというネーミングが凄いのですが、だからどうしたみたいな感じで、一本筋の通った清々しさがあります。弦楽合奏に編曲したものを聴くくらいならこちらの演奏がお勧めです。

ベートーヴェンのスイッチが入ってしまい、色々な弦楽四重奏団の演奏を聴き比べているのですが、こういった場合、サブスクは便利ですね。一瞬で他の演奏に移ることができるのですから。

本来なら、ちゃんとしたオーディオで聴くべきなのでしょうが、そうしたら、楽器の位置がどうの、残響がどうのと音楽に関係のないことに気が取られてしまうので、敢えてスマホにしました。

もっと言えば、スマホなら日向ぼっこをしながら聴けるのです。

日向ぼっこをしながらベートーヴェンの晩年の弦楽四重奏曲を聴くなんて、最高じゃないですか。プルーストを超えましたね(笑)

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)