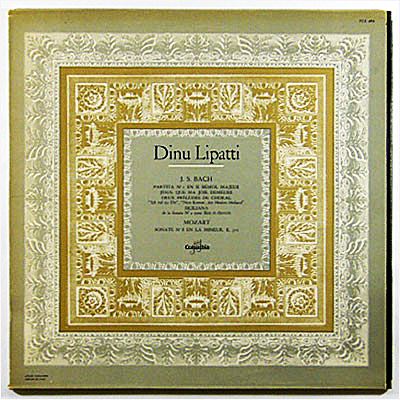

Home|リパッティ(Dinu Lipatti)|モーツァルト:ピアノソナタ第8番 イ短調 K 310

モーツァルト:ピアノソナタ第8番 イ短調 K 310

(P)ディヌ・リパッティ:1950年録音

Mozart:ピアノソナタ第8番「第1楽章」

Mozart:ピアノソナタ第8番「第2楽章」

Mozart:ピアノソナタ第8番「第3楽章」

イ短調は絶望の調性

個人レベルのあれこれの出来事が作品の性格に反映するのは凡人のすることであり、モーツァルトのような天才にとってその様な個人レベルの出来事は音楽の前にあってはどうでもいいような些事でしかなかったのです。

しかし、この第8番と呼ばれるイ短調のピアノソナタばかりはちょっと違うように思えます。モーツァルトはこれほどまでに悲劇的なピアノソナタをこの後も書くことはありませんでした。

このソナタは始めから終わりまで異常な緊張感と暗さに包まれています。中間の緩徐楽章はいくらかは慰めに満ちた旋律ではじまりますが、それもまた聞き進んでいくうちに不気味な緊張感が支配するようになります。最後のプレストも影に満ちた音楽です。

アインシュタインは、「このソナタには社交性がない。これはきわめて個人的な表現であって、この時代のあらゆる作品を見渡してみても似たものは見つからないであろう。」と述べて、「イ短調はモーツァルトにとって絶望の調性である」と断定しています。

アインシュタインが「個人的表現」と言ったのは、言うまでもなく、パリ旅行の途中に母を亡くしたことを意味しています。そして、この作品がその母の死と密接に結びついていることを指摘しているのです。さすがのモーツァルトと言えども母の死は彼の音楽に影響を与えざるを得なかったと言うことで、ユング君もこの見解には賛同します。

そして、これと同じような表情を見せる作品としてホ短調のヴァイオリンソナタ(K.304)があります。

ともに聞き手を深い孤独感に誘う音楽であり、モーツァルトの孤独な魂がそのまま音楽になったようだと言えば、あまりにも表現が文学的すぎるでしょうか。

神は一刻も早く自分の手元に置きたかったのでしょうか。

あらゆるところで語り尽くされ、賞賛され尽くした演奏です。今さら私ごときが付け加えることは何もありません。おそらくはリパッティが残した遺産の中で、ショパンのワルツ集とならんで最も素晴らしい演奏の一つだと思います。そして、あまりにも俗な言い方で気が引けるのですが、このような素晴らしい演奏を聞くたびに、神は一刻も早くリパッティを呼び寄せて、自らの手元に置きたかったのだろうなと思わざるを得ません。

モーツァルトの孤独な魂を、これほどまでに澄み切った水晶のような響きで歌い上げた演奏は二度とあらわれないでしょう。そして、安っぽい叙情などは寄せ付けないストイックな演奏スタイルの中からこの上もなく澄み切ったロマンが香りだします。

21世においても永遠に語り継がれるであろう演奏です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2008-04-29:亜季

- 1950年…没年の録音で、この上なくピュアな美しさと深い孤独が、胸に染みます。

リパッティが不治の病におかされていたことと、彼の演奏に対する評価を結びつけることは邪道かもしれません。

しかし、彼の深刻な病状が、結果的に彼がコマーシャリズムに呑み込まれるのを防いだことも一面の事実だと思います。

彼の発病以降、本人、聴衆、音楽プロデューサーからも「ウケる、売れる」といったコマーシャリズム的要求は一切消失したと想像します。

そして、きらめく結晶のように純粋な演奏が残されました。

2009-09-20:カンソウ人

- 演奏様式的には、新古典主義であり決して表現主義的ではないと思う。楽譜の読みは恣意的ではなく正確であり、テンポは最小限ゆれるだけである。その意味では、ホロビッツやバックハウス、ギーゼキングらと同じ世代であると思う。

演奏はとても魅力的だ。気品を感じる。リパッティがモーツアルトの他のピアノソナタをどのように演奏したかが、とても気にかかる。この演奏からは、モーツアルトの魅力的なピアノソナタをどのように演奏したらよいのかのヒントを得られないのが残念である。

2012-10-17:マリ

- ロマンチック過ぎる演奏に思います。モーツァルトの様式からは遠いような感じです。レガートはきれいに弾けています。しかし透明な美しさがもっとほしいです。もう少し即物的なスタイルの方が曲本来のよさが出るのではないでしょうか。何か踏み込みすぎています。リパッティの一切の物語性を排除して聴いてみると、特別にいい演奏とは思いません。

2013-01-30:裕一

- 10年ほど前だったと思いますが、仕事の出張時にエミール・ギレリスのCDをよく聞いていましたが出先で無くしていまい今聞くとその時の状況を思い出し懐かしく思います。また暗い性格なのかK304も併せて聞いていました。

シドニーの宿泊ホテルからCDを聞きながら歩き出し、シドニー病院の中庭を横切り公園を突っ切るとニューサウスウエルズ州立美術館のコーヒショップで昼食を取り、北に向かってロイヤルボタニックガーデンを通り抜けオペラハウスでその夜の出し物をチェックし、オペラかコンサートのチケットを購入し夜に備えたものでした。

随分贅沢をしたと今思いますが、そのころは1豪ドルが65円ぐらいでオペラのよい席で8000円ぐらいだったと思います。

またはっきり言ってレベル高いものではないが、色々なオペラを聴くことができ幸運でした。

2014-07-02:Sammy

- この、短調ということもあっていわばいくらでも思い入れを込められそうな作品に、これほど力みのない澄んだ抜け切ったような音楽表現をもって、まっすぐに歌い抜いたこのピアニストは、やはり伝説として語り継がれるに値する希代のピアニストなのでしょう。改めて感嘆しました。

2015-03-21:れい

- 録音状態が良いとはいえないところで・・・この曲の悲劇性を節度を持って

破綻しないところにまとめた演奏は素敵ですね。

2楽章は少し硬い感じもしますが、好みの問題かもしれません。

2017-02-20:大島 昇

- 私も何回かこの曲を弾きましたが、こんなに強弱のつけ方の気持ちのいい演奏はさすがにできません。右手の左手のなんと気持ちのいいバランス感覚でしょうか?歴史的名盤といっていいと思います。モーツアルトの母の死が背景にあったことはよく言われていますが、彼もその痛手をこの曲を作曲し、弾きながらまた時には涙を浮かべながら弾いたことでしょう。でも誰にも母の死には遭遇するのです。きわめて個人的な領域での音楽かも知れません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)