Home|ケンプ(Wilhelm Kempff)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

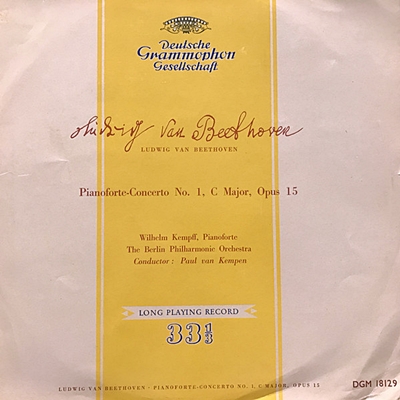

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

(P)ヴィルヘルム・ケンプ パウル・ファン・ケンペン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年5月26~29日録音

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第1番 「第3楽章」

若きベートーベンの自信作・・・大協奏曲!!

ベートーベンは第2番の協奏曲の方にはたんに「協奏曲」として出版していますが、この第1番の方は「大協奏曲」としています。それはこの作品に寄せる並々ならぬ自信の作品でもあったわけですが、大編成の管弦楽とそれに張り合うピアノの扱いなどを見ると、当時としては大協奏曲と銘打っても不思議ではない作品となっています。

この作品はベートーベンがウィーンに出てきて間もない頃に書かれたと言われています。当時のベートーベンは作曲家としてよりもピアニストとして認められていたわけですから、モーツァルトと同様に、自らの演奏会のためにこのような作品は必要不可欠だったわけです。

演奏効果満点の第1楽章と、将来のベートーベンを彷彿とさせるに十分な激しさを内包した最終楽章、そしてもこれもまたベートーベンを特徴づける詩的な美しさをもったラルゴの第2楽章。どれをとっても演奏会用のピースとして求められるあらゆる要素をもったすぐれモノの協奏曲です。

なお、この作品の第1楽章にはベートーベン自身による3種類のカデンツァが残されていますが、これらは作曲当時に書かれたものではなくて、かなり後になってからルドルフ大公のために書かれたものだと言われています。

忘れられつつある存在かもしれませんが・・・。

評論家というのは困った存在で、功成り名を遂げた老大家の緩みきった演奏を「深い精神性に裏打ちされた枯れた演奏」などと褒める人が多すぎます。その心は、シルバーシート優先の安全運転を心がけておけば己の身は安全だからです。しかし、可哀想なのは、その様な評価に値しないような演奏が結果として自分を代表する演奏として定着させられてしまう演奏家の方です。

50年代におけるケンプはベートーベン演奏の権威でした。その存在はシュナーベルよりもバックハウスよりも大きなものがありました。

しかし、それから半世紀近い年月が経過すると、ケンプの存在は次第に忘れられつつあるように見えます。

シュナーベルはテクニックの弱さを批判されながらも一部に根強いファンを獲得しているように見えますし、バックハウスに関しては、いまだにベートーベン演奏の権威としてのポジションを堅持していることと比べると対照的です。

ケンプと言えばバッハの編曲ものを演奏しているCDをたまに聴くぐらいで、ユング君にとってはそれほど重要なピアニストではありませんでした。

それが、大きく変化したのはシュナイダーハンとのコンビで録音したベートーベンのヴァイオリンソナタを聴いたことがきっかけでした。シュナイダーハンの美音も素晴らしかったのですが、それを支えるケンプのピアノの深々としたファンタスティックな響きにもすっかり魅了されてしまいました。

それは、かつて評論家先生たちが「褒めて」いたケンプ晩年の演奏とは全く別人のような素晴らしさでした。

これにすっかり驚いてしまったユング君は、手に入る範囲でケンプの50年代の録音を集めてみて片っ端から聞いてみました。そして、すっかりケンプという人が好きになってしまいました。

このベートーベンのピアノコンチェルトもなんとファンタスティックで深い感情に裏打ちされた演奏でしょうか。これを聴いていると、いじけた心のひだがいつの間にか伸びやかに広がっていくような心地よさに満ちています。

最近は出来る限り口は慎むようにしているのですが、一言だけ。

ケンプの50年代の録音を無視して、晩年のヨタヨタ演奏を褒めちぎっていた評論家は、・・・Stop kidding around!

ケンプという人は、もともと派手な人ではありませんでした。

教会オルガニストの家庭に生まれたということ、大学では音楽だけでなく哲学も学んだこと、さらに作曲活動にも熱心で基本的には自分のことをピアニストではなく作曲家と考えていたことなどが、その様な彼の傾向を作り上げたと思われます。

ですから、演奏家にとって必要不可欠と思われるテクニックの習得にはあまり熱心ではありませんでした。

そんなケンプが大きく変身するきっかけになったのは、第二次大戦後にナチスへの協力疑惑で演奏禁止になったことがでした。

ケンプはナチスが政権についたあともドイツに残ることを選択しました。そして、時にはドイツを捨てた芸術家に批判的な言葉を投げかけたこともありました。しかし、カラヤンのように積極的にナチスに取り入って自らのキャリアアップをはかったわけではなく、逆にナチスとは常に一定の距離を維持していました。そのために、戦時中は演奏会やレッスンを行うことすら困難になり、経済的には大変な困窮を強いられたのでした。

それでも、戦争が終わると、ドイツ文化の代表をしていくつかの国で演奏活動を行ったことがナチスへの協力行為として断罪されたのでした。

カラヤンのように積極的にナチスの党員となり、それをテコとしてキャリアアップを図った人間が不問に付され、逆にナチスとは一定の距離を置いて緊張関係を維持したフルトヴェングラーやケンプが断罪されたというのは今から考えると理解に苦しむ話です。

しかし、ケンプはこの困難の時期を、自らの弱点である演奏技術のスキルアップのための時間として費やしました。「この困難は自分を人間的・芸術的に高めてくれた」と後のインタビューで語っているように、演奏禁止が解除されたときには見違えるほどの安定感を身につけて再登場し、50年代にはベートーベン演奏の権威と言われるまでになったのでした。

その意味では、50年代の演奏がケンプにとっては最も優れたものだといえます。

しかし、技術的な安定感を増したとは言っても、バックハウスのようなヴィルトゥオーゾはありません。

ケンプという人は、そう言う面において偉大だったのではなく、作品に内包されている人間的な感情をこの上もなくファンタスティックに描き出した点にこそ彼の偉大さがあります。

ケンプという人は、典型的なドイツのピアニストと言われるのですが、その言葉から連想されるような「重さ」からは全く無縁です。ケンプの演奏は、作品に内包される人間的真実にどれほど肉薄しようと、そこからもたらされる表現が決して重くなることはありませんでした。

しかし、時代はギーゼキングに代表されるようなザッハリヒカイトな演奏が求められるようになっていきます。ピアノの響きも、ケンプのような暖かみ満ちたものではなく、もっと硬質でクリスタルなものが好まれるようになっていきます。

それでも、ケンプは最後まで己のスタイルを変えようとはしませんでした。彼は長生きしすぎたのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-12-07:コタロー

- ピアニストが「ケンプ」で、指揮者が「ケンペン」とは紛らわしいですね(笑)。

それはともかく、この演奏の一番の魅力は、フルトヴェングラー存命中のベルリンフィルの何とも言えないドイツ的な風合いにあるでしょう。モノラル録音ですが、音質的にはまったく問題ありません。これは永遠に遺していきたい演奏ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)