Home|ケンプ(Wilhelm Kempff)|シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 D.840「レリーク」(Schubert:Piano Sonata in C major, D.840)

シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 D.840「レリーク」(Schubert:Piano Sonata in C major, D.840)

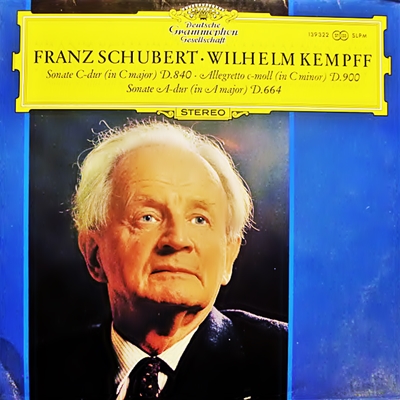

(P)ヴィルヘルム・ケンプ:1967年1月録音)Wilhelm Kempff:Recorded on January, 1967)

Schubert:Piano Sonata No.15 in C major, D.840 "Reliquie" [1.Moderato]

Schubert:Piano Sonata No.15 in C major, D.840 "Reliquie" [2.Andante]

似たようなものは二つも必要ではない

シューベルトが作品を未完成のままに放置してしまうのは珍しいことではないのですが、このソナタもまた、何故にこれほどに素晴らしい音楽が放置されてしまったのか不思議でなりません。

さらに言えば、未完成で放置された後続の2楽章も十分に作品の締めくくりまでもが見通せるところまで書かれているのです。ですから、後世の人はこの続きをシューベルトの見通しに添って最後まで完成させて、その補筆完成版でコンサートでも演奏されることは珍しくありません。

ただ、興味深いのは、この作品の第1楽章はこれに続くイ短調ソナタの第1楽章とほぼ同じような発想のもとに作られていることは誰の目にも明らかだと言うことです。

シューベルトは、この作品に至るまでに、ベートーベンという巨大な引力圏から離脱しようとして苦闘を続けていました。その様な苦闘の中で数多くの未完成作を生み出しながら、けっきょくはその引力圏から脱出することは不可能でした。そして3年を超えるこのジャンrにおける沈黙の後に着手したのがこのハ長調ソナタでした。

おそらく、人工衛星に例えるならば、その3年という沈黙の間に何度ものスイング・バイを繰り返して速度を上げる事によって、今度こそベートーベンという引力圏からの脱出を試みたのでしょう。そして、その幾つかの試みの中で彼が選び取ったのがイ短調ソナタであって、それと似た発想の元に書かれはじめていたハ長調ソナタは完成目前だったにもかかわらず「似たようなものは二つも必要ではない」という思いから放棄されたのではないでしょうか。

もっとも真実は常に闇の中ではあるのですが・・・。

なお、この作品に「「レリーク(聖遺物)」とネーミングしたのは当然の事ながらシューベルト自身ではなくて、後のこの作品を出版した業者の手になるものです。しかし、上のような経緯を考えてみると、なかなかに上手いネーミングだった様に思えます。

第1楽章(Moderato)、

上でも述べたように、この楽章はイ短調ソナタの第1楽章と双子のような関係にあります。ただし、作曲年代から言えば、こちらが兄でありイ短調ソナタの方は弟と言うことです。

とは言え、この楽章はいかに転調好きなシューベルトと言えでも、あちこちで通常では考えられないような転調を繰り返しているのが特徴です。

また、この楽章は静かに始まり、それが次第に強さをくわえていき、最後はズッシリとした響きへと変容していきますから、ある意味ではこれもまた「交響曲への道」の一里塚だったのかもしれません。

第2楽章(Andante)

形式としては「自由なロンド」と言うことになるのでしょうが、一度聞けばしっかりと耳に残るであろうほどに強い印象を残します。

それは、音楽が非常にドラマティックであり、そこに哀しい現実と美しい夢のようなものが相克しているからでしょう。

悲しみと告白に寄りそう

ブレンデルはケンプのことを「エオリアン・ハープ」にたとえました。「エオリアン・ハープ」とは自然に吹く風によって掻き鳴らされるハープのことで、神のはからいでそれが上手く鳴ったときは、誰もかなうものがないほどに見事に鳴り響くと言われています。

つまり、ケンプもまた、神のはからいで上手く鳴り響いたときは、それこそ誰もかなうものがないほどに素晴らしい音楽を聴かせてくれるピアニストだと言うことなのです。

そして、そう言うケンプの素晴らしさが見事にあらわれているのが1960年代のシューベルトのピアノ・ソナタ全集でしょう。

その全集録音は1965年に始まって1970年に完了しています。

つまりは、残念なことにその全集の少なくない部分がパブリック・ドメインからこぼれ落ちてしまったと言うことです。法改訂によって1967年までにリリースされたものしかパブリック・ドメインにならないので、このサイトで紹介できるのは以下の録音だけです。

- シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960 (P)ヴィルヘルム・ケンプ:1967年1月録音

- シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番 ト長調 D.894「幻想」 (P)ヴィルヘルム・ケンプ:1965年2月録音

- シューベルト:ピアノ・ソナタ第16番 イ短調 D.845 (P)ヴィルヘルム・ケンプ:1965年2月録音

- シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 D.840 (P)ヴィルヘルム・ケンプ:1967年1月録音

- シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番 イ長調 D.664 (P)ヴィルヘルム・ケンプ:1967年1月録音

しかし、欲を言えばきりがないのであって、5曲だけでもパブリック・ドメインとしてすくい上げることが出来たことを慶ぶべきでしょう。

言うまでもないことですが、ここには聞いてすぐに分かる華やかさはありません。ケンプはシューベルトのソナタについて常にこのように語っていたようです。

大部分のピアノソナタは、巨大なホールの光輝くライトの下で演奏されるべきものではない。これらのソナタは、とても傷つきやすい魂の告白だからです。もっと正確にいいますと、独白だからです。

静かに囁きかけるため、その音は、大きなホールでは伝わりません。

そうです、ケンプの演奏はシューベルトにかかわらず、常に静けさに満ちているのです。最近、聞いた60年代のモーツァルトやベートーベンの協奏曲であっても、そこには静けさと吹き渡る風のような自然さに満ちています。

ですから、ケンプの晩年の演奏に対してテクニックの衰えなどを指摘しても何の意味もないのです。

彼は常に作品と向き合って、真摯にその悲しみと告白に寄りそうことだけを大切にしています。ですから、聞き手は彼の紡ぎ出す響きの中にそれを聴き取る努力を求めます。それは何気ないテンポの揺らぎであり、意味深い休止符の提示であったりします。そして、それは決して聞く人の耳をすぐにとらえる華やかさとは無縁です。シューベルトは、そのピアニッシモに自分の心の奥底の秘密を託しているのです。

しかし、一度そのケンプの嘆きとシューベルトの嘆きが共鳴していることを聞き取る瞬間があれば、おそらくこの一連のソナタの演奏は人生の宝物となることでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-11-26:エラム

- この曲は「ピアノソナタの未完成交響曲」とでも言うべき、ことによると未完成交響曲に負けるとも劣らない名曲だと思います。殊に第1楽章のあまりにも美しい曲想の変化は筆舌に尽くし難い。

未完成交響曲との著しい知名度の差は、単に演奏機会の少なさから一度も聞いたことがない人が多いからではないでしょうか。

私も内田光子のコンサートで聞いたのが初めてでした。シューベルトの4番、15番、21番の3つのソナタを並べたプログラムで21番は当然として4番も予習済みでしたが15番は全くの未聴で臨みました。知らない曲でどれだけ退屈な30分間となるのか心配していたのが、結果的にその日最も心が震えた30分間となりました。

是非とも多くの人に聞いていただきたい楽曲です。

2024-12-28:灰ドン

- この曲をリヒテルの演奏で聞いていたのですが、今ひとつしっくり来ませんでした。思えばあちらは「立派すぎた」。

ケンプの演奏はとくに指定がないところでもピアノ(弱く)で弾いているようです。きっとシューベルト自身もこんなふうに弾いたのだろうな、と思わせてくれるものでした。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)